Täglich Underberg und du fühlst dich wohl! – …e per tetto un cielo di stelle (1968)

Glaubt man gängigeren Narrativen, dann ist diese vorgebliche Buddyklamotte einer jener Italowestern, die stark – wichtiger in dieser Wahrnehmung scheint jedoch das Wörtchen „ernst“ – anfangen, nur um dann zunehmend in komödiantischen Ausschreitungen zu versumpfen. Jedoch: Alles nicht wahr, weht in Petronis zweitem Genrebeitrag nach dem ungleich formelhafteren „Da uomo a uomo“ (1967) doch bei genauerem Hinsehen der sardonischste Wind, der je durch die Wildweststädte Almerías pflügen durfte. Zusammengehalten durch die höchstgradig straffe Inszenierung – alle Eskapaden unseres Heldenduos auf Papier niederzuschreiben würde wohl einige Seiten in Anspruch nehmen und doch läuft der Film eine ganze Ecke kürzer als der relativ geradlinige Vorgänger oder Nachfolger „Tepepa“ (1969) – wechseln sich Heiterkeit und Trübsinn in fröhlichster Vollendung ab.

Wahrscheinlichkeitskalkulationen sogleich in ihre Schranken weisend ordnet sich dabei alles streng einem einzigen Motiv unter: Vor den Schattenseiten des Lebens gibt es kein Entkommen! Läuft gerade alles feinst, fällt der Szenenabfolge schon allzu bald wieder ein, dass es so ja nicht weitergehen kann.

‚The pain of being a woman is too severe!‘ – The films of Roberta Findlay: The Altar of Lust (1971)

In the dime stores and bus stations

People talk of situations

Read books, repeat quotations

Draw conclusions on the wall.

Some speak of the future

My love, she speaks softly

She knows there’s no success like failure

And that failure’s no success at all.

(Bob Dylan – Love Minus Zero)

Public Access (1993)

Bevor es das Internet gab, war der Offene Kanal das ungefilterte Sprachrohr der Bürger. Er war das authentische Beispiel eines nichtkommerziellen, demokratischen Medienangebots. Was würde wohl passieren, wenn man den Offenen Kanal ernstnehmen würde? In Public Access jedenfalls wird er zu einem perfiden Manipulationswerkzeug des Status Quo.

‚The pain of being a woman is too severe!‘ – The films of Roberta Findlay: Tenement (1985)

Iron trees smother the air

But withering they stand and stare

Trough eyes that neither know nor care

Where the grass is gone

(David McWilliams – Days of Pearly Spencer)

‚The pain of being a woman is too severe!‘ – The films of Roberta Findlay: Angel Number 9 (1974)

I’m beautiful in my way

‚Cause God makes no mistakes

I’m on the right track, baby

I was born this way

(Lady Gaga – Born This Way)

Zeitnah gesehen: 100 Dinge (2018)

Der Knoten ist geplatzt – etwas mehr als 10 Jahre nachdem Til Schweiger und sein Keinohrhase den Goldstandard einer zeitgenössischen Optik des zutiefst durchkommerzialisierten deutschen Komödienkinos installierten, hat diese Saat nun Früchte getragen, die visuellen Versatzstücke zu einer weiten Spiel- wie Experimentierfläche umformuliert. In Florian David Fitz‘ opulenter Minimalismusdramödie „100 Dinge“ – benannt nach einer Verzichtswette, 100 Tage und an jedem kehrt allein ein unverzichtbar gewähnter Alltagsgegenstand der Wahl zum Eigentümer zurück, zwischen zwei urbanen Besserlebern – tritt sie an gegen die leergefegt-kargen, aus den entlegensten Winkel des Raumes vermessenen, auf diese Weise zum Refugium gegen die unverbindliche Moderne aufgeblasenen Stahl-und-Glas-Wohnlandschaften. Gegen die wärmende Werbefilmästhetik des ungeliebten Trendsetters mit ihren von der knatschigen Übersättigung beflügelt alles zermalmenden Katalogfarben und das sengend durch jedes noch so kleine Fenster berstende Weißlicht der Sonne.

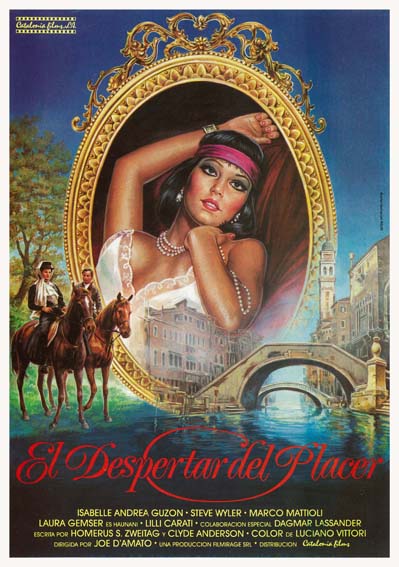

Il piacere (1985) und: Joe-D’Amato-Retrospektive beim Filmarchiv Austria!

Gedärme, die aus hungrigen Bäuchen fallen, Kameraobjektive, die in zu penetrierende Rosetten hineinfahren: ob im Gewalt- oder Sexualakt – beides Dinge, die Joe D’Amato mit der derben, aber eben auch ein wenig unschuldigen Freude an Provokationen des Adoleszenten nur allzu gern zelebrierte – das Innerste verborgen im menschlichen Leibe faszinierte ihn offenkundig sehr. Nahezu 200 Filme strickte er um dessen Freilegung. Unter diesen gehört „Il piacere“ zu den allerschönsten, verwundbarsten wie aber auch im Gegenschluss verwundendsten.

Das Handlungsgerippe ist nebensächlich, die Geschichte um einen alternden Casanova gefangen zwischen Trauer um die Liebe des Lebens und den wiedererwachenden Triebgefühlen für ihre jugendliche Wiedergängerin allein Aufhänger für selbst für ihn, den größten auf den Regiestuhl umgesattelten Kameramann des italienischen Kinos, ausnehmend luxuriös arrangierte Vermessung von Leidenschaft via filmischer Inszenierung allein. Unmittelbar aufeinanderprallend färben Linse und Belinstes Wände, Räume, ganze Außenareale ein. Aus der Reibung hervortretend: Ein eigentümliches Knistern in der Luft, vielmehr schon ein dichter, stets aber durchschaubarer Nebel, ein Schimmern, das sich die Welt des Filmes überschreitende Freiräume zwischen Emulsion und Bildträger zu erkämpfen scheint.

Drei Ausprägungen des Allergrößten – Heino zum 80sten Geburtstag

(Heino in „Blau blüht der Enzian“ [Franz Antel, 1973]: Verweile einen ruhigen Moment mit mir, liebe ET-Leserschaft – denn ich bin es, der Alibi-Filmcontent.)

Akt I: Der Künstler

Ob Rap, ob Rock, ob Rock’n’Roll

Egal, ich find das alles toll

Doch mein Herz, das hängt, das weiß man ja

Am Volkslied, das ist doch klar

Denn wenn Enzian und Edelweiß

Zum Rhythmus groovt, das ist doch heiß

(Heino – Schwarzbraun ist die Haselnuss ’89)

Liest man von Heino im deutschsprachigen Raum, so wird sein Bekanntheitsgrad in ebendiesem zumeist mit annähernd hundert Prozentpunkten beziffert – der Mann mit dem Haupthaar aus leuchtendem Stroh und der tiefschwarzen Sonnenbrille ist ein Phänomen, dem kaum jemand je entgehen konnte und es weiterhin nicht kann. Ungleich seltener stößt man jedoch auf Texte, die den Eifeler Jungen als über nostalgischen bis despektierlichen Spaß hinausgehend zu rezipieren gewillt sind. Dabei ist es doch nicht zuletzt auch sein Werk, über das sich gegen Ende der 60er Jahre, parallel laufend zur damaligen Jugendkultur ein – in dieser Ausprägung leider recht kurzlebiger – Bruch im System des deutschen Schlagers sowie der sogennannten volkstümlichen Musik vollzog: weg von der reinen Stimme, der ätherischen Präsenz, hin zum Instrument, zur ausgeprägteren Ästhetisierung auch als Künstlerfigur. Hört man Heinos Durchbruchsalbum Keiner schöner Land in dieser Zeit (1967) heute mit offenen Ohren an, erscheint es kaum weniger singulär als jenes der schon seit eh und je auch in sich kunstbeflissener wähnenden Zirkeln ungleich besser gelittenen Alexandra.

Zeitnah gesehen: Suspiria (2018)

Toller Auftakt: In einer Art Reminiszenz an die vor etwa einem Jahr von mir schwer liebgewonnene Eröffnung aus Christopher Nolans „Dunkirk“ (2017) mit ihrer Flucht vor der geradezu unsichtbaren, auf der Tonspur aber umso mehr eskalierenden (Sound-)Kulisse des Krieges rettet sich Chloë Grace Moretz aus dem nur kriegsähnlichen Terror der Roten Armee Fraktion und ihrer Sympathisanten in den Hort ihres Psychiaters. Dort, im jedweden Lärm wohl am nachhaltigsten eliminierenden Ort der Welt, gibt sie sich in Gänze der Hysterie hin, während es Regisseur Guadagnino fort zur alles überdeckenden Ruhe des Landes und der ätherischen, viel mehr schon sakralen Totenmusik Thom Yorkes zieht. Die umgehende Installation einer konsequent durchexerzierten Ruhe, die „Suspiria“ für bemerkenswert ausgedehnte Intervalle aufrecht erhalten wird – schon zu Beginn durch die Aussparung jenes berühmten und Goblins Prog-Gewitter erst so wirklich lostretenden Auftaktmordes, der in Dario Argentos ursprünglicher Variante dieses Stoffes noch einer vergleichbaren Figur zugedacht wurde, vielmehr allerdings durch die permanente Umkodierung von im Allgemeinen nicht mit Stille assoziierten Orten. Berliner Straßen, ein Polizeirevier, der U-Bahnhof, an dem mit Dakota Johnson unsere neue Heldin ohne jeden Bruch erstmals außerhalb der ländlichen Heimat aufschlagen darf – alles wie in Watte oder gar einen das Immunsystem schonenden Kokon gehüllt, jedes ansetzende Geräusch dabei bereits im Keime erstickend.

Vorwärts, Rückwärts, Einerlei – Non ho sonno (2001)

Diese Straße, dieses Haus

Ist wie die gute alte Freundin

Die dich vor langer Zeit verließ

Jetzt hier zu sein, entlang zu gehen

Gefilmt wie aus einem Auto, das nicht hält

Tut weh – so weh

Tut weh – so weh

(Mutter – Böckhstr. 26)

Gott wird euch alle strafen – 1000 dollari sul nero (1966)

Kneel at the cross, give your idols up

Look unto realms above

Turn not away to life’s sparkling cup

Trust only in His love

(The Louvin Brothers – Kneel at the Cross)

Zeitnah gesehen: Luz (2018)

Es liegt in der Natur der Sache, dass es einigermaßen schwer fällt, über die narrative Ebene eines Filmes zu schreiben, dessen Figuren sich allem Anschein nach erfolglos mit Versuchen der Rekonstruktion eines für sie schlüsselhaften Ereignisses beschäftigen. Lassen wir dies also und richten an dessen Statt den Blick auf das, was sich an Tilman Singers Langfilmdebüt „Luz“ ganz und gar nicht geheimniskrämerisch, sondern vielmehr auf größtmöglichste Weise präzis und ausgereift gibt – die fabelhafte Inszenierung, die snobistischere Gemüter mit ziemlicher Sicherheit nicht aus dem Umfeld von Abschlussarbeiten deutscher Filmhochschüler erwarten dürften.

Luz beginnt mit zwei Menschen, der eine Empfangsherr einer Polizeiwache, die andere titelgebende Hauptfigur und Taxifahrerin Luz, die sich von den entgegengesetzten Randpolen der Scopekompositionen zu belauern scheinen. Sie schlurft wie in Trance mit herabbaumelden Gliedern umher, wird nicht beachtet, scheint sich in der weiten Leere der Kadrage zu verlieren und überschreitet doch nie auch nur versehentlich die Demarkationslinie zwischen den gegenüberliegenden Revieren.

Blick zurück ohne Zorn

Wie man plötzlich 80 wird

Film, das ist auch Musik.

Wir tanzten in den 50ern bis zum Koma den Rock’n’Roll. Wir feierten …

Erst fang’ se janz dunkel an, aber dann, aber dann…

Sehr weit ist diese Nacht. Und Wolkenschein

Zerreißet vor des Mondes Untergang.

Und tausend Fenster stehn die Nacht entlang

Und blinzeln mit den Lidern, rot und klein.

Wie Aderwerk gehn Straßen durch die Stadt,

Unzählig Menschen schwemmen aus und ein.

Und ewig stumpfer Ton von stumpfem Sein

Eintönig kommt heraus in Stille matt.

Betulich gleitend brechen Maskierungen das Licht, verdecken es horizontal, dann vertikal, versuchen es auf vielfältige Weise auszusperren. Eine Theaterbühne, Stimmen aus dem Off. Bühnenprobe. Wieder und wieder brechen sich die Strahlen an neuen Stellen Bahn, bis die Maskierungen schließlich aufgeben. Ein Lichtquadrat auf der Bühne, zwei Schauspieler treten aus ihm hervor. Hinter ihnen ein distinktiver schwarzer Strich in der Landschaft, zwischen Bühnenboden und -hintergrund, eine Trennungslinie. Wir sind bei einer Theaterprobe, wichtiger als der Text ist jedoch die Inszenierung im Raum. Nicht Sprache, sondern Bewegung. Die Welt als Bühne, das Leben als Inszenierung, und die Menschen als Statisten. In Eva Hillers faszinierend direktem, filmischem Essay geht es um das Funktionieren des Systems, um die technischen Errungenschaften unserer Zivilisation. Um die Geister, die wir riefen, die Dunkelheit zu bannen. Um unsichtbare Tage.

Deutschland im Film: Der zweite Frühling (1975)

Dein Mann, das unbekannte Wesen

Ältere Texte:

- Im Bokehnebel – La civil (2021)

- Der Traurigste unter Tausend – Lieber Kurt (2022)

- Mit Cage auf der Couch

- Pandemisches Flackern – The Inferno Index (2021)

- Alles fluid – Liebesdings (2022)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #78: Schatten (2019)

- Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- Immer nur dabei gewesen – Roger Fritz: Boulevard der Eitelkeiten (2022)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #77: Der Traum lebt mein Leben zu Ende (2011)

- Die 5 und das (musikalische) Übermaß der Liebe in Paul Thomas Andersons Phantom Thread und Licorice Pizza

- 100 deutsche Lieblingsfilme #76: Zwischen uns beiden (1971)

- Wehmut im Gegenschnitt – Die Rettung der uns bekannten Welt (2021)

- Round ’n‘ round the boogeyman goes – Halloween Kills (2021)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #75: Es ist nur eine Phase, Hase (2021)

- Reibungsenergien ‘31: Ein Kurzkommentar zu „Fabian, oder der Gang vor die Hunde“ (2021)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #74: Seine gelehrte Frau (1919)

- Terza Visione – 7. Festival des italienischen Genrefilms (Schauburg Karlsruhe, 25.-29.08.2021)

- Rückblick 2020: Listen & mehr

- Peter Thomas und das Erwachen der Avantgarde bei Alfred Vohrer – Eine freudige Erinnerung zum Jahresende

- Tonale Bewegungen und Gegenbewegungen in Jesús Francos „Killer Barbys“ (1996)

- Zehn Jahre Schlingensief und der Filmschnitt als Diskursstifter mit „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ (2020)

- Die bezaubernde Elegie des Niederganges – Byleth (Il demone dell’incesto) (1972)

- Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- Dietrich Schubert – Die Stilistik des Erinnerns: Ein blindes Pferd darf man nicht belügen (1992)

- Die Autonomie der Bilder in Dietrich Schuberts „Köln 5 Uhr 30 / 13 Uhr 30 / 21 Uhr 30“ (2013)

- Das Schnittmassaker von Blackwood Castle – La bambola di Satana (1969)

- Die Bewegung ist der Motor der Träume – Mondo cannibale (1980)

- Somatische Verdichtungen im Außerweltlichen – Los ojos del doctor Orloff (1978)

- Fugen aus verbogenen Pfeifen – Marquis de Sade’s Justine (1969)

- Filmmusik 2019

- Betten, die die Welt bedeuten – Weiße Haut auf schwarzen Schenkeln (1976)

- Eugenie und das An- und Absinken der Begierde – Die Jungfrau und die Peitsche (1970)

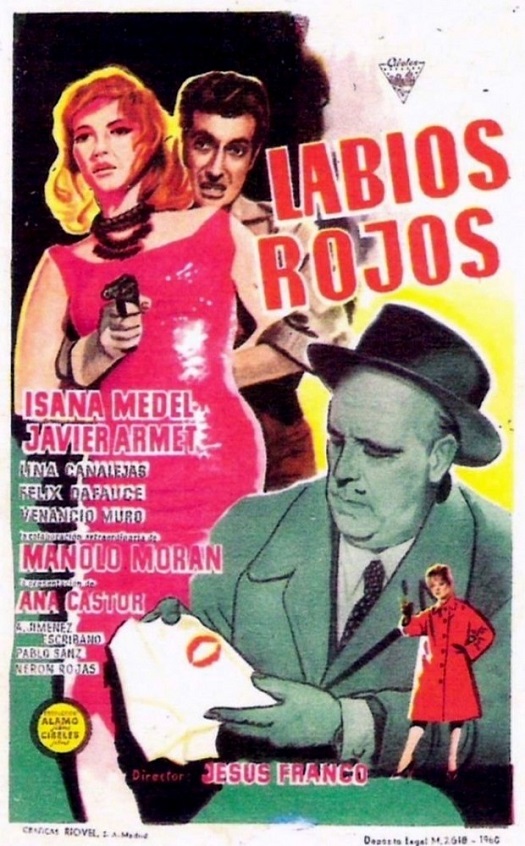

- Neigungswinkel im Nachtclubdunst – Musikalische Selbstermächtigung und der Einstellungswinkel als Raumvermesser bei Jesús Franco am Beispiel von „Labios rojos“ (1960)

- Remembrances floating between two dates – Walter E. Sear (1930 – 2010)

Neigungswinkel im Nachtclubdunst – Musikalische Selbstermächtigung und der Einstellungswinkel als Raumvermesser bei Jesús Franco am Beispiel von „Labios rojos“ (1960)

„Labios rojos“, der zweite Langfilm erst des notorisch arbeitswütigen Jazzmusikers wie Filmemachers Jesús Franco und auf den bemerkenswerten Gesamtkarriereumfang gerechnet nicht einmal ein Prozent der Dinge, die da noch kamen, ist dennoch – wie auch sein ein Jahr früher entstandenes Debüt „Tenemos 18 años“, wenngleich im weniger ausladenden Umfange – ein Film, der beispielhaft verdichtet, was sich über mehrere kinematografische Häutungen hinweg wieder und wieder in neu wie anders gedachter Form herausschälen sollte. Musik, konkreter – und in Abgrenzung zu mit der Wirkung dezidiert und selbst im Universum des Filmes nicht selten bereits eingefangenen Aufnahmen erzählenden Musikliebenden wie Roberta Findlay oder Eckhart Schmidt – der Akt des Musizierens an sich, die Performance, auch das Improvisieren über melodische Grundrisse. Dazu das Spiel mit der Architektur des Filmischen selbst, die Grenzüberschreitung des guten Konstruktionsgeschmackes, deren Extravaganzen die Figuren prägen und von diesen zurückgeprägt werden. Weiterlesen “Neigungswinkel im Nachtclubdunst – Musikalische Selbstermächtigung und der Einstellungswinkel als Raumvermesser bei Jesús Franco am Beispiel von „Labios rojos“ (1960)” »

Remembrances floating between two dates – Walter E. Sear (1930 – 2010)

Walter E. Sear in „Lurkers“ (Roberta Findlay, 1988)

- To the eternal love of Walter E. Sear and Roberta Findlay

Between the the 27th and 29th of April 2020 the footprint Walter E. Sear left in the world of music, filmmaking but more than that human interaction lingers on especially dominant before gradually retreating again to where all things now unliving and carried on by fond memories alone reside. For today is stuck precisely between what would have been his 90th birthday and what will be the 10th anniversary, the first real milestone, the harshest one for most bereaved, of his passing. Sear, a New Yorker since practically ever, his family moved to Queens when he was only one year old, and forever, was a pioneering recording engineer and tinkerer on all things emitting peculiar sounds, a musician and composer, he produced films, wrote, scored, directed and sold them as successfully as he sold instruments. And that’s only half it, a person like him can only ever be measured in half truths and thinly veiled wonder. He was a true powerhouse of creative thought. Thought that must have connected him easily and even in fleeting everyday passing to another powerhouse of imaginative ventures when they first ran past each other in the decidedly non-romantic offices their different yet closely entwined lines of work made them frequent. Walter E. Sear and Roberta Findlay met in 1976, petty circumstances, while visiting a fellow yet inconsequential for theirs connection and they grew inseparable soon after. Weiterlesen “Remembrances floating between two dates – Walter E. Sear (1930 – 2010)” »

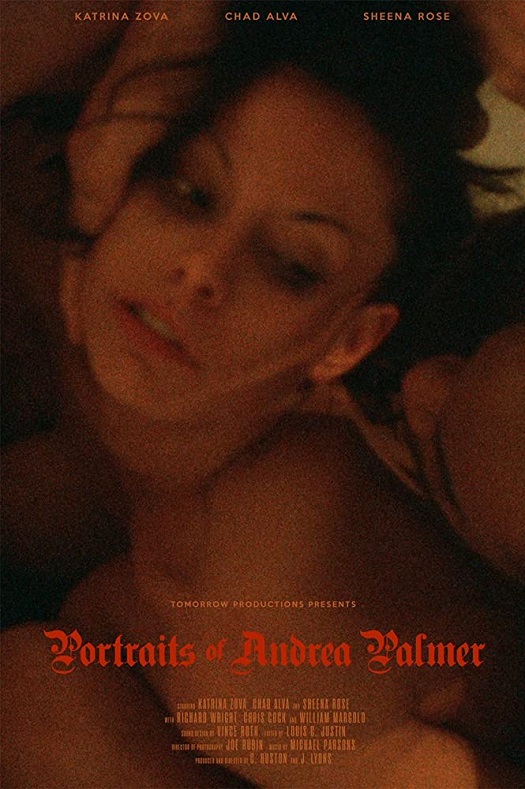

Contortions of a mind in perpetual decline – Portraits of Andrea Palmer (2018)

„Portraits of Andrea Palmer“, the first feature film for both and directed in conjunction by a certain „C. Huston“ and film preservationist collective Vinegar Syndrome’s Joe Rubin (billed under his film board nom de guerre „J[ohn]. Lyons“), is in many ways an unusual venture – when measured against its date of production, even a deeply anachronistic one. For it is not merely a superficial hommage to the long-gone Golden Age of Porn that raged in American cinemas for some approximately 15 years from the very late 60’s to the mid-80’s, elicits it’s filmic (as in analogue filmmaking, granularity and a color cast unique to employed – 16mm here – stock) as well as organisitional (as in centered around, not working with unsimulated renditions of intercourse) structure, shares it’s curious interest in gloomy subject matter coupled with precise gaugings of female suffering, but actually possesses a profound understanding of it’s highly specific employment of filmed sex like few, if any, modern efforts. Weiterlesen “Contortions of a mind in perpetual decline – Portraits of Andrea Palmer (2018)” »

100 deutsche Lieblingsfilme #73: Schlußakkord (1936)

In Schlußakkord erstrahlt beinahe jeder Schauspieler als Star, fast jeder bekommt seinen ‘Auftritt‘, einen Moment, in dem er glänzen darf; und wenn die Kamera auf dem jeweiligen Körper ruht, tritt die Figur aus dem Dunkel der Handlung und ihrer Zweckmäßigkeit heraus – scheint es, als drehe sich in diesem Moment alles nur um sie. Wie müssen diese Gesichter früher von den Kinoleinwänden geleuchtet haben, in silbrigen Nuancen schimmernd, von den Projektoren mit Kohlelampen durchschienen! Weiterlesen “100 deutsche Lieblingsfilme #73: Schlußakkord (1936)” »

Zeitnah gesehen: Acid Babylon (2020)

Gemeinhin sollte man annehmen, dass Filme, die derart huldigend von einem bekannten Schauplatz zum nächsten eilen, wie Cosmotropia de Xams jüngst im Würgegriff der Coronakrise gänzlich digital uraufgeführter „Acid Babylon“ es handhabt, unwillkürlich zur reinen Fanrevue verkommen müssten. „Build on the cosmic spirit of these places“, heißt es im Abspann über ihn selbst sowie seine durch „Lucifer Rising“ (Kenneth Anger, 1980), „Phenomena“ (Dario Argento, 1985) oder „Malpertuis“ (Harry Kümel, 1971) in nicht unbeträchtlichen Teilen des filmkulturellen Gedächtnisses abgelegten Schauplätze. Ein guter Leitfaden für diese strukturell überwältigende, narrativ oder gar didaktisch jedoch schweigsame Versuchsanordnung. Hier werden sie noch einmal ganz neu angelegt, diese Gedächtnisorte des Abseitigen. Weiterlesen “Zeitnah gesehen: Acid Babylon (2020)” »

Die Stadt in 52 Minuten: Il tram (1973)

- Gebären, Tod, gewirktes Einerlei,

Lallen der Wehen, langer Sterbeschrei,

Im blinden Wechsel geht es dumpf vorbei.

(Georg Heym – Die Stadt)

Weiterlesen “Die Stadt in 52 Minuten: Il tram (1973)” »

Seelenwucherungen am Gewebe – Skepp till Indialand (1947)

- I wish I was stronger; I wish I was thinner

I wish I didn’t have this nose

These ears that stick out remind me of my father

And I don’t want to be reminded at all

The final disappointment

(Lou Reed – Harry’s Circumcision)

Weiterlesen “Seelenwucherungen am Gewebe – Skepp till Indialand (1947)” »

RSS-Feeds

Letzte Kommentare

- bei Mit Cage auf der Couch

- bei Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- bei Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- bei Mit Cage auf der Couch

- bei Immer nur dabei gewesen – Roger Fritz: Boulevard der Eitelkeiten (2022)

- bei Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- bei Listen 2019 (+2018)

- bei Die bezaubernde Elegie des Niederganges – Byleth (Il demone dell’incesto) (1972)

- bei Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Somatische Verdichtungen im Außerweltlichen – Los ojos del doctor Orloff (1978)

- bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Fugen aus verbogenen Pfeifen – Marquis de Sade’s Justine (1969)

- bei Betten, die die Welt bedeuten – Weiße Haut auf schwarzen Schenkeln (1976)

Kategorien

- Aktuelles Kino (139)

- Ältere Texte (351)

- Blog (648)

- Blogautoren (656)

- Admin (1)

- Alexander P. (32)

- Alexander Schmidt (29)

- André Malberg (123)

- Andreas (77)

- Anika Obermann (4)

- Benjamin (7)

- Christian (6)

- Christian Moises (11)

- Christoph (84)

- Das Hofbauer-Kommando (83)

- Die Redaktion (15)

- Gary Vanisian (7)

- Marian (7)

- Robert (13)

- Sano (207)

- Scott (4)

- Sebastian Schwittay (2)

- Sven Safarow (46)

- Deutsche Lieblingsfilme (79)

- Deutschland im Film (11)

- Essays (128)

- Festivals (132)

- Filmbesprechungen (293)

- Filmbücher (15)

- Filmschaffende (153)

- Filmtheorie (31)

- Hinweise (206)

- In eigener Sache (51)

- Interviews (16)

- Listen (55)

- Midnight Confessions (14)

- other languages (26)

- Trägermedien (26)

- Trailerberichte (10)

- Verschiedenes (39)

- Zeitnah gesehen (26)

- Zitate (35)

Themen

empfohlenes Lesen und Sehen

- For an imperfect cinema – verfasst von Julio García Espinosa, übersetzt von Julianne Burton [Englisch]

- Fuck the Digital World! – Wayward-Cloud-Blog zitiert Dominik Graf und James Gray zu Filmmaterial, Digital, Schauspieler und Action

- http://hardsensations.com/2013/08/filmtagebuch-einer-13-jahrigen-91/

- Ignatiy Vishnevetsky zum 50. Geburtstag von Jean-Claude Van Damme [Englisch]

- Interview mit dem deutschen Kultfilmer Lothar Lambert

- Jay Weissberg berichtet über die 22. Ausgabe des Pordenone Stummfilmfestivals [Englisch]

- Just Another Film Buff schreibt über die Filme von Anand Patwardhan [Englisch]

- Lars Nilsen erinnert sich an Jess Franco und Lina Romay [Englisch]

- Lukas Foerster über Sylvie (1973) von Klaus Lemke

- Maria X über "L'iguana dalla lingua di fuoco" von Riccardo Freda

- Max Goldberg spricht mit Elliot Lavine über Film Noir [Englisch]

- Maximilian Linz schreibt über das Filmförderland Deutschland

- Michael Goddard über "The Polish New Wave" [Englisch]

- Michael Goddard über Raúl Ruiz' neo-barocke Filmästhetik

- Michael Idov über Ilya Khrzhanovskys aktuelles Filmprojekt "Dau" [Englisch]

- Neil Sinyard über William Wylers "The Liberation of L.B. Jones [Englisch]

- Nicolas Winding Refn über seine Faszination mit Andy Milligan [Englisch]

- Oliver Nöding zu "Bullitt" (1968) von Peter Yates

- Paolo Cherchi Usai zu David Wark Griffith

- Rainer Knepperges über Marran Gosov

- Rainer Knepperges über Viktor Tourjanskys "Vom Teufel gejagt" (1950)

- Rudolf Thome schreibt über Hong Sang-soo

- Sascha Westphal über "Harlan – Im Schatten von Jud Süss"

- Sieben Berge macht sich Gedanken zu Rudolf Thomes "Berlin Chamissoplatz" (1980)

- Silvia Szymanski über DO ME EVIL (1975) von Toby Ross

- Tom Mes interviewt Kazushi Watanabe [Englisch]

- Über den Filmemacher Michael Rogge [Englisch]