Ob Rap, ob Pop, ob Rock ’n‘ Roll

Egal, ich find‘ das alles toll

Doch mein Herz, das hängt, das weiß man ja

Am Volkslied, das ist doch klar(Haselnuss, 1989)

1967, plötzlich war er da, der junge Konditor mit der Autorität von 1000 Leben und Meeren in der erst 28-jährigen Stimme. „Kein schöner Land in dieser Zeit“ – Fahrtenlieder, Seemannsglück, Seemannstod, ein bisschen Vergnügliches und wilde Gesellen, vom Sturmwind durchweht. Eines der idiosynkratischsten Debüts der volkstümlichen Musik im zeitlichen Umfeld von Ohnesorg, Sechstagekrieg, Summer of Love und der auch in der Bundesrepublik aufkeimenden Hippiebewegung greift inmitten der immer drängender erscheinenden Gegenwart ganz tief in die kulturelle Schatzkiste der Vergangenheit. Das traditionelle Volkslied als Wiedergänger in den kommerziellen Erwägungen der volkstümlichen Musik, die bündische Jugend, sie marschiert wieder durch die Lande? Für wen? Wilde Gesellen, die hat auch Degenhardt, der zertifizierte Anti-Heino, einmal besungen – mit an die Zeiten angepassten Text von Ernst Busch aus dem spanischen Bürgerkrieg, mit unweigerlich aus einer anderen Zeit gefallenem Text im Jahre 2000. Elektrisch zudem, wie Bob Dylan in Newport ’65. Weiterlesen…

Füße und Hände – zu fragil, um wirklich am Boden verankert zu sein, mit dem Schuhwerk bewaffnet zur letzten Widerstandsgeste emporgereckt. Angela Schanelecs so kryptisch visualisierte wie betitelte filmische Ausflucht von der städtischen Isolation aus „Ich war zuhause, aber…“ (2019) in ein sonnendurchflutetes Griechenland ist derart voll mit diesen Gliedmaßenspitzen, dass man annehmen könnte, es ginge allein um sie. Doch sind sie lediglich kommunikative Wurmfortsätze von Körpern, die kaum einmal ein Wort hervorpressen. Einer in Skizzen, Landschaftsbildern und einem Hauch antiker Mythologie vorgetragenen Handlung geben sie eine verwundbare Tangibilität, die an unseren oberen wie unteren Sohlen ansetzt, über diese in den Körper wandert. Die Einführung bereits verdichtet alles Gewesene zu einer rasch stagnierenden Gegenwart; zu stark für den Geist, genau richtig für das Erleben. Ein junger Mann, Jon (Aliocha Schneider), der als kleiner Waise in den Bergen aufgefunden wurde und mehr durch eine Vorstellung von mythologischer Landschaft denn echte zwischenmenschliche Hingabe in Fleisch geformt scheint, muss für den tragischen Tod eines anderen ins Gefängnis. Jenen komprimierten Ort, der ihm anscheinend grenzenloses Verständnis in den Armen der ähnlich alten, identisch isolierten Wärterin Iro (Agathe Bonitzer) bringt, einer klassisch narrativen Progression jedoch endgültig einen Riegel vorschiebt. Weiterlesen…

Anscheinend das, was einem blüht, stolpert man berauscht vom Gesehenen aus dem Kino heraus. Exakt so jedenfalls beginnt diese Abwärtsreise durch spätnachts zusammenimaginierte Zelluloidvisionen, mit dem Düsseldorfer Savoy Theater als realem, rückverfolgbarem, nicht verfremdetem Bezugsort. Eher die Ausnahme in den kraft Ungewissheit erdrückenden Betonlandschaften, welche Cosmotropia de Xams Werk mehrheitlich beheimaten und auch hier ein zunehmendes mentales Abdriften markieren. Versunkene Industriebrückenpoesie wie unmittelbar aus Jean Rollins „La Nuit des Traquées“ (1980) entflohen begrenzt eine nächtliche Verfolgungsjagd minus das Tempo, welches der zweite Wortteil impliziert. Nur wer oder was schleicht hier überhaupt hinter wem her? Eine Unbekannte stellt einer Unbekannten nach – was suchen die Menschen ineinander, schwarzmagisch aufgeladenen Überschreitungen des persönlichen Raumes, davon erzählen viele Filme des iPhone-Poeten. Weiterlesen…

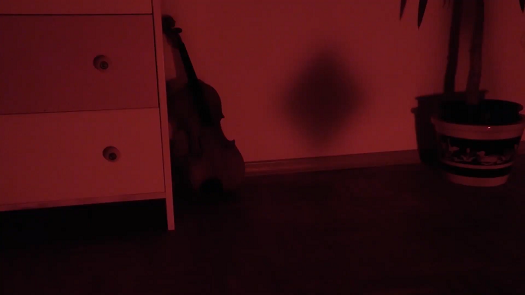

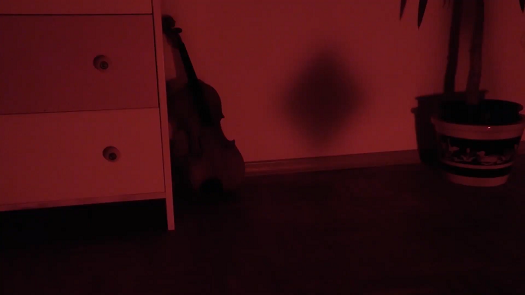

Alpha und Omega – ein junger Mann bezieht seine neue Wohnung, ein junger Mann verliert sich in einem metaphorischen Trümmerfeld, einer Seelenlandschaft als Miniaturindustriestadt aus Kartons und Zerfall. Was liegt dazwischen? Ein Schatten, als Raute ruht er knapp über der Fußleiste. Welchen Riegel man ihm vorschiebt, welche Lichtbrechung man anstrebt, er mag nicht weichen. Ist er seelisch, ist er systemisch? Beides scheint plausibel. Denn Joel Oliveiras Debütfilm „Schatten“ erzählt nahezu ausschließlich in Architektur von den Menschen. Weiterlesen…

Peter Thomas (r.) am Klavier

Zwei stilistische Fortentwicklungen eng verzahnt: Den oft feixend an den Randfasern des im deutschen Kino so wichtigen heiligen Ernstes bei der Inszenierung auch heiterer Kost operierenden Regisseur Alfred Vohrer (1914 – 1986) und den alle Bemühungen der Regie stets in angemessene Entsprechung kleidenden Filmkomponisten Peter Thomas (1925 – 2020) verband 1966 bereits eine stolze Reihe von sechs Kollaborationen in jeweils weniger als zehn Jahren beim Kino, als ersterer zweiteren endlich auch bei dem wohl größten Prestigeprojekt seiner Gesamtlaufbahn zur Seite gestellt bekam. Die Karl-May-Filme der Rialto Film gingen mit “Winnetou und sein Freund Old Firehand” in die nächste Runde, wurden jedoch zuvor im Boxenstopp merklich verjüngt. Lex Barker sowie Stewart Granger, die alternden Allzuverlässigkeiten deutscher Populärkultur, wichen von der Reihe, der attraktive Italiener Rik Battaglia wurde nach seinem reichlich Liebespost kostenden Ikonenmord im Abschluss der Winnetou-Trilogie zur heißblütigeren Version eines Westhelden befördert. Die Schurken machte man in Abweichung zum Gros der übrigen Filme zu aus schierer Bereicherungslust mordenden Desperados, rachegetriebenen Soziopathen und sogar vergnüglich-einnehmenden Antischurken. Weiterlesen…

I’ll remember it forever

The old shop near home

Jack „King“ Kirby drove me crazy

And I want you todayComic books showed me the way

Silver Surfer, Iron Man

The Thing and Spider-Man

(Killer Barbies – Comic Books)

Weiterlesen…

Wir sind nichts anderes als im Zustand des virtuellen Furzes. Der Begriff der Realität wird uns gegeben durch einen bestimmten Zustand der Unterleibskonzentration des Windes, der noch nicht losgelassen wurde. [1]

Unter Konvertierten hin zum Glauben an Jesús Franco, den wohl ausschweifendsten Esoteriker des internationalen Kinos, hat sich längst ein Blick kultiviert, der die größte auteuristische Eigenheit zuverlässig und nicht zu Unrecht in den randständigsten Produktionen ausmacht. Vermehrte Auftrags- wie Prestigearbeiten, die Franco besonders in den ausgehenden 60er Jahren für den umtriebigen Briten Harry Alan Towers inszenierte, hingegen genießen eher bei klassizistisch Herüberlugenden einen guten Ruf. Wohlbudgetiert, etablierten Regeln seriöser Filmkunst folgend, die Franco anderwärts bereits ausgeschlichen hatte, massenkompatibel, Literaturverfilmungen gar. Einer unter diesen Filmen eint dabei nicht wenige Adepten beider Fraktionen in relativer Abneigung. Dabei gehört er zu den atypischsten in einer an Vor-den-Kopf-Inszenierungen fürwahr nicht armen Regielaufbahn. Nominell sollte „Marquis de Sade’s Justine“ über Jahrzehnte hinweg das budgettechnische Prunktstück dieser Laufbahn bleiben, eine reichhaltige Anrichte verdichteter, parallelisierter Handlungsstränge aus den beiden großen „Erziehungsromanen“ „Justine ou les Malheurs de la vertu“ (1791) und „Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice“ (1797) des Marquis de Sade, seines Zeichens Radikaltriebphilosoph der aufziehenden wie blühenden französischen Revolutionsjahre. Weiterlesen…

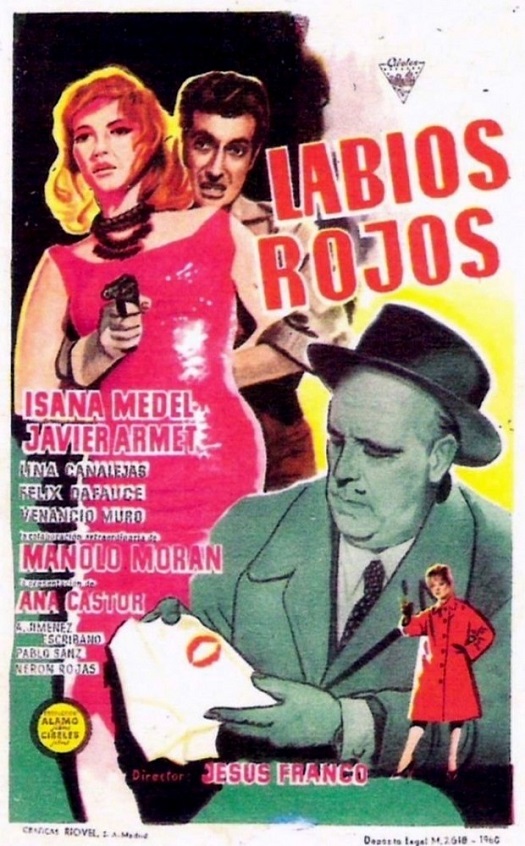

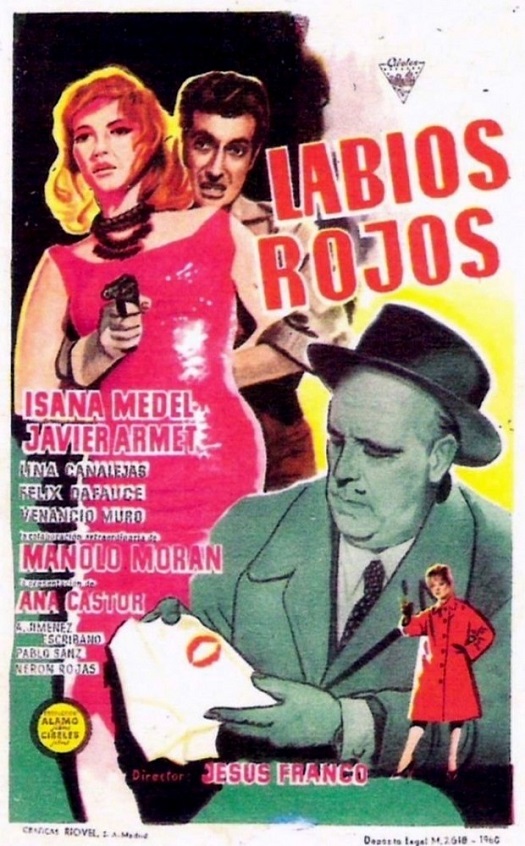

„Labios rojos“, der zweite Langfilm erst des notorisch arbeitswütigen Jazzmusikers wie Filmemachers Jesús Franco und auf den bemerkenswerten Gesamtkarriereumfang gerechnet nicht einmal ein Prozent der Dinge, die da noch kamen, ist dennoch – wie auch sein ein Jahr früher entstandenes Debüt „Tenemos 18 años“, wenngleich im weniger ausladenden Umfange – ein Film, der beispielhaft verdichtet, was sich über mehrere kinematografische Häutungen hinweg wieder und wieder in neu wie anders gedachter Form herausschälen sollte. Musik, konkreter – und in Abgrenzung zu mit der Wirkung dezidiert und selbst im Universum des Filmes nicht selten bereits eingefangenen Aufnahmen erzählenden Musikliebenden wie Roberta Findlay oder Eckhart Schmidt – der Akt des Musizierens an sich, die Performance, auch das Improvisieren über melodische Grundrisse. Dazu das Spiel mit der Architektur des Filmischen selbst, die Grenzüberschreitung des guten Konstruktionsgeschmackes, deren Extravaganzen die Figuren prägen und von diesen zurückgeprägt werden. Weiterlesen…

Walter E. Sear in „Lurkers“ (Roberta Findlay, 1988)

To the eternal love of Walter E. Sear and Roberta Findlay

Between the the 27th and 29th of April 2020 the footprint Walter E. Sear left in the world of music, filmmaking but more than that human interaction lingers on especially dominant before gradually retreating again to where all things now unliving and carried on by fond memories alone reside. For today is stuck precisely between what would have been his 90th birthday and what will be the 10th anniversary, the first real milestone, the harshest one for most bereaved, of his passing. Sear, a New Yorker since practically ever, his family moved to Queens when he was only one year old, and forever, was a pioneering recording engineer and tinkerer on all things emitting peculiar sounds, a musician and composer, he produced films, wrote, scored, directed and sold them as successfully as he sold instruments. And that’s only half it, a person like him can only ever be measured in half truths and thinly veiled wonder. He was a true powerhouse of creative thought. Thought that must have connected him easily and even in fleeting everyday passing to another powerhouse of imaginative ventures when they first ran past each other in the decidedly non-romantic offices their different yet closely entwined lines of work made them frequent. Walter E. Sear and Roberta Findlay met in 1976, petty circumstances, while visiting a fellow yet inconsequential for theirs connection and they grew inseparable soon after. Weiterlesen…