Katalysator maskuliner Sinnkrisen: Manta Manta – Zwoter Teil (2023)

Das Alter ist eine Strafe, für die man nichts getan hat.

(Großtante Franziska)

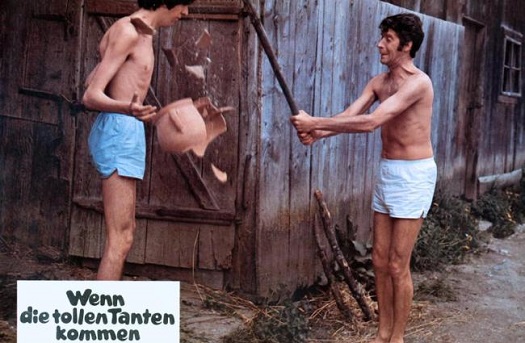

Kommt eine heiße Braut mit einem Opel Manta vorgefahren – sagt der Mantafahrer: „Oh Gott, mein Baby!“ So oder so ähnlich wohl könnte ein Mantawitz in Til Schweigers später Fortsetzung zu Wolfgangs Bülds soziokomödiantischem Klassiker „Manta Manta“ (1991) in auf der Leinwand ausgespielter Form erscheinen, wenn er den Impetus des anderen schlicht kopiert hätte. Stattdessen lässt Schweiger diesen zentralen Moment jenseits aller einer solchen Situation für Außenstehende von Natur aus inhärenten Komik völlig ernsthaft ausspielen, ist er doch im Kern um eine religiöse Göttinnenerscheinung gestrickt. Die Frage, ob es sich bei dieser um Jugendliebe Tina Ruland oder den ausgemotteten Jugendflitzer handelt, beantwortet ein Blick auf Schweigers Geburtsjahr, welches sich nie von seinem Bertie Katzbach separieren lässt. In einem gewissen Sinne ist man gemeinsam aufgewachsen. Eine Idee, aber auch eine Kontinuität in der exakten sozialen Reproduktion beider Filme, die Schweigers Rückkehr an die Quelle seines Durchbruchs zum tonangebenden deutschen Leinwandstar der letzten 30 Jahre von der ersten bis zur letzten Minute auf einer konstanten Reflektionsebene hält, die den zuletzt an den Kassen strauchelnden Regisseur wie Schauspieler und den abgehalfterten Werkstattbesitzer wie früheren Rennfahrer augenzwinkernd gleichsetzt.

Rückblick 2022

Vor einigen Wochen versprachen wir im Rückblick auf 2021, dass unsere Bestandsaufnahme für das letzte Jahr Hand auf Fuß folgen werde. Wir wollten wieder frischer und intuitiver zu unseren Entscheidungen finden, statt ein Jahr zu brüten. Die Einschätzungen nicht zerdenken, sondern fließen lassen. Aber ein Füllhorn will auch entsprechend bestückt sein – und das braucht seine Zeit. Und überhaupt, wer hat im Listen- und Jahresauswertungsüberdruss des Dezembers und Januars noch die genussfreudige Muße, um sich von uns so richtig übergießen zu lassen? Wir denken also, dass sich das Warten gelohnt haben wird.

Vorgaben an die Teilnehmenden gab es wie immer keine, damit der beschworene jugendliche Esprit nicht in Form oder Umfang gebändigt sei. Ebenfalls wurden die alten, aber unbenommen energetischen Banner reanimiert, um unserem diesjährigen Ansatz Rechnung zu tragen. Deshalb:

Rückblick 2021

Während sich vielerorts die Unsitte etabliert hat, Jahresrückblicke bereits Tage und oftmals Wochen vorher zu erstellen, bevor das Jahr überhaupt zu Ende ist, gingen wir diesmal den umgekehrten Weg und warteten nicht nur den Jahreswechsel ab, sondern auch gleich noch ein ganzes Jahr!

Daher gibt es nun Anfang 2023 endlich noch den gesammelten Jahresrückblick zu 2021 (bevor vielleicht im Laufe des Monats auch noch der zu 2022 folgt). Maßgeblich ist wie immer ausschließlich das eigene Sichtungsjahr und die einzelnen Beiträge stammen alle von Anfang 2022.

Vorgaben zu Form, Umfang und Fokus der Beiträge gab es keine – entsprechend vielfältig ist auch diesmal die nachfolgende Sammlung geworden, zum Kino- und Filmjahr, aber auch zu vielem anderen (wie bereits bei der 2020-Liste).

Im Bokehnebel – La civil (2021)

Victoria De Durango, Mexiko. Eine Tochter wird von Lösegelderpressern eines Kartells entführt, eine Mutter spürt ihr nach, gerät zwischen die Fronten des eskalierenden Drogenkrieges. Weitere Kreise ziehen die Ereignisse mit jedem Schritt, doch der begleitende Blick wird nicht weitläufiger – bald schon werden sie die Tochter und die Mutter. „La civil“, Teodora Mihais Spielfilmdebüt nach dem preisgekrönten Dokumentarfilm „Waiting for August“ (2014), versteht diesen Mediumswechsel wie kaum ein zweiter als Chance zur formalen Reflektion und Überkreuzung. Zum inhaltsfixierten, gestalterisch indifferenten Problemfilm kann er nie reifen, denn er meidet die Abstraktion. Obwohl aus einem Dokumentarprojekt über die bereits kurz nach Planungsauftakt ermordete Mutter Miriam Rodriguez in ein gänzlich anderes Medium herübergewachsen, bleibt auch diese Geschichte stets nur die Doña Cielos (Arcelia Ramírez), die ihrer Tochter, bestenfalls noch die ihres Ex-Mannes.

Der Traurigste unter Tausend – Lieber Kurt (2022)

Über Menschen, die nicht reden, und Zustände, die ihnen die Sprache nehmen, erzählt Til Schweiger so, wie man es allein nachempfindet. Visuell, unmittelbar und darin sublim. Bei just jenem berühmten Tritt zu zweit über die Türschwelle des baufälligen Landhauses, welches die Zukunft von Lena (Franziska Machens), Kurt (Til Schweiger) sowie dessen gleichnamigen, tageweise bleibenden Erstklässler aus voriger Ehe beherbergen soll, erhaschen wir jeweils einen getrennten Blick durch die Pforte auf beide. Sie links vor der Türe, er rechts; weiter links, weiter rechts daneben je eine Dopplung – die persönliche Spiegelung im Glase des Rahmens. Man könnte sagen, sie haben einen neben sich gehen – den größten Vertrauten, den intimsten Feind. Sich selbst. Näher auf die Pelle rücken wird zweiterer Kurt, denn kaum einmal zwischen Erzeuger wie Erzeugerin hin- und hergetauscht, verstirbt sein kleiner Namensvetter in einem fast dem freien Willen spottend unwahrscheinlichen Unfall auf dem schulischen Klettergerüst. Lena hingegen fällt ersterer Wiedergänger zu, sie bleibt in trauter Zweisamkeit allein zurück. Die Prämisse von Sarah Kuttners Bestseller „Kurt“ sowie Vanessa Walders und Til Schweigers Destillat daraus ist simpel – nicht jeder kennt sie aus erster Hand, doch alle fürchten sie: Was, wenn man das Kind überlebt?

Mit Cage auf der Couch

Nervös stehe ich am Eingang zum Kino, in dem ich gleich den neuen Nicolas Cage Film „The Unbearable Weight of Massive Talent“ (2022) in einer Pressevorführung sehen werde, zwei Monate vor Erscheinungstermin. Mit Presse habe ich so gar nichts zu tun und muss etwas in mich rein schmunzeln. Niemand von den Personen hier kann auch nur annähernd erahnen, wie aufgeregt ich bin, Cage wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Während ich in der üblichen Corona-Schlange stehe, lasse ich Revue passieren, wie ich hierhergekommen bin.

Es ist März 2020. Seit wenigen Monaten nehme ich Antidepressiva, zum ersten Mal in meinem Leben. All meine Sorgen und Ängste wurden unerträglich. Ich habe gemerkt, die fünf Jahre Therapie werden meinen Kopf nicht mehr so hinbiegen, wie ich ihn mir wünsche. Also wieso nicht einfach mal Tabletten versuchen? Ich fühle mich damit richtig gut. So gut wie schon sehr lange nicht mehr. Doch meine Ängste werden ständig wachgerüttelt. Das Virus nähert sich dem Alltag. Ich muss die Angst immer öfter runterschlucken und merke zunehmend, wie ich mich erneut durch jeden Tag kämpfen muss. Total frustriert wache ich jeden Morgen auf und zwinge mich auf die Arbeit zu gehen, um Tätigkeiten auszuüben, die für mich nun völlig sinnlos erscheinen, während die Welt, wie ich sie kenne, zusammenfällt.

Pandemisches Flackern – The Inferno Index (2021)

Anscheinend das, was einem blüht, stolpert man berauscht vom Gesehenen aus dem Kino heraus. Exakt so jedenfalls beginnt diese Abwärtsreise durch spätnachts zusammenimaginierte Zelluloidvisionen, mit dem Düsseldorfer Savoy Theater als realem, rückverfolgbarem, nicht verfremdetem Bezugsort. Eher die Ausnahme in den kraft Ungewissheit erdrückenden Betonlandschaften, welche Cosmotropia de Xams Werk mehrheitlich beheimaten und auch hier ein zunehmendes mentales Abdriften markieren. Versunkene Industriebrückenpoesie wie unmittelbar aus Jean Rollins „La Nuit des Traquées“ (1980) entflohen begrenzt eine nächtliche Verfolgungsjagd minus das Tempo, welches der zweite Wortteil impliziert. Nur wer oder was schleicht hier überhaupt hinter wem her? Eine Unbekannte stellt einer Unbekannten nach – was suchen die Menschen ineinander, schwarzmagisch aufgeladenen Überschreitungen des persönlichen Raumes, davon erzählen viele Filme des iPhone-Poeten.

Alles fluid – Liebesdings (2022)

So leere Augen, und alles reflektiert an ihnen vorbei. Zweifach – einmal auf den getönten Scheiben des Luxuswagens, dann auf der Sonnenbrille. Die Ikonographie von Anika Deckers nunmehr dritter eigener Regiearbeit nach einer Karriere als einsame Spitzenautorin der deutschen Filmkomödie ist schnell aufgebaut und bedarf keiner der schlagfertigen Worte, für die sie über Nacht berühmt wurde. Elyas M’Barek ist nicht Elyas M’Barek und doch der größte Star des deutschen Kinos. Marvin Bosch heißt er hier und stiert, nimmt man ihm die Gläser einmal ab, trüb vor sich her. Vom Tropenflair aus „Türkisch für Anfänger“, dem Kinodurchbruch des einen, ist im Leben des anderen nur mehr ein fades Abziehbildchen im Toilettenwagen geblieben. Zu groß, zu hübsch zum Aufgeben, zu desplatziert zum Losziehen. Diese durchsichtige Intertextualität – man merkt es schon, so geht „8½“ auf Neudeutsch und im Jahre 15 nach Schweiger.

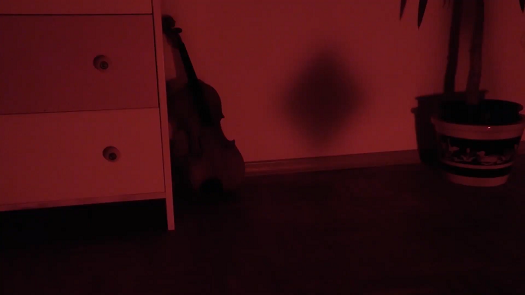

100 deutsche Lieblingsfilme #78: Schatten (2019)

Alpha und Omega – ein junger Mann bezieht seine neue Wohnung, ein junger Mann verliert sich in einem metaphorischen Trümmerfeld, einer Seelenlandschaft als Miniaturindustriestadt aus Kartons und Zerfall. Was liegt dazwischen? Ein Schatten, als Raute ruht er knapp über der Fußleiste. Welchen Riegel man ihm vorschiebt, welche Lichtbrechung man anstrebt, er mag nicht weichen. Ist er seelisch, ist er systemisch? Beides scheint plausibel. Denn Joel Oliveiras Debütfilm „Schatten“ erzählt nahezu ausschließlich in Architektur von den Menschen.

Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

Rom – das wissen nur die Eingeweihten oder vor Ort Gewesenen, ausformuliert wird dieser Raumbezug nie, denn dimmer, immer dimmer wird der filmische Blick bereits lange bevor ein vom sie stalkenden Serienmörder provozierter Verkehrsunfall Dario Argentos jüngster Filmheldin, dem Edelescort Diana (Ilenia Pastorelli), das Augenlicht raubt. Mit der Aufblende auf diese Stadt, eine Stadt, eröffnet „Occhiali neri“ noch, dann entkoppelt sich das Kameraauge sogleich und reckt den Hals empor ins Grüne, in die Wipfel über den Straßen. Erhobenen Hauptes folgt sie Dianas Weg zu einem Klienten; ortlos, ätherisch, wieder und wieder entlang Baumkronen abbiegend. Kein Auge für den Verkehr. Bald bilden sich disparat ablaufende Alleen um einen Split in der Bildmitte, ein Kaleidoskop entgegengesetzter Richtungen. Prinzipiell doch geradeaus, aber eigentlich rechts, links, zur Mitte, an den Rand. Eine eigentümliche Entörtlichung, für die sein Name so gar nicht steht. Das Vergangene, kartografisches Bindeglied so zahlreicher mal verfallener, mal von bösen Geistern über ihren irdischen Verfall hinfort belebter Prunkbauten im Werk Dario Argentos ab „Profondo rosso“ (1975), existiert hier nicht mehr. Zu Gunsten einer Gegenwart, die immerwährende Dunkelheit verheißt.

Immer nur dabei gewesen – Roger Fritz: Boulevard der Eitelkeiten (2022)

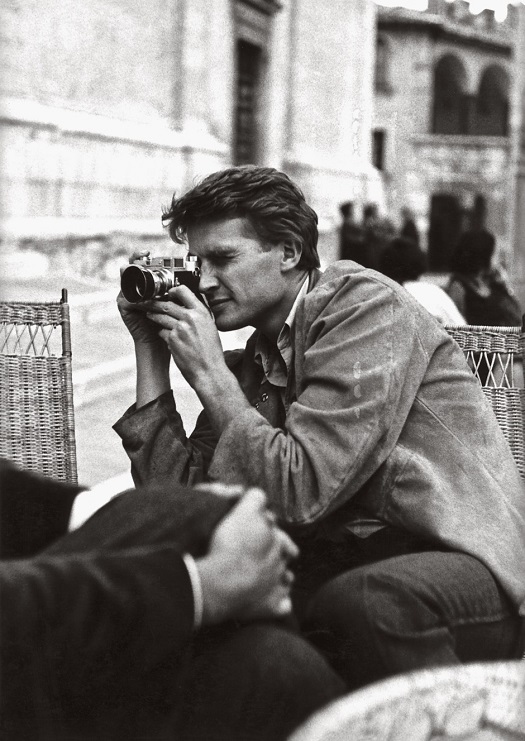

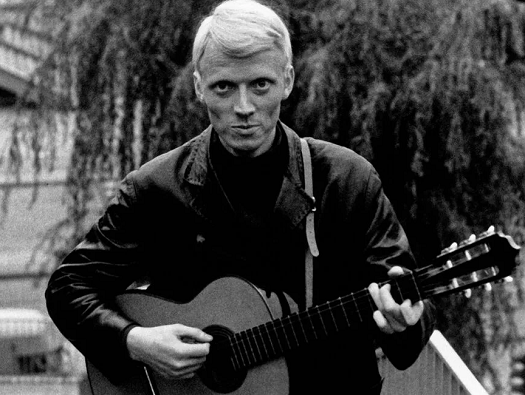

Roger Fritz, fotografiert von Herbert List

Um meine Gedanken nicht zu verraten, nehme ich sofort die Kamera in die Hand.

Wenn ich den Apparat vor das Auge halte, ist er wie ein Schutzschild.

Immer nur dabei gewesen – diesen Eindruck kann man rasch gewinnen, liest man allzu oberflächlich durch den „Boulevard der Eitelkeiten“ quer, der einige Monate nach seinem Tod im einmal mehr coronabedingt vom regen Treiben menschlicher Geselligkeit bereinigten Spätherbst 2021 das Vermächtnis des Fotografen, Filmemachers, Gastronomen, an erster Stelle jedoch immer Lebemannes Roger Fritz darstellt. Unwissend wohl auch im Spätherbst des Lebens begonnen, jedoch erst unter dem Eindruck des eigenen Todes erschienen und von anderen weiter redigiert, beschreitet es einen dem plötzlichen Gefühlsumschlag zugetanen Pfad zwischen Feier des Lebens und Andacht. Vorrangig beiläufige Anekdoten, flüchtige Begegnungen von anhaltendem Eindruck verdichtet Roger Fritz – alle Fallstricke selbstgefälliger Memoiren umschiffend – zu einem plastischen Eindruck von seiner langen Zeit ganz nah am Zentrum der Aufmerksamkeit. Die saftigen Geheimnisse des Promijournalismus hiergegen nimmt er weise mit ins Grab. Sie wären fehl am Platze, denn er, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alles gesehen hat, erdet die kommentierte Führung durch 79 Berühmtheiten und eine große Liebe seiner Lebensjahre durch den untrüglichen Blick für das Besondere im Alltäglichen. Wie immer es auch ausfallen mag. Da kennt er nichts.

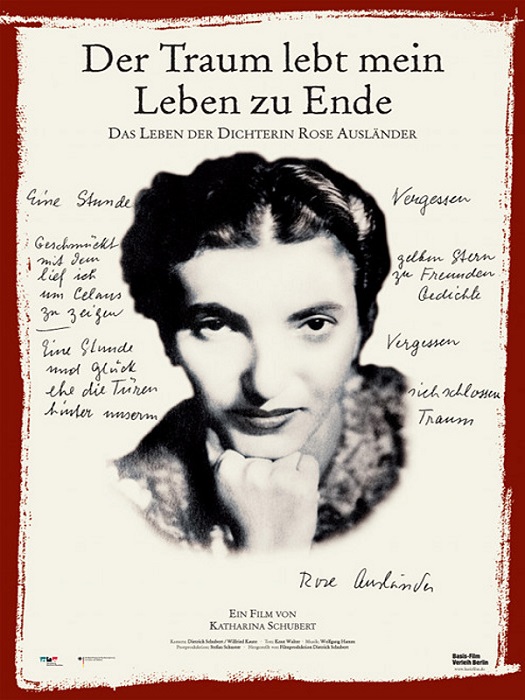

100 deutsche Lieblingsfilme #77: Der Traum lebt mein Leben zu Ende (2011)

Vergangene Existenz aus der kinematographischen Bewegung neu gedacht, nachempfunden im räumlichen Versuch: Die Kamera schwenkt besonnen wie der Sprachfluss der Poeten, kreiselt den Heimatlosen gleich umher, findet Halt und zerrt sich an einem Grabstein empor. Mit Mut in der Tasche wandert sie verschlungene Pfade nach und zögert doch, sie zu Ende zu gehen. Ganz so, als wäre es mehr denn Landschaft an sich, die kartografiert wird. Gegenstand von „Der Traum lebt mein Leben zu Ende“, einem der wenigen Langfilme der Eifler Autorin und Filmschaffenden Katharina Schubert, ist das Leben der Lyrikerin Rose Ausländer (1901 – 1988) – selten war eine dergestalt vollmundige, Fremddasein einnehmende Floskel zutreffender. Denn was hier verhandelt wird, ist weniger schlichtes Nacherzählen in den Anekdoten Hinterbliebener sowie dem einst verschriftlichten Wort, ein bloßes Absortieren auf das geistige Endprodukt hin, als vielmehr das, was üblicherweise allein als Abwehrgebärde aufgebracht und im Volksmund mit „einmal nur des anderen Schuhe anziehen“ benannt wird.

Die 5 und das (musikalische) Übermaß der Liebe in Paul Thomas Andersons Phantom Thread und Licorice Pizza

Konsekutive Filme eines Regisseurs zu einem gleichen oder ähnlichen Thema sind immer eine spannende Sache. Der Blick auf die Frau, die in zwei verschiedenen historischen Sphären Konzepte von Weiblichkeit verhandelt in Paul Verhoevens ELLE (2016) und BENEDETTA (2021); David Cronenbergs in direkter Folge entwickelte Studien über Gewalt und Intimität in den Mikrokosmen des organisierten Verbrechens in A HISTORY OF VIOLENCE (2005) und EASTERN PROMISES (2007) – oder jetzt der neue Film von Paul Thomas Anderson, der sich im Zusammenspiel mit PHANTOM THREAD (2017) zu einem Liebes- und Beziehungsfilm-Diptychon fügt, welches sich trotz sehr unterschiedlicher atmosphärischer Dispositionen und Stimmungslagen im Kern als Doppelstudie über Paar-Beziehungen am Rande gesellschaftlicher Norm entpuppt. Auf der einen Seite die neurotische amour fou zwischen autistischem Modedesigner des britischen Hochadels der 50er und seiner ihn gerissen sabotierenden Geliebten aus dem aristokratiefernen Milieu – auf der anderen Seite der hochstapelnde, schauspielende Minderjährige, der im aufgeputschten Kalifornien der 70er Jahre alles auf eine Karte setzt, und sich an die Fersen einer 10 Jahre älteren Schüler-Fotografin hängt.

100 deutsche Lieblingsfilme #76: Zwischen uns beiden (1971)

Ganz in weiß, mit einem Blumenstrauß

So siehst du in meinen schönsten Träumen aus

Ganz verliebt schaust du mich strahlend an

Es gibt nichts mehr was uns beide trennen kann

(Roy Black – Ganz in weiß)

Wehmut im Gegenschnitt – Die Rettung der uns bekannten Welt (2021)

Einige bleiben stehen, die andern gehen, bewegen sich über einsam zurückgelassene Blicke hinweg von ihnen fort – diesen traurigen wie profanen Vorgang des Zwischenmenschlichen würde Til Schweigers großgestig, im Kleinen jedoch letztlich subtil betitelter “Die Rettung der uns bekannten Welt” regelrecht zelebrieren, wenn er ihn nicht als so grausam, wahrlich welterschütternd empfände. Die Kunst des Hinterherstarrens auf verlorenem Posten, die Wehmut im Gegenschnitt; manchmal im Fortgang, manchmal gefroren, stets besonders im eigenen Kopfe: die geliebten, aber ob der überhandnehmenden Seltsamkeiten entfremdeten Halbgeschwister, die tote Frau als Rat stiftende Apparition, das durch allerhand externe Partymanöver belebte Grab der Mutter. Die das Leben des manisch-depressiven Paul (Emilio Sakraya), seines überforderten Vaters (Til Schweiger) sowie der zwei jüngeren Geschwister einschneidenden Beziehungseckpfeiler sind visuell rascher etabliert, als die Worte aus irgendwem hervorbrechen.

Ältere Texte:

- Immer nur dabei gewesen – Roger Fritz: Boulevard der Eitelkeiten (2022)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #77: Der Traum lebt mein Leben zu Ende (2011)

- Die 5 und das (musikalische) Übermaß der Liebe in Paul Thomas Andersons Phantom Thread und Licorice Pizza

- 100 deutsche Lieblingsfilme #76: Zwischen uns beiden (1971)

- Wehmut im Gegenschnitt – Die Rettung der uns bekannten Welt (2021)

- Round ’n‘ round the boogeyman goes – Halloween Kills (2021)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #75: Es ist nur eine Phase, Hase (2021)

- Reibungsenergien ‘31: Ein Kurzkommentar zu „Fabian, oder der Gang vor die Hunde“ (2021)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #74: Seine gelehrte Frau (1919)

- Terza Visione – 7. Festival des italienischen Genrefilms (Schauburg Karlsruhe, 25.-29.08.2021)

- Rückblick 2020: Listen & mehr

- Peter Thomas und das Erwachen der Avantgarde bei Alfred Vohrer – Eine freudige Erinnerung zum Jahresende

- Tonale Bewegungen und Gegenbewegungen in Jesús Francos „Killer Barbys“ (1996)

- Zehn Jahre Schlingensief und der Filmschnitt als Diskursstifter mit „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ (2020)

- Die bezaubernde Elegie des Niederganges – Byleth (Il demone dell’incesto) (1972)

- Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- Dietrich Schubert – Die Stilistik des Erinnerns: Ein blindes Pferd darf man nicht belügen (1992)

- Die Autonomie der Bilder in Dietrich Schuberts „Köln 5 Uhr 30 / 13 Uhr 30 / 21 Uhr 30“ (2013)

- Das Schnittmassaker von Blackwood Castle – La bambola di Satana (1969)

- Die Bewegung ist der Motor der Träume – Mondo cannibale (1980)

- Somatische Verdichtungen im Außerweltlichen – Los ojos del doctor Orloff (1978)

- Fugen aus verbogenen Pfeifen – Marquis de Sade’s Justine (1969)

- Filmmusik 2019

- Betten, die die Welt bedeuten – Weiße Haut auf schwarzen Schenkeln (1976)

- Eugenie und das An- und Absinken der Begierde – Die Jungfrau und die Peitsche (1970)

- Neigungswinkel im Nachtclubdunst – Musikalische Selbstermächtigung und der Einstellungswinkel als Raumvermesser bei Jesús Franco am Beispiel von „Labios rojos“ (1960)

- Remembrances floating between two dates – Walter E. Sear (1930 – 2010)

- Contortions of a mind in perpetual decline – Portraits of Andrea Palmer (2018)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #73: Schlußakkord (1936)

- Zeitnah gesehen: Acid Babylon (2020)

- Die Stadt in 52 Minuten: Il tram (1973)

- Seelenwucherungen am Gewebe – Skepp till Indialand (1947)

- In den Randbezirken der Lohnarbeit – The Bowler and the Bunnet (1967)

- Von der schlummernden Mauer – Freddy und die Melodie der Nacht (1960)

Ich schau mich um und seh‘ nur Ruinen – Nieder mit den Deutschen (1984)

- Ich schau mich um und seh‘ nur Ruinen

Vielleicht liegt es daran, dass mir irgendetwas fehlt

Ich warte darauf, dass du auf mich zukommst

Vielleicht merk‘ ich dann, dass es auch anders geht

(Fehlfarben – Paul ist tot)

Rückblick 2023

Aber das Blog sprach zu den Lesern: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr den Jahresrückblick 2023, den Gekreuzigten, sucht. Er ist hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. (ca. Matthäus 28:5-6)

Krankheit, Chaos, Stress, ein – leider nicht sehr erfolgreicher – Kreuzzug gegen die Zerstörung seltener 35mm-Kopien: Viel wollte sich gegen die Vollendung der Beiträge stellen. Der Totgeglaubte lebt aber länger, und das Osterwunder ist geschehen. Der Rückblick auf das vergangene Jahr kann über uns kommen. Prallgefüllt mit unterschiedlichsten Perspektiven ist er geworden. Kinobesuchsimpressionen, die Freuden eines angehenden Sozialwissenschaftlers, ein Mädchen in der Hand der Kartelle, Knappes, Gedehntes, Musik, Eis, Filme, analog oder digital gesehen, und noch vieles mehr warten auf euch. Kontempliert mit uns nochmal Vergangenes, damit wir mit weniger Ballast in die Zukunft blicken können. Lasst uns in Herz und Unterhose.

Die Hosen herunter, hab‘ ich gesagt!

Liebe Freunde der eskalierenden Träume, liebe Programmgestalter*innen, liebe Kinobetreiber*innen, es gibt mal wieder etwas ganz Neues bei uns:

Wer Programme oder Festivals kuratiert, sich in irgendeiner Weise mit der Ausleihe von Filmkopien auseinandersetzen muss oder auch nur ein Interesse an archivarischer Arbeit besitzt, weiß, dass der Handlungsspielraum für eine niedrigschwellige Präsentation von Kulturschätzen der Vergangenheit zunehmend enger wird. Viele große Institute verleihen Archiv- sowie Unikatskopien gar nicht mehr oder zunehmend allein unter ihresgleichen, die dazugehörigen Archivstellen sind meist unterbezahlt wie -besetzt, laden die dort Arbeitenden nicht unbedingt zu uneigennützigen Engagement in der Suche oder Vermittlung zwischen Kino und Brötchengeber ein.

Wenn es weitergeht wie in den letzten Jahren, werden wir die vielen Programme – gerade auf cinephilen Festivals oder in kleineren Programmkinos – mit seltenen Gaben vielleicht schon allzu bald nicht mehr in der uns allen noch sagenhaft reichhaltig erscheinenden Form der Gegenwart kennen.

Deshalb haben wir uns nun entschieden, die Hosen herunterzulassen – ganz transparent und für jeden einsehbar im Internet. Auch wenn es nie ein Geheimnis war, wissen wenige, dass wir ein Archiv unterhalten, welches nicht mit dem des KommKinos Nürnberg identisch ist. Listen zirkulierten bislang einfach von Hand zu Hand. Es ist an der Zeit, dies zu ändern. Nicht zuletzt auch in der Hoffnung, zumindest ein kleines Zeichen gegen den fortschreitenden Entzug der Zeugnisse unserer kulturellen Geschichte aus dem öffentlich einsehbaren Raum zu setzen. Der Zerfall einer Kopie ist unvermeidlich und völlig normalen chemischen Prozessen geschuldet, die analoge Projektion – einst Alltag des regulären Kinobetriebes – hinterlässt auch bei fürsorglicher Handhabe unweigerlich Spuren am Material. Wir glauben, dass dies hinzunehmen ist, dass Kopien ein Gebrauchsgegenstand und keine tote Materie für die Einlagerung bis zum Ende ihrer Tage sind. Eine unsichtbare Unikatskopie nützt niemandem, nicht einmal dem, der sie verwaltet und von Lagerort zu Lagerort verschiebt. Im Gegensatz zu einem Buch, Fotografien oder anderen dublizierten Massenverbreitungsformen eines Werkes, ist eine zeitgenössiche Filmkopie heute de facto kaum oder nur zu Preisen, die niemand zahlen kann, zu replizieren. Sie bleibt meist unweigerlich ein Unikat in den Händen einzelner. Es ist die Verantwortung dieser pflegenden Hände sie nicht bloß für die Mitmenschen der Zukunft zu erhalten, sondern sie auch den Mitmenschen der Gegenwart zugänglich zu machen. Ein Abwägungsspiel freilich, eines jedoch, das gegenwärtig in den Ausgleich des Pendels durch Entsagung zu rutschen droht. Wir alle können dem nur gemeinsam entgegenwirken. Wenn ihr das ähnlich seht, würden wir uns sehr darüber freuen, womöglich ein paar Gleichgesinnte zu finden, die ebenfalls für mehr Transparenz und weniger Verschluss ihre wohlgehüteten Geheimnisse preisgeben.

Von nun an lässt sich unter dem unkreativ betitelten Reiter „Kopienleihe/Bestandsliste“ oben rechts auf der Startseite alles einsehen, was bei uns liegt und ausgeliehen werden kann. Eine Entleihe gemäß der angegebenen Konditionen kann jederzeit bei André, Andreas oder Christoph erfolgen.

Viel Freude beim Stöbern und hoffentlich gute Anreize für die Programmgestaltung wünscht,

Die Redaktion

Alles ist Volkslied – dem großen Archivar und Volksmusikquerulanten Heino zum 85. Geburtstag

- Ob Rap, ob Pop, ob Rock ’n‘ Roll

Egal, ich find‘ das alles toll

Doch mein Herz, das hängt, das weiß man ja

Am Volkslied, das ist doch klar

(Haselnuss, 1989)

1967, plötzlich war er da, der junge Konditor mit der Autorität von 1000 Leben und Meeren in der erst 28-jährigen Stimme. „Kein schöner Land in dieser Zeit“ – Fahrtenlieder, Seemannsglück, Seemannstod, ein bisschen Vergnügliches und wilde Gesellen, vom Sturmwind durchweht. Eines der idiosynkratischsten Debüts der volkstümlichen Musik im zeitlichen Umfeld von Ohnesorg, Sechstagekrieg, Summer of Love und der auch in der Bundesrepublik aufkeimenden Hippiebewegung greift inmitten der immer drängender erscheinenden Gegenwart ganz tief in die kulturelle Schatzkiste der Vergangenheit. Das traditionelle Volkslied als Wiedergänger in den kommerziellen Erwägungen der volkstümlichen Musik, die bündische Jugend, sie marschiert wieder durch die Lande? Für wen? Wilde Gesellen, die hat auch Degenhardt, der zertifizierte Anti-Heino, einmal besungen – mit an die Zeiten angepassten Text von Ernst Busch aus dem spanischen Bürgerkrieg, mit unweigerlich aus einer anderen Zeit gefallenem Text im Jahre 2000. Elektrisch zudem, wie Bob Dylan in Newport ’65. —> MEHR LESEN

Felsklüfte im Herzen – Music (2023)

Füße und Hände – zu fragil, um wirklich am Boden verankert zu sein, mit dem Schuhwerk bewaffnet zur letzten Widerstandsgeste emporgereckt. Angela Schanelecs so kryptisch visualisierte wie betitelte filmische Ausflucht von der städtischen Isolation aus „Ich war zuhause, aber…“ (2019) in ein sonnendurchflutetes Griechenland ist derart voll mit diesen Gliedmaßenspitzen, dass man annehmen könnte, es ginge allein um sie. Doch sind sie lediglich kommunikative Wurmfortsätze von Körpern, die kaum einmal ein Wort hervorpressen. Einer in Skizzen, Landschaftsbildern und einem Hauch antiker Mythologie vorgetragenen Handlung geben sie eine verwundbare Tangibilität, die an unseren oberen wie unteren Sohlen ansetzt, über diese in den Körper wandert. Die Einführung bereits verdichtet alles Gewesene zu einer rasch stagnierenden Gegenwart; zu stark für den Geist, genau richtig für das Erleben. Ein junger Mann, Jon (Aliocha Schneider), der als kleiner Waise in den Bergen aufgefunden wurde und mehr durch eine Vorstellung von mythologischer Landschaft denn echte zwischenmenschliche Hingabe in Fleisch geformt scheint, muss für den tragischen Tod eines anderen ins Gefängnis. Jenen komprimierten Ort, der ihm anscheinend grenzenloses Verständnis in den Armen der ähnlich alten, identisch isolierten Wärterin Iro (Agathe Bonitzer) bringt, einer klassisch narrativen Progression jedoch endgültig einen Riegel vorschiebt. —> MEHR LESEN

Dasein – schlichtes, blankes Dasein: Oskars Kleid (2022)

Leichtherzig, aber nicht leichtfertig. So könnte man Hüseyin Tabaks Dramödie über ein junges Transmädchen, an dessen Lieblingskleid sich die Erwachsenenwelt weit über diese relative Harmlosigkeit hinaus entzündet, kurz und knapp zusammenfassen. Denn wenn nicht unerhebliche Teile der zeitgenössischen Kritik etwas vergessen haben, dann die Tatsache, dass der Film von Präsentation wie Werbung sogleich einen Salto rückwärts nimmt und die konkrete Ausgangslage gar nicht „Ich bin trans und deshalb ist mein Leben schlimm.“ lautet, sondern: Mein Vater ist alkoholabhängiger Polizist, hat Probleme mit seiner Maskulinität, darüber unsere Familie zerstört und nimmt mich in meiner Selbstfindung nicht ernst. Eine bisweilen bitter humoristische Zuspitzung, welche die aufrichtige Dramatik des Filmes durchweg auf sich treiben lassen wird und den schwarzen Peter sogleich gesellschaftlichen Bildern sowie insbesondere männlichen Wertvorstellungen zuspielt. Und eine sehr alltägliche zudem, vergleicht man sie mit dem übergeordneten Thema, welches in Deutschland nach wie vor wenig echte Erfahrung, dafür umso erbitterter geführte Diskussionen zutage fördert. Aus dieser Diskrepanz zwischen einer deutschen Alltäglichkeit und dem vermeintlich so Aufsehenerregenden heraus sowie ihrer beständigen narrativen Umkehr wie Verzerrung zum jeweils anderen Pol kann Florian David Fitz‘ weitsichtiges Drehbuch frei den Blick über das Wesentliche kreisen lassen, ohne Betroffenen joviale Mitleidigkeit oder übergriffige Pathologisierung mitzugeben. —> MEHR LESEN

Es war einmal… Evil Dead Rise (2023)

So fangen keine wohligen Träume an: Eine junge Frau tritt an die Waldhütte heran, die ihre Schwester für ein beschwingtes Geburtstagswochenende gemietet hat. Hält einen Moment inne im bildgewordenen Unwohlsein. Um das spitz zulaufende Hüttendreieck liegen in einer Ultraweitwinkelaufnahme kleine Erhöhungen des umgebenden Waldes, die unter ihm und von Seite zu Seite bogenförmig zulaufen. Eine unnatürliche Geometrisierung der Materialität unserer Wirklichkeit, ätherisch, entrückt, märchenhaft – welches durch die Gebrüder Grimm sozialisierte Kind würde dieses Hexenhäuschen betreten wollen? Natürlich ist es ein Fehler – die Schwester hat sich einen Dämonen einverleibt, skalpiert ihr Anhängsel bei lebendigem Leibe und schon spart ein „Was zuvor geschah“ den wohl schlechten Ausgang dieses Märchens aus. Märchen? Ja, richtig gelesen. Diese Talsohle eines gekurvten Bildes, das ist der Bogen zwischen Märchen und Soziorealismus, welchen Lee Cronins den Wald und das Ländliche der Reihe erstmals zu Gunsten der großen Stadt verlassende „Evil Dead“-Fortdenkung spannt. —> MEHR LESEN

RSS-Feeds

Letzte Kommentare

- bei Mit Cage auf der Couch

- bei Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- bei Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- bei Mit Cage auf der Couch

- bei Immer nur dabei gewesen – Roger Fritz: Boulevard der Eitelkeiten (2022)

- bei Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- bei Listen 2019 (+2018)

- bei Die bezaubernde Elegie des Niederganges – Byleth (Il demone dell’incesto) (1972)

- bei Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Somatische Verdichtungen im Außerweltlichen – Los ojos del doctor Orloff (1978)

- bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Fugen aus verbogenen Pfeifen – Marquis de Sade’s Justine (1969)

- bei Betten, die die Welt bedeuten – Weiße Haut auf schwarzen Schenkeln (1976)

Kategorien

- Aktuelles Kino (137)

- Ältere Texte (344)

- Blog (642)

- Blogautoren (650)

- Admin (1)

- Alexander P. (32)

- Alexander Schmidt (29)

- André Malberg (118)

- Andreas (77)

- Anika Obermann (4)

- Benjamin (7)

- Christian (6)

- Christian Moises (11)

- Christoph (84)

- Das Hofbauer-Kommando (83)

- Die Redaktion (14)

- Gary Vanisian (7)

- Marian (7)

- Robert (13)

- Sano (207)

- Scott (4)

- Sebastian Schwittay (2)

- Sven Safarow (46)

- Deutsche Lieblingsfilme (79)

- Deutschland im Film (11)

- Essays (124)

- Festivals (131)

- Filmbesprechungen (290)

- Filmbücher (15)

- Filmschaffende (150)

- Filmtheorie (31)

- Hinweise (206)

- In eigener Sache (50)

- Interviews (16)

- Listen (54)

- Midnight Confessions (14)

- other languages (26)

- Trägermedien (26)

- Trailerberichte (10)

- Verschiedenes (37)

- Zeitnah gesehen (25)

- Zitate (35)

Themen

empfohlenes Lesen und Sehen

- For an imperfect cinema – verfasst von Julio García Espinosa, übersetzt von Julianne Burton [Englisch]

- Fuck the Digital World! – Wayward-Cloud-Blog zitiert Dominik Graf und James Gray zu Filmmaterial, Digital, Schauspieler und Action

- http://hardsensations.com/2013/08/filmtagebuch-einer-13-jahrigen-91/

- Ignatiy Vishnevetsky zum 50. Geburtstag von Jean-Claude Van Damme [Englisch]

- Interview mit dem deutschen Kultfilmer Lothar Lambert

- Jay Weissberg berichtet über die 22. Ausgabe des Pordenone Stummfilmfestivals [Englisch]

- Just Another Film Buff schreibt über die Filme von Anand Patwardhan [Englisch]

- Lars Nilsen erinnert sich an Jess Franco und Lina Romay [Englisch]

- Lukas Foerster über Sylvie (1973) von Klaus Lemke

- Maria X über "L'iguana dalla lingua di fuoco" von Riccardo Freda

- Max Goldberg spricht mit Elliot Lavine über Film Noir [Englisch]

- Maximilian Linz schreibt über das Filmförderland Deutschland

- Michael Goddard über "The Polish New Wave" [Englisch]

- Michael Goddard über Raúl Ruiz' neo-barocke Filmästhetik

- Michael Idov über Ilya Khrzhanovskys aktuelles Filmprojekt "Dau" [Englisch]

- Neil Sinyard über William Wylers "The Liberation of L.B. Jones [Englisch]

- Nicolas Winding Refn über seine Faszination mit Andy Milligan [Englisch]

- Oliver Nöding zu "Bullitt" (1968) von Peter Yates

- Paolo Cherchi Usai zu David Wark Griffith

- Rainer Knepperges über Marran Gosov

- Rainer Knepperges über Viktor Tourjanskys "Vom Teufel gejagt" (1950)

- Rudolf Thome schreibt über Hong Sang-soo

- Sascha Westphal über "Harlan – Im Schatten von Jud Süss"

- Sieben Berge macht sich Gedanken zu Rudolf Thomes "Berlin Chamissoplatz" (1980)

- Silvia Szymanski über DO ME EVIL (1975) von Toby Ross

- Tom Mes interviewt Kazushi Watanabe [Englisch]

- Über den Filmemacher Michael Rogge [Englisch]