Rückblick 2024

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche,

Durch der Listen holden, belebenden Blick,

Im Tale grünet Hoffnungs-Glück;

Das alte Jahr, in seiner Schwäche,

Zog sich in rauhe Berge zurück. (J.W. von Goethe)

Bis 2016 kamen unsere Listen stets im Januar. Dieses Zeitfenster konnten wir mit einer Ausnahme seitdem nie wieder einhalten. So knapp wie dieses Jahr sind wir aber schon lange nicht mehr gescheitert. Unsere Eindrücke des vergangenen Jahrs sind ergo taufrisch. Kinobesuchsimpressionen, Bärenrutschen, Mädchenglück, Männerlimits, ein deutsches Jahr, Sexflics gegen die cineastischen Werke eines Dryers, Schönes, Trauriges, Musik, Eis, Filme, analog oder digital gesehen, und vieles mehr stehen bereit, um kurz über euch zu rauschen.

Eine Wurst geht um die Welt – Gedanken zur Krise linker Haltung und Ästhetik aus Oberhausen

Auch wir sind für Härte

Auch wir tragen Bärte

(Freddy Quinn – Wir)

Viele Emotionen sind hochgekocht im Vorfeld der 70. Oberhausener Kurzfilmtage, als Festivaldirektor Lars Henrik Gass sich kurz nach den Terrorakten des 07. Oktober 2023 unmissverständlich israelsolidarisch positionierte. Genau gelesen nicht einmal übermäßig kontrovers, selbst nach dieser Zäsur nicht von anti-palästinensischem Ressentiment getragen, schlicht humanistisch – ein Aufruf zur Zivilcourage angesichts des Unbegreifbaren, wie er in den meisten anderen Kontexten keinerlei gesondertes Aufsehen erregt hätte, Spöttern womöglich eher als billiger Gratismut gegolten hätte. Boykottaufrufe, zurückgerufene Beiträge, ein Klima des harschen gegenseitigen Misstrauens zwischen ehemals gemeinsam Angereisten, Entfreundungswellen auf Social Media gehörten und gehören bis heute zu den weitreichenden Folgen eines auf knappe Zeilen bemessenen Facebookposts. Die Welt steht Kopf in einem kleinen Teil der großen Welt, der mit den Problemen vor Ort, also im Nahen Osten, bestenfalls entfernt zu tun hat.

Ich schau mich um und seh‘ nur Ruinen – Nieder mit den Deutschen (1984)

Ich schau mich um und seh‘ nur Ruinen

Vielleicht liegt es daran, dass mir irgendetwas fehlt

Ich warte darauf, dass du auf mich zukommst

Vielleicht merk‘ ich dann, dass es auch anders geht

(Fehlfarben – Paul ist tot)

Rückblick 2023

Aber das Blog sprach zu den Lesern: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr den Jahresrückblick 2023, den Gekreuzigten, sucht. Er ist hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. (ca. Matthäus 28:5-6)

Krankheit, Chaos, Stress, ein – leider nicht sehr erfolgreicher – Kreuzzug gegen die Zerstörung seltener 35mm-Kopien: Viel wollte sich gegen die Vollendung der Beiträge stellen. Der Totgeglaubte lebt aber länger, und das Osterwunder ist geschehen. Der Rückblick auf das vergangene Jahr kann über uns kommen. Prallgefüllt mit unterschiedlichsten Perspektiven ist er geworden. Kinobesuchsimpressionen, die Freuden eines angehenden Sozialwissenschaftlers, ein Mädchen in der Hand der Kartelle, Knappes, Gedehntes, Musik, Eis, Filme, analog oder digital gesehen, und noch vieles mehr warten auf euch. Kontempliert mit uns nochmal Vergangenes, damit wir mit weniger Ballast in die Zukunft blicken können. Lasst uns in Herz und Unterhose.

Die Hosen herunter, hab‘ ich gesagt!

Liebe Freunde der eskalierenden Träume, liebe Programmgestalter*innen, liebe Kinobetreiber*innen, es gibt mal wieder etwas ganz Neues bei uns:

Wer Programme oder Festivals kuratiert, …

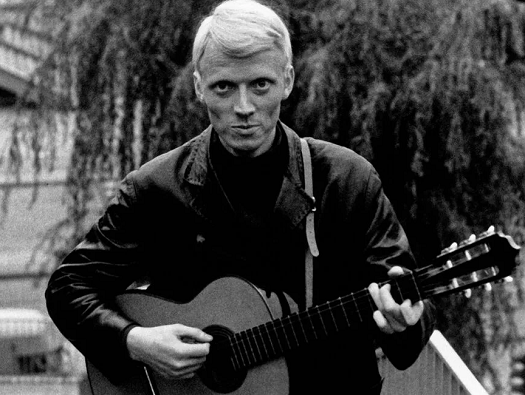

Alles ist Volkslied – dem großen Archivar und Volksmusikquerulanten Heino zum 85. Geburtstag

Ob Rap, ob Pop, ob Rock ’n‘ Roll

Egal, ich find‘ das alles toll

Doch mein Herz, das hängt, das weiß man ja

Am Volkslied, das ist doch klar

(Haselnuss, 1989)

1967, plötzlich war er da, der junge Konditor mit der Autorität von 1000 Leben und Meeren in der erst 28-jährigen Stimme. „Kein schöner Land in dieser Zeit“ – Fahrtenlieder, Seemannsglück, Seemannstod, ein bisschen Vergnügliches und wilde Gesellen, vom Sturmwind durchweht. Eines der idiosynkratischsten Debüts der volkstümlichen Musik im zeitlichen Umfeld von Ohnesorg, Sechstagekrieg, Summer of Love und der auch in der Bundesrepublik aufkeimenden Hippiebewegung greift inmitten der immer drängender erscheinenden Gegenwart ganz tief in die kulturelle Schatzkiste der Vergangenheit. Das traditionelle Volkslied als Wiedergänger in den kommerziellen Erwägungen der volkstümlichen Musik, die bündische Jugend, sie marschiert wieder durch die Lande? Für wen? Wilde Gesellen, die hat auch Degenhardt, der zertifizierte Anti-Heino, einmal besungen – mit an die Zeiten angepassten Text von Ernst Busch aus dem spanischen Bürgerkrieg, mit unweigerlich aus einer anderen Zeit gefallenem Text im Jahre 2000. Elektrisch zudem, wie Bob Dylan in Newport ’65.

Felsklüfte im Herzen – Music (2023)

Füße und Hände – zu fragil, um wirklich am Boden verankert zu sein, mit dem Schuhwerk bewaffnet zur letzten Widerstandsgeste emporgereckt. Angela Schanelecs so kryptisch visualisierte wie betitelte filmische Ausflucht von der städtischen Isolation aus „Ich war zuhause, aber…“ (2019) in ein sonnendurchflutetes Griechenland ist derart voll mit diesen Gliedmaßenspitzen, dass man annehmen könnte, es ginge allein um sie. Doch sind sie lediglich kommunikative Wurmfortsätze von Körpern, die kaum einmal ein Wort hervorpressen. Einer in Skizzen, Landschaftsbildern und einem Hauch antiker Mythologie vorgetragenen Handlung geben sie eine verwundbare Tangibilität, die an unseren oberen wie unteren Sohlen ansetzt, über diese in den Körper wandert. Die Einführung bereits verdichtet alles Gewesene zu einer rasch stagnierenden Gegenwart; zu stark für den Geist, genau richtig für das Erleben. Ein junger Mann, Jon (Aliocha Schneider), der als kleiner Waise in den Bergen aufgefunden wurde und mehr durch eine Vorstellung von mythologischer Landschaft denn echte zwischenmenschliche Hingabe in Fleisch geformt scheint, muss für den tragischen Tod eines anderen ins Gefängnis. Jenen komprimierten Ort, der ihm anscheinend grenzenloses Verständnis in den Armen der ähnlich alten, identisch isolierten Wärterin Iro (Agathe Bonitzer) bringt, einer klassisch narrativen Progression jedoch endgültig einen Riegel vorschiebt.

Dasein – schlichtes, blankes Dasein: Oskars Kleid (2022)

Leichtherzig, aber nicht leichtfertig. So könnte man Hüseyin Tabaks Dramödie über ein junges Transmädchen, an dessen Lieblingskleid sich die Erwachsenenwelt weit über diese relative Harmlosigkeit hinaus entzündet, kurz und knapp zusammenfassen. Denn wenn nicht unerhebliche Teile der zeitgenössischen Kritik etwas vergessen haben, dann die Tatsache, dass der Film von Präsentation wie Werbung sogleich einen Salto rückwärts nimmt und die konkrete Ausgangslage gar nicht „Ich bin trans und deshalb ist mein Leben schlimm.“ lautet, sondern: Mein Vater ist alkoholabhängiger Polizist, hat Probleme mit seiner Maskulinität, darüber unsere Familie zerstört und nimmt mich in meiner Selbstfindung nicht ernst. Eine bisweilen bitter humoristische Zuspitzung, welche die aufrichtige Dramatik des Filmes durchweg auf sich treiben lassen wird und den schwarzen Peter sogleich gesellschaftlichen Bildern sowie insbesondere männlichen Wertvorstellungen zuspielt. Und eine sehr alltägliche zudem, vergleicht man sie mit dem übergeordneten Thema, welches in Deutschland nach wie vor wenig echte Erfahrung, dafür umso erbitterter geführte Diskussionen zutage fördert. Aus dieser Diskrepanz zwischen einer deutschen Alltäglichkeit und dem vermeintlich so Aufsehenerregenden heraus sowie ihrer beständigen narrativen Umkehr wie Verzerrung zum jeweils anderen Pol kann Florian David Fitz‘ weitsichtiges Drehbuch frei den Blick über das Wesentliche kreisen lassen, ohne Betroffenen joviale Mitleidigkeit oder übergriffige Pathologisierung mitzugeben.

Es war einmal… Evil Dead Rise (2023)

So fangen keine wohligen Träume an: Eine junge Frau tritt an die Waldhütte heran, die ihre Schwester für ein beschwingtes Geburtstagswochenende gemietet hat. Hält einen Moment inne im bildgewordenen Unwohlsein. Um das spitz zulaufende Hüttendreieck liegen in einer Ultraweitwinkelaufnahme kleine Erhöhungen des umgebenden Waldes, die unter ihm und von Seite zu Seite bogenförmig zulaufen. Eine unnatürliche Geometrisierung der Materialität unserer Wirklichkeit, ätherisch, entrückt, märchenhaft – welches durch die Gebrüder Grimm sozialisierte Kind würde dieses Hexenhäuschen betreten wollen? Natürlich ist es ein Fehler – die Schwester hat sich einen Dämonen einverleibt, skalpiert ihr Anhängsel bei lebendigem Leibe und schon spart ein „Was zuvor geschah“ den wohl schlechten Ausgang dieses Märchens aus. Märchen? Ja, richtig gelesen. Diese Talsohle eines gekurvten Bildes, das ist der Bogen zwischen Märchen und Soziorealismus, welchen Lee Cronins den Wald und das Ländliche der Reihe erstmals zu Gunsten der großen Stadt verlassende „Evil Dead“-Fortdenkung spannt.

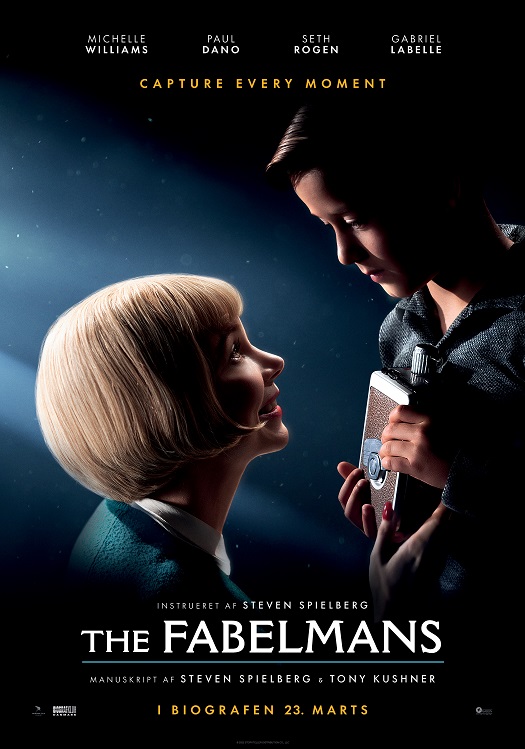

Schwenken ins Herz der Finsternis – The Fabelmans (2022)

Am Ende von „The Fabelmans“ lässt Steven Spielberg seinen Kameramann Janusz Kamiński bewusst einen Moment zu auffällig den Blick anheben und setzt den unmotiviert mittig herumdümpelnden Horizont damit ins rechte Licht. Zuvor hatten sich zwei andere Regisseure, nämlich David Lynch in der abgetragenen Haut John Fords, zu einer einzigen Weisheit über das Filmemachen hinreißen lassen: Befindet sich die Horizontlinie innerhalb des oberen oder unteren Drittels der Komposition, so ist ein Bild interessant. Unmissverständlich – das ist es also, jenes Happy End, welches wir uns zweieinhalb Stunden lang sehnlichst für Sammy Fabelman herbeigewünscht haben. Eine echte beiderseitige Traumerfüllung Hollywoodschen Zuschnitts. Rags to riches für den ewigen Underdog; sie kommen noch, doch der Pfad ist bereits geebnet. Wir wissen darum. Denn man kann diese Geschichte nicht vom Lebensweg ihres Schöpfers separieren. Kein veränderter Name, kein verschobenes biografisches Detail vermag diesen Bruch zu erzeugen. Er ist auch nicht vorgesehen, allein aus dieser personellen wie narrativen Glätte kann eine verschleiert-unverschleierte Autobiografie in all ihren Implikationen frei atmen, universell werden und einen sensorischen Bruch erzeugen, der ungleich tiefer verläuft.

Katalysator maskuliner Sinnkrisen: Manta Manta – Zwoter Teil (2023)

Das Alter ist eine Strafe, für die man nichts getan hat.

(Großtante Franziska)

Kommt eine heiße Braut mit einem Opel Manta vorgefahren – sagt der Mantafahrer: „Oh Gott, mein Baby!“ So oder so ähnlich wohl könnte ein Mantawitz in Til Schweigers später Fortsetzung zu Wolfgangs Bülds soziokomödiantischem Klassiker „Manta Manta“ (1991) in auf der Leinwand ausgespielter Form erscheinen, wenn er den Impetus des anderen schlicht kopiert hätte. Stattdessen lässt Schweiger diesen zentralen Moment jenseits aller einer solchen Situation für Außenstehende von Natur aus inhärenten Komik völlig ernsthaft ausspielen, ist er doch im Kern um eine religiöse Göttinnenerscheinung gestrickt. Die Frage, ob es sich bei dieser um Jugendliebe Tina Ruland oder den ausgemotteten Jugendflitzer handelt, beantwortet ein Blick auf Schweigers Geburtsjahr, welches sich nie von seinem Bertie Katzbach separieren lässt. In einem gewissen Sinne ist man gemeinsam aufgewachsen. Eine Idee, aber auch eine Kontinuität in der exakten sozialen Reproduktion beider Filme, die Schweigers Rückkehr an die Quelle seines Durchbruchs zum tonangebenden deutschen Leinwandstar der letzten 30 Jahre von der ersten bis zur letzten Minute auf einer konstanten Reflektionsebene hält, die den zuletzt an den Kassen strauchelnden Regisseur wie Schauspieler und den abgehalfterten Werkstattbesitzer wie früheren Rennfahrer augenzwinkernd gleichsetzt.

Rückblick 2022

Vor einigen Wochen versprachen wir im Rückblick auf 2021, dass unsere Bestandsaufnahme für das letzte Jahr Hand auf Fuß folgen werde. Wir wollten wieder frischer und intuitiver zu unseren Entscheidungen finden, statt ein Jahr zu brüten. Die Einschätzungen nicht zerdenken, sondern fließen lassen. Aber ein Füllhorn will auch entsprechend bestückt sein – und das braucht seine Zeit. Und überhaupt, wer hat im Listen- und Jahresauswertungsüberdruss des Dezembers und Januars noch die genussfreudige Muße, um sich von uns so richtig übergießen zu lassen? Wir denken also, dass sich das Warten gelohnt haben wird.

Vorgaben an die Teilnehmenden gab es wie immer keine, damit der beschworene jugendliche Esprit nicht in Form oder Umfang gebändigt sei. Ebenfalls wurden die alten, aber unbenommen energetischen Banner reanimiert, um unserem diesjährigen Ansatz Rechnung zu tragen. Deshalb:

Rückblick 2021

Während sich vielerorts die Unsitte etabliert hat, Jahresrückblicke bereits Tage und oftmals Wochen vorher zu erstellen, bevor das Jahr überhaupt zu Ende ist, gingen wir diesmal den umgekehrten Weg und warteten nicht nur den Jahreswechsel ab, sondern auch gleich noch ein ganzes Jahr!

Daher gibt es nun Anfang 2023 endlich noch den gesammelten Jahresrückblick zu 2021 (bevor vielleicht im Laufe des Monats auch noch der zu 2022 folgt). Maßgeblich ist wie immer ausschließlich das eigene Sichtungsjahr und die einzelnen Beiträge stammen alle von Anfang 2022.

Vorgaben zu Form, Umfang und Fokus der Beiträge gab es keine – entsprechend vielfältig ist auch diesmal die nachfolgende Sammlung geworden, zum Kino- und Filmjahr, aber auch zu vielem anderen (wie bereits bei der 2020-Liste).

Im Bokehnebel – La civil (2021)

Victoria De Durango, Mexiko. Eine Tochter wird von Lösegelderpressern eines Kartells entführt, eine Mutter spürt ihr nach, gerät zwischen die Fronten des eskalierenden Drogenkrieges. Weitere Kreise ziehen die Ereignisse mit jedem Schritt, doch der begleitende Blick wird nicht weitläufiger – bald schon werden sie die Tochter und die Mutter. „La civil“, Teodora Mihais Spielfilmdebüt nach dem preisgekrönten Dokumentarfilm „Waiting for August“ (2014), versteht diesen Mediumswechsel wie kaum ein zweiter als Chance zur formalen Reflektion und Überkreuzung. Zum inhaltsfixierten, gestalterisch indifferenten Problemfilm kann er nie reifen, denn er meidet die Abstraktion. Obwohl aus einem Dokumentarprojekt über die bereits kurz nach Planungsauftakt ermordete Mutter Miriam Rodriguez in ein gänzlich anderes Medium herübergewachsen, bleibt auch diese Geschichte stets nur die Doña Cielos (Arcelia Ramírez), die ihrer Tochter, bestenfalls noch die ihres Ex-Mannes.

Der Traurigste unter Tausend – Lieber Kurt (2022)

Über Menschen, die nicht reden, und Zustände, die ihnen die Sprache nehmen, erzählt Til Schweiger so, wie man es allein nachempfindet. Visuell, unmittelbar und darin sublim. Bei just jenem berühmten Tritt zu zweit über die Türschwelle des baufälligen Landhauses, welches die Zukunft von Lena (Franziska Machens), Kurt (Til Schweiger) sowie dessen gleichnamigen, tageweise bleibenden Erstklässler aus voriger Ehe beherbergen soll, erhaschen wir jeweils einen getrennten Blick durch die Pforte auf beide. Sie links vor der Türe, er rechts; weiter links, weiter rechts daneben je eine Dopplung – die persönliche Spiegelung im Glase des Rahmens. Man könnte sagen, sie haben einen neben sich gehen – den größten Vertrauten, den intimsten Feind. Sich selbst. Näher auf die Pelle rücken wird zweiterer Kurt, denn kaum einmal zwischen Erzeuger wie Erzeugerin hin- und hergetauscht, verstirbt sein kleiner Namensvetter in einem fast dem freien Willen spottend unwahrscheinlichen Unfall auf dem schulischen Klettergerüst. Lena hingegen fällt ersterer Wiedergänger zu, sie bleibt in trauter Zweisamkeit allein zurück. Die Prämisse von Sarah Kuttners Bestseller „Kurt“ sowie Vanessa Walders und Til Schweigers Destillat daraus ist simpel – nicht jeder kennt sie aus erster Hand, doch alle fürchten sie: Was, wenn man das Kind überlebt?

Ältere Texte:

- Katalysator maskuliner Sinnkrisen: Manta Manta – Zwoter Teil (2023)

- Rückblick 2022

- Rückblick 2021

- Im Bokehnebel – La civil (2021)

- Der Traurigste unter Tausend – Lieber Kurt (2022)

- Mit Cage auf der Couch

- Pandemisches Flackern – The Inferno Index (2021)

- Alles fluid – Liebesdings (2022)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #78: Schatten (2019)

- Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- Immer nur dabei gewesen – Roger Fritz: Boulevard der Eitelkeiten (2022)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #77: Der Traum lebt mein Leben zu Ende (2011)

- Die 5 und das (musikalische) Übermaß der Liebe in Paul Thomas Andersons Phantom Thread und Licorice Pizza

- 100 deutsche Lieblingsfilme #76: Zwischen uns beiden (1971)

- Wehmut im Gegenschnitt – Die Rettung der uns bekannten Welt (2021)

- Round ’n‘ round the boogeyman goes – Halloween Kills (2021)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #75: Es ist nur eine Phase, Hase (2021)

- Reibungsenergien ‘31: Ein Kurzkommentar zu „Fabian, oder der Gang vor die Hunde“ (2021)

- 100 deutsche Lieblingsfilme #74: Seine gelehrte Frau (1919)

- Terza Visione – 7. Festival des italienischen Genrefilms (Schauburg Karlsruhe, 25.-29.08.2021)

- Rückblick 2020: Listen & mehr

- Peter Thomas und das Erwachen der Avantgarde bei Alfred Vohrer – Eine freudige Erinnerung zum Jahresende

- Tonale Bewegungen und Gegenbewegungen in Jesús Francos „Killer Barbys“ (1996)

- Zehn Jahre Schlingensief und der Filmschnitt als Diskursstifter mit „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ (2020)

- Die bezaubernde Elegie des Niederganges – Byleth (Il demone dell’incesto) (1972)

- Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- Dietrich Schubert – Die Stilistik des Erinnerns: Ein blindes Pferd darf man nicht belügen (1992)

- Die Autonomie der Bilder in Dietrich Schuberts „Köln 5 Uhr 30 / 13 Uhr 30 / 21 Uhr 30“ (2013)

- Das Schnittmassaker von Blackwood Castle – La bambola di Satana (1969)

- Die Bewegung ist der Motor der Träume – Mondo cannibale (1980)

- Somatische Verdichtungen im Außerweltlichen – Los ojos del doctor Orloff (1978)

- Fugen aus verbogenen Pfeifen – Marquis de Sade’s Justine (1969)

- Filmmusik 2019

- Betten, die die Welt bedeuten – Weiße Haut auf schwarzen Schenkeln (1976)

An exercise in cinematic comic book style with Pat Boyette and „The Dungeon of Harrow“ (1962)

- „I’d been in love with motion picture-making for a long time,“ Boyette recalls. „When television came in, suddenly there was a big market for films. I thought, ‚This is the thing to do. You can make some schlock and get by with it at this early stage.‘ Not that you purposely go out to make schlock. But the fact is, with limited resources, that’s the best you can hope for.“

(Pat Boyette quoted in „A fright-fest of films by Pat Boyette“ by Marty Baumann [J. David Spurlock – The Nightstand Chillers – Vanguard Productions; p. 45])

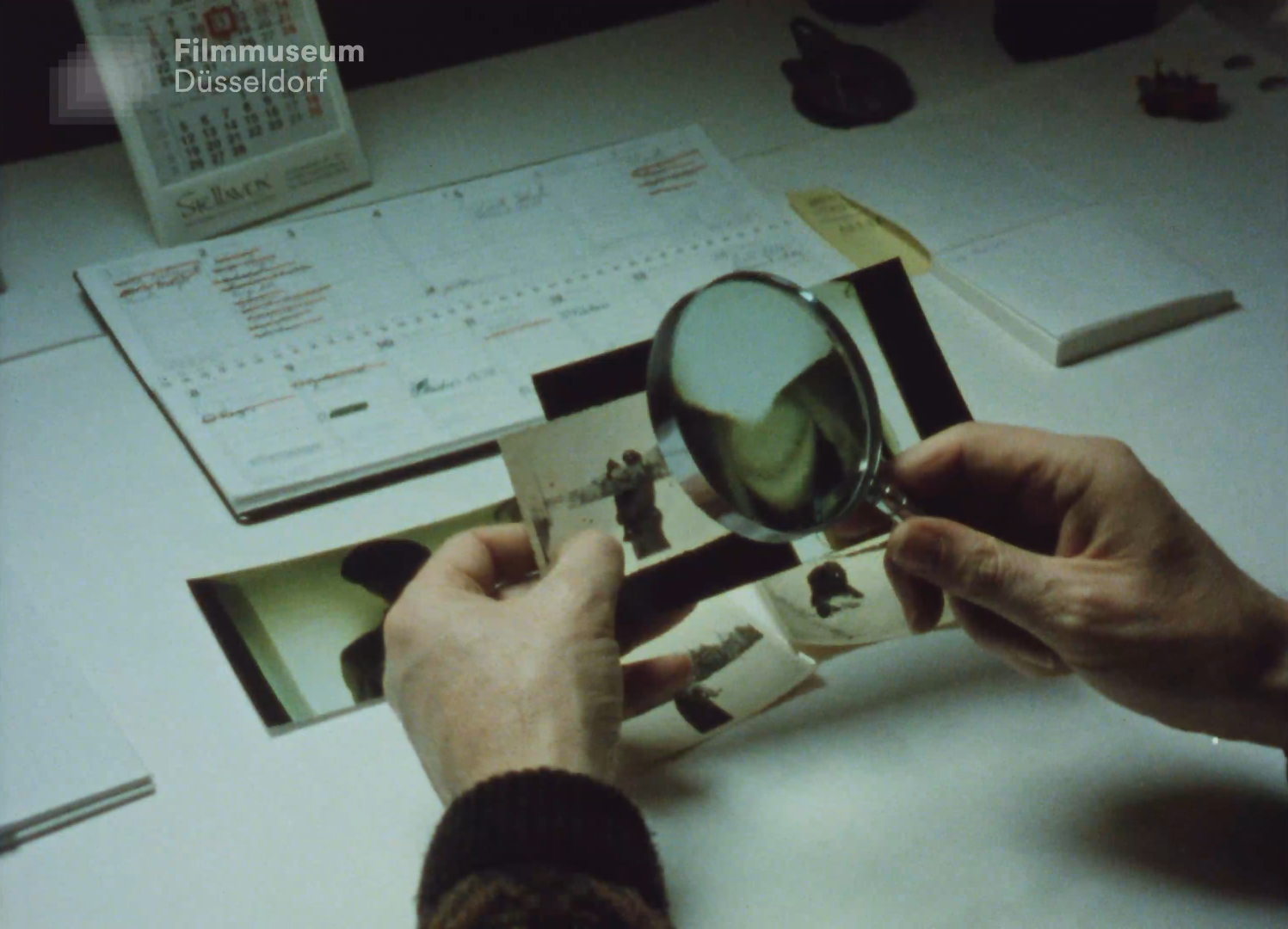

Wacher Ästhet des Dokumentarfilms – Eine Laudatio auf Dietrich Schubert

Ergänzt um einige illustrierende Bilder findet sich hier die Schriftfassung der Laudatio, die ich am 19.11.2025 im Jülicher Kulturbahnhof auf Dietrich Schubert halten durfte. Anlass war die Verleihung des Preises für Zivilcourage, Solidarität und Toleranz der Jülicher Gesellschaft gegen das Vergessen und für die Toleranz e.V., die sich um eine lebendige Erinnerungskultur bemüht.

- …

Lieber Dietrich, liebe Katharina,

sehr geehrtes Komitee der Jülicher Gesellschaft,

meine werten Damen und Herren,

wo beginnen, wenn man letztendlich auf die ganz großen Dinge der Wirkung, die einem Künstler, seinem Werk, aber auch Film als Medium gerne zugeschrieben werden, hinauswill und soll. Dazu habe ich mir in den letzten Wochen einige Gedanken gemacht. Am besten ganz auf den Anfang zurück, vor Wirkung und Erwartung von Wirkung, zu den kleinen Dingen, im großen Ganzen betrachtet unwesentlichen Erinnerungen. Weiterlesen “Wacher Ästhet des Dokumentarfilms – Eine Laudatio auf Dietrich Schubert” »

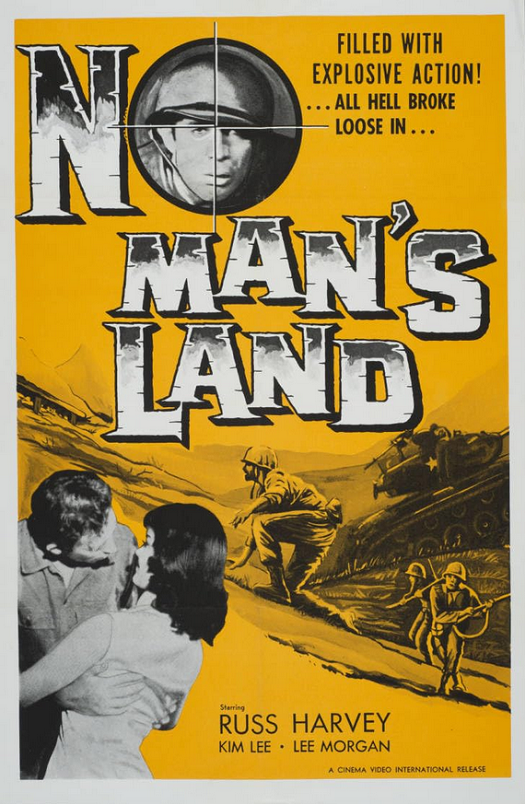

Versunkene Perlen aus dem Eskalierende-Träume-Archiv #01: No Man’s Land (1964)

Es ist wahrlich verlockend leicht, diesen offensichtlichst im extremen Maße kostengünstig (oder kosteneffizient, wie ich meinen möchte) zusammengeklöppelten Koreakriegsreißer als das zu verlachen, was er ist. Eine extensive Sammlung sich teils auch noch frech wiederholenden Archivmaterials von echten Kampfhandlungen, das sich mit sicherlich 75 Prozent der Gesamtlaufzeit um eine narrativ dürftigst herausgearbeitete Handlung und minimalistische Heldenreise geradewegs in die filmische Ausflucht erstreckt. Dies würde allerdings schnöde verkennen, dass er sich selbst am allerwenigsten dafür interessiert, was ist, und lieber in dem verharrt, was hätte sein können. Früh wird deutlich, dass vielerorts keinerlei Raumbegrenzungen existieren und andere gleichzeitig von größter Bedeutung sind. Weiterlesen “Versunkene Perlen aus dem Eskalierende-Träume-Archiv #01: No Man’s Land (1964)” »

Zeitnah gesehen: Amrum (2025)

Gemeinhin pflegt man heute nicht mehr über den Tod des Führers zu weinen. Und dennoch geht er einem in Stellvertretung ganz nah zu Herzen, wenn man Zeuge wird, wie er sich hier über die Ohren in die Mimik der Menschen schleicht. Der kleine Nanning (Jasper Billerbeck) ist gerade zum Brunnen gegangen, als der Propagandasender im Haus die Nachricht vom furchtlosen Heldentod in Berlin berichtet und rasch von den markerschütternden Verzweiflungsschreien seiner Mutter überlagert wird. Eine ganze Weile lang interessiert sich die Kamera nur für sein Gesicht, auch die filmhandwerkliche Welt dreht sich nicht mehr. Starre Augen und Lippen lassen uns in die Seele sehn – hier bricht das einzige Universum zusammen, das man versteht, in dem man sich zu orientieren gelernt hat. Weiterlesen “Zeitnah gesehen: Amrum (2025)” »

„Weiter Weg, was?“ – Erinnerungen an Bernhard Marsch (1962 – 2025)

©Albrecht Fuchs

Es gibt eine Anekdote, die ich in der etwas über einen Dekade, die Bernhard Marsch den cinephilen Teil meiner Existenz durchaus sehr entscheidend mitprägte, nun wirklich jedem, der sie nicht hören wollte, immer und immer wieder vorgekaut habe. Vermutlich, weil ich früh den Symbolwert dieses ausgemachten Blödsinns spürte, sie ohne lange Episteln reich an distanzloser Schwärmerei viel preisgab über das, was den Filmclub 813 insbesondere als Ort zwischenmenschlichen Erlebens auszeichnet. Sie verweist ganz zurück auf den Anfang unserer Beziehung zueinander, somit gleichzeitig auf den Beginn meiner cinephilen Sozialisierung. Weiterlesen “„Weiter Weg, was?“ – Erinnerungen an Bernhard Marsch (1962 – 2025)” »

Wunder gibt es immer wieder: Über Brigitte Horney, Kurt Waitzmann und Teddy Naumann in Alfred Vohrers „Neues vom Hexer“ (1965)

„Neues vom Hexer“, neben Harald Reinls in seiner wundervollen Heimatfilmseligkeit im Grunde viel besser zu dieser Zäsur passendem „Der unheimliche Mönch“ der zweite Film des abschließenden Wallace-Doppelschlags der ersten, der argloseren Hälfte der 60er Jahre, markiert in gleich zweifacher Hinsicht sowohl ein Ende als auch einen Neuanfang. Für die langlebigste Filmreihe der alten Bundesrepublik, jedoch ebenso für Alfred Vohrer, ihren vielbeschäftigsten Regisseur. Waren die Filme ab 1962, beginnend mit Vohrers großem Kassenschlager „Das Gasthaus an der Themse“, bereits graduell weniger vorlagengetreu geworden, ist dieser der erste, dessen Drehbuch sich in Gänze von den Situationen, Grundkonflikten sowie Figurenkonstellationen eines Wallace-Romans löst und stattdessen schlicht seinen Titel von dem der deutschen Übertragung der Kurzgeschichtensammlung „Again the Ringer“ (1929) borgt. Vohrer hingegen, seit seinem Einstand mit dem modernen deutschen Horrorklassiker „Die toten Augen von London“ (1961) stilistisch prägender Impulsgeber der Reihe, wurde mit dem Serienausstand des stets zuverlässigen Regiehandwerkers Franz Josef Gottlieb und des dem ernsthaften make believe amerikanischer Vorbilder ungleich stärker verpflichteten Harald Reinl im vorherigen beziehungsweise selben Jahr über weitere Jahre hinweg beinahe alleinig federführender Auteur. Zwischen 1966 und 1969 hatte allein die britische Ko-Produktion „Das Geheimnis der weißen Nonne“ (1966), einer unter sagenhaften acht Filmen innerhalb dieses neuerlichen Ausstoßhöhepunktes also, einen anderen Regisseur. Weiterlesen “Wunder gibt es immer wieder: Über Brigitte Horney, Kurt Waitzmann und Teddy Naumann in Alfred Vohrers „Neues vom Hexer“ (1965)” »

Die Köpfe dreimal drehen, bitte! – Sapphire (1959)

Wie Menschen ganz wortwörtlich auf Gesagtes blicken, das sagt gemeinhin mehr über sie aus, als das, was nach gedanklicher Verdauung aller Affekte und Impulse aus ihnen selbst hervortönt. Zwei Polizisten, zuvor nur kurz ein wenig gegensätzlich in ihrer Haltung zur Rassenfrage skizziert, kommen auf der Suche nach dem Mörder einer als weiß durchgehenden jungen Musikstudentin in eine schwarze Jazzbar und werden vom gleichsam schwarzen Betreiber eine auf energetisch Tanzende hingewiesen. „That’s a lily skin. You’re chick was a lily skin, wasn’t she?“, meint er; auch sie kann und wird ohne Widerspruch als Weiße gelesen. Zum Glück kennt der lebenskluge Beobachter einen simplen Trick, der jede Verwirrung ohne Zweifel ausräumt: Dem Rhythmus der Bongos könne keine schwarze Frau widerstehen. Diese intensivieren sich prompt auf der Tonspur, eine Totale, Nigel Patricks in progressiver Weltlichkeit abgesicherter Superintendent lässt die Lektion in Rassenkunde an sich abperlen, wendet den Kopf mit verhalten amüsiertem Lächeln vom Gesprächspartner ab, hin zu seinem Begleiter und dem Publikum. (Ein Zeichen – hier sind wir wohl gefragt.) Sein Kollege hingegen dreht leicht versetzt den Kopf in hin zur Theke, wo eine junge Dame sitzt. Zoom auf deren Beine. Ein Übergang, wir befinden uns nun in seinem Kopf, finden seine Wahrheiten bestätigt vor. Sogleich bleibt der bleibt das subjektivierte Kameraauge an den im Takt wippenden Füßen dieser weiteren Frau von ambivalentem Hautton hängen. Pulsierend spitzt sich das Crescendo zu, der mit Nahaufnahmen des hier Schauenden unterfütterte Blick schwenkt entlang der ekstatisch tanzenden Körper im Club – wie kann es da einen Zweifel geben? Weiterlesen “Die Köpfe dreimal drehen, bitte! – Sapphire (1959)” »

RSS-Feeds

Letzte Kommentare

- bei Mit Cage auf der Couch

- bei Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- bei Schulterblick ins Ungewisse – Occhiali neri (2022)

- bei Mit Cage auf der Couch

- bei Immer nur dabei gewesen – Roger Fritz: Boulevard der Eitelkeiten (2022)

- bei Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- bei Listen 2019 (+2018)

- bei Die bezaubernde Elegie des Niederganges – Byleth (Il demone dell’incesto) (1972)

- bei Träume überm Schimmer der Kanäle – Terminator II (1989)

- bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Somatische Verdichtungen im Außerweltlichen – Los ojos del doctor Orloff (1978)

- bei Directed by Robert Hampton #5:

Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965) - bei Fugen aus verbogenen Pfeifen – Marquis de Sade’s Justine (1969)

- bei Betten, die die Welt bedeuten – Weiße Haut auf schwarzen Schenkeln (1976)

Kategorien

- Aktuelles Kino (139)

- Ältere Texte (354)

- Blog (650)

- Blogautoren (659)

- Admin (1)

- Alexander P. (32)

- Alexander Schmidt (29)

- André Malberg (126)

- Andreas (77)

- Anika Obermann (4)

- Benjamin (7)

- Christian (6)

- Christian Moises (11)

- Christoph (84)

- Das Hofbauer-Kommando (83)

- Die Redaktion (15)

- Gary Vanisian (7)

- Marian (7)

- Robert (13)

- Sano (207)

- Scott (4)

- Sebastian Schwittay (2)

- Sven Safarow (46)

- Deutsche Lieblingsfilme (79)

- Deutschland im Film (11)

- Essays (130)

- Festivals (132)

- Filmbesprechungen (295)

- Filmbücher (15)

- Filmschaffende (156)

- Filmtheorie (32)

- Hinweise (206)

- In eigener Sache (51)

- Interviews (16)

- Listen (55)

- Midnight Confessions (14)

- Ohne Kategorie (1)

- other languages (27)

- Trägermedien (26)

- Trailerberichte (9)

- Verschiedenes (40)

- Zeitnah gesehen (26)

- Zitate (35)

Themen

empfohlenes Lesen und Sehen

- For an imperfect cinema – verfasst von Julio García Espinosa, übersetzt von Julianne Burton [Englisch]

- Fuck the Digital World! – Wayward-Cloud-Blog zitiert Dominik Graf und James Gray zu Filmmaterial, Digital, Schauspieler und Action

- http://hardsensations.com/2013/08/filmtagebuch-einer-13-jahrigen-91/

- Ignatiy Vishnevetsky zum 50. Geburtstag von Jean-Claude Van Damme [Englisch]

- Interview mit dem deutschen Kultfilmer Lothar Lambert

- Jay Weissberg berichtet über die 22. Ausgabe des Pordenone Stummfilmfestivals [Englisch]

- Just Another Film Buff schreibt über die Filme von Anand Patwardhan [Englisch]

- Lars Nilsen erinnert sich an Jess Franco und Lina Romay [Englisch]

- Lukas Foerster über Sylvie (1973) von Klaus Lemke

- Maria X über "L'iguana dalla lingua di fuoco" von Riccardo Freda

- Max Goldberg spricht mit Elliot Lavine über Film Noir [Englisch]

- Maximilian Linz schreibt über das Filmförderland Deutschland

- Michael Goddard über "The Polish New Wave" [Englisch]

- Michael Goddard über Raúl Ruiz' neo-barocke Filmästhetik

- Michael Idov über Ilya Khrzhanovskys aktuelles Filmprojekt "Dau" [Englisch]

- Neil Sinyard über William Wylers "The Liberation of L.B. Jones [Englisch]

- Nicolas Winding Refn über seine Faszination mit Andy Milligan [Englisch]

- Oliver Nöding zu "Bullitt" (1968) von Peter Yates

- Paolo Cherchi Usai zu David Wark Griffith

- Rainer Knepperges über Marran Gosov

- Rainer Knepperges über Viktor Tourjanskys "Vom Teufel gejagt" (1950)

- Rudolf Thome schreibt über Hong Sang-soo

- Sascha Westphal über "Harlan – Im Schatten von Jud Süss"

- Sieben Berge macht sich Gedanken zu Rudolf Thomes "Berlin Chamissoplatz" (1980)

- Silvia Szymanski über DO ME EVIL (1975) von Toby Ross

- Tom Mes interviewt Kazushi Watanabe [Englisch]

- Über den Filmemacher Michael Rogge [Englisch]