Was habe ich mich auf den Film gefreut. Ein Actionfeuerwerk, ein rauschhaftes Schnittgewitter ohne Sinn und Verstand, einen digitalen Bilderbogen hatte ich mir vor der Sichtung versprochen. Und die zahlreichen negativen Stimmen aus meinem Bekanntenkreis schienen meine Vermutungen in dieser Hinsicht zu bestätigen. Doch dann kam alles etwas anders.

Man of Steel ist meine erste Begegnung mit Zack Snyders filmischem Universum. Damals als Dawn of the Dead und 300 erschienen sind, hat Snyder mich nicht interessiert, und sein Ruf in cinephilen Zirkeln war auch ziemlich schlecht. Ein Emporkömmling, einer dieser jungen Michael Bay-Epigonen, entsprungen der MTV Generation mit ADHS und keinem aktiven Interesse an Filmgeschichte. So in etwa hatte ich das zunächst, eher negativ konnotiert, abgespeichert. Nachdem einige meiner Freunde und Bekannten dann aber erstaunlicherweise auch ein paar positive Worte für seine Watchmen-Verfilmung übrig hatten, legte sich der einhellig negative Ton ein wenig, und der Mantel des Fanboy-Regisseurs schien von Snyder langsam abzufallen. Die Ausschnitte, die ich aus seinen Filmen danach ab und an zu sehen bekam, weckten jedenfalls meine Lust auf das visuelle Spektakel welches sie zumindest in Aussicht zu stellen schienen. Das waren natürlich alles Beobachtungen aus der Ferne, wie das so ist, wenn man über viele Filme liest und hört, weil man sie unmöglich alle sehen kann, und sich die Gedanken und Eindrücke verselbstständigen. Weiterlesen “Ein paar Gedanken zu Zack Snyders neuer Superman-Verfilmung” »

Sano: Die ursprüngliche Idee, die wir beide zunächst hatten, war ja ausgehend von der sogenannten „Cinema Trilogy“, also den 3 Realfilmen „The Red Spectacles“ (Jigoku no banken: akai megane / 1987), „Stray Dog“ (Jigoku no banken: kerubersu / 1991), und Talking Head (1992), über sein gesamtes Werk – beziehungsweise das, was wir bisher von ihm kennen – und seine Idee von Kino, sowie unsere Faszination für seine Filme, zu schreiben. „Red Spectacles“ haben wir jetzt gemeinsam zum zweiten mal gesehen, und ich glaube, wir haben jetzt auch einen besseren Einstiegspunkt gefunden. Beim ersten Sehen war ich persönlich im Grunde noch etwas überfordert. Von dem Film, von seiner Ästhetik – von einem Filmentwurf, der für mich noch einmal anders war, als alles bis dahin von Oshii gekannte. Um mal zunächst etwas Inventur zu führen: Bei mir waren und sind das außer „Red Spectacles“ noch „Dallos“ (Darosu / 1983), „Angel’s Egg“ (Tenshi no tamago / 1985), „Patlabor: The Movie“ (Kidô keisatsu patorebâ: Gekijô-ban / 1989), „Ghost in the Shell“ (Kôkaku kidôtai / 1995), Avalon (2001), „Innocence“ (Inosensu / 2004) und „The Sky Crawlers“ (Sukai kurora / 2008).

Das sind fast nur Animes, und es wird ja allgemein auch oft vergessen, dass Oshii nicht nur Animationsfilmer ist, sondern inzwischen auch eine große Anzahl von Realfilmen inszeniert hat. Wobei bei ihm diese Klassifikation aber sowieso etwas hinfällig ist – dazu jedoch lieber später mehr. Jedenfalls hat mich „Red Spectacles“ bei der ersten Sichtung sehr überrascht, um nicht zu sagen überrumpelt, da ich trotz davor bereits gesehener Ausschnitte aus dem Film, einfach nicht mit etwas derartigem gerechnet hatte. Ein scheinbar in alle Richtungen ausbrechendes Filmmonstrum das gängige Konventionen mit Füßen tritt. Für mich war es sicherlich eines meiner verstörendsten Filmerlebnisse überhaupt, denn so wirklich fiel mir kein historisches Vorbild innerhalb der Filmgeschichte ein. Ein Unikum, ein Präzedenzfall, sozusagen eine neuartige Filmkonzeption. Das klingt angesichts der 80er und dem endgültigen Durchbruch der Postmoderne im Kino in diesem für mich ungeheuer innovativen Filmjahrzehnt vielleicht arg übertrieben, trifft meine Empfindungen während der ersten Begegnung mit „Red Spectacles“ aber ziemlich genau. Beim zweiten Sehen wurde für mich dann vieles klarer, und der ganze Film ist inzwischen nicht nur in seinen Grundzügen nachvollziehbar geworden. Dennoch schien mir auch jetzt noch ein Attribut wie absurd immer noch zu ausdruckslos um den Film zu beschreiben. Bizarr wäre vielleicht der treffendere Ausdruck.

Alex: Ja, bizarr charakterisiert die Grundstimmung des Films recht präzise. Mir ging es nach unserer ersten Sichtung vor fast einem Jahr ganz ähnlich, dass ich nämlich einfach etwas überfordert, ja geradezu geplättet von „Red Spectacles“ war, vielleicht auch weil es sich hier trotz vieler ruhiger Momente und obwohl es ja in fast allen anderen Oshii-Filmen auch schnelle Action-Szenen gibt, um Oshiis frenetischstes oder besser fiebrigstes Werk handelt. Das natürlich im Vergleich zu den anderen Werken, die ich kenne, welche da sind: „Angel’s Egg“ (Tenshi no tamago / 1985), die Patlabor–Serie (Kidô keisatsu patorebâ / 88), „Patlabor: The Movie“ (Kidô keisatsu patorebâ: Gekijô-ban / 1989), „Patlabor 2: The Movie“ (Kidô keisatsu patorebâ: The Movie 2 / 1993), „Ghost in the Shell“ (Kôkaku kidôtai / 1995), Avalon (2001), „Innocence“ (Inosensu / 2004), „Open Your Mind“ (Mezame no hakobune / 2005) und „The Sky Crawlers“ (Sukai kurora / 2008), also im Wesentlichen die gleichen Werke wie du.

Dass die „Cinema Trilogy“, von der wir ja als Basis ausgehen, so verhältnismäßig unbekannt ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, da ich mich erinnere, irgendwo gelesen zu haben, dass Oshii die Kerberos-Saga als sein wichtigstes Werk betrachtet. Und diese ist den meisten euopäischen Zuschauern wahrscheinlich eher aus „Jin-Roh“ (Jin-Rô / 1998) bekannt, einem Anime zu dem Oshii ja bekanntlich das Drehbuch geschrieben, bei dem er aber nicht selbst Regie geführt hat. Aber ganz unabhängig davon, welche Stellung der Regisseur seiner „Cinema Trilogy“ nun einräumt, waren wir uns ja beide einig, dass „Red Spectacles“ sicherlich ein sehr persönlicher Film Oshiis ist. Er arbeitet ja hier mit einer ganz hermetischen, privaten Symbolsprache, wie schon in „Angel’s Egg“. Aber wo dort noch die christliche Ikonographie als Referenzfolie vorlag, löst er sich in „Red Spectacles“ fast ganz davon, nur die Fische im Pissoir erinnern dumpf an den nunmehr abgelegten Erlöser.

Vielleicht sollte man hier für Oshii-Unkundige anfügen, dass der Regisseur in „Angel’s Egg“ seinen Verlust des katholischen Glaubens, zugleich aber eine Hinwendung zu einer neuartigen Form der Spiritualiät in kryptischen Bildern von unheimlicher Schönheit umgesetzt hat. Das scheint mir als Hintergrund doch sehr hilfreich für das Verständnis von „Red Spectacles“, der im Grunde da ansetzt, wo „Angel’s Egg“ aufhört, nämlich, mal salopp gesagt, bei der Frage, was zur Hölle die Realität ist, wenn es keinen Himmel gibt. Weiterlesen “Das Kino des Mamoru Oshii – Teil 1: The Red Spectacles (1987)” »

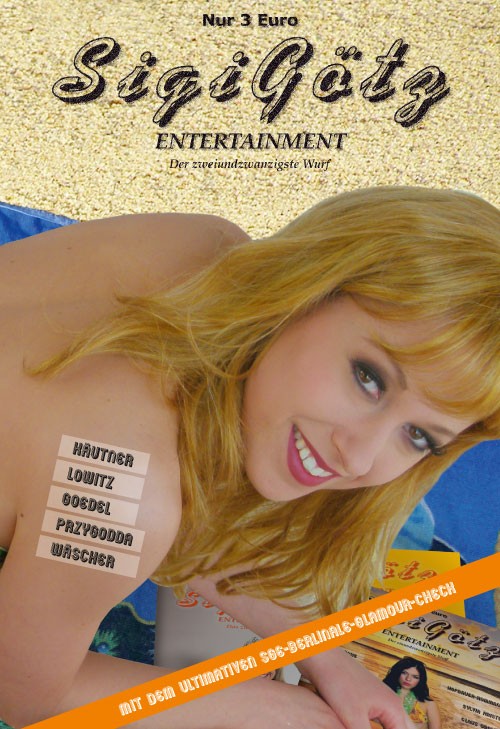

Mit der vor wenigen Tagen erschienenen und hier beziehbaren Ausgabe Nr. 22, dem sogenannten „zweiundzwanzigsten Wurf“, erzielt das essentielle und glamouröse Filmkultur-Magazin SigiGötz-Entertainment auf einen Streich folgende von SGE vermeldete Treffer: „Christoph Huber schreibt über zwei vergessene TV-Adaptionen von Helmut Käutner (worin sein Heimatort, das „austriakische Nowheresville“ Attnang-Puchheim zur Sprache kommt); Ulrich Mannes unterhält sich mit Peter Goedel über dessen neueste Projekte und über den verstorbenen Schnitttmeister Peter Przygodda; Stefan Ertl pickt sich die 17 besten Folgen der Krimiserie DER ALTE (mit Siegfried Lowitz) heraus; Sepp Knarrengeier deutet den „Vollmond der Verachtung“ in der „Filmkritik“. Und sonst? Ein Berlinale-Glamour-Check von Viktor Rotthaler, ein Glamour-Spezial über Hansrudi Wäscher sowie ein paar brisante Medien-Tips.“ Besondere Freude beim Stöbern bereiten außerdem natürlich die traditionellen Jahres- und Entdeckungslisten für den Jahrgang 2012, bei denen erstmals auch das Hofbauer-Kommando vertreten ist. Die SGE-Top-Ten 2012 liefert dabei gewissermaßen einen exklusiven Spoiler auf die HK-Jahresliste, deren Online-Erscheinung bis zum heutigen Tage auf sich warten lässt. Die für eine ET-Veröffentlichung im Januar konzipierte Liste feiert ihre Erstveröffentlichung (wenn auch mit zwei Filmen weniger und ohne die traditionellen ausführlichen Kommentare) nun also in einem Print-Magazin im Mai, damit haben wir uns selbst übertroffen…

Einige Festivalhinweise aus dem Off-Kino-Bereich außerdem an dieser Stelle: Bereits in wenigen Stunden beginnt das diesmal nicht in Bochum, sondern im Filmhauskino Köln stattfindende 15. Besonders wertlos-Festival des deutschen psychotronischen Films mit hochgradig HK-relevanten Filmen wie TEUFELSCAMP DER VERLORENEN FRAUEN, RANDALE, DAS GESICHT IM DUNKELN, BLUTIGER FREITAG, WORÜBER MAN NICHT SPRICHT oder dem wunderbar verkommenen DIE JUNGEN AUSREISSERINNEN. Sowie Rolf Thieles VENUSBERG, der es vielleicht sogar schon bald zu einem HK-Kongress schaffen wird.

In München wiederum wird Peter Kubelka am Donnerstag, 16.5.2013, um 19 Uhr im Filmmuseum bei der „Halbzeit“ des Underdox-Festivals für Experimental- und Dokumentarfilme eine Lecture halten, den größten Teils seines filmischen Werks zeigen (eine sehr seltene Gelegenheit, denn die Filme sollen auf seinen Wunsch nur vom ursprünglichen Medienträger gezeigt werden und existieren deshalb jenseits des Kinosaals nur in äußerst dürftigen überspielten Versionen) und dabei in einem mitreißenden Plädoyer veranschaulichen, warum für ihn der photochemische Film ein lebenswichtig-elementarer Bestandteil des Kino ist, der in seiner einzigartigen Funktionsweise durch digitale Medien keinesfalls ersetzt werden kann, aber aus ökonomischen und politischen Gründen akut vom Aussterben bedroht ist.

Besonders freuen wir uns auf drei Veranstaltungen im Nürnberger KommKino – dort sind am kommenden Wochenende (10.-12.5.2013) im Rahmen des Retro-Festivals „B-Film Basterds“ (wir berichteten bereits) zahlreiche klassische „Bahnhofskino“-Filme in echten Filmkopien zu sehen und der Geheimnisvolle Filmclub Buio Omega aus Gelsenkirchen zu Gast. Eine Woche später ist von 18.-20.5. eine Wenzel-Storch-Werkschau in Anwesenheit des Regisseurs zu sehen. Und Anfang Juni bringt von 6.-9.6. das niederländische BUT-Filmfest aktuelle Produktionen aus dem „B-Movie, Underground & Trash“-Bereich in die Frankenmetropole (darunter echte Perlen wie den japanischen Coming-of-Age-Zombiefilm SCHOOLGIRL APOCALYPSE), während die deutschen Regisseure Jörg Buttgereit und Marian Dora zu Gast sind, und aus Spanien Produzent Ferran Herranz und der langjährige Franco-Hauptdarsteller Antonio Mayans eingeflogen werden, um in deutscher Premiere die letzten drei Filme des kürzlich verstorbenen HK-Säulenheiligen Jess Franco zu präsentieren (wir äußerten bereits letztes Jahr unsere Vorfreude auf diese Werke). Und Münchner dürfen sich darüber freuen, dass die Spanier am nächsten Tag ins Werkstattkino weiterreisen werden, um dort am Sonntag, 9.6., abends AL PEREIRA VS. THE ALLIGATOR LADIES vorzustellen. Ebenso wie im KommKino wird es auch dort sicherlich eine Hommage mit ausgewählten Franco-Klassikern geben. Und Ende Juni wird voraussichtlich auch Dominik Graf im Werkstattkino sein, wo eine Auswahl seiner Filme sowie eine „Carte Blanche“ geplant sind.

Viele tolle Veranstaltungen also in nächster Zeit – eine besonders schöne Reihe einer Kinemathek sollte aber noch erwähnt werden: „The Real Eighties“ im Filmmuseum Wien, eine großartige Auswahl von US-Filmen aus den 80ern, komplett auf 35mm (auch bei musealen Veranstaltungen bekanntlich keine Selbstverständlichkeit mehr, aber auf die Wiener ist hier bislang Verlass). Allzu gerne wären wir auch dort, aber man kann nicht alles haben. Wer in der Nähe weilt oder im Mai/Juni in Wien ist, sollte sich das nicht entgehen lassen.

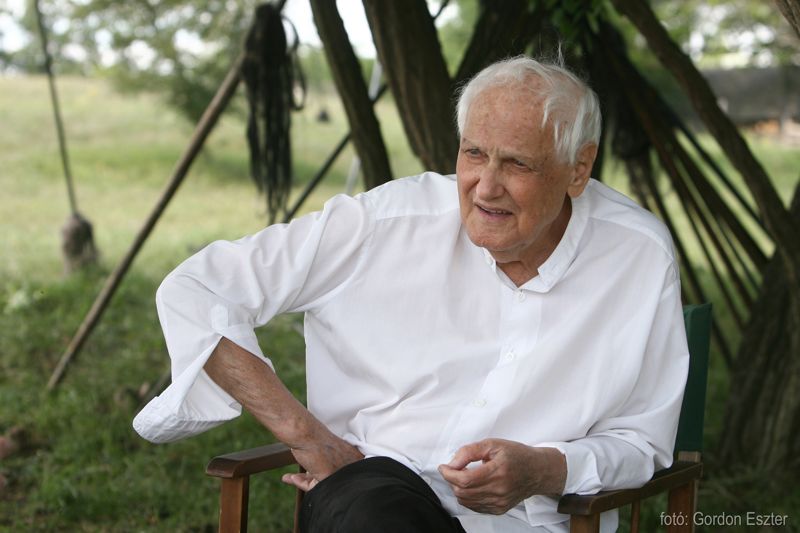

Jancsó beim Skype-Gespräch im Festivalzentrum des goEast Weiterlesen “goEast 2013 – Annäherung an Miklós Jancsó” »

Miklós Jancsó, 2009

Einer der Höhepunkte für den filmhistorisch interessierten Besucher der diesjährigen Ausgabe des goEast-Festivals, das heute Abend in Wiesbaden feierlich eröffnet wird, ist sicherlich das Symposium, welches sich unter dem Titel BRIGHT BLACK FRAMES – DER NEUE JUGOSLAWISCHE FILM ZWISCHEN SUBVERSION UND KRITIK der sogenannten „Schwarzen Welle“ widmet. Zeitlich eingegrenzt durch die Jahre 1963 und 1973 feiert jenes „Goldene Zeitalter“ des jugoslawischen Films somit dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Doch anstatt, wie es auf der Website des Festivals zu lesen steht, „mit wehmütigem Blick die Pracht des sozialistischen Kinos wieder zu beleben, möchte das Symposium vielmehr die politisch-ästhetischen Besonderheiten dieser sehr heterogenen Filmszene nachzeichnen und das spezifisch ‚Schwarze‘ in der Schwarzen Welle erkunden. […] Das Symposium führt ZeitzeugInnen und WissenschaftlerInnen zusammen, erkundet sowohl die Entstehungsgeschichte als auch persönliche Erinnerungsräume und präsentiert Filmklassiker sowie Neuentdeckungen der jugoslawischen Schwarzen Welle“. Da meine Kenntnisse dieser überaus spannenden Periode des jugoslawischen Kinos leider eher begrenzt sind, möchte ich es hier jedoch bei einem Verweis auf das genaue Programm bewenden lassen und stattdessen mein Augenmerk etwas näher auf einen weiteren Höhepunkt des Festivals richten, sprich: die Hommage, die dieses Jahr dem ungarischen Regisseur Miklós Jancsó gewidmet ist. Weiterlesen “Ecce homo oder Der nackte, tanzende Mensch – </br>Hommage an Miklós Jancsó bei goEast 2013” »

April 10, 2013 | Veröffentlicht in

Aktuelles Kino,

Ältere Texte,

Blog,

Blogautoren,

Christian Moises,

Essays,

Festivals,

Filmbesprechungen,

Filmschaffende,

Hinweise |

2 Comments

SANO: Was mich bei der Sichtung von I LUNGHI CAPELLI DELLA MORTE zunächst am meisten erstaunt hat, war die Tatsache, dass ich bereits nach den ersten Klängen der Vorspannmusik vom Film eingenommen war, und ich bereits nach wenigen Bildern und Einstellungen wusste, dass das ein Lieblingsfilm von mir werden würde. Normalerweise dauert sowas ja ein bisschen, irgendwann im Laufe des Films merkt man wie gut er ist, wie sehr er einem wirklich gefällt. Hier war für mich am Anfang schon alles klar, alles gelaufen, egal was da noch kommen mochte.

CHRISTOPH: Ja, schon wenn die breite Frakturschrift im Vorspanntitel im schwarzweiß flackernden Fackellicht Schatten auf eine grobsteinerne Gewölbewand wirft, zu Carlo Rustichellis düsterem Melodram auf der Tonspur – das mich übrigens trotz seines charakteristisch europäischen Stils oft an klassische amerikanische Musiken wie zum Beispiel von Max Steiner erinnert hat – dann wählt der Film vom ersten Bild an sofort Bilder und Klänge von solcher Prägnanz und assoziativen Stärke, dass man sich dem kaum entziehen kann. Man befindet sich mit einem Schlag in der Kunst- bzw. Märchenwelt des Films, akzeptiert sie augenblicklich.

S: Das dies so intensiv wahrgenommen werden kann, liegt meiner Meinung nach daran, dass es für mich hier nicht um die Handlung, ihre Motivation, oder die Charakterisierung der Figuren geht. Was zählt, ist einzig und allein die Atmosphäre des Films. Und das wird von Anfang an deutlich gemacht.

C: Bezeichnend ist in dieser Hinsicht ja schon die Exposition. Nach einer Schrifttafel* die nichts weiter besagt als das im 15. Jahrhundert Grausamkeit und Aberglaube dunkle Schatten auf die Menschheit werfen, werden wir sofort mitten ins Geschehen geworfen und befinden uns ohne vorherige Einführung oder Erklärung mitten in dem Tumult um die Verbrennung der als Hexe veruteilten Mutter von Barbara Steeles Charakter. Mehr Information brauchen wir nicht, bekommen wir nicht: Finsteres Mittelalter, Aberglaube – das muss reichen. Darin unterscheidet sich der Film auch von Mario Bavas getragenerem, dramaturgisch klassischerem DIE STUNDE, WENN DRACULA KOMMT, an dessen Erfolg sich Margheritis Film sicherlich hängen sollte, von dem er sich aber, abgesehen von einigen Plot-Elementen und Barbara Steele, in jeder Hinsicht unterscheidet. Weiterlesen “Auch für mich war dieser Film wie eine Erfüllung… </br>Ein Dialog zu I lunghi capelli della morte (1964)” »

Es ist schon seltsam: ich sehe so viele Filme, die mich beeindrucken, begeistern, vor denen ich am liebsten in die Knie gehen würde, alte wie neue, im Kino und zu Hause und meist fällt es mir unglaublich schwer darüber zu schreiben, mir fehlen die Worte oder alles was mir dazu einfällt klingt abgenutzt und unoriginell, voller Klischees oder ist anderswo schon besser gesagt worden. Oder ich finde den Film wirklich groß, aber kurz nach der Sichtung denke ich schon gar nicht mehr daran, denn der Film hat alles schon sagt, ich habe alles schon während des Films gefühlt und gedacht. Und dann kommt ab und an ein Film, der nicht mal „besser“ sein muss als andere Filme, aber zu dem mir sofort Worte kommen, wie ein nicht enden wollender Strom, ein Film, der meine Denkmaschinerie in Gang setzt, die dann auch erstmal nicht mehr zur Ruhe kommt, fast wie bei Wagners „ewigen Melodien“ oder so und diese Denkmaschinerie bewegt sich zudem auch dauernd vom Film weg, dann aber wieder auf ihn zu und umkreist ihn derart. Ein Film der so etwas bei mir in Gang gesetzt hat war UPSTREAM COLOR oder vielleicht habe ich ihn einfach gerade in einem der wenigen Zeitfenster gesehen, in denen mein Hirn bereit ist für diese Art von Denkkaskaden und was ich hier schreibe ist jedenfalls keine Kritik dieses Films sondern allenfalls ein Erfahrungsbericht. Es geht in diesem Text also mehr um mich oder eher das was in mir vorging während ich UPSTREAM COLOR sah und nachdem ich aus dem Kino kam, was mir durch den Kopf ging, während ich nach Hause fuhr und auch im Bett vorm Einschlafen lange nicht abreißen wollte, der gute alte Bewusstseinsstrom eben, passend zum Titel: stromaufwärts Farbe! – stromabwärts Gedanke, fließfloss fuhrbay an Ev‘ und Adams… Weiterlesen “Upstream Color (2013) – Von Maden und Menschen” »

MONSTER MACHEN MOBIL, das Retro-Filmfestival für Science-Fiction-, Horror-, Fantasy-, Monster- und Gruselfilme diverser Art, von Klassikern bis zu abseitigen Entdeckungen, von atmosphärischen Schockern bis zu deliranten Trash-Granaten, geht in die 4. Runde und präsentiert von Freitag 19.4. bis Sonntag 21.4.2013 im Metropolis-Kino Hamburg wieder insgesamt neun Genre-Perlen und -Kuriositäten aus den 50er bis 80er Jahren, allesamt als rare 35mm-Archivkopien und als besonderes Schmankerl mit etwa fünf originalen alten Kinotrailern im Vorprogramm jedes (!) Films. Wir sind große Anhänger dieses Festivalkonzepts, das gerade in seinem Blick zurück einen erfrischenden Gegenentwurf bietet zum Aktualitätswahn anderer Genrefestivals, der etwa beim Fantasy Filmfest schon seit vielen Jahren zur Abschaffung der Retrospektive führte. „Monster Machen Mobil“ schließt hier zumindest in Hamburg eine schmerzliche Lücke im kinokulturellen Geschehen – und die Erfolgsgeschichte des Festivals, das von Jahr zu Jahr mehr Zuschauer aus ganz Deutschland anlockt (2012 waren auch einige Eskalierende Träumer endlich erstmals dort und werden auch 2013 die weite Anfahrt nicht scheuen), demonstriert erfreulicherweise auch, dass ähnlich wie beim Geheimnisvollen Filmclub Buio Omega in Gelsenkirchen solche Bemühungen durchaus von großem Zuschauerzuspruch belohnt sein können. Und gerade das geballte Programm in kompaktem Zeitraum macht das Ganze auch für Anreisende attraktiv. Daher weisen wir wie in den Vorjahren gerne erneut ausführlich auf dieses lohnens- und unterstützenswerte Festival hin. Die nachfolgenden Texte und Bilder stammen komplett von den Webseiten der darin genannten Veranstalter, die dieses Festival unter hohem persönlichem Einsatz und ohne kommerzielle Interessen durchführen (entsprechend günstig lagen in den letzten Jahren die Preise für Einzeltickets bei 6 Euro und für die Dauerkarte bei 40 Euro). Die nachfolgende „Werbeschaltung“ ist von allen Seiten also lediglich der Begeisterung für die gute Sache geschuldet, die da heißt, marginalisierte und vom Aussterben bedrohte Segmente der Kinokultur wieder sichtbar und lebendig zu machen:

Weiterlesen “4. Hamburger SciFi-Horror-Festival im April 2013” »