Einige bleiben stehen, die andern gehen, bewegen sich über einsam zurückgelassene Blicke hinweg von ihnen fort – diesen traurigen wie profanen Vorgang des Zwischenmenschlichen würde Til Schweigers großgestig, im Kleinen jedoch letztlich subtil betitelter “Die Rettung der uns bekannten Welt” regelrecht zelebrieren, wenn er ihn nicht als so grausam, wahrlich welterschütternd empfände. Die Kunst des Hinterherstarrens auf verlorenem Posten, die Wehmut im Gegenschnitt; manchmal im Fortgang, manchmal gefroren, stets besonders im eigenen Kopfe: die geliebten, aber ob der überhandnehmenden Seltsamkeiten entfremdeten Halbgeschwister, die tote Frau als Rat stiftende Apparition, das durch allerhand externe Partymanöver belebte Grab der Mutter. Die das Leben des manisch-depressiven Paul (Emilio Sakraya), seines überforderten Vaters (Til Schweiger) sowie der zwei jüngeren Geschwister einschneidenden Beziehungseckpfeiler sind visuell rascher etabliert, als die Worte aus irgendwem hervorbrechen. Weiterlesen “Wehmut im Gegenschnitt – Die Rettung der uns bekannten Welt (2021)” »

„Halloween Kills“, der immerhin schon zwölfte Teil der langlebigen Reihe um den lahmbeinigen Bürgerschreck Michael Myers, zweite Fortsatz eines zweiten Reboots und Mittelteil einer neuen Trilogie beginnt, wie in Zukunft idealerweise jedes Franchise seine bloß vordergründig endenden Bahnen ziehen sollte. Als Fußreise, als Fahrt aufnehmende Geisterbahnfahrt durch den Ort, an dem alles anfing und zahllose Male wiederbegann, kommentiert von Figuren, die ursprünglich nie dort waren. Als Remix. Zwei weitere Verkettungen nach wie neben dem Rückblick und schon befindet man sich mittendrin in zweifacher, dreifacher, mannigfacher Hinsicht – ungefragt tief ins filmische Universum, seinen Kanon, die irrelevanteren Teile seiner Hintergründe verfrachtet, als Fremde, als Reihennerds direkt neben der von einem anderen Werk her ausblutenden Jamie Lee Curtis auf der Ladefläche eines rasenden Pick-ups in Richtung bloß weg in die Nacht; kurz: im strammen Tempo der Inszenierung, die keine Fragen aufwirft, jedoch alle beantwortet. Das Alte und die Gegenwart eben auch des Franchisekinos so unmittelbar nebeneinander zu schachteln, ist ein simpler Trick mit großer kinetischer Freude. Weiterlesen “Round ’n‘ round the boogeyman goes – Halloween Kills (2021)” »

Kommt man später einmal in schlimmstenfalls eingeweihten, scheußlich cinephilen Kreisen, bestenfalls aber breitem rezeptionsgeschichtlichem Konsens auf das deutsche Populärkino der Wechseljahre hin zu den neuen wilden Zwanzigern zu sprechen, so wird man sich hoffentlich erinnern an das, was heute noch als künstlerisch tadelhaft gilt: Jene bemerkenswerte Auffächerung, die die vorwiegend romantische Komödie nach Schweigerschem Patentrezept ungefähr zehn Jahre nach ihrem gemeinhin verhassten Urknall hinlegte. Originär filmisch heraussezierte Weisheiten hinterm literarischen Niveau davonflatternder Kalendersprüche bei Florian David Fitz, das ungezwungen Emanzipatorische bei Anika Decker und Karoline Herfurth, der messerscharfe Blick aus leichter Hand Bora Dağtekins – jetzt: Florian Gallenberger, der schon mit seinem letzten Kinofilm eine pilcherwürdige Altersabschiedsreise ins Sublime überführte und nun ansetzt, das Stiefkind des teutonischen Gegenwartskinos mit internationalem Arthouse auszusöhnen. Vermutlich abermals abseits des Blickes all jener, die die Offenheit neuer Konzepte stets lautstark einfordern, ihnen dann aber selbst nie mit ebensolcher begegnen wollen. Die Reifephase dann eben ohne sie. Weiterlesen “100 deutsche Lieblingsfilme #75: Es ist nur eine Phase, Hase (2021)” »

Dominik Grafs neuer Film ist ein ganz schöner Brocken, ein dreistündiges Gesellschaftsporträt der frühen 30er Jahre in Berlin, angesiedelt im Auge des Sturms, am Kulminations- und Siedepunkt verschiedener konträrer gesellschaftlicher Tendenzen und Kräfte, die zum letztendlichen Zerreißen der Weimarer Republik und damit zum Aufstieg des Nationalsozialismus geführt haben. Graf inszeniert seinen Film folgerichtig als gewaltigen Strudel der Bilder und Eindrücke, der Gelüste, Bestrebungen und Emotionen – und auch wenn ich nicht jedes der vielen verschiedenen disparaten Elemente, die der Film zur Auserzählung seines komplexen Kräftespiels nutzt, als gelungen eingebunden betrachten würde (mit dem Split-Screen treibt man es zuweilen etwas zu weit), so hat sich der Film dennoch festgesetzt in mir, und lässt mir auch zwei Wochen nach der Sichtung keine Ruhe. Immer wieder zurückdenken muss ich dabei ausgerechnet an den leisesten Abschnitt des Films, an die feine Kontrastdramaturgie, die Graf in der letzten halben Stunde fährt, wenn er von der lauten, unübersichtlichen Vorkriegshölle Berlins in Fabians ländliche Heimat nahe Dresden wechselt, und den Protagonisten dort ein wenig Stille und innere Einkehr finden lässt (wunderschön vertont vom „Adagio Religioso“ aus Béla Bartóks drittem Klavierkonzert). Die Vergeistigung und Entrückung dieses letzten Akts deutet sich natürlich schon vorher an, in Fabians Tendenz, der Welt mit einem gewissen Ekel zu begegnen (exemplarisch die Szene, in der er seinem Verleger einen eitrigen Verband wechseln muss), und der manchmal fast etwas passiven Art, sich von den politisch-moralischen Kräften seiner Zeit zerreiben zu lassen. Inmitten all dieser Dynamiken wirkt Fabian zugleich beteiligt wie unbeteiligt, dürstend sowohl nach Bindung als auch nach (moralischer) Distanz, ein Teilchen im Sturm, das sich ausprobiert und sondiert, am Ende aber im Kräftesturm zerfällt. Weiterlesen “Reibungsenergien ‘31: Ein Kurzkommentar zu „Fabian, oder der Gang vor die Hunde“ (2021)” »

Über 100 Jahre alt, diskursiv so aktuell wie eh und je, in jedweder Hinsicht auf das Rudimentärste runtertranchiert mit der feinen Klinge des frühfilmischen Gestaltens. Sie ist Ärztin vertieft in der allwährenden Krankheitsforschung und nimmt aus kuppelnder Elternhand ihn, Fabrikantensohn wie zur Wonne des seligen Nichtstuns neigender Dulli, entgegen. Er kann den ganzen Ernst des Lebens, die Leere des reich gedeckten Frühstückstisches dann doch nicht so gut verkraften, saugt sich folglich am urbanen Nachtleben sowie einer einer lebensdurstigen Geliebten fest, die alsbald ein Kind erwartet. Wem obliegt in bitter verwechslungskomödiantischer, aber völlig ernst ausgespielter Zuspitzung die unangenehme Aufgage, die andere Frau durch die Müttersterblichkeit zu begleiten und drückt den entwurzelten Nachwuchs in großer Kinoversöhnungsgeste gleich samt Taugenichts ans eigne Herz? Richtig. Weiterlesen “100 deutsche Lieblingsfilme #74: Seine gelehrte Frau (1919)” »

I’ll remember it forever

The old shop near home

Jack „King“ Kirby drove me crazy

And I want you todayComic books showed me the way

Silver Surfer, Iron Man

The Thing and Spider-Man

(Killer Barbies – Comic Books)

Weiterlesen “Tonale Bewegungen und Gegenbewegungen in Jesús Francos „Killer Barbys“ (1996)” »

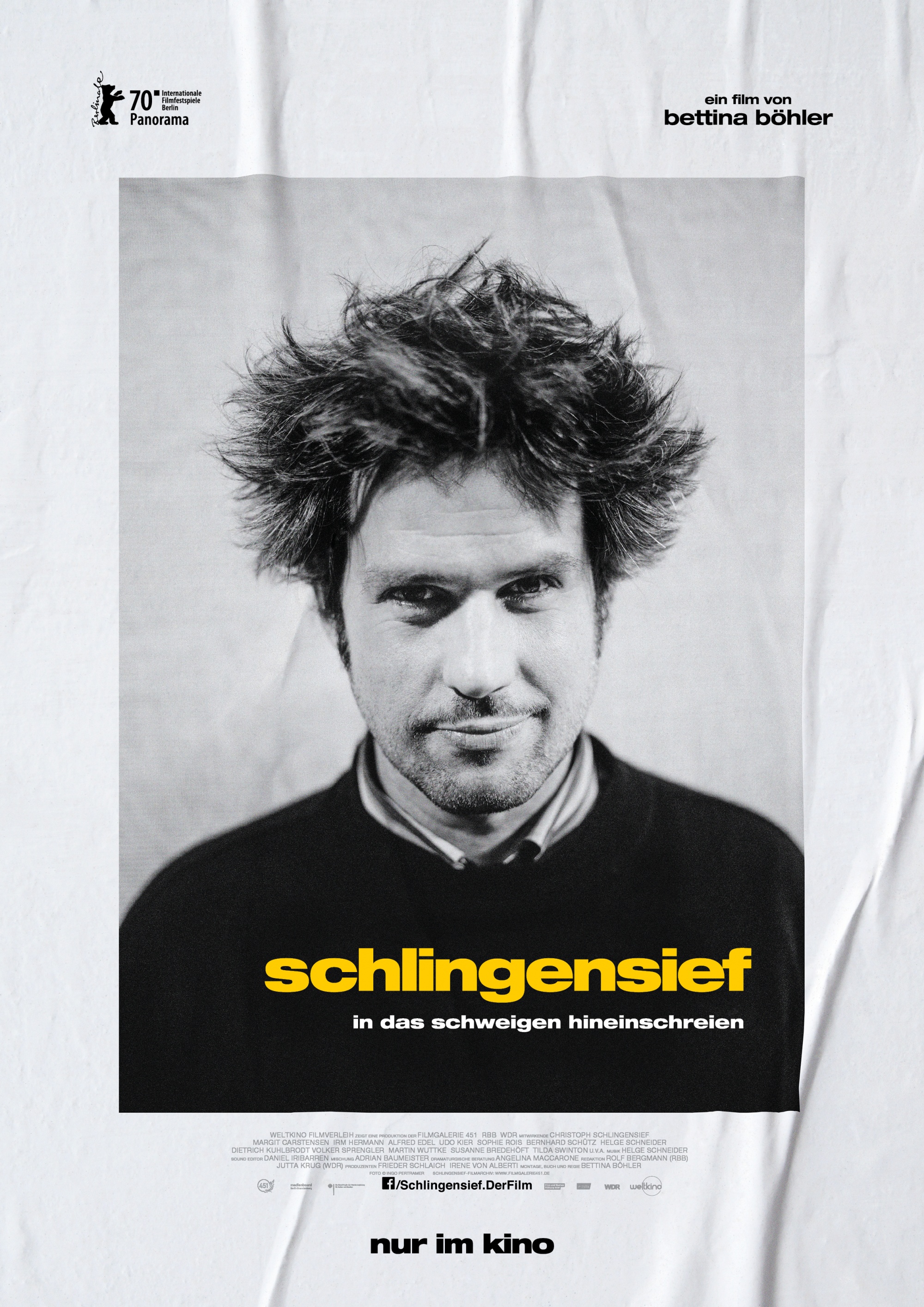

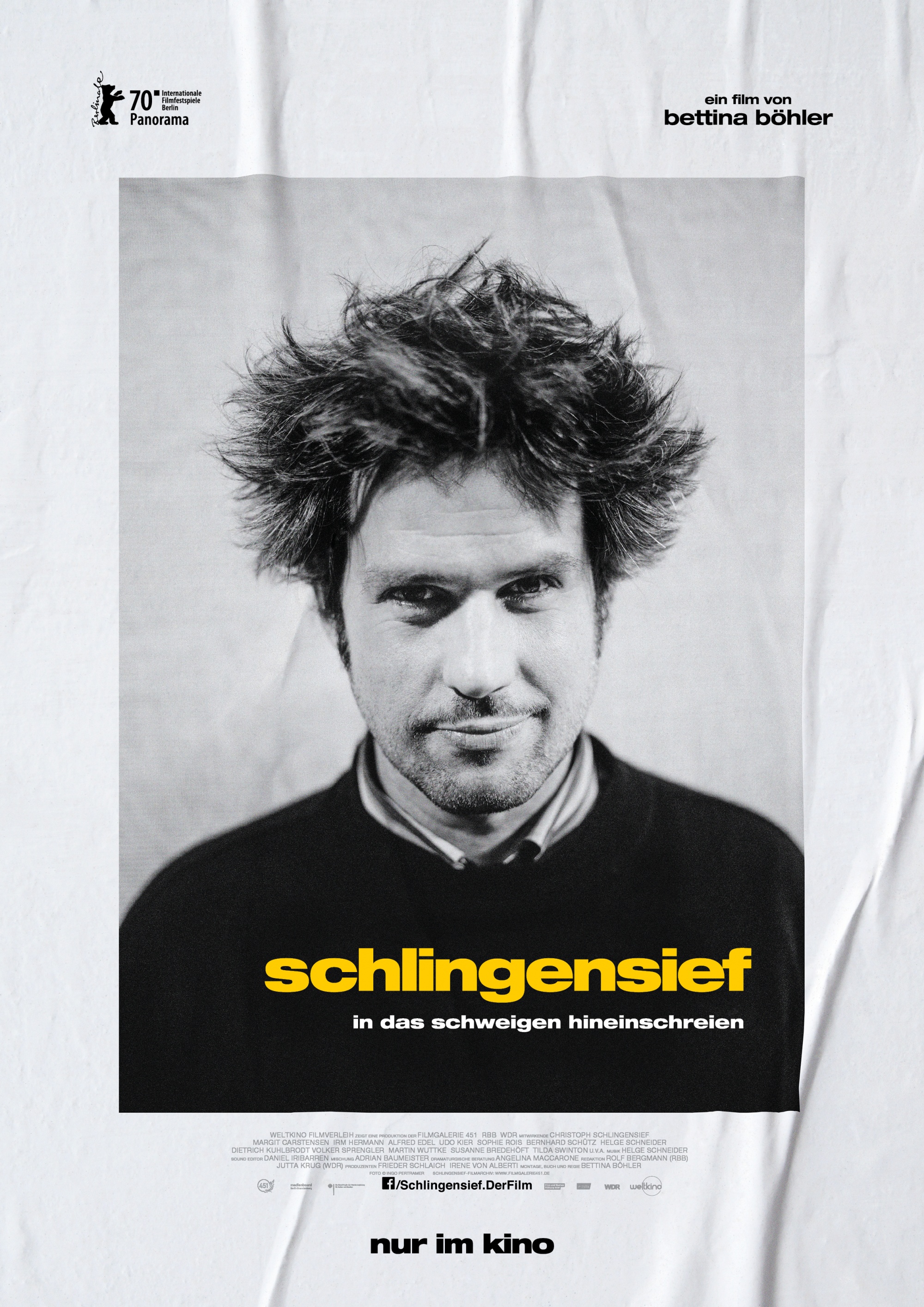

Auf der Leinwand spielt sich ein Kuddelmuddel überkonstrastreicher Mehrfachbelichtungen ab – streng begutachtet wird es im enthüllenden Gegenschnitt von Christoph Schlingensief, der sogleich bestimmt, einige Teile und Effekte in der Postproduktion herauszunehmen, die eigene Schöpfung im Nachgang dekonstruiert sowie anders arrangieren will. So öffnet Bettina Böhlers Portrait des vor nunmehr zehn Jahren unzeitig allen irdischen Kontroversen entrissenen Enfant Terrible; ein Vorstoß, der programmatisch ist für die sich entspinnende Herangehensweise an einen allzu bekannt Gewähnten. “Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien” beginnt und endet mit, bettet dazwischen sanft: Dekonstruktionen, materialästhetisch, inszenatorisch oder profan rekapitulierend, alles ist mehrebig und von verschiedenster Quelle. Interviews folgen intimen Interviews der Kindheit, diesen Filmausschnitte, jenen Talkrunden und multimediale Happenings, dann wird variiert und neu gemischt. Dokumentarfilm als Kartenspiel – nie weiß man, was als nächstes ausgeteilt wird. Der Schnitt aus Böhlers eigenen, vielgewandten Händen ist meisterhaft, ein Arrangement an Auszügen, die Leben und Werk Schlingensiefs in beständig wechselnde Relationen setzen. Relationen, die genauso gut gänzlich anders ausfallen könnten, das scheint ihr der Schlüssel zum Werk. Weiterlesen “Zehn Jahre Schlingensief und der Filmschnitt als Diskursstifter mit „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ (2020)” »

Oktober 21, 2020 | Veröffentlicht in

Aktuelles Kino,

Ältere Texte,

André Malberg,

Blog,

Blogautoren,

Essays,

Filmbesprechungen,

Filmschaffende,

Filmtheorie,

Zeitnah gesehen |

Leave a comment