Die vierzehnte Ausgabe des traditionsreichen ursprünglich Nürnberger, seit einigen Jahren Erlanger Horrorfilmfestivals, markiert einen erfreulichen Aufwärtstrend in der Geschichte der familiären kleinen Veranstaltung, die einst mit Stars wie Peter Jackson aufwarten konnte, in den letzten paar Jahren jedoch eine ziemliche Krise zu durchleben hatte. Mußten eingefleischte Fans in den vergangenen Jahren schon befürchten, daß das sich vor allem durch die von den durchweg sympathischen Veranstalter unter Führung des alten Punkrecken Mike Neun getragene freundschaftliche Atmosphäre auszeichnende Festival zur DVD-Abspielstätte für die deutsche Amateursplatterszene verkommen würde, waren Programm wie Projektionen dieses Jahr von deutlich höherer Qualität, obwohl die Stargastauftritte (Yorgos Noussias, Olaf Ittenbach, Andreas Schnaas, Timo Rose) den Unterhaltungswert der grandiosen Bollesken von 2009 und 2007 leider längst nicht erreichen konnten. Sicherlich kann man verstehen, daß die Veranstalter den sympathisch-egomanen Uwe nur jedes zweite Jahr mit seinen narzistisch-paranoiden Tiraden das Manhattan-Kino rocken lassen wollen, doch würde das Unterhaltungsbedürfnis des Zuschauers, so denke ich, klar in die andere Richtung weisen.

So konnte der eher introvertierte Yorgos Noussias mit seinem Eröffnungsfilm, der absurd-überdrehten Zombiethrillerkomödie To Kako II das ambivalente Zuschauerecho auf seine hektisch-überladene Hatz durch antikes wie modernes Athen wohl eher nicht beeinflussen, obwohl der Film, verzeiht man ihm einmal die wohl auch durch Überbudgetierung verursachten nervigen 300-Anleihen, durchaus viel Potential, gute Ideen und, vor allem zu Beginn, äußerst unterhaltsame Passagen in sich schloß, allen voran die filmische Wiederbelebung des Altgriechischen.

Eindeutiger Höhepunkt des Festivals war allerdings die herrlich absurde, ruhig und atmosphärisch erzählte englische Vampir-/Gesellschaftssatire Strigoi. In einer vielleicht am ehesten an Emir Kusturica erinnernden Art und Weise erwachen hier in einem kleinen Dorf in Rumänien die Geister der Vergangenheit zum Leben und vermischen sich vampiresk oder vielleicht eher quasi-vampiresk mit den Lebenden, nur um diese darauf zu bringen, daß die Blutsauger längst unter ihnen waren und dies immer sein werden.

Äußerst erfreulich war ferner die filmische Rückkehr des guten, alten Frank Henenlotter mit der von Unfaßbarkeiten gespickten Trashgroteske Bad Biology: Mit etwas höherem Budget und dem Mut zu echten Hardcoreszenen mit der 7fach beclitteten Vagina und dem pferdehormongesträkten Peniswurm eigenen Bewußtseins hätte dies ein echter Meilenstein des Trashfilms werden können, ist allerdings auch so noch deutlich sehenswerter als etwa das unansehbar stümperhafte Büldsche Machwerk Penetration Angst.

Weiterhin verdienen Erwähnung die auf den ziemlich originellen Drehbüchern des frankokanadischen Horrorschriftstellers Patrick Senécal basierenden Terrorfilme 5150 Elm’s Way und 7 Days. Wäre ersterer nicht visuell so dilettantisch umgesetzt, hätte er tatsächlich eine kleine Perle des Genres werden können.

Einziger Wehrmutstropfen in dem insgesamt sehr anregenden Festivalprogramm war leider die völlig mißlungene Paul Naschy-Hommage: Warum eingefleischte Naschy-Fans wie Mike Neun sich an dieser Stelle nicht dazu durchringen können, ein oder zwei Klassiker der spanischen Horrorikone zu präsentieren und dem Publikum statt dessen die beiden auf jeweils andere Weise komplett unerträglichen letzten beiden Produkte mit Naschys Beteiligung, den unglaublich zähen und belanglosen Historienschinken ‚The Legacy of Waldemar’ und von drei Regisseuren (leider auch Naschy selbst) zusammengemurkste TV-Schlock-Pürree ‚Empusa’, vorsetzen, muß jedem aufrechten Cineasten ein Rätsel bleiben, zumal es zur Tradition des Festivals gehört, mindestens auch einen Genreklassiker (etwa 2000 Maniacs in 2006) bzw. eine vergessene Perle (etwa Dracula in Pakistan in 2007) in der Retrospektive zu zeigen.

Bleibt uns abschließend zu wünschen, daß die Veranstalter sich auf diese Tradition besinnen, sie ausbauen und auf diese Weise den eingangs konstituierten Aufwärtstrend des Festivals fortsetzen.

„Wenn man aus dem Kino kommt, kann einen nichts mehr überraschen. Alles kann mit größter Selbstverständlichkeit passieren“, sagt der Off-Erzähler in LES HERBES FOLLES, kurz bevor Georges aus dem Kino kommt, in dem er sich gerade THE BRIDGES AT TOKO-RI mit William Holden und Grace Kelly angesehen hat. Wenn man selbst abends aus LES HERBES FOLLES aus dem Kino kommt und in die Nacht mit ihren bunten Leuchtreklamen tritt, weiß man vielleicht für ein paar Sekunden nicht, ob man sich nicht doch noch im Film befindet – so intensiv strahlen die Farben aus Resnais’ neuem Film nach. Und wenn man langsam merkt, dass der Film jetzt wirklich zu Ende ist, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil die Realität so nüchtern gegenüber der farbenfrohen Verspieltheit des Filmes wirkt.

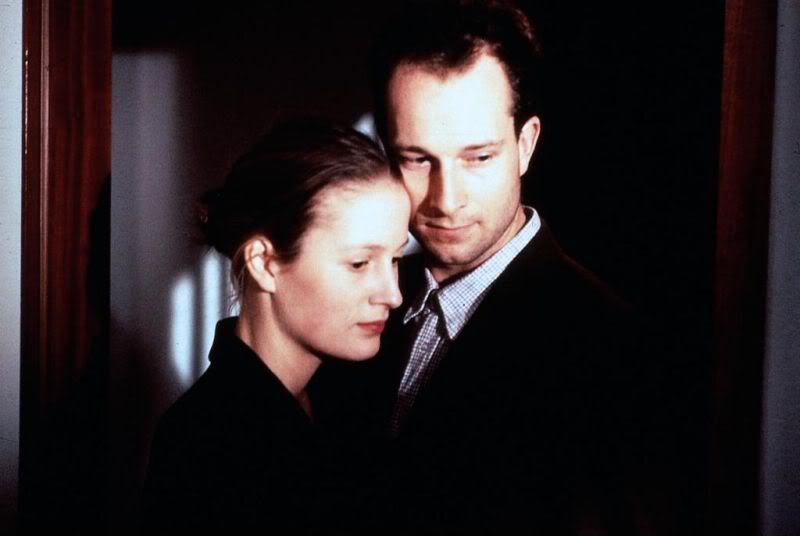

Georges hat das Portemonnaie von Marguerite gefunden und war fasziniert von den zwei Fotos, die er darin entdeckt hat: auf dem einen, dem auf dem Ausweis, schaut sie so ernst und auf dem zweiten, dem auf dem Flugschein, so lustig, sie hat sogar ihre Fliegerbrille dafür hochgeschoben. Weil Georges das Fliegen liebt, vielleicht aber auch weil er von ihrer knallroten Mähnenfrisur fasziniert ist, fängt er an Marguerite nachzustellen: erst mit Anrufen, dann mit Briefen, schließlich schlitzt er – weil sie ihn immer noch nicht beachten will – ihre Reifen auf. Eine ganze Weile ist nicht so ganz klar, ob LES HERBES FOLLES ein Liebesfilm oder ein Film über einen Stalker ist, ob Marguerite nur die Verliebtheit eines Verehrers nicht sieht oder ob sie in tödlicher Gefahr schwebt. Auch Georges scheint sich nicht ganz sicher zu sein, seine Gedanken, in die man als Zuschauer immer mal wieder kurze Einblicke erhält, schweifen manchmal in aggressive Tötungsphantasien ab und auch der Off-Kommentator deutet einmal etwas an, will es dann nicht weiter ausführen. Resnais löst das schließlich – mehr oder weniger – auf, aber er hätte jederzeit auch den anderen Weg einschlagen können, im Film liegt das Reich der Möglichkeiten immer nur einen Schnitt oder einen Kameraschwenk weit entfernt und jede Szene setzt den Ton einer Erzählung neu. Ein bißchen funktioniert LES HERBES FOLLES wie ein Kaleidoskop: Am Ende ergeben das Magische und das Reale, das Dramatische und das Absurde, das Traurige und das Farbenfrohe eine bunte Mischung, die sich im Kopf des Zuschauers zu einem Muster zusammensetzt – und das nach jedem Drehen immer wieder neu.

Der Kommentator, den man nie selbst zu Gesicht bekommt, erzählt in manchen Szenen, das was gerade eben schon zu sehen war, dann schweigt er lange Zeit wieder – auch die Handlung von THE BRIDGES AT TOKO-RI erzählt er dem Zuschauer nach, aber wenn man wirklich wissen will, was passiert, sollte man den Film wohl selbst noch einmal sehen, denn zuverlässig ist der Erzähler nicht. Als der Film dann zu Ende sein sollte (so würde es zumindest das Genre wollen) und der „FIN“-Schriftzug eingeblendet wird, geht er dann doch einfach weiter, und als er dann aufhört, hat er kein wirkliches Ende. Es ist eben alles möglich in dieser federleichten Meditation über die Variationen einer Erzählung und die Freiheit des Kinos, die so ungezähmt daher kommt wie wilde Gräser, die aus einer Asphaltdecke hervorbrechen.

VORSICHT SEHNSUCHT ist am 22. April in den deutschen Kinos angelaufen.

Bild: Schwarz-Weiß Filmverleih

» Außerdem ist der Publikumsgeschmack besser, als Sie denken. Er wird nur zu wenig auf die Probe gestellt. Wenn man ihm nur die Wahl läßt zwischen Schund und literarischem Geniekotzertum, wird es mit Recht den Schund wählen. «

– Curt Goetz

Mai 1, 2010 | Veröffentlicht in

Blog,

Christoph,

Zitate |

2 Comments

Als ich mich neulich träge auf dem Bett räkelnd durchs sonntägliche Nachmittagsprogramm zappte stieß ich zu meiner großen Freude auf die lang nicht mehr gesehenen Lümmel von der ersten Bank. In besonders vertrackten und unerwarteten Situationen zoomte die Kamera plötzlich auf das Gesicht des großen Paukerschrecks Pepe Nietnagel, der mit einer gewissen stoischen Zufriedenheit in die Kamera verkündet: „Man fasst es nicht!“ Diese Weisheit wird dann auch noch mehrmals im Abspann peppig gesungen wiederholt. Auch wird an einer Stelle des Films vom Schulchor das schöne Lied „Ich weiß nicht, was soll das bedeuten“ angestimmt. Ein philosophischer Film, der mir als assoziatives Sprungbrett zu jenem anderen dient, der vielleicht die größte filmische Unfassbarkeit seit meiner Entdeckung Andrzej Żuławskis darstellt: Salomé von Carmelo Bene, ein lange vorgenommener und jüngst mit einem Freund und Mitblogger (Christoph) endlich genossener Tropfen schaumig geschlagenen Autorenfilmweins aus italienischen Gefilden… Weiterlesen “Salomé (1972)” »

Rund ein halbes Dutzend Western hat Budd Boetticher in der zweiten Hälfte der 50er Jahre in den USA gedreht. B-Movies, die aus heutiger Sicht jedoch eher als A-Pictures auftreten, weil sie dem mäanderndem Austattungsfilm das Bestimmte entgegensetzen, dem Ausschweifenden das Komprimierte, dem Überfluss die Klarheit. Eine Bescheidenheit, die die meist auf Überwältigung setzenden Melodramen, Komödien und Kostümfilme im amerikanischen Attraktionskino der 50er Jahre an Größe glatt übertrifft. Ein weiteres Merkmal ist jedoch die Farbe. Von Seven Men from Now (1956) bis Comanche Station (1959) sind diese Western allesamt in Farbe gedreht, entsprechen dadurch weniger dem Klischee der „typischen“ B-Western der damaligen Zeit, und orientieren sich in ihrer formalen Gestaltung eher an Shane (1952), als an Forty Guns (1957). Das Breitbildformat verhindert bei Boetticher nicht die Intimität.

Der Nähe zu seinen Protagonisten zum Trotz, hat Boetticher ein wunderbares Gefühl für den Raum, für Landschaften in die die Figuren eingebettet sind, und für die Umgebung in der sie sich zurechtfinden müssen. Scheinbar klassisch gefilmt, kommt Comanche Sation mit wenig Nahaufnahmen aus. Boetticher bevorzugt die Totale, was seinen intimen Charakterstudien etwas monumentales verleiht, dass diese sehr zeitverhafteten Filme für mich äußerst modern erscheinen lässt. Ein progressiver Filmemacher, filmt traditionelle Westerngeschichten auf eine formal so schlichte und reduzierte Art, dass die Figuren bereits im Wilden Westen aus der Zeit gefallen wirken. Vielleicht macht dass die Kollaborationen von Randolph Scott und Boetticher auch emotional so effektiv. Die melancholischen Helden leben in einer Zeit, die ihre Auffassung von Moral und Gerechtigkeit nicht teilt. Aber Gut und Böse gibt es trotzdem nicht. Der einsame Protagonist lebt unter Menschen – unter Seinesgleichen.

Was heute veraltet wirkt sind die Holywoodkonventionen die dennoch bestand haben, und dadurch den Unterschied und Zwiespalt zwischen Boetticher und dem Studiosystem noch betonen. Boettichers Qualitäten liegen im Beobachten, im beinahe improvisierten dahingleiten der Momente zwischen den sogenannten Ereignissen. Wenn er der Handlung nicht direkt folgt, treten seine Qualitäten als Filmemacher am stärksten zu Tage. Daher auch die wunderbaren Vorspänne, in denen der Protagonist in den Film hineinreitet, und genauso zufällig auf die Story stößt wie Boetticher selbst. Die Ereignisse kommen von allein. Dennoch beweist er gegen Ende seiner Karriere, (denn trotz seiner knapp 40 Jahre, hat Boetticher über die 50er hinaus nur noch eine Hand voll Projekte verwirklichen können), auch große Geschicklichkeit als Erzähler. Waren z.B. bei Behind Locked Doors (1948) die beiden Hälften des Films für mein Verständnis noch etwas auseinander gefallen – nachdem die brillante Einführung der Figuren den Regeln des B-Films gemäß zugunsten eines konventionellen Kriminalplots zum Abschluß gebracht werden musste – bringt er die Dynamik von Stillstand und Bewegung, Charakterstudie und Aktionskino, in Comanche Station zu einer vollkommenen Symbiose. Dass man nichts forcieren muss, weil alles schon da ist, das ist die Weisheit der ganz großen Stilisten. Es ist wirklich verblüffend mit welcher Souveränität und Beiläufigkeit die komplexesten Sachverhalte komprimiert zu Füßen des Zuschauers gelegt werden. Alles liegt offen zu Tage. Nichts bleibt verborgen. Und doch behalten die Filme ihre Würde und ihr Geheimnis. Wie die Verkörperungen von Randolph Scott, bleiben diese Filme auf ihre Art autonom und unantastbar. Erwachsen.

Eigentlich müsste an dieser Stelle meine aktualisierte Liste von 100 Lieblingsfilmen stehen. Als ich letztes Jahr etwa zur gleichen Zeit zum ersten Mal dieses Unterfangen beendet hatte, war mein Vorhaben die Liste jährlich zum Frühlingsanfang zu aktualisieren. Als ich mich jedoch vor ca. 2 Monaten daranmachte, verließ mich schnell die Lust. In einem Jahr hatte sich bei mir nicht viel geändert, und zwar wären wohl um die 30 Filme rausgeflogen, doch wirklich Neues (sprich zum ersten mal Gesehenes) wäre nicht viel dabei gewesen. Ich sehe im Schnitt eben nicht mehr als 400 Filme im Jahr, und da passiert nicht unbedingt immer viel Spannendes. Daher entschloss ich mich ein altes Projekt von mir wiederaufleben zu lassen. Meine 100 Lieblingsregisseure. Als Listenfetischist hatte ich einen ersten Versuch bereits 2005 gestartet, und seitdem tatsächlich noch 2 weitere Updates durchgeführt, den letzten im Februar 2008. Daher wird es die kommenden Jahre immer im Wechsel jeweils eine Liste mit 100 Filmen, und eine Liste mit 100 Filmemachern geben. Ist einfach Abwechslungsreicher und macht mir mehr Spaß.

Warum macht man Listen überhaupt? Für mich persönlich ist das eine Art Tagebuch, eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und ihrem Einfluss auf die Gegenwart. Ich weiß nämlich bevor ich mit einer Liste anfange meist gar nicht wie sie am Ende aussehen wird. Natürlich habe ich so meine Vermutungen, aber im Endeffekt lässt sich vorher weniger abschätzen als man vermuten würde. Dieses mal, hatte ich zunächst eine Shortlist von knapp 300 Filmemachern zusammengestellt. Daraufhin folgte die Recherche über die exakte Anzahl der gesehenen Filme, und danach ein mehrwöchiges und stundenlanges Hin- und Hergeschiebe zwischen den Platzierungen. Daher bin ich am Ende meist genauso überrascht wie manch Anderer, wenn ich die Liste nach Fertigstellung genauer betrachte. Bei Jean-Luc Godard hätte ich z.B. vermutet, dass er es diesmal nicht unter die ersten 100 schafft (100 Filmemacher aus den persönlichen Favoriten auszuwählen ist für mich eine ebenso schwierige Aufgabe wie das Einstampfen auf 100 Filme), und er ist sogar auf Platz 12(!) gelandet. Das ich Jacques Doillon und Michael Mann (Platz 7 und 11) inzwischen derart schätze hätte ich auch nicht vermutet, und dass ein ehemaliger „Topfavorit“ wie Antonioni, dessen Tod mich vor 3 Jahren noch so stark erschüttert hatte wie selten ein cineastisches Ereignis zuvor, komplett aus den ersten 100 Plätzen verschwinden könnte, hätte ich davor nicht geahnt. Listen sind für mich also stark subjektiv und zeitverhaftet, und ermöglichen es mir mehr Klarheit über meine momentanen Vorlieben zu erhalten, sowie die ständigen Veränderungen als Filmliebhaber zu registrieren. Listen sind für mich daher niemals in Stein gemeißelt, sondern ebenso flüchtig und unberechenbar wie das Leben selbst. Ein Schnappschuß sozusagen.

Weiterlesen “100 Filmemacher” »

April 23, 2010 | Veröffentlicht in

Blog,

Listen,

Sano |

20 CommentsAm Montag sind Sano und ich vom Fish X Festival im StadtHafen Rostock heimgekehrt. Unser Beitrag KraftKammer – No23 lief im ausgesprochen gut besetzen Wettbewerb Junger Film, der mit zahlreichen exzellenten Kurzfilmen aufwarten konnte. Im Gegensatz zu anderen Jugendfilmfestivals scheute die Auswahljury nicht, auch rauhe und düstere Filme mit ins Programm zu nehmen. Für mich persönlich waren nur zwei bis drei weniger gute Filme in der Wettbewerbs-Auswahl, was sich bei anderen Festivals (besonders der Berlinale) völlig anders darstellt. Langfilme haben wir uns mit einer Ausnahme keine zu Gemüte geführt.

Besonders gut gefallen hat uns die öffentliche Jury-Tagung. Nach jedem Film wurde zuerst der Filmemacher zu einem Gespräch auf die Bühne geboten, nach jeweils einem Block aus drei bis vier Filmen tagte dann die Jury öffentlich und tauschte Meinungen aus (alle Jury-Mitglieder hatten den Film jeweils zu ersten Mal gesehen). Die Entscheidung über die Preise verlief ebenfalls öffentlich, allerdings ohne Diskussion sondern lediglich mit Handzeichen. Verständlich, dass auf den Parties am Abend besonders die Kommentare der Jury Inhalt zahlreicher Gespräche waren.

Insgesamt haben wir uns sowohl als Filmemacher, als auch als Publikum sehr wohl gefühlt und viele Entdeckungen gemacht sowie natürlich Gleichgesinnte kennengelernt.

Das Festival wird vom Institut für neue Medien Rostock ausgerichtet. Es ist uns gelungen, den Leiter Dr. Klaus Blaudzun für ein Interview zu gewinnen. Dort erklärt er eigentlich alles, was für das Festival maßgeblich ist und erläutert ein wenig dessen Philosophie.

Weiterlesen “Bericht von Fish X-Festival Rostock” »

Trotz seiner Verankerung in der Genre-Tradition, mit Gothic-Schloss, Mad Scientist, Frankenstein-Mythos, Sexploitation und einigen inszenatorischen Einfällen, die ganz unabhängig von der darstellerischen Besetzung an den frühen Jess Franco erinnern, umweht diesen Film in all seiner Konsequenz und Eigenwilligkeit etwas absolut Genuines, nicht nur im Kontext seiner Entstehungszeit. Die Mischung aus humoristischen und melodramatischen Momenten in einem Horrorfilm ist im Grunde nichts Ungewöhnliches, auch die Durchmischung von Gegenwart und Vergangenheit ist ein alter Hut. Doch wie so oft geht es hier nicht darum, was gezeigt wird, sondern wie es gezeigt wird. In seinen interessantesten Momenten wirkt der Film beinahe wie ein Vorläufer von Walerian Borowczyks LA BÊTE (1974), gepaart mit Farbspielen und dramaturgischen Wendungen eines Melodrams von Douglas Sirk, im Umfeld eines europäischen Sexfilms und einer deutschen Komödie der 60er Jahre. Die wundersam prolongierten OP-Szenen geben zusätzlich noch einen Vorgeschmack auf den Body-Horror à la Cronenberg, und betonen gegen Ende noch einmal den surrealistischen Kern des Films.

Wenn man sich mit den Einflüssen des Surrealismus auf den deutschen Film beschäftigen will, kommt man an IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE kaum vorbei. Das Gefühl zeitlicher Entrücktheit setzt bereits direkt nach dem Prolog des Films auf einer eher typischen 60er Jahre Party ein. Die Diffusion von verschiedenen Zeitebenen wird dabei auch musikalisch von einer wunderbar verspielten Musik, zwischen orchestralen Klängen, Jazz und „typischer“ Krimimusik der 60er, forciert. Ein eklektizistischer Film im wahrsten Sinne des Wortes, ist IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE noch am ehesten mit Paul Morrisseys fünf Jahre später entstandenem FLESH FOR FRANKENSTEIN vergleichbar, für den er wohl eine Art Blaupause darstellt. Der Anspielungs- und Ideenreichtum ist bei beiden Filmen schier unerschöpflich. Doch geht FLESH FOR FRANKENSTEIN im direkten Vergleich schlussendlich einen Schritt weiter ins Groteske, während IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE den entrückten Zustand des Gothic Horror betont, und am Ende sogar noch inszenatorische Anklänge beim melancholischen Ernst von Jean Rollin findet.

Einzigartig macht den Film letztendlich diese für eine deutsche Produktion ungemein stilisierte Kombination aus Trieb, Wahn und Prüderie, eingefügt in einen Krimiplot, wie er auch in der Edgar-Wallace-Reihe gut vorstellbar wäre. Doch Hoven geht immer ein Stück weiter, als man vermuten könnte, und überschreitet lustvoll Geschmacksgrenzen – ob in den minutenlangen, ausgesprochen blutig-expliziten OP-Szenen (mutmaßlich mit eingefügten Bildern einer echten Herz-Operation) oder dem ungenierten Ausspielen von Anzüglichkeiten und Metaphern auf Ebene von Bild und Ton, im Verhalten und in der Sprache der Figuren. Ohne vor Plattheiten zurück zu schrecken, wird dem Zuschauer konsequent zu viel des Guten verabreicht. Der Schnitt betont dabei die Irrealität der Szenerie und in der teils wüst zwischen Handlungsorten wechselnden Montage, die schon mal Schlag auf Schlag Herz-Operation, sexuelle Verführung und den unvermittelten Angriff eines Bären in einen direkten Bezug setzt, spiegelt sich auch die Austauschbarkeit der Figuren und ihre Bedeutungslosigkeit in diesem eigentümlichen Schloss der seltsamen Umtriebe. Im nur notdürftig unterdrückten Exzess wild durchmischter Ideen und Inspirationen treffen Camp und Kitsch, Krudes und Kontrolliertes, Genre und Exploitation, Struktur und Ausbruch aufeinander und gehen eine wild wuchernde, absonderlich-schöne Symbiose ein.

Im Schloß der blutigen Begierde – BRD 1968 – 80 Minuten – Regie: Adrian Hoven – Drehbuch: Adrian Hoven, Eric Martin Schnitzler – Produktion: Pier A. Caminnecci, Adrian Hoven – Kamera: Jorge Herrero, Franz Hofer – Musik: Jerry van Rooyen – Darsteller: Janine Reynaud, Howard Vernon, Michel Lemoine, Elvira Berndorff, Claudia Butenuth, Jan Hendriks.

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Das ist er. Der einzig wahre deutsche Agentenfilm – wenn es jemals so etwas wie einen deutschen Agentenfilm gab. Das ist sie, die einzig wahre Agentenfilm-Persiflage, wenn es jemals eine wirklich gewitzte, pointierte Agentenfilm-Persiflage gab. Das ist sie, die deutsche Nouvelle Vague, so gar nicht „neuer deutscher Film“ und weit weg von Godards ALPHAVILLE. Das ist der Eurospy-Film, der mehr 60ies-Pop, mehr lässige Attitüde, mehr unschuldigen Sex, mehr schrille Set-pieces und mehr charmante Selbstverliebtheit im Dialog zur Schau stellt.

Ein deutscher Agenten-Comic, in biegsam-stilvernarrtem Techniscope und knalligen Werbefarben. In dem nach nur wenigen Minuten Hellmut Lange seinen Einzug in die USA auf Wasserski vor der Golden Gate Bridge halten und sich gleich in den berühmten Zick-Zack-Turbinen der Lombard Street von Barbara Lass vor seinen Verfolgern retten lassen darf. In dem reuelos ordentlich gekifft wird und anschließend Schäferstündchen in einem luxuriösen Doppelbett am nächtlichen Strand von San Francisco abgehalten werden. In dem der Held sich explosiver Frühstücksbrötchen erwehren muss . In dem ein deutscher Geheimagent mit seinem Privatflieger in Las Vegas mitten auf der Hauptstraße landen kann. In dem die Frauen die Hosen anhaben und dem Helden befehlen können, für sie selbige inklusive Unterwäsche herunterzulassen. In dem Tony Kendall einen schmierigen Gentleman-Gauner a là Peter Voss spielt und Italowestern-Chefdirigent Francesco de Masi die groovige Musik besorgt. In dem sich der große Endkampf in einem Aquarium mitten in der Wüste abspielt. Und durch den sich ein unverschämt gut aufgelegter Hellmut Lange, ein urdeutsches Charaktergesicht, mit seinem unverwüstlichen Narbengesicht mit einer dreisten Chuzpe gaunert, ja, mit einer spezifisch „deutschen“ Coolness, die sich in den köstlichen Dialogen als das Produkt typisch deutscher Gründlichkeit manifestiert – Dialogen, die man als solche wahrnehmen darf und soll. Denn die Anlage des Films ist (Steil-)Vorlage, seine Schauplätze, seine Darsteller, deren Namen statt im fehlenden Vorspann beim jeweils ersten Auftritt ihrer Figuren eingeblendet werden.

Ein Film, der die Pop Art ins deutsche Kino trägt, die Acid-Ästhetik der späten 60iger und frühen 70iger vorwegnimmt und – und das ist im Film auch wirklich so unglaublich wie es klingt – die filmische Postmoderne im Geist eines Quentin Tarantino im Jahr 1965 mit einer Exzessisivität und verspielten Selbstverständlichkeit betreibt, dass einem in fassungsloser Hilflosigkeit und entgeisterter Begeisterung die Kinnlade nach unten klappt. Ungefilterte Liebe zum überlebensgroßen Kino-Eskapismus, wie ihn das deutsche Kino so vielleicht nie wieder gesehen hat. Purer cineastischer Sex-Appeal mit Mut zur Albernheit aber strikter Ablehnung der Klamotte. Dieser Film ist der ultimative Beweis dafür, dass das heutige Verständnis von filmischer Postmoderne ein einziger großer, grotesker Irrtum ist: Selbstverweis und Ironie, sie müssen nicht zwangsläufig das Ironisierte und dessen Eigendynamik sabotieren sondern können lustvoll miteinander harmonieren. SERENADE FÜR ZWEI SPIONE ist ein verschmitzter Kniefall vor dem Genre-Kino und vor einer intellektuell-entspannten Rezeption desselbigen, ein Kniefall vor einem Kino, wie es in Deutschland nie Tradition gewesen ist und tragischerweise nie sein wird, vollzogen mit solcher Inbrunst, dass er diesen Verlust beinahe im Alleingang kompensiert. Wie würde unser Held John Krim alias 006 sagen? „Ich hab‘ doch schon immer gewusst, dass ich das besser kann als diese Amis. Hatte nur keine Gelegenheit, es zu beweisen!“

SERENADE FÜR ZWEI SPIONE – BRD/Italien 1965 – Regie: Michael Pfleghar – Produktion: Hans Jürgen Pohland – Drehbuch: Klaus Munro und Michael Pfleghar – Kamera: Ernst Wild – Schnitt: Margot von Schlieffen – Ausstattung: Peter Scharff – Musik: Francesco De Masi

Darsteller: Hellmut Lange, Barbara Lass, Heidelinde Weiss, Tony Kendall, Mimmo Palmaro, Wolfgang Neuss

Ein paar Betrachtungen und Hinweise zu den Filmen von Rudolf Thome

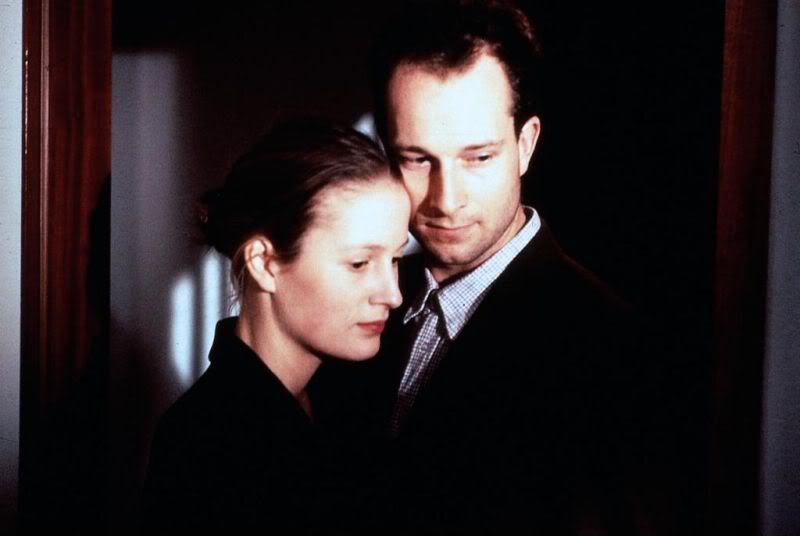

Rudolf Thome ist für mich der vielleicht größte deutsche Filmemacher. Nicht weil er große Filme im üblichen Sinne macht, das heißt mit viel Geld, in großen Studios mit großen Bauten, mit viel Tam Tam und überdimensioniertem Werbeaufwand. Seine Filme sind eher still, in sich gekehrt – kleine Gesten, statt viel Gerede. Präzise. Das widerspricht sich eben nicht, das Große und das Kleine, oder besser gesagt: im Unscheinbaren steckt manchmal das ganz Große, wie vielleicht Helmut Käutner es ausgedrückt hätte.

Beim letzten Film den ich von Thome gesehen habe, Pink (2008) – übrigens im Kino auf der großen Leinwand – habe ich geweint. Daher u.a. der Titel meines Beitrags. Denn entgegen der landläufigen Meinung unter Thome-Fans (von denen es übrigens viele gibt – allein in meinem Freundeskreis sind es mindestens drei), sind seine Filme nicht vorwiegend heiter und lebensbejahend, sondern oft zutiefst traurig. Lebensbejahend vielleicht im Nachhinein, im Trotzdem, in der Tatsache, dass Thome nicht aufhört, regelmäßig weiter Filme zu drehen. Doch wenn ich an Rote Sonne (1970) denke, an Detektive (1968), an System ohne Schatten (1983), Just Married (1997), oder Pink (2008), ist es tiefe Melancholie die diese Filme durchdringt. Eine Verzweiflung am Zustand der Welt, an sich, an seiner Umgebung. Existenziell könnte man das nennen. Aber diese Verzweiflung ist viel zu direkt, viel zu stark, viel zu ehrlich, um sie mit solch einem bedeutungsschwangeren Adjektiv zu beladen. Thomes Filme sind nämlich auch Märchen. Und wie im Märchen, das voller Klischees, voller Stereotypen, voller altbekannter Tricks und Wendungen steckt, geht es noch um etwas ganz anderes als die Realität. Der Schrecken des Traumes gibt Kraft für das Leben. Die Hoffnung, das ist bei Thome vielleicht das Kino, also das was die Protagonisten zu erschaffen versuchen, und das was Thome ständig erschafft. Auf der Leinwand. In der Dunkelheit. Zaubern mit Licht.

Er hat inzwischen auch einen eigenen Blog. Eigentlich nichts Neues, denn er äußert sich schon lange über das Internet: seine alte Webseite stammt noch aus den 90ern. Nur die letzten Jahre, wird es immer mehr und immer regelmäßiger. Seine Filme schreibt er zwar auch schon seit längerem selbst, aber die Leidenschaft fürs Schreiben gabs vielleicht schon vor dem Filmemachen. Früher war er ja Filmkritiker. Und ebenso leidenschaftlich wie als Filmemacher. Ein Überzeugungstäter also. Neben seiner Website, hat er aber auch einen Youtube-Kanal. Man kann also einerseits über den Entstehungsprozess seiner Filme lesen, andererseits Auschnitte, Werbematerialien und Interviews aus, für und zu seinen Filmen ansehen.

Wie man an den vielen bisherigen Links erkennen kann, war einer der Hauptgründe für diesen Text, auf Rudolf Thomes vielfältige Präsenz im Internet aufmerksam zu machen. Einen Liebesbrief gibt es später einmal. Dies soll einfach nur ein bescheidener Beitrag in Richtung größerer Wertschätzung und Wahrnehmung sein. Werbung sozusagen. Aus Überzeugung. Wer nämlich nicht das Glück hat, mehrere Filme auf DVD (inzwischen hier, hier, und hier erschienen), oder aufgenommen aus dem Fernsehen (bei mir noch auf VHS) zu besitzen, der kann sich einen Einblick über das Internet verschaffen. Und zwar einen vergleichbar umfangreichen.

Den Trailer zu meinem bisherigen Lieblingsfilm von Thome, Frau fährt, Mann schläft (2003) kann man z.B. hier betrachten. Ich liebe diesen Film, und halte ihn sogar für besser als sein Vorbild. Wie Hanellore Elsner hier spielt, wie sie sich bewegt, wie sie spricht und schreit, ist wahre Kinomagie. Thome inszeniert seine Schauspielerinnen meistens großartig, aber hier wird es fast zu enem kleinen Wunder. Des weiteren empfehle ich über seinen Kanal auch Auszüge aus seinen frühen Kurzfilmen, z.B. (was für ein großartiger Titel:) Jane erschießt John, weil er sie mit Ann betrügt. Eigentlich sollte man ihn auf großer Leinwand in der ganzen Pracht des Cinemascopebildes genießen, aber wo bekommt man heutzutage im Kino noch Kurzfilme zu Gesicht? Dennoch mekt man auch am Bild vor dem Monitor, was Thome meint, wenn er über seinen Darsteller Marquard Bohm schreibt: „Wie Marquard Bohm den Pelzmantel bezahlt, hat mir so gefallen, dass er in meinem ersten Spielfilm die Hauptrolle spielen musste.“ Aus seinen seltener und schwieriger zu sehenden Filmen aus den 70er Jahren gibt es ebenfalls Ausschnitte: Supergirl (1971), Fremde Stadt (1972), Made in Germany und USA (1974), Tagebuch (1975), Beschreibung einer Insel (1978). Diese Schaffensphase (für mich vom Gefühl her durch seine Zusammenarbeit mit seiner damaligen Ehefrau Karin Thome geprägt), die auch essayistisch-Dokumentarisches umfasst, ist mir noch unerschlossen. Daher bin ich umso dankbarer für die Clips. Karin Thome hat übrigens auch selbst Filme gemacht, und war vor Thome (das nur nebenbei) mit einem inzwischen in Vergessenheit geratenen Regisseur verheiratet. Wie die Werke der meisten Filmemacher weiblichen Geschlechts, sind ihre Arbeiten äußerst unbekannt.

Fast noch erfreulicher als die Ausschnitte aus seinen Filmen sind für mich jedoch die inzwischen ebenso zahlreich hochgeladenen Drehberichte zu seinem Schaffen. Ja, es gibt und gab sie wirklich. Ausführliche Dokumentationen, zum Teil in Spielfilmlänge, zu lebenden deutschen Filmkünstlern. Kaum zu glauben, oder? Ich denke, wenn heutzutage jemand versuchte etwas Vergleichbares über sagen wir mal Dominik Graf oder Angela Schanelec bei den Öffentlich-Rechtlichen finanziert zu bekommen, er würde wahrscheinlich ausgelacht… Zu sehen gibt es über Thome mehrere Reportagen und Filmsendungen sowie in vollständiger Länge ein Porträt von Stefan Dutt und Peter Hornung aus den frühen 80ern, und vor allem den großartigen Film is a Battleground (1998) von Petra Seeger über die Dreharbeiten zu Just Married und Tigerstreifenbaby sucht Tarzan (1997). Das letzte, gerade einmal vorige Woche eingestellte Video, zeigt Thome Mitte der 90er bei einem wunderbar entspannten Fernsehinterview anlässlich des 25jährigen Jubiläums von Rote Sonne.

Der Glücksfall, dass ein Filmemacher auch die Rechte an seinen Filmen besitzt, ist bei Thome durch seine Produzententätigkeit gegeben. Man kann daher wohl bei ihm persönlich anfragen, wenn es um die Verfügbarkeit der meisten Kopien geht, und könnte dadurch wohl ziemlich einfach eine Retrospektive oder zumindest eine Werkschau seiner Filme auf die Beine stellen. Wann dies in Deutschland zuletzt passiert ist weiß ich leider nicht. Ich hoffe aber sehr, dass es schon des öfteren versucht wurde. Nichtsdestotrotz wird es langsam wieder einmal Zeit dafür. Im Notfall muss man sich selbst darum kümmern. Also schreibt alle eure Kommunalen Kinos und Kinematheken an, und fordert: mehr Thome!

Im Grunde warte ich zur Zeit aber immer noch auf das erste Buch über Thome, vom Schüren Verlag schon seit einer halben Ewigkeit angekündigt, aber immer noch nicht erschienen. Wenn Klaus Lemke und Eckhart Schmidt entsprechende Würdigungen bekommen haben, sollte so ein Unterfangen ja auch bei Thome gelingen. Bis es endlich soweit ist, kann man sich zumindest mit Heft Nr.66 der Freunde der deutschen Kinemathek über Wasser halten, oder darüber sinnieren, wie eine Studie zum Münchner Filmschaffen der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts aussehen könnte. Oder einfach weiterhin Thomes Filme schauen – und natürlich seinen Blog lesen. Da erfährt man nämlich bereits alles über seinen neuesten Film.