Deutsche Fassung meiner Entdeckungsliste 2011 (Original hier):

(Alphabetisch geordnet nach deutschen und teilweise (für Filme, die in Deutschland nie erschienen sind) englischen internationalen Titeln)

‚Tis Pity She’s a Whore (Giuseppe Patroni Griffi, 1971)

Die 7 Pistolen des McGregor (Franco Giraldi, 1965)

12 Stunden Angst (Peter Hyams, 1990)

A.I. – Künstliche Intelligenz (Steven Spielberg, 2001)

Akt der Gewalt (Fred Zinneman, 1948)

Das älteste Gewerbe (Noboru Tanaka, 1974)

Andrea – Wie ein Blatt auf nackter Haut (Hans Schott-Schöbinger, 1968)

Angel Express (RP Kahl, 1999)

Anna und Elisabeth (Frank Wisbar, 1933)

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)

Aquaplaning (Eva Hiller, 1987)

Arrebato (Iván Zulueta, 1980)

Das Auge des Killers (Donald Cammell, 1987)

Babylon – Im Bett mit dem Teufel (Ralf Huettner, 1992)

The Ballad of Tam Lin (Roddy McDowall, 1970)

Batman (Tim Burton, 1989)

Batmans Rückkehr (Tim Burton, 1992)

Bel Ami – Skandinavier Lust (Mac Ahlberg, 1976)

Bel Ami 2000 oder Wie verführt man einen Playboy? (Michael Pfleghar, 1966)

Die Bestie aus dem Weltraum (Alfonso Brescia, 1980)

Bettgeknister, Sexgeflüster (Mario Siciliano, 1981)

Bijou (Wakefield Poole, 1972)

Black Emmanuelle, White Emmanuelle (Brunello Rondi, 1976)

Black on White (Tinto Brass, 1969)

Blow Job (Alberto Cavallone, 1980)

Das Bourne Ultimatum (Paul Greengrass, 2007)

Carrie (William Wyler, 1952)

Chamaco (Leopoldo Savona, 1967)

City Under Siege (Romolo Guerrieri, 1974)

Cliffhanger (Renny Harlin, 1993)

Dave – Zuhause in allen Betten (John Huston, 1969)

The Days of Evil Women (Minoru Shibuya, 1958)

Deine besten Jahre (Dominik Graf, 1998)

The Devil in Miss Jones (Gerard Damiano, 1974)

Dirty Love (Joe D’Amato, 1988)

Django spricht kein Vaterunser (Paolo Bianchini, 1968)

Doctor Jekyll And His Women (Walerian Borowczyk, 1981)

Ein Dollar zwischen den Zähnen (Luigi Vanzi, 1966)

Domino (Thomas Brasch, 1982)

Drei Teufelskerle machen alles nieder (Ernst Hofbauer, 1977)

Dschungelmädchen für zwei Halunken (Ernst Hofbauer, Fernando Orozco, 1975)

Elf Tage, Elf Nächte (Joe D’Amato, 1987)

Die endlose Nacht (Will Tremper, 1964)

Eros-Center Hamburg (Günter Hendel, 1969)

Eyewitness (Lamberto Bava, 1990)

Der Fahnder – Nachtwache (Dominik Graf, 1993)

Fährmann Maria (Frank Wisbar, 1937)

Der Felsen (Dominik Graf, 2002)

Ferdinand, der Pussyschreck (Alois Brummer, 1976)

Der feurige Pfeil der Rache (Giorgio Ferroni, 1970)

Fimpen (Bo Widerberg, 1974)

Fourth Wall (Adriano Bolzoni, 1969)

Frankfurt Kaiserstraße (Roger Fritz, 1981)

Frauen hinter Zuchthausmauern (Gerardo de Leon, 1971)

Das Geheimnis der Todesinsel (Mel Welles, 1967)

Gewalt über der Stadt (Carlo Ausino, 1978)

Ghosts of Mars (John Carpenter, 2001)

The Garden of Delights (Silvano Agosti, 1967)

Die Glut der Gewalt (William Wyler, 1970)

Graf Porno und seine Mädchen (Günter Hendel, 1969)

Grimms Märchen von lüsternen Pärchen (Rolf Thiele, 1969)

Die größte Geschichte aller Zeiten (George Stevens, 1965)

Hanna Amon (Veit Harlan, 1951)

The Hard Way (Norbert Meisel, 1983)

Heiße Ernte (Hans H. König, 1956)

Herbstromanze (Jürgen Enz, 1980)

High Frequency – Tödliche Strahlen (Faliero Rosati, 1988)

Himmel ohne Sterne (Helmut Käutner, 1955)

Hotte im Paradies (Dominik Graf, 2002)

In einem anderen Land (Frank Borzage, 1932)

In Frankfurt sind die Nächte heiß (Rolf Olsen, 1966)

In jenen Tagen (Helmut Käutner, 1946)

Incubus (Leslie Stevens, 1965)

Jägerblut (Hans H. König, 1957)

Die jungen Ausreißerinnen (Walter Boos, 1973)

Kalter Frühling (Dominik Graf, 2003)

Karate, Küsse, blonde Katzen (Ernst Hofbauer, Chih-hung Kuei, 1974)

Der Kerl liebt mich – und das soll ich glauben? (Marran Gosov, 1969)

Knie nieder und friß Staub (Aldo Florio, 1971)

Kreuzfahrt des Grauens (Guido Leoni, 1969)

Liebe kann wie Gift sein (Veit Harlan, 1958)

Le lit de la vierge (Philippe Garrel, 1969)

Long Weekend (Colin Eggleston, 1978)

Love Me Deadly (Jacques LaCerte, 1973)

Lulu – Eine burleske Tragödie (Rolf Thiele, 1962)

Mädchen, Mädchen (Roger Fritz, 1966)

Man spricht über Jacqueline (Werner Hochbaum, 1937)

Manila – In den Klauen des Lichts (Lino Brocka, 1975)

Mein Bruder Kain (Brian De Palma, 1992)

Melody in Love (Hubert Frank, 1978)

Missouri (Blake Edwards, 1971)

Monster aus dem All (Kinji Fukasaku, 1968)

Morgen beginnt das Leben (Werner Hochbaum, 1933)

Nacktes Entsetzen (Rafael Romero Marchent, 1974)

Naked (Armando Bo, 1966)

Naked Pursuit (Toshio Okuwaki, 1968)

Nicht fummeln, Liebling (May Spils, 1969)

Night of Lust (José Bénazéraf, 1963)

Night of the Felines (Noboru Tanaka, 1972)

Nightmare 2 – Die Rache (Jack Sholder, 1985)

La nuit la plus longue (José Bénazéraf, 1965)

Outland – Planet der Verdammten (Peter Hyams, 1981)

Der Pate der Bronx (Demofilo Fidani, 1973)

Polizeiruf 110 – Der scharlachrote Engel (Dominik Graf, 2004)

Eine Pistole für Ringo (Duccio Tessari, 1965)

Power Slide (Marran Gosov)

Red Eye (Wes Craven, 2005)

Der Richter, den sie Sheriff nannten (Yves Boisset, 1977)

Der rote Kakadu (Dominik Graf, 2005)

Roy Colt e Winchester Jack (Mario Bava, 1970)

Sarah (Daan Retief, 1975)

Eine schmutzige Geschichte (Jean Eustache, 1978)

Schulmädchen-Report 3. Teil – Was Eltern nicht mal ahnen (Hofbauer, Boos, 1971)

Servo suo (Romano Scavolini, 1973)

Sen-hime to Hideyori (Masahiro Makino, 1962)

Sentimental Destinies (Olivier Assayas, 2000)

Sehnsucht (Vojtěch Jasný, 1958)

Der Sheriff (John Frankenheimer, 1970)

Signs (M. Night Shyamalan, 2002)

Söldner kennen keine Gnade (Tsui Hark, 1980)

Speed Racer (Andy Wachowsky, Larry Wachoswsky, 2008)

Spetters – Knallhart und romantisch (Paul Verhoeven, 1980)

Spiegelbilder (Robert Altman, 1972)

Eine Stadt wird erpresst (Dominik Graf, 2006)

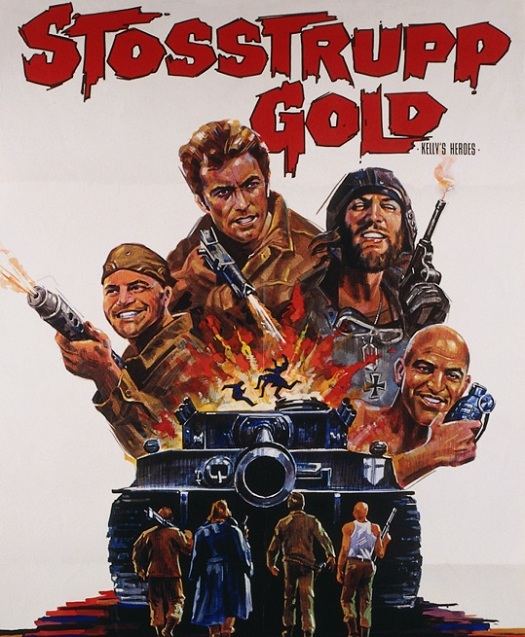

Stoßtrupp Gold (Brian G. Hutton, 1970)

Strictly Forbidden (Jack Deveau, 1974)

Suicide Games in Casablanca (Jess Franco, 1984)

Summer Night Fever (Sigi Götz-Rothemund, 1978)

Die Sünderin (Willi Forst, 1950)

Der Tag des Söldners (Mario Siciliano, 1983)

Tatort – Fortuna III (Wolfgang Becker, 1976)

Tatort – Rache-Engel (Robert Sigl, 2005)

Tatort – Zwei Leben (Wolfgang Staudte, 1976)

Tender Flesh (Jess Franco, 1998)

Theodora – Kaiserin von Byzanz (Riccardo Freda, 1954)

Das Tier (Joe Dante, 1981)

Todesgrüße aus Shanghai (Lo Wei, 1972)

Tödlicher Segen (Wes Craven, 1981)

Transport aus dem Paradies (Zbyněk Brynych, 1962)

Treffer (Dominik Graf, 1984)

Trigger Man (Ti West, 2007)

Tropische Sinnlichkeit (Armando Bo, 1964)

Unbreakable (M. Night Shyamalan, 2000)

Up the Junction (Peter Collinson, 1968)

Valerie – Eine Woche voller Wunder (Jaromil Jires, 1970)

Vampire gegen Herakles (Mario Bava, 1961)

Die verborgene Festung (Akira Kurosawa, 1958)

Verbotene Straße (Emilio Fernández, 1951)

Viele kamen vorbei (Peter Pewas, 1956)

The Village (M. Night Shymalan, 2004)

Vinyan (Fabrice Du Welz, 2008)

Vital (Shinya Tsukamoto, 2004)

Von Angesicht zu Angesicht (Sergio Sollima, 1967)

Vor Sonnenuntergang (Gottfried Reinhardt, 1956)

Der Weg, den wir nicht zusammen gehen (Dominik Graf, Martin Gressmann, 2009)

Die Weibchen (Zbyněk Brynych, 1970)

Das weiße Blatt (Olivier Assayas, 1994)

Wenn du krepierst – lebe ich (Pasquale Festa Campanile, 1977)

Wonnekloß (Marran Gosov, 1972)

You Are a Carrion And I Will Kill You (Manuel Esteba, 1972)

Ein zarter Hals für den Henker (Riccardo Freda, 1956)

Der Zerstörer (Norbert Meisel, 1975)

Zeuge einer Verschwörung (Alan J. Pakula, 1973)

Zum Zerreißen gespannt (John Berry, 1949)

Die Zwangsjacke (William Castle, 1964)

Zwei Kumpel in Tirol (Alois Brummer, 1978)

Die 10 besten Italowestern 2011:

(Gesamt: 34 / alphabetisch geordnet)

10.000 blutige Dollar (Romolo Guerrieri, 1966)

Django – Ich will ihn tot (Paolo Bianchini, 1968)

Django – Sein Gesangbuch war der Colt (Lucio Fulci, 1967)

The Man Who Killed Billy the Kid (Julio Buchs, 1967)

Night of the Serpent (Giulio Petroni, 1970)

El Puro (Edoardo Mulargia, 1969)

Ringo kommt zurück (Duccio Tessari, 1966)

Rocco – Ich leg dich um (Giuseppe Vari, 1966)

Silbersattel (Lucio Fulci, 1978)

Von Django mit den besten Empfehlungen (Nick Nostro, 1968)

Januar 1, 2012 | Veröffentlicht in

Christoph,

Listen |

Leave a comment

Zurück nach vier Jahren Studium in England, wo alles noch so mondän poppig, friedlich und ace war, findet sich Marco (Paolo Turco), Sohn eines Kunststoff-Fabrikanten, im heimatlichen Italien aufgelöst zwischen ziellosem Studentenaufstand und zielloser Großbürger-Tristesse, „wie ein anachronistischer Candide“. Seine letzte Nacht in England verbrachte er noch auf einem Polizeirevier – wir erfahren nicht warum – zwischen Säufern, Hippies und reisenden Musikern, die den blassen Morgen streichen. Italien ist nach vier 60iger-Jahren jedenfalls nicht minder mondän, kann es sein.

Motorräder, Kameras, Mode, kalter Sex, phlegmatische Gemeinheiten, Phrasen-Tennis, Verbilligung der Gefühle, Austreibung der Gefühle, Manufaktur der Gefühle, moralistische Unmoral, Kunstgewerbe, Kapitalismus, Chic, Lesben, Schwule, Pop-Art, Prinzipien der Lüge, Nagellack, Lachen, Plastics, inszenierter Dreck, Retorten-Ideologien, im Kreis fahren mit Auto und Motorrad, schwedische Sekräterinnen, Marketing, Prediger im Park, bankrotte Kleinunternehmer, bedröhnte Engel des Verfalls auf düsteren Parties, Obst klauende Herumtreiberinnen, Fotografinnen, Shareholding, Raserei im Regen, libidinöse Gärtner, Radio, reisende Hippie-Antiquare, Gewitter, Wald, Schrottplätze, Inzest, Kinder die vor einem Güterzug voller Rinder im Matsch spielen. Schein oder Täuschung vor, Wut oder Angst hinter der Kamera? Weiterlesen “Die vierte Wand (1969)” »