In Kurt Hoffmanns Verfilmung des ewigen Jugendbuch-Klassikers nimmt Kästners Erzählweise die epische Erscheinungsform an, die ihr gebührt – nicht zuletzt wegen seiner Drehbuchmitarbeit sehr viel mehr als in den meisten anderen Adaptionen seiner Romane. Kästners klarer und manchmal auch erschreckend direkter Blick auf das Innenleben seiner Charaktere, denen er menschlich so oft so erstaunlich und bewunderswert nahe kam, ohne sich ihnen dabei als „Schöpfer“ aufzudrängen und ihnen ihre Intimität zu nehmen, ist hier mit beachtlicher Kongenialität in eine den Kitschfallen des kommerziellen deutschen Nachkriegsfilms weitgehend elegant ausweichende, transparente Filmsprache übersetzt worden. In seinen Anflügen von poetischem Realismus (Kamera: Friedl Behn-Grund – ALRAUNE [1952]) weckt Hoffmanns Film mitunter Reminiszenzen an die Filme von Jean Vigo – weniger an dessen Internatsfilm ZERO DE CONDUITE denn sein Hauptwerk L’ATALANTE- während das naturalistische Schauspiel insbesondere der jungen Darsteller wiederum an Elia Kazan erinnert. Vergleiche wie diese können aber nur Randnoten sein, denn das hier ist ein Familienfilm – ohne den meisten negativen Konnotationen dieses Terms Rechnung zu tragen.

Die einzige Strömung in Kästners Werk, die seinen suchenden Observationen und seinem Humanismus hier und da widersprach, war sein – sicherlich auch der gesellschaftlichen Mentalität während der Jahrhundertwende geschuldeten – Hang zu überstürzten moralischen – wenn auch niemals reaktionären oder schulmeisterlichen – Implikationen, die unter anderem in seinen Kurzgeschichten dominanter auftreten als hier. Vieles davon hat sich in den Film gerettet und doch ist es wundersam und beeindruckend, mit wieviel Respekt Hoffmann den Charakteren vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe aber doch auf „Wellenlänge“ begegnet. Kinder im deutschen Nachkriegsfilm sind ein zwiespältiges Kapitel für sich. DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER gehört zu den wenigen deutschen Filmen der 50iger, in dem sogenannte Kinder- und Jugend -Probleme angerissen werden und der dafür ohne Scheu vor dunklen Untertönen das Melodram schrammt – für eine Fokussierung auf Kinder und Jugendliche in der gesellschaftlichen Hierarchie war es noch zu früh.

Zwischen den verträumten, schwarzweißen Postkarten-Impressionen des verschneiten Kufstein und der Rahmenhandlung um die Theateraufführung auf der Weihnachtsfeier stehen Momente, in denen die Angst vor dem Verlust dieser mit versonnenem Ernst zusammengehaltenen Verbindung der Jungen, dieser Ersatz-Familie durchschimmert. In denen der von familiären Notständen geplagte Martin im Stillen und der um seinen Status in der Gruppe bangende Uli schließlich lauthals Höllenqualen durchstehen. Vor allem wer selbst ein Internat besucht hat, wird die Präzision der Milieuzeichnung zu schätzen wissen, die Darstellung der Figur des Justus und seines Verhältnisses zu den Schülern – und die spezifische Romantik und nur sporadisch ins Sentiment abgleitende Zärtlichkeit, die Hoffmann und Behn-Grund ihr einhauchen. Vor allem besagte Milleuzeichnung illustriert die Zeitlosigkeit der vor allem inneren Konflikte, die bei Kästner beinahe immer auf emotionaler Repression beruhen. „Warum hast du mir das denn nie gesagt?“ fragt Matz Uli an seinem Krankenhausbett. Dass diese Frage nicht nur im Drehbuch steht, sondern sich durch den gesamten Film zieht und dabei die meisten jungen wie erwachsenen Figuren miteinbezieht, das macht DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER zu einer allen zeitgeistigen Widrigkeiten trotzdenden deutschen Meisterleistung auf dem Feld des Kinderfilms.

DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER – BRD 1954 – Regie: Kurt Hoffmann – Drehbuch: Erich Kästner, nach seinem Roman – Produktion: Günther und Klaus Stapenhorst – Kamera: Friedl Behn-Grund – Musik: Hans-Martin Majewski

Darsteller: Peter Tost (Martin), Bert Brandt (Matz), Knut Mahlke (Uli), Peter Kraus (Johnny), Axel Arens (Sebastian), Michael Verhoeven (Ferdinand), Peter Vogel (Der schöne Theodor), Paul Dahlke (Justus), Paul Klinger (Der Nichtraucher), Heliane Bei (Schwester Beate), Bruno Hübner (Professor Kreuzkamm)

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und der Listenwahnsinn hat traditionell Hochsaison. Dem wollen wir, die wir zumindest zum Teil selbst Listen-Fans sind, uns natürlich nicht entziehen. Bevor es demnächst um die Jahreslisten mit den Lieblingsfilmen des aktuellen Jahrgangs 2009 geht, liegt der Fokus hier in einem Sammelposting erst einmal auf den Entdeckungen abseits des aktuellen Jahrgangs, es geht also um ältere Filme, die man 2009 zum ersten Mal gesehen und für sich entdeckt hat. Einzige Vorgabe für dieses Sammelposting war, dass der Umfang der einzelnen Listen nicht zu umfangreich sein sollte, für allzu ausufernde Listen sind dann ggf. seperate Postings oder der Sehtagebuch- bzw. Listen-Bereich vorgesehen. Hier geht es erstmal um das halbwegs übersichtliche Zusammenfassen komprimierter Entdeckungslisten, wie stark komprimiert und ausgesiebt wurde, schwankt aber von Fall zu Fall. Nachfolgend also die Listen im Einzelnen.

***

Alexander P.

15 Entdeckungen 2009 (ungeordnet):

Mimi wo sumaseba (Yoshifumi Kondo)

Escape from L.A. (John Carpenter)

Sieben Tage Frist (Alfred Vohrer)

Point Break (Kathryn Bigelow)

Strait-Jacket (William Castle)

Salaam Cinema (Mohsen Makhmalbaf)

The Pit, the Pendulum and Hope (Jan Svankmajer)

House by the River (Fritz Lang)

After Midnight (Monta Bell)

Model Shop (Jacques Demy)

Le notti bianche (Luchino Visconti)

Dead of Night (Bob Clark)

Mauvais sang (Léos Carax)

The Mirror (Jafar Panahi)

My Bloody Valentine (George Mihalka)

***

Sano

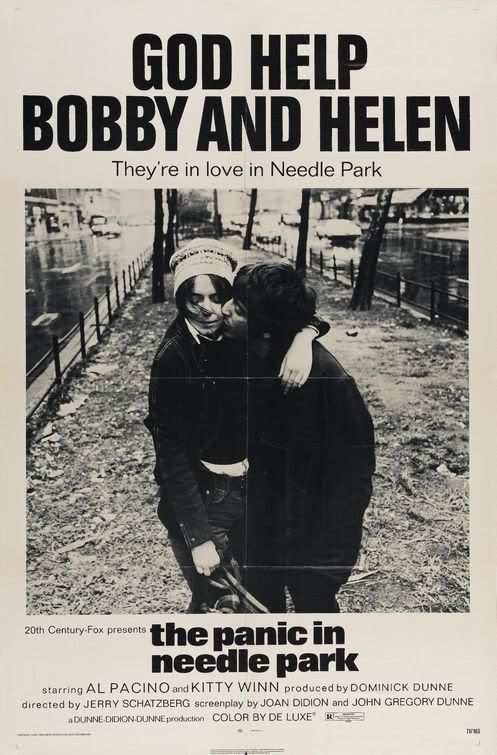

Die sieben aufregendsten Filme des Jahres. Was haben sie bei genauerer Betrachtung gemeinsam? Den Exzess, den Überschuß. Das Manische im Beharren – auf der Allmacht des Helden in Die Nadel, auf der der Natur in Rotes Kornfeld. Die Protagonisten glauben an etwas, sind zwanghaft in ihren Handlungen. Was sich in ihren Gesichtern niederschlägt – in den Augen von Viktor Tsoj, Marlon Brando, Gong Li, Al Pacino, Kitty Winn, Joan Crawford und Joan Marshall – ist die Entschlossenheit und die Präsenz, im Hier und Jetzt. Das Direkte und Schnörkellose, Leben im Augenblick.

1. Hong gao liang Rotes Kornfeld

Yimou Zhang China 1987

2. Igla Die Nadel

Rashid Nugmanov Sowjetunion 1988

3. Chui SaaiDie fliegenden Feuerstühle

Stanley Wing Siu Hongkong 1973

4. Strait-Jacket Die Zwangsjacke

William Castle USA 1963

5. One-Eyed Jacks Der Besessene

Marlon Brando USA 1961

6. The Panic in Needle Park Panik im Needle Park

Jerry Schatzberg USA 1971

7. Homicidal Mörderisch

William Castle USA 1961

***

Andreas

Bei der Suche nach Schwerpunkten und Schnittmengen zwischen den einzelnen filmischen Entdeckungen, also einer Entdeckung auf breiterer Ebene, bin ich schnell zu dem Schluss gekommen, dass meine größte filmische Entdeckung des Jahres wohl tatsächlich eine ziemlich kuriose und spezielle, ebenso ungewöhnliche wie ungewürdigte, überraschende wie abseitige war: der 16mm-Film. Zuvor war er mir überwiegend eigentlich nur von meist unbefriedigenden 35-zu-16mm-Reduktionskopien als Wiedergabemedium bekannt, während nun ausgerechnet bei der Berlinale im Schatten der auf ärgerliche und unnötige Weise teils verpfuschten 70mm-Retrospektive drei erstaunlich schöne 16mm-Kopien (bei denen 16mm im Normalformat auch das Aufnahmeverfahren war: „Schwitzkasten“, „Das unbekannte Hamburg“, „When It Was Blue“) für eine echte Überraschung sorgten, die sich im Laufe des Jahres unerwartet oft bestätigen sollte. Meine zwei vermutlich besten Kinoerlebnisse des gesamten Jahres verdanke ich dem Format: Lino Brockas Meisterwerk „Manila: In the Claws of Light“ auf der Viennale und Andy Warhols „Chelsea Girls“ in der intendierten 16mm-Doppelprojektion. Und auch sonst begegnete es mir immer wieder als Aufnahme- und damit auch originalgetreues Wiedergabeverfahren: bei diversen US-Surferfilmen (allen voran „Red Hot Blue“), bei Clemens Klopfenstein und Christian Schocher, bei Christoph Schlingensief und Jörg Buttgereit, und zumindest als Aufnahmeformat ganz markant auch bei „The Sinful Dwarf“ (den ich übrigens ausdrücklich in der verblüffend stimmigen und die grandios-verstörende Ambivalenz des Films noch steigernden Fassung mit Hardcore-Szenen empfehlen möchte – und natürlich ohnehin nur denjenigen, die wissen, auf was sie sich da einlassen) sowie als Super16-zu-35mm-Blow-Up auch bei (noch…) relativ vielen und dabei auffallend tollen aktuellen Filmen. Das schleichende Verschwinden des klassischen 16mm-Experimental- und Independentfilms – man denke an Wiseman, Benning, Brakhage etc. – ist meines Erachtens eine der großen Tragödien im Gefolge der Digitalisierung, weil die Bildcharakteristik, die spezifische Körnung und Materialität von 16mm bislang auch kein wirkliches digitales Äquivalent hat. Insofern bin ich froh, dieses leider wohl unweigerlich vom mittelfristigen Aussterben bedrohte Format ebenso wie vor zwei Jahren den 70mm-Film gerade noch rechtzeitig vor seiner endgültigen Marginalisierung und Historisierung in originalgetreuer Form entdeckt, erlebt und gewürdigt zu haben. Aber genug davon und lieber schnell zur eigentlichen Liste und den einzelnen Filmen…

31 Entdeckungen (ungeordnet; drei Viertel der ausgewählten Filme im Kino gesehen; wegen besserer Übersichtlichkeit sind lediglich die deutschen bzw. internationalen Titel sowie die Regie angegeben):

Schwitzkasten (John Cook)

Nocturnal Uproar (Catherine Breillat)

Downtown – Die nackten Puppen der Unterwelt (Jess Franco)

Die Kommissarin (Aleksandr Askoldov)

Sansho Dayu – Ein Leben ohne Freiheit (Kenji Mizoguchi)

Geschichte der Nacht (Clemens Klopfenstein)

The Satisfiers of Alpha Blue (Gerard Damiano)

El Sur – Der Süden (Victor Erice)

Die nackte Gräfin (Kurt Nachmann)

One-Eyed Jacks (Marlon Brando)

Les hautes solitudes (Philippe Garrel)

Rancho Notorious (Fritz Lang)

Chelsea Girls (Andy Warhol)

Monpti (Helmut Käutner)

Red Hot Blue (Curt Mastalka)

Quelle für die Dürstenden (Juri Iljenko)

Transes – Reiter auf dem toten Pferd (Clemens Klopfenstein)

Few of Us (Sharunas Bartas)

Mondo Cannibale 2. Teil – Der Vogelmensch (Ruggero Deodato)

Bona (Lino Brocka)

Feuerpferde (Sergej Paradschanow)

So Is This (Michael Snow)

Reisender Krieger (Christian Schocher)

Manila: In the Claws of Light (Lino Brocka)

Venus im Pelz (Massimo Dallamano)

Supermarkt (Roland Klick)

Jaguar (Lino Brocka)

Still Life (Sohrab Shahid Saless)

Zwei unter Millionen (Victor Vicas, Wieland Liebske)

The Sinful Dwarf (Vidal Raski)

Mad Foxes (Paul Grau)

Bonus:

+ sechs Mal William Castle mit Live-Gimmicks

+ die grandios direkten, prägnant erzählten Kurzfilme von Marran Gosov

+ 70mm in seiner Essenz: The Miracle of Todd-AO & Sky over Holland

+ Western im Kino (die beiden größten Neuentdeckungen stehen auf der Liste, die schönsten Wiederentdeckungen: Forty Guns, My Darling Clementine, El Dorado)

+ diverse Retrospektiven und Werkschauen, vor allem jedoch die zu Apichatpong Weerasethakul, Claire Denis und John Carpenter (drei Filmemacher für die große Leinwand)

+ Sleaze, Trash und Schlock aller Couleur, je schäbiger und schmieriger, desto lieber (halb-stellvertretend finden sich die vollkommen großartig-schäbigen Schundwerke Downtown und Mad Foxes in obiger Liste)

Und noch anderes mehr, das hier allerdings den Rahmen sprengen würde.

***

Alexander S.

23 Entdeckungen

Um mich zu beschränken habe ich nur Filme aufgenommen, von denen ich mir vorher nicht sowieso schon sicher war, dass sie mich restlos begeistern würden, daher fehlen einige erstmals gesehene Filme von Zulawski, Resnais, Cronenberg… Zweimal habe ich trotzdem geschummelt, da „Stereo“ und „Satansbraten“ einfach in meine Liste MUSSTEN…

Spavolač mrtvol (Juraj Herz 1969)

Stereo (David Cronenberg 1969)

De vierde man (Paul Verhoeven 1983)

Angst (Gerald Kargl 1983)

Ran (Akira Kurosawa 1985)

Anatomie de l’enfer (Catherine Breillat 2004)

Sanma no aji (Yasujiro Ozu 1962)

Braindead (Peter Jackson 1992)

Satansbraten (Rainer Werner Fassbinder 1976)

A Streetcar Named Desire (Elia Kazan 1952)

Play Time (Jacques Tati 1967)

Dinner at Eight (George Cukor 1933)

Die Zärtlichkeit der Wölfe (Uli Lommel 1973)

The Devil Doll (Tod Browning 1936)

Few of Us (Sharunas Bartas 1997)

Le film a venir (Raoul Ruiz 1997; Short)

Dealer (Benedek Fliegauf 2004)

La coquille et le clergyman (Germaine Dulac 1928)

Nekujiru-so (Tatsuo Sato 2001; Short)

Monsieur Klein (Joseph Losey 1976)

Russkiy kovcheg (Aleksandr Sokurov 2002)

Femina Ridens (Piero Schavazappa 1969)

Pokolenie (Andrzej Wajda 1955)

***

Christoph

Listen erstellen macht Spaß – aber nur, wenn man nicht zu rigide auswählen muss! Wie ich in diesem Text erst kürzlich schrieb, finde ich praktisch beinahe alles gut, bin von Natur aus genügsam und obschon im Leben ein Pessimist, zumindest als Cineast eine ausgesprochene Frohnatur, die nichts anbrennen lassen will.

Da ich während meines 7-monatigen Aufenthalts in Cambridge (dem englischen, nicht dem amerikanischen) aufgrund des äußerst bescheidenen Programmangebots der drei örtlichen Kinos und pragmatischer Selbstbeschränkung aus Sparsamkeitsgründen kaum aktuelle Filme gesehen und darüber hinaus alle drei wichtigen deutschen Festivals – Berlinale, Filmfest München und Fantasy-Filmfest – versäumt habe, beläuft sich die Anzahl von gesehenen Neustarts bei mir auf mickrige 25. Bei insgesamt um die 350 gesichteten Filmen. Dementsprechend darf diese Liste als meine eigentliche Bestenliste des Jahres gelten, da ich nicht nur zu wenig aus sondern anscheinend auch nur die zweite Wahl an Filmen dieses Kinojahres gesehen habe.

Mit einer „Entdeckung“ assoziiere ich persönlich auch immer eine Überraschung, niedrige oder unscheinbare Erwartungshaltungen, die sich zu begeisterten Wolken aufblähen. Daher habe ich beschlossen, mir selbst die Auswahl meiner 44 Entdeckungen anhand des jeweiligen Überraschungsfaktors zu erleichtern. Filme von Lieblingsregisseuren, auf die man sich schon seit Jahren freut oder auch allgemein Titel, von denen man zuvor stets sagte „Den will ich schon ewig sehen“ disqualifizieren sich selbstverständlich. Anders sieht das schon mit Filmen von Lieblingsregisseuren aus, die einem bisher komplett egal waren, nach denen man kein Verlangen verspürte und die man dann schlussendlich doch zufällig oder einfach so aus Komplettierungsgründen gesehen hat, völlig unvorbereitet auf die Welle der folgenden Begeisterung. Hier also eine Liste mit 44 Filmen, die ich eindeutig 2009 entdeckt habe.

1. Memories within Miss Aggie(Gerard Damiano, USA 1974)

2. Viva Zapata! (Elia Kazan, USA 1952)

3. Haus der Schatten (Alasteir Reid, GB 1970)

4. Die scharlachrote Kaiserin (Josef von Sternberg, USA 1934)

5. The Honeymoon Killers (Leonard Kastle, USA 1969)

6. Bullitt (Peter Yates, USA 1968)

7. Der Wildeste unter 1000 (Martin Ritt, USA 1963)

8. Die nackte Gräfin (Kurt Nachmann, BR Deutschland 1971)

9. Der Mann auf dem Dach (Bo Widerberg, Schweden 1976)

10. Anatomy of Hell (Catherine Breillat, Frankreich 2004)

11. Kaltblütig (Richard Brooks, USA 1967)

12. If…. (Lindsay Anderson, GB 1968)

13. Die große Leidenschaft (David Lean, GB 1949)

14. Eine Handvoll Hoffnung (Nicholas Ray, USA 1956)

15. Equus (Sidney Lumet, GB/USA 1977)

16. Adaptation (Spike Jonze, USA 2002)

17. Ein Platz an der Sonne (George Stevens, USA 1951)

18. Manji – Die Liebenden (Yasuzo Masumura, Japan 1964)

19. Nizza (Jean Vigo, Frankreich 1930)

20. Meine Lieder, meine Träume (Robert Wise, USA 1965)

21. Britannia Hospital (Lindsay Anderson, GB 1982)

22. Ein neuer Stern am Himmel (George Cukor, USA 1954)

23. Excalibur (John Boorman, GB 1981)

24. Ipcress – Streng geheim (Sidney J. Furie, GB 1965)

25. Der Erfolgreiche (Lindsay Anderson, GB 1973)

26. The Devil’s Backbone (Guillermo del Toro, Spanien/Mexiko 2001)

27. The Prince of Terror (Lamberto Bava, Italien 1988)

28. Allegro (Christoffer Boe, Dänemark/Schweden 2006)

29. Door to Silence (Lucio Fulci, Italien 1991)

30. Elvira Madigan (Bo Widerberg, Schweden 1967)

31. Der Wolfsjunge (François Truffaut, Frankreich 1970)

32. Death Falls Lightly (Leopoldo Savona, Italien 1972)

33. Mumsy, Nanny, Sonny and Girly (Freddie Francis, GB 1969)

34. Die Schlacht der Centurions (Lucio Fulci, Italien 1984)

35. Happy End (Oldrich Lipsky, Tschechoslowakei 1966)

36. Taxi zum Klo (Frank Ripploh, BR Deutschland 1981)

37. The Consequences of Love (Paolo Sorrentino, Italien 2004)

38. Lost Soul (Dino Risi, Italien/Frankreich 1977)

39. Umarmung (Roberto Malenotti, Italien/Frankreich 1969)

40. Kaminsky – Ein Bulle dreht durch (Michael Lähn, BR Deutschland 1985)

41. Howling VII / The Howling – New Moon Rising (Clive Turner, USA 1995)

42. Jede Nacht um neun (Jack Clayton, GB 1967)

43. Hard Car – Liebe auf Asphalt (Giovanni Amadei, Italien 1990)

44. Downtown – Die nackten Puppen der Unterwelt (Jess Franco, Schweiz 1975)

Da aber diese 44 Filme nur die Hälfte der 2009 frisch errungenen Lieblinge und fantastischen Filmerlebnisse fasst – fassen kann! – konnte ich es mir nicht verkneifen, 44 weitere Filme anzuhängen, deren Sichtung ich teilweise schon seit Jahren gierig herbeigesehnt habe, da ich mir davon großes, interessantes oder obskures versprach. Diese Liste ist mindestens ebenso wichtig, aber um nicht aus dem Rahmen zu fallen, verlinke ich sie nur. Insgesamt also 88 Entdeckungen – was für eine Ausbeute!

Als Bonus angehängt ist auch noch eine kleine Liste mit 10 „speziellen“ oder bizarren Sichtungs- / Rezeptionserlebnissen.

***

Dezember 28, 2009 | Veröffentlicht in

Alexander P.,

Alexander Schmidt,

Ältere Texte,

Andreas,

Blog,

Blogautoren,

Christoph,

Die Redaktion,

Listen,

Sano |

11 Comments

Die eine bizarre Schönheit ausstrahlende Eis- und Steinlandschaft einer winterlichen Ostseeinsel gibt in Schlingensiefs drittem Spielfilm die Kulisse für ein Drama von archaischen Ausmaßen ab. Anders als in seinen späteren, auf bestimmte politische Ereignisse Bezug nehmenden Filmen, lotet Schlingensief hier in mythischem Erzählgestus die (Un-)Tiefen des menschlichen Bewusstseins mit all seinen Ängsten und Begierden aus. Ein pathetischer Erzähler führt, düstere Prophezeiungen raunend, durch die surreale Urspungswelt, die sich der Film irgendwo im phantastischen Niemandland zwischen Lewis Carrolls „Wunderland“ und Caspar David Friedrichs düstersten Bildern entwirft.

Udo Kier verkörpert hier als finsterer Baron Tante Teufel einmal mehr das Böse auf seine charmant kokettierende Weise: „Ich…ich habe den Teufel gesehen… Und er war schöner als ich!!!“ (schluchzt laut auf). Die damals noch so gut wie unbekannte Tilda Swinton, die zur Drehzeit eine kurze Liaison mit Regisseur Schlingensief hatte, kann in ihrem zweiten Spielfilm überhaupt bereits als die ätherische und rätselhafte Elfe glänzen, die sie in verblüffend ähnlicher Weise später auch in Jarmans „The Last of England“ und anderen Filmen verkörpern sollte.

Eine Handlung im klassischen Sinne gibt es in diesem Film nicht. Vielmehr verbindet „Egomania“ in assoziativer Weise Versatzstücke und Archetypen großer Menschheitsmythen, von Ödipus über Jesus und Macbeth bis zum fliegenden Holländer und Dracula. Dabei gelingt es dem Film jedoch auf vielschichtige und – nicht zuletzt auch dank der ausgezeichneten Kameraarbeit – oft poetische Weise die menschliche Urkatastophe Liebe in zugleich faszinierende und verstörende Bilder zu fassen: Liebe zu sich, zu anderen, zu Geld, zu Macht und zum Tod selbst. Wagnersches Pathos geht hier eine ganz ungezwungen wirkende Liaison mit augenzwinkernder Ironie ein.

Am Ende scheitert die Liebe in jeder Hinsicht und wir dürfen uns dem kultivierten und zugleich ironisch reflektierten Weltschmerz hingeben, wenn der Erzähler angesichts der Tragödie nicht müde wird zu insistieren: „Ein anderes Weltende wird es nicht geben!“

Egomania – Insel ohne Hoffnung, BRD 1986, 84 Min, Regie: Christoph Schlingensief, Kamera: Dominikus Probst, Mit: Tilda Swinton, Udo Kier, Uwe Fellensiek, Anne Fechter.

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Jerry Schatzberg ist einer der Vergessenen der Filmgeschichte. Eine Randnotiz, eine Fußnote. Natürlich gibt es viel unbekanntere Filmemacher. Aber Schatzberg war einmal berühmt. Nicht nur als Modephotograph (er arbeitete u.a. für Vogue, Esquire, Life – erinnern wir uns kurz an Michelangelo Antonioni’s Blow Up oder Will Trempers Playgirl (beide 1966) um uns in Erinnerung zu rufen wie angesagt dieser Beruf während der 60er Jahre war), sondern als einer der herausragenden Regisseure des New Hollywood während der 70er. Von den etwas über ein Dutzend Spielfilmen seiner Karriere (Schatzberg ist inzwischen 82 Jahre alt, sein letzter Spielfilm entstand 2000) wurden vier für die Goldene Palme nominiert, und er gewann sie auch einmal, 1973 für Scarecrow. Ein Kritikerliebling also, aber auch einer jener Künstler, denen der Übergang von der Fotografie zum Film gelungen ist, und der durch seine frühere Arbeit einen Anderen Zugang zur Inszenierung gefunden hat, als manche jüngeren Zeitgenossen die ohne größere Umwege auf dem Regiestuhl landeten. Ich musste an Maurice Pialat und Loulou (1980) denken. Pialat kam ebenfalls spät zum Filmemachen, war zunächst Maler, und seine Sensibilität wirkt auf mich in vergleichbarer Weise wie bei Schatzberg. Eine eigene Auffassung von Rhythmus, Fragmentierung der Erzählung, und vor allem der Umgang mit Lichtsetzung und Kameraführung. Cinéma vérité als Versprechen eines neuen Bewusstseins. Es wäre eine lohnenswerte Arbeit, die Traditionslinie dieser Methode nicht nur im Dokumentarfilm sondern auch im Spielfilm zu thematisieren. Panic in Needle Park wäre sicher einer der herausragenden Vertreter.

Den Blick des Fotografen erkennt man nicht nur an der ausgesuchten Komposition der Bilder, sondern typischerweise vor allem am Interesse an den Schauspielern, ihren Blicken und Gesten. Was Panic in Needle Park jedoch von vielen sogenannten Schauspielerfilmen unterscheidet ist Schatzbergs Aufmerksamkeit für Details der Umgebung. Der Film wirkt somit im besten Sinne als Zeitdokument, als nostalgisch-verklärtes Bild einer vergangenen Ära. Das Postmoderne geht ihm jedoch noch weitgehend ab. Sein Authentitätsversprechen muss damals noch gewirkt haben, ist keine leere Geste, kein Zitat sondern ein Ausdruck von genuinem Interesse. Neorealismus in der Form New Hollywoods. Was ebenfalls auffällt ist die Lichtführung. Die Ausleuchtung – oft natürliches Licht – wird im klassischen Sinn zur stärkeren Ästhetisierung benutzt, ist zum großen Teil der Stimmungsfaktor des Films. In Kombination mit einer atmenden Handkamera gibt es ein Gefühl der Unmittelbarkeit, das aufs genaueste geplant erscheint. Was mir am meisten imponiert hat, waren die vielen beiläufigen Gesten. Hände beim verdünnen und verpacken von Heroin. Großaufnahmen von Gesichtern, wie zufällig beobachtet. Es ist alles für die Kamera inszeniert, wirkt jedoch natürlich. Das Leben – übergroß. Im Grunde sind die klassischen Hollywoodtugenden nur leicht variiert, eine Verschiebung nur. Doch die Wirkung ist eine Gegenteilige. Fragmentarisch statt geschlossen, unvollendet statt vollkommen.

Wenn es heutzutage einen amerikanschen Filmemacher gibt der am offensichtlichsten von Schatzberg gelernt hat, dann ist das James Gray. Nicht nur weil er New York filmt wirkt vieles bekannt. Die Farbigkeit, die Oberflächentextur ist ähnlich. Die Einbettung der Figuren in räumliche Kontexte. Die exakte Beobachtung und die Determiniertheit der Abläufe.

Leider gibt es zu Schatzberg soviel ich weiß nicht viele Bücher oder ausführlichere Artikel. Dieses Schicksal teilt er natürlich mit einigen anderen Ikonoklasten der amerikanischen Gesellschaft während der 60er und 70er wie Monte Hellman, Hal Ashby, Bob Rafelson oder Dennis Hopper, die ihre Popularität und ihren Kultstatus während der 70er nicht anhand ihrer notorisch vernachlässigten Werke und deren prägenden Wirkung auf die Kinematographie in die Gegenwart retten konnten, sondern Opfer der kategorialen Umstrukturierung der Populärkultur und der folgenden Massenamnesie der Reaganära wurden. Soll heißen: die meisten der Filme wurden später nicht mehr gesehen, obwohl sie oft erwähnt worden sind.

Wie gesagt: viel Zusammenhängendes wurde über Schatzberg wohl nicht geschrieben. Gefunden habe ich lediglich ein Buch von Michel Ciment. Was seine anderen Filme hergeben weiß ich leider noch nicht. Doch es scheint klar zu sein, dass ihn eine besondere Sensibilität auszeichnet, die trotz seiner brillanten Form auf die Öffnung des Bildes setzt. Somit könnte sich wieder einmal die Frage des Stils stellen. Ist man variabel, zählt man bei den meisten Leuten noch immer nicht zu den „bevorzugten“ Autoren. Die Dominanz eines angeblichen einheitlichen Stilwillens á la Tarkovsky, Bergman, Ford oder Bresson scheint mehr zu beeindrucken als Vielfalt und Reichtum der angewandten Mittel. Aber das ist natürlich auch Polemik meinerseits, und vielleicht eine andere Baustelle…

Ich habe an dieser Stelle viel über Schatzbergs Herangehensweise geschrieben, aber im Grunde lediglich den einen Film, Panic in Needle Park, vor Augen gehabt. Ebenso ergeht es Schatzberg mit seinen Protagonisten. Er scheint über die Welt, über soziale Problematiken zu berichten. Der Fokus liegt jedoch die ganze Zeit auf der Liebesgeschichte zwischen zwei Individuen. Das Allgemeine löst sich im Spezifischen auf. Dass das Zentrale immer noch die handelnden Personen sind, ist der nostalgische Rest den Schatzberg mit seinen amerikanischen Kollegen des New Hollywood teilt. Ein Kino der Hoffnung vielleicht.

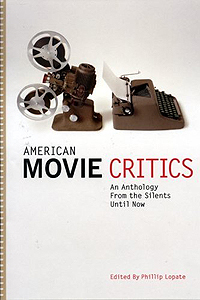

Filmbücher sind bisher viel zu kurz auf unserem kleinen Blog gekommen und das bevorstehende Weihnachtsfest ist die ideale Gelegenheit, das zu ändern. Im Folgenden will ich fünf Bücher aus meinem Regal vorstellen, Geschenkideen in der letzten Minute für kinobegeisterte Familienmitglieder und Freunde oder Möglichkeiten das Weihnachtsgeld von Oma nach dem Fest schnell wieder loszuwerden. Bei der Auswahl handelt es sich absichtlich nicht um Neuerscheinungen (obwohl durchaus einige neuere Bücher dabei sind), auch habe ich darauf geachtet, dass es sich um Bücher handelt, die vielleicht noch nicht in jeder deutschen Tageszeitung ausführlich besprochen wurden. Alle hier vorgestellten Titel sollten noch problemlos im Buchhandel erhältlich sein, falls nicht sind sie mit Sicherheit noch über Ebay oder den Amazon Marketplace zu bekommen. Eines haben auf jeden Fall alle Bücher gemeinsam: Sie zählen zu meinen Lieblingen und ich kann sie vorbehaltlos empfehlen.

Phillip Lopate: American Movie Critics. An Anthology From the Silents Until Now. Expanded Edition. The Library of America, New York 2008. Preis: c.a. 14 $, c.a. 10 € (Softcover)

Phillip Lopate: American Movie Critics. An Anthology From the Silents Until Now. Expanded Edition. The Library of America, New York 2008. Preis: c.a. 14 $, c.a. 10 € (Softcover)

Welch größeren Stellenwert die Filmkritik in den USA im Vergleich zu Deutschland einnimmt, kann man daraus ersehen, dass die Library of America (eine Institution vielleicht vergleichbar mit der Bundeszentrale für politische Bildung – nur mit Schwerpunkt auf belletristischen und journalistischen Texten und auch nur teilweise staatlich finanziert) regelmäßig Sonderausgaben bedeutenden Filmkritikern widmet (gerade ist eine Gesamtausgabe zu Manny Farbers Schriften erschienen). American Movie Critics – An Anthology From the Silents Until Now bildet dabei eine Art Schlüsselwerk: ein 800-Seiten-dickes Kompendium, ein gigantischer Kanon der amerikanischen Filmkritik von Vachel Lindsay und Hugo Münsterberg bis Kenneth Turan und Jonathan Rosenbaum. Das Konzept ist einfach: Über siebzig amerikanische Filmkritiker von der Stummfilmzeit bis heute werden vorgestellt, mit einer kurzen Biographie (besser: Schaffensüberblick) und dem Abdruck mindestens einer ihrer Originaltexte. Angenehmerweise sind gerade einige der unbekannteren Namen (Otis Ferguson, Vincent Canby) mit mehreren Texten vertreten, während für eine breit rezipierte Journalistin wie Susan Sontag der Abdruck eines Essays ausreicht. Und es entsteht auch ein Kaleidoskop der Filmgeschichte und ihrer Rezeption: Von der Konsolidierung des neuen Mediums, dem Übergang vom Stumm- zum Tonfilm, dem Aufkommen der Autorentheorie, New Hollywood bis zu Tarantino und der Postmoderne. Es sind etliche sehr bekannte Texte enthalten, Pauline Kaels Trash-Essay, Paul Schrader’s Notes on Film Noir oder die Billy Wilder (Reconsidered)-Artikel von Andrew Sarris, aber auch einige (zumindest hierzulande) unbekanntere Sachen. Etwas schade vielleicht, dass die feministische Filmkritik nur am Rande auftaucht und Debatten und Kontroversen innerhalb der amerikanischen Filmkritik völlig außen vorbleiben, die Texte manchmal etwas isoliert stehen. Trotzdem, gerade als Einstieg in die wunderbare Welt der Filmkritik und um zu verstehen, wo die heutigen Autoren ihre Wurzeln haben, ein großartiger Sammelband.

Rainer Knepperges (Hg.): Gdinetmao – Abweichungen vom deutschen Film, Maas Verlag, Berlin 2001. Preis: 14 €

Rainer Knepperges (Hg.): Gdinetmao – Abweichungen vom deutschen Film, Maas Verlag, Berlin 2001. Preis: 14 €

Gdinetmao war der Name einer Filmzeitschrift aus dem Umfeld des Kölner Filmclubs 813, die von Rainer Knepperges herausgegeben wurde. Da der Großteil der 13 erschienenen Hefte vergriffen ist, ist das Buch „Abweichungen vom deutschen Film“ eine willkommene Best Of-Sammlung von Texten, die sich alle mit einem Thema beschäftigen: der Sorte von deutschen Filmen, die in anderen Monographien nur am Rand oder gar nicht auftauchen. Das heißt konkret: Interviews mit Zbynek Brynych, Hartmut Bitomsky und Christian Petzold, Kurzbesprechungen jeder einzelnen Folge von DER KOMISSAR (inklusive einer längeren zu Folge 17 PARKPLATZ-HYÄNEN, Regie: Zbynek Brynych), Artikel zu Tresslers SUKKUBUS und Fleischmanns HERBST DER GAMMLER, eine schwärmerische Jugenderinnerung von Olaf Möller an die Edgar Wallace-Filme, Stefan Ertls Liste mit Lieblingsfilmen von Nadja Tiller, ein Essay mit dem schönen Titel „Helge Schneider verstehen“ und und und… Man sieht schon, vieles davon bewegt sich auf dem Terrain, auf dem heute SigiGötz-Entertainement unterwegs ist und gerade für die treuen Leser jener Zeitschrift (aber nicht nur die!) bekommt Gdinetmao – Abweichungen vom deutschen Film meine wärmste Empfehlung. Bestellen kann man das Buch noch direkt beim Verlag, im Handel scheint es schon vergriffen zu sein.

Caelum Vatnsdal: They came from within – A History of Canadian Horror Cinema, Arbeiter Ring Publishing, Winnipeg 2001. 256 Seiten. c.a. 23CDN$, c.a. 15€

Caelum Vatnsdal: They came from within – A History of Canadian Horror Cinema, Arbeiter Ring Publishing, Winnipeg 2001. 256 Seiten. c.a. 23CDN$, c.a. 15€

Kanadischer Horrorfilm? Das kanadische Kino an sich (mit einem noch einmal sehr eigen ausgeprägten cinéma québécois) ist für viele schon eine Unbekannte, aber dann auch noch Horrorfilme? In der Tat sind Horrorfilme für das durch das staatlich finanzierte National Film Board mit seinem Schwerpunkt auf Dokumentar- und Animationsfilmen geprägte Land nicht gerade typisch. Dass David Cronenberg Kanadier ist, wissen vielleicht die meisten Cineasten, aber wer weiß schon, dass viele der besten Produktionen der großen Slasherwelle von Mitte der Siebziger bis Anfang der Achtziger kanadische Filme waren: BLACK CHRISTMAS, MY BLOODY VALENTINE, HAPPY BIRTHDAY TO ME, PROM NIGHT oder HUMONGOUS. Steuererleichterungen der kanadischen Regierung mit dem Ziel den Aufbau einer eigenen Filmindustrie voranzutreiben, die der Konkurrenz durch den großen Bruder südlich der Grenze standhalten sollte, ermöglichten einen (eher kurzzeitigen) Boom des Genrefilms, besonders des Horrorfilms. In Caelum Vatnsdals Geschichte des kanadischen Horrorfilms nehmen David Cronenberg und die Slasherwelle natürlich viel Raum ein, aber er beginnt seine Reise durch diese unbekannte Welt viel früher und gestaltet sie viel umfangreicher, von den ersten horrorähnlichen Stummfilmen über wildernde Grizzlybären bis zu den neuesten Wiederbelebungsversuchen (die GINGER SNAPS-Reihe beispielsweise). Immer wieder kreist Vatnsdal dabei um Probleme, die das kanadische Kino generell kennzeichnen: Wie kann man Filme drehen, wenn im (gleichsprachigen!) Nachbarland, die mächtigste Filmindustrie der Welt sitzt? Kann der Staat die private Industrie ersetzen? Wie kann man Genrefilme machen in einem Land, das sich von seinem großen Nachbarn durch möglichst künstlerisch ambitionierte Projekte abheben möchte? Was sind eigentlich das spezifisch Kanadische an den Filmen, gibt es so etwas wie kanadische Ängste, eine kanadische Identität? Und wie spielt das Kino aus der Provinz Québec und der dort seit den Sechzigern und der „Stillen Revolution“ grassierende Nationalismus da mit rein? Kanadische Filmgeschichte, von den marginalisierten Rändern her beschrieben in einem Buch, das sich weniger mit den einzelnen Filmen, als vielmehr mit den kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzt. Ob es mal ein ähnliches Buch zum deutschen Horrorfilm geben wird?

Olaf Möller, Hans Schifferle, Sascha Westphal: Ritual und Romantik. Das Kino des Eckhart Schmidt, belleville Verlag, München 1997. 120 Seiten. 7,50€

Olaf Möller, Hans Schifferle, Sascha Westphal: Ritual und Romantik. Das Kino des Eckhart Schmidt, belleville Verlag, München 1997. 120 Seiten. 7,50€

Eine ekstatische Liebeserklärung aus München an einen der großen verkannten Regisseure aus München – in drei Teilen. Zuerst Hans Schifferle über die wilden Sechziger: Schmidt als Filmkritiker (für die SZ und film, gemeinsam mit Rudolf Thome), als Teil einer Gruppe von Filmemachern (Thome, Lemke, Zihlmann, Gosov), die versuchten die Nouvelle Vague, aber vielleicht doch direkt Hawks und Walsh an die Isar zu holen. Die ersten Kurzfilme und die ersten beiden Spielfilme: JET GENERATION und ATLANTIS – EIN SOMMERMÄRCHEN. Dann, das große Loch, knapp zehn Jahre dreht Schmidt nicht mehr, auch das Buch versucht diese Lücke nicht zu füllen. Erst 1981 das Comeback mit DER FAN (genau genommen drehte Schmidt schon ein Jahr vorher eine Dokumentation über Douglas Sirk), dieser New Wave-Thriller über Pop und Faschismus und die alles verzehrende Liebe. Sascha Westphal widmet sich Schmidt in den Achtzigern. Ein fulminantes Essay, das so brennend Lust macht, die Filme zu sehen, das es kaum auszuhalten ist, insbesondere auf den anlässlich eine DAF-Konzerts in Wien eher spontan entstandenen DAS GOLD DER LIEBE (der nicht in der Schmidt-DVD-Box enthalten ist, in der sonst alle wichtigen Spielfilme der Achtziger dabei sind). Auf knapp dreißig Seiten wird auf alles eingegangen, was für das Verständnis von Schmidts Filmen auch nur irgendwie wichtig ist: das Kino der Achtziger, die Achtziger in den USA und Deutschland, Pop und NDW, Ästhizismus (cinema of narcissism, wie Westphal es nennt, und die Verbindung von Schmidt und Mann und Schrader), Hochkultur (Oper, Romantik, Kleist, Antonioni) und low culture (Genrekino, die BRAVO als Inspirationsquelle, Melodramatik und Emotion, das deutsche Kino der Fünfziger) und ihre Verbindung in Schmidts Werken usw. Geschrieben ist der Text nie distanziert-hochgestochen, sondern leidenschaftlich-einfühlsam und geprägt von einem Wissensdurst, den man nur für die Dinge entwickeln kann, die man wirklich liebt. So wie die Achtziger das Herzstück in Schmidts Filmographie sind, so ist Westphals Artikel das Herzstück des Buches. Eckhart Schmidt und die „Hochkultur“, darüber schreibt auch Olaf Möller in seinem Text über die Neunziger und Schmidts Opernfilme und seine E.T.A. Hoffmann-Verfilmung DER SANDMANN. Es ist ein nicht weniger leidenschaftlicher Versuch den späten, manchmal doch etwas rätselhaften Schmidt zu erfassen. Anstatt des sonst in solchen Sammelbänden üblichen Interviews ist eine umfangreiche Filmographie enthalten, die Schmidt selbst kommentiert, dazu gibt es einen seiner Texte als Kritiker, ein zehnseitiges Essay über Budd Boetticher. Erschienen ist das Buch 1997 anlässlich einer umfangreichen Retrospektive im Münchner Filmmuseum. Das ist jetzt zwölf, fast dreizehn Jahre her und so wirklich wiederentdeckt worden ist Schmidt immer noch nicht. Und auch wenn das Filmmuseum weiter regelmäßig seine Filme zeigt – es wäre an der Zeit für eine weitere große Retrospektive, schon allein weil seit 1997 über fünfzig neue Filme entstanden sind, die zum Großteil im TV-Programm untergehen. Vielleicht ja mal im Rahmen eines großen deutschen (Münchner??) Festivals?

Jörg Buttgereit & Freunde: Japan – Die Monsterinsel, Martin Schmitz Verlag, Berlin 2006. Hardcover. 256 Seiten. 24,50€

Jörg Buttgereit & Freunde: Japan – Die Monsterinsel, Martin Schmitz Verlag, Berlin 2006. Hardcover. 256 Seiten. 24,50€

Ein wunderschönes, mit viel Liebe zusammen gestelltes Buch in edlem Einband, das ich immer wieder gerne aus dem Regal hole und sei es nur um den ausführlichen Bildteil zu bewundern. Buttgereit und seine Freunde (u.a. Hans Schifferle und Marcus Stiglegger) meistern den schmalen Grat: sie sind Fan genug um begeisternd mitreissen zu können, wahren aber immer genügend analytischen Sachverstand um glaubwürdig und interessant zu bleiben und haben ein Auge für Trash genau wie für die gesellschaftlichen Entwicklungen, die in den Filmen anklingen. Das Buch steht in der Tradition der guten alten Filmführer, durch einzelne Besprechungen der meisten seit 1954 in Japan entstandenen Monsterfilmen (in jedem Fall sind alle in Deutschland erschienenen enthalten) – eingeteilt nach ihren Hauptdarstellern Godzilla, Gamera und einer Sammelkategorie für den Rest – bekommt man einen Überblick über das gesamte Genre. Sehr nützlich sind die DVD-Tips am Ende jedes Artikels, die immer auf die weltweit besten Veröffentlichungen verweisen, aber auch jede deutsche DVD berücksichtigen. Dazwischen gibt es Interviews, die Buttgereit in Japan alle selbst geführt hat – mit Haruo Nakajjima, dem Mann im Godzilla-Kostüm genau so wie mit Gamera-Regisseur Noriaki Yuasa. Am Schönsten ist aber der große Bildteil mit vielen Kinoplakaten (deutschen wie ausländischen), Magazintiteln, Monsterspielzeug und Fotos aus Buttgereits Privatsammlung.

Eines vorweg – ich weiß nicht mehr, wer den Film gemacht hat und aus welchem Land er stammt. Aus Gründen der Authentizität will ich dies aber auch in Zeiten des Internets nicht nachschlagen. Man muss auch kein Scherlock Holmes sein um zu erkennen, dass die Handlung im ehemaligen Ostblock angesiedelt ist. Wo auch sonst wurde zum Tode Josef Stalins eine Woche Staatstrauer angeordnet.

Alle Bilder von: http://www.stillehochzeit-film.de/presse.html#filmmotive

Der Film soll auf einer waren Begebenheit beruhen, was dem Filmkritiker die Angst vor dem in Internet-Kreisen berüchtigten ‚Spoiler‘ nimmt, da das Ende quasi in der Beschreibung vorweg genommen wird. Was bleibt ist Wie-Spannung, die mit grotesker Komik zu einem angenehm-nachdenklichen Cocktail verwoben wird.

Bereits die Exposition bezieht sich auf das Ende des Films, und so wird es kaum jemanden verwundern, wenn das Finale in sehr ähnlichen (wenn auch nicht den gleichen) Farben gezeichnet ist wie der Anfang. Dazwischen ist Farbenfroh die eigentliche Geschichte einspannt. Man muss kein Landmensch sein um zu erkennen, dass die dargestellte Dorfgemeinschaft völlig überspitzt dargestellt ist und neben anerkannten Religionswissenschaftlern wird auch der Durchschnittstyp erkennen, dass das Maß an gezeigter Spiritualität und Diagrammatik sich in keinster Weise mit der Realität messen kann. Muss es auch nicht, denn hier werden Erinnerungen auf Zelluloid gebannt. Erinnerungen die auf Umwegen erzählt werden und sich damit schon in einem fortgeschrittenen Stadium der Legendenbildung befinden. Da tut es dann auch nichts zur Sache wenn ein mystisch bekleidetes Mädchen durch den Wald springt (dasselbe Mädchen soll später ein Zeichen des Untergangs in der Hand halten). Oder der Ikarus, der erst im Finale das Fliegen lernen wird. Nein, alles unwichtig. Denn das wichtigste an diesem Film ist das Dorf, welches zwar abgehoben in den Sphären der Geschichte erscheint, aber dessen Bewohner real jeweils ihre eigene (typisierte) Geschichte darzulegen wissen.

Die Dorfbewohner sorgen für die Komik, und darüber steht nur die Tragik der Begebenheit. Dieses Übergeordnete überschattet den Film wie der Tod Fontanes ‚Effi Briest‘ überschattet. Das Erfrischende ist aber, dass trotz all der Zeichen kommenden Verderbens der Komik kein Abbruch getan wird. Die Komödie behält selbst in der äußersten Tragödie doch die Oberhand und sogar in der desillusionierenden Rahmenhandlung zeigt sich (zynischer) Witz.

Einen Witz stellt auch das ausdauernde Furzen eines der Hauptcharaktere dar, welches lange an exponierter Stelle im Film zu hören ist und auch dem Bildungsbürger ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern weiß. An welcher Stelle im Film dieser anti-prätentiöse ‚Fartin-Joke‘ zu hören ist, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Wenn nicht: Ansehen! Ansonsten: Trotzdem ansehen!

Die Filme von Marran Gosov gehörten 2008 zu meinen unverhofftesten und schönsten Entdeckungen. Und mir fallen tatsächlich nicht viele Filme ein, nach denen ich so regelrecht beglückt aus einem Kino kam wie nach „Engelchen“, dieser ebenso bezaubernden wie eigenwilligen Mischung aus früher Sexkomödie, liebevollem Anarcho-Humor und Zeitdokument.

Protagonistin Katja fährt von Bamberg nach München, um sich dort entjungfern zu lassen. „Ich bin jetzt 19 – ich bin fällig!“ Doch dieses Unterfangen gestaltet sich unerwartet schwierig, weil die „freie Liebe“ der Schwabinger Lebenskünstler bei der forschen Jungfrau an ihre Grenzen stößt. Ein Stoff für zünftig-schmierige Sexploitation, doch Gosovs Langfilmdebüt schlägt eine gänzlich andere Richtung ein und strahlt eine entwaffnende Leichtigkeit und Lässigkeit aus, ist verblüffend ungezwungen, verspielt, albern, experimentierfreudig, launig, sympathisch und voller sprühendem Wortwitz. Nur eine (harmlose) Sexkomödie? Eher Genrekino als Chance, als unnötige Einschränkung höchstens auf Seite der Rezeption.

Hier werden keine Ambitionen forciert, und weil der Film sich nicht für das schämt, was er ist, und auch gar keinen anderen Eindruck erwecken will, ist er ganz bei sich, und damit eben doch so viel mehr, als es vielleicht zunächst den Anschein hat. Aber alles, was neben dem Einfangen eines Lebens- und Selbstverständnisses von Menschen und Milieu noch einfließt, seien es die unterschwellige Reflexion eines Zeitgeistes, das ins-Verhältnis-Setzen von gegenwärtigen Trends und Zwängen, die Abwägung zwischen scheinbaren kollektiven Überzeugungen und individuellen Bedürfnissen – all das schreit nie nach Aufmerksamkeit oder Gewichtigkeit. Es ist unterschwellig präsent, verdrängt aber nie die bezaubernd naiv-unschuldige, beschwingte und spielfreudige Atmosphäre, die von der Inszenierung und dem Schauspielerensemble (insbesondere der hinreißenden Gila von Weitershausen) ausgeht.

Der geradezu zärtlich-würdevolle Umgang mit den Figuren und vor allem der Protagonistin sorgt auch dafür, dass gerade im Verzicht auf ermüdendes Kolle-Bettgetümmel eine überraschend sinnliche Aura entsteht. Wahrscheinlich liegt es am Blick, den Gosov auf seine Figuren wirft, an der ganzen Art und Weise, wie er sie in Szene setzt, wie sie sich bewegen, wie sie Gegenstände anfassen, und wie er das zeigt. Wie der Film das Große im Kleinen skizziert und mit welcher Aufmerksamkeit er Details in den Fokus rückt, zeigt sich schon zu Beginn: im Zugabteil kommt es zu einer vorsichtigen, von keinem, noch nicht einmal einem verschämten, Blickkontakt begleiteten, flüchtig-sehnsüchtigen, tastend-streichelnden Berührung der Finger zwischen der Protagonistin und ihrem Sitznachbar, der wiederum mit der anderen Hand seine Freundin im festen Händedruck hält – alles, was sich in diesem Moment über die jeweiligen Figuren ausdrückt, passiert über die Interaktion ihrer Finger.

Viel ließe sich auch über Gosovs wiederkehrende Motive der Illusions(de)konstruktion und Selbstverwirklichung sagen, über den virtuosen Musikeinsatz, und doch ist es vor allem seine Haltung, die Entdeckungslust seiner Kamera, seine Leichtigkeit, die in Erinnerung bleibt – ein Film wie aus dem Ärmel geschüttelt, wie man ihn heute höchstens noch bei Thome findet. Und ein Film, der sich verwandelt zum Traum von jemandem, der einen Moment lang im Kino die Freiheit gespürt hat, wie es Michael Althen einmal ausdrückte. Oder wie es sich eben anfühlt, wenn in einem spielfreudigen Stück Unterhaltungskino plötzlich ein Hauch von Magie, etwas schlichtweg unwiderstehlich Anziehendes spürbar wird.

Engelchen oder Die Jungfrau von Bamberg – BRD 1967 – 81 Minuten – Regie: Marran Gosov – Drehbuch: Marran Gosov, Franz Geiger – Produktion: Rob Houwer – Kamera: Werner Kurz – Schnitt: Renate Schlösser, Gudrun Vöge, Enzio von Kühlmann-Stumm, Monica Wilde – Musik: Jacques Loussier – Darsteller: Gila von Weitershausen, Uli Koch, Dieter Augustin, Gudrun Vöge, Hans Clarin.

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Donnerstag, der 17. 12. 2009 gegen 23:30. Ich bereite voll Eifer meinen ersten Beitrag zu unserer deutschen Reihe – nach 7 Monaten England – vor, einen Text zu KAMINSKY – EIN BULLE DREHT DURCH. Kurz vor dem entscheidenden Schritt, respektive Klick, die große Verunsicherung. Der Text umfasst etwa 750 Wörter. Aus den Tiefen meines Hinterkopfes ruft eine Stimme „Zwischen 300 und 500 Wörter“. Und nun? Die Stimme ignorieren und doch posten – ist immerhin für meine Verhältnisse halbwegs gelungen und gar nicht mal so lang – oder lieber erst meine werten Kollegen und Freunde fragen? Schließlich sollte das gute Stück noch vor Mitternacht online gehen.

Minuten inneren Kampfes. Schlussendlicher Sieg der Unsicherheit. Anruf an Andreas, der um diese Zeit normalerweise auf ist und als Organisationsgenie wissen muss, was und wie. Er weiß es auch nicht.

Eigentlich sollte er möglichst nicht länger als 500 Wörter sein, andererseits sei es natürlich schwierig, wenn ich mich außerstande sähe, ihn zu kürzen und es sei ja schon fast Mitternacht.

Vorläufiges Verbleiben bei dem Vorschlag, den Artikel fertigzustellen, zu posten und im Zweifelsfall wieder zu entfernen.

Minuten verstreichen im Angesicht meines Schweißes bei fleißigem Werkeln an HTML, Bildern und Absätzen.

Plötzlich um Mitternacht ein unerwarteter Anruf. Andreas. Er habe mit Sano telefoniert. Ich solle den Text in dieser Länge auf gar keinen Fall posten. Verwirrung und dunkle Vorahnungen meinerseits. Warum sei das denn so schlimm? Der Text sei doch nicht exzessiv lang.

Das schon, aber sie hätten sich darauf eben geeinigt. Aber ohne mich, wie ich, zunehmend verstimmt anmerke. Sofortiger Beschluss, mit Sano zu sprechen. Sano guckt gerade mit Alex S. DIE ÖFFENTLICHE FRAU und ist genervt. Eine halbe Stunde später um 1:15 ist es soweit. Sie hätten sich nach reiflicher Überlegung auf dieses Konzept geeinigt und ich könne nicht verlangen, es jetzt einfach umzuwerfen. Aber es wären doch nur 250 mickrige Wörter. Das seien aber schon 50 % mehr, meint Sano. Warum dieses Limit überhaupt so wichtig sei. Und das wir uns damit doch filmdienstlich-spießig geben würden, meine ich.

Kochendes, funkensprühendes und zischendes Debattieren und Ping-Pong-Spiel mit Metaphern über die Sinnfälligkeit von Regeln/Limitierungen, verteilt über 45 Minuten. Entnervtes Stöhnen von Alex S. im Hintergrund. Warum sich Christoph nicht einfach dem Mehrheitsbeschluss fügen könne. Bedrohliches Gebrumm meinerseits und sich stimmlich überschlagende Bestimmtheit von Sano. Sie alle hätten sich nach langen Diskussionen diese Herausforderung gesetzt und ich hätte protestieren können. Aus dem fernen England, sage ich und betone nochmals, das ich mich übergangen, als Autor rigide zurechtgestutzt fühle, so nicht arbeiten kann, das wir solche Beschränkungen nicht brauchen. Doch, weil sonst alles ausartet und an Form verliert, meint Sano. Weitere 30 Minuten Disput bis zu meiner Forderung einer Krisensitzung zum Thema und Vorschlag, den Text zur Kürzung in Alex‘ und Sanos Hände zu begeben. Missmutiges Gutenachtsagen um 2:30.

Am nächsten Tag eine erfolgreiche persönliche Diskussion. Vielleicht wäre zukünftig ein 300-Wörter-Maximum doch vorteilhafter, zur Vermeidung von Versuchungen. Friedfertiger Konsens und mein unbehelligter KAMINSKY-Text, der in Kürze statt in dieser Reihe einfach regulär auf dem Blog zu finden sein wird. Das waren 500 Wörter, Schluss.

Der Traum vom großen amerikanischen Kino der übergroßen Archetypen. In Frankreich ist es nicht nur genreaffinen Filmemachern eine Gewohnheit – eigentlich schon eine französische Kinotradition – geworden, ihn zu träumen oder mit ihm zu spielen. In Deutschland wird er meist eher von eisenharten Produzenten denn Regisseuren geträumt. Wenn er dann einmal von einem Filmemacher geträumt wird, muss alles da sein. So wie hier: Der verbitterte, alternde Sheriff, der alles und jeden verachtet und in seinem eigenen Schnapstümpel ertrinkt. Der junge, unerfahrene Deputy, der mit dem Zynismus und der Brutalität seines Chefs nicht zurechtkommt. Die einsame und resignierte Ehefrau des Sheriffs, die eine Affäre mit dem Deputy unterhält. Das von zuhause ausgerissene Mädchen in Not, dass zum Auffänger, Sündenbock und Versuch(ung)sobjekt dieser drei nicht minder notleidenden Existenzen avanciert. Und das heruntergekommene, alte Polizeirevier am Rand der Stadt, in einem alten Lagerhaus, in einem Niemandsland leerer Häuser und dreckiger Straßen. Hier kommt das dunkle Gesicht von John Wayne und die stereotype Seite des „new Hollywood“ zum Vorschein.

Und, weil wir hier in dem kochenden, superassigen Klaus Löwitsch nicht nur einen deutschen Jack Nicholson sondern auch einen bei aller markigen Selbstdarstellung und monströsen Inszenierung seitens der Regie immer ein wenig zu echt wirkenden, von Frustration und Lebensverschwendung ermüdeten deutschen Beamten sehen, der die Nase voll hat.

Das kann, hoffentlich, zu der Erkenntnis führen, das frustrierte Beamte und vor allem frustrierte Polizisten kein Phänomen sind, dass exklusiv dem amerikanischen Kino angehört und auch keines, dass im deutschen Kino nur dann auftauchen kann, wenn es ein amerikanischer Film vormacht. Die Bewunderung für Regisseure wie Sidney Lumet, Francis Ford Coppola und Martin Scorsese trieft hier zwar aus allen Poren, gleichzeitig wird aber auch gefiltert – durch jenen Abstraktions-Filter, mit den das französische Kino der 60iger und 70iger Jahre bereits das „Amerikanische“ beäugt hat und mit einem sicheren Gespür dafür, wo die Faszination enden und einer kulturell unterfütterten Wirklichkeit Platz machen muss. Und die hält in KAMINSKY sehr schnell einen deftigen Einzug nach dem prototypischen und irritierend streng konstruierten Auftakt, der seine treffsicher gewählten Klischees mit beachtlicher Unverfrohrenheit platziert.

In besagter Eröffnungsszene schlägt Kaminsky mit von der Brotzeit noch fettigen Händen in einer schäbigen Kneipe einen Drogendealer zusammen, als Gefälligkeit für den vor Angst zitternden Wirt, dessen Sohn apathisch im Drogenrausch dem Geschehen folgt. Eine Western-Szene ist das, ohne jede Frage. Aber sie gibt nicht den Ton des übrigen Films vor, sondern bemerkt mit leiser Süffisanz, wie unmöglich sich der assoziative Kreislauf zwischen Publikum – Öffentlichkeit, „Tough guy“ – Polizist und Kino – (medialer) Wirklichkeit aufbrechen lässt – und dass man sich gegen seine Unzerstörbarkeit nicht wehren sollte. Wenn der Film wenig später sein fiebriges Kammerspiel in die Wege leitet, erkennen wir, warum wir uns gewehrt haben, gegen diese Klischees. Weil wir sie so direkt wiedererkannt haben, als Bausteine aus anderen Filmen und damit aus einer anderen Wirklichkeit, was uns nur daran hindern kann, hier, in KAMINSKY, eine eigene Wirklichkeit zu finden.

Aber wir bekommen sie, auch wenn Michael Lähn hier einen dieser Filme gedreht hat, bei denen man mit konstant zunehmender Unsicherheit darüber grübelt, ob man sich eher ohne Scham und ungehemmt an der asozial-schmierigen Soziopathen-Show des Protagonisten ergötzen soll oder mit feierlichem Ernst der Stimme der wirklichen, deutschen Wirklichkeit hinter dieser filmischen, amerikanischen Wirklichkeit lauschen soll. Der Film ignoriert dieses Grübeln mit Nonchalance und steigert die Widersprüche seines kleinen Universums bis zum Exzess. Ohne dabei den Bezügen zur wirklichen Wirklichkeit ein Gesicht, ein griffiges Profil zu geben. Nur am Ende, als wir dem negativen Höhepunkt dieser angestauten Frustrationen und dieses Zynismus, der Vergewaltigung des Mädchens, aus Dieters Perspektive in der dunklen Toilette beiwohnen, sie also nur mithören, da verflüchtigt sich die filmische, postmoderne Wirklichkeit für einen Moment und die zeitgenössische Wirklichkeit quetscht ihr verkatertes Gesicht durch den Rahmen. Das allerdings bevor wir nach dem finalen Duell, der Konfrontation, der Eskalation völliger Katharsis, das Revier verlassen, dass in der Morgendämmerung wie ein friedliches Monument daliegt, wie ein Western-Saloon. Wenn wir verschiedene, uns bekannte filmische Wirklichkeiten und die Polizisten und Gangster, denen wir dort begegnet sind, durcheinander bringen oder nicht erfolgreich vor unseren Augen verschmelzen können, denken wir in diesen kurzen Momenten des Leerlaufs vielleicht kurz daran, dass sie auch nur Menschen sind und flüchten uns in die wirkliche Wirklichkeit. Aber sobald Ordnung einkehrt in der filmischen Wirklichkeit, wollen wir keine Menschen, sondern Archetypen. Kaminsky ist ein zünftig-deutscher und demzufolge natürlich besonders teutonischer Archetyp, der immer darauf gewartet hat, seine filmische Wirklichkeit zu bekommen. Dass er dabei eine amerikanische Hilfestellung in Anspruch genommen hat, sollte man ihm nicht negativ anrechnen. Dadurch würden sich die beiden Wirklichkeiten unter dem Vorzeichen deutscher Kultur-Identifikation mit amerikanischen Attributen nur wieder in die Haare kriegen – und das wäre doch schade.

Kaminsky – BR Deutschland 1984 – 80 Minuten – Regie und Drehbuch: Michael Lähn – Produktion: Klaus Sungen – Kamera: Jörg Seidl – Schnitt: Camilla Bernetti – Musik: Roberto C. Detree – Darsteller: Klaus Löwitsch (Rolf Kaminsky), Alexander Radszun (Dieter Stecker), Beate Finckh (Renate), Hannelore Elsner (Nicole Kaminsky)

Hinweis: Ursprünglich war dieser Text für die „100 Deutsche Lieblingsfilme“-Reihe gedacht. Warum er dort nicht erschien, ist hier nachzulesen.

London. Ein Stadtpark. Vicky (gespielt von Ingrid Steeger) nähert sich von links der Kamera, biegt um die Ecke, in Richtung der anschwellenden, treibenden Rockmusik, während ein leichter Kameraschwenk ihre Bewegung aufnimmt. Auf dem Grün spielt eine Rockband, und Vicky verliebt sich prompt in den Sänger Rolf. Nachdem sie die Nacht mit ihm verbringt, versucht sie ihm, der bereits weitergezogen ist, von London nach Berlin zu folgen. Naiv, ohne Geld, nur mit Liebe im Kopf.

Fast jeder verkauft sich in diesem eineinhalbstündigen Abgesang auf die Ideale der 68er Generation und den Verlust der Unschuld, die Musiker ebenso wie die Protagonistin. Für eine Illusion, für Drogen, um vor der Realität zu flüchten. Mit Hippiekultur, Gammlern oder sonstigen Gegenbewegungen im gesellschaftlich-politischen Sinne hat das alles wenig zu tun. Das utopische Potential der 60er Jahre ist versiegt, die Gemeinschaft der Aufständischen zerbrochen. Vicky, die am Anfang des Films noch nie Gras geraucht hat, und am Ende bereits Heroin konsumiert, findet auf ihrer Reise keine wirkliche Freundschaft, entwickelt keine Nähe zu den Menschen um sie herum. Vielmehr wird sie allenthalben ausgenutzt und missbraucht, immer mehr auch durch sich selbst und ihre eigene Passivität. Die Vorstellungen und Lebensweisen der Gegenkultur verkommen zu Floskeln und Ausreden, zur Maskierung einer ganz und gar ignoraten Umgebung. Meist passiert im Film nicht wirklich viel – wenn, dann geht es darum, Geld und Übernachtungsmöglichkeiten aufzutreiben. Ingrid Steeger stolpert weltoffen aber zunehmend desillusioniert von einer Szene zur nächsten, durch einen Film, der sich traut die Naivität und die Verlorenheit seiner Figuren zu präsentieren, sie bloßzustellen, ohne sie zu verdammen. Der Traum von Freiheit und Glück ist da, nur: die realen Lebensumstände präsentieren sich gänzlich anders.

In der prägnantesten Sequenz des Films wird Vicky zunächst von einer Gruppe Schweizer Hell’s Angels aus dem Wasser gefischt und vergewaltigt. Nach einem abrupten Schnitt sehen wir sie nackt auf dem Motorrad sitzend, sich an einen der Fahrer klammern. Zunächst geht es zum Kleiderkauf, danach in die Kneipe. Am Ende versucht Vicky wieder per Anhalter weiter zu kommen. Während die Hell’s Angels zuvor in der kleinen Stadt darauf warten, dass Vicky aus dem Klamottengeschäft herauskommt, betrachten zwei von ihnen mit leidigem Interesse das Schaufenster des örtlichen Kinos. Es läuft: „Easy Rider“. Der Widerspruch zwischen äußerer Erscheinung und innerem Bedürfnis, den der Film durchweg formuliert, verdichtet sich in dieser Szene auf das Wesentliche. Die Biker in Dietrichs Film sind das dunkle Gegenstück zu Fonda und Hopper, nihilistisch wie der Grundton des Films. Diesmal sind die Aussteiger nicht nur die Gearschten sondern auch die Arschlöcher, und von Freiheit ist hier weit und breit nichts mehr zu spüren.

Der formale Höhepunkt des Films findet sich jedoch am Ende, wenn die Kamera der nackt durch die Berliner Straßen rennenden und mit Heroin vollgepumpten Ingrid Steeger durch die einstige Reichshauptstadt folgt, während sie sich in die Alpen halluziniert, und von einem Auto überfahren zu Tode kommt. Der Zynismus der deutschen Wirtschaftswundermentalität, angesiedelt zwischen Heimatkitsch, Generationenkonflikt, Realitätsflucht und struktureller Gewalt, findet in dieser brillant inszenierten Abschlusssequenz seinen finalen allegorischen Ausdruck.

Ich, ein Groupie – BRD, Schweiz 1970 – 89 Minuten – Regie, Produktion und Drehbuch: Erwin C. Dietrich – Kamera: Peter Baumgartner – Musik: Walter Baumgartner, Walter Senn – Darsteller: Ingrid Steeger, Rolf Eden, Vivian Weiss, Li Paelz, Terry Mason, Stewart West, Sharon Richardson

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Phillip Lopate: American Movie Critics. An Anthology From the Silents Until Now. Expanded Edition. The Library of America, New York 2008. Preis: c.a. 14 $, c.a. 10 € (Softcover)

Phillip Lopate: American Movie Critics. An Anthology From the Silents Until Now. Expanded Edition. The Library of America, New York 2008. Preis: c.a. 14 $, c.a. 10 € (Softcover) Rainer Knepperges (Hg.): Gdinetmao – Abweichungen vom deutschen Film, Maas Verlag, Berlin 2001. Preis: 14 €

Rainer Knepperges (Hg.): Gdinetmao – Abweichungen vom deutschen Film, Maas Verlag, Berlin 2001. Preis: 14 € Caelum Vatnsdal: They came from within – A History of Canadian Horror Cinema, Arbeiter Ring Publishing, Winnipeg 2001. 256 Seiten. c.a. 23CDN$, c.a. 15€

Caelum Vatnsdal: They came from within – A History of Canadian Horror Cinema, Arbeiter Ring Publishing, Winnipeg 2001. 256 Seiten. c.a. 23CDN$, c.a. 15€ Olaf Möller, Hans Schifferle, Sascha Westphal: Ritual und Romantik. Das Kino des Eckhart Schmidt, belleville Verlag, München 1997. 120 Seiten. 7,50€

Olaf Möller, Hans Schifferle, Sascha Westphal: Ritual und Romantik. Das Kino des Eckhart Schmidt, belleville Verlag, München 1997. 120 Seiten. 7,50€ Jörg Buttgereit & Freunde: Japan – Die Monsterinsel, Martin Schmitz Verlag, Berlin 2006. Hardcover. 256 Seiten. 24,50€

Jörg Buttgereit & Freunde: Japan – Die Monsterinsel, Martin Schmitz Verlag, Berlin 2006. Hardcover. 256 Seiten. 24,50€