I’ll remember it forever

The old shop near home

Jack „King“ Kirby drove me crazy

And I want you todayComic books showed me the way

Silver Surfer, Iron Man

The Thing and Spider-Man

(Killer Barbies – Comic Books)

Weiterlesen “Tonale Bewegungen und Gegenbewegungen in Jesús Francos „Killer Barbys“ (1996)” »

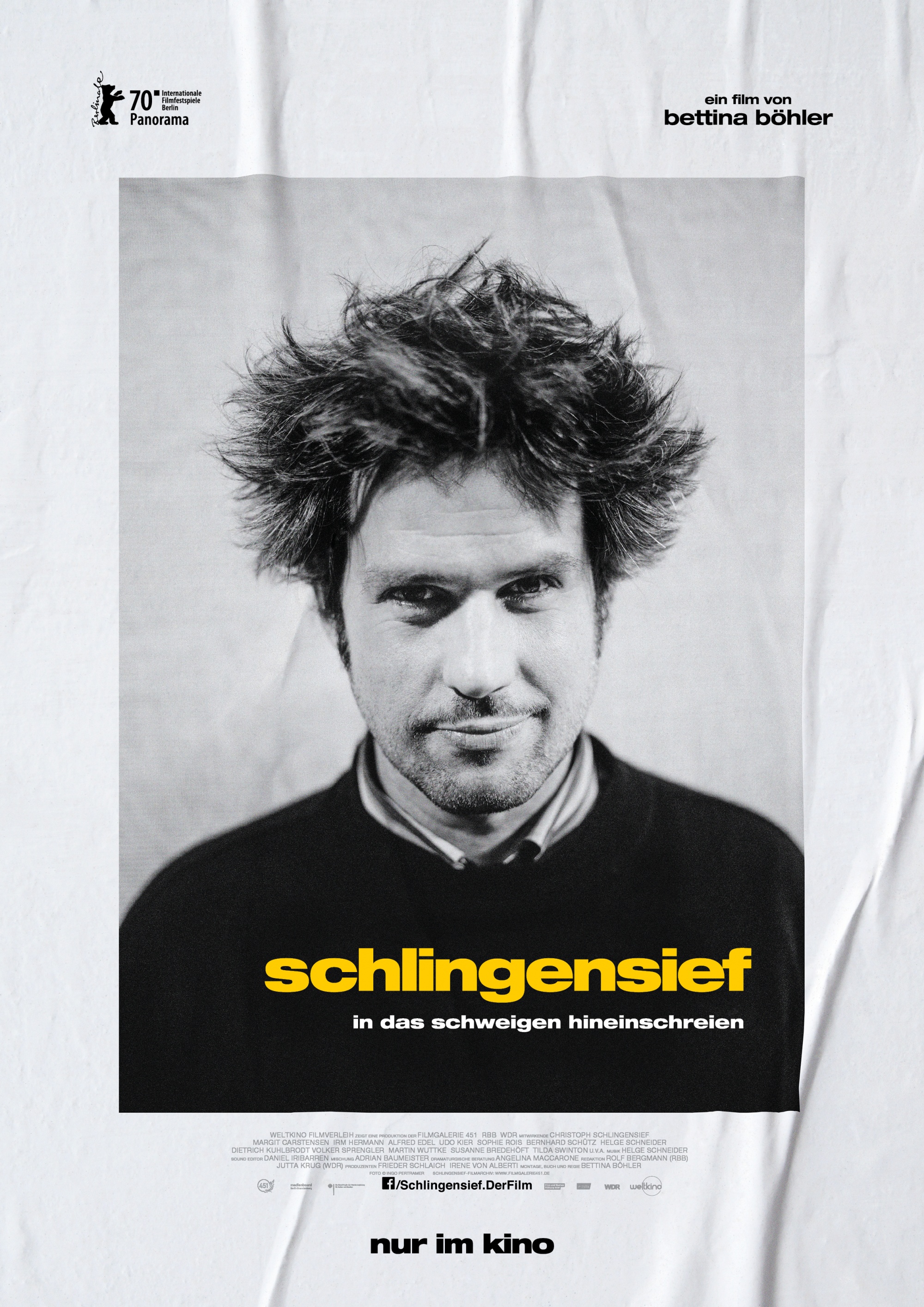

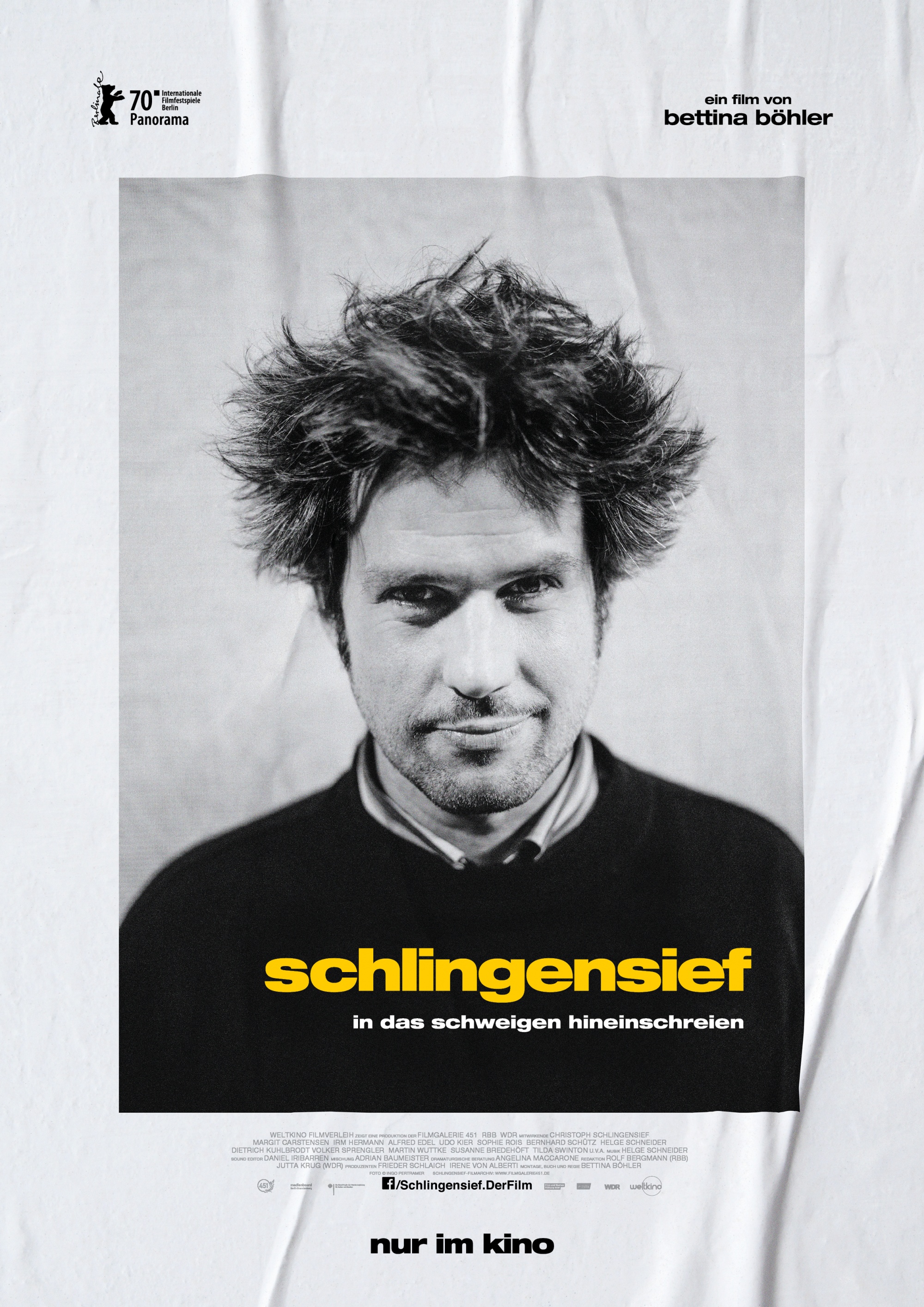

Auf der Leinwand spielt sich ein Kuddelmuddel überkonstrastreicher Mehrfachbelichtungen ab – streng begutachtet wird es im enthüllenden Gegenschnitt von Christoph Schlingensief, der sogleich bestimmt, einige Teile und Effekte in der Postproduktion herauszunehmen, die eigene Schöpfung im Nachgang dekonstruiert sowie anders arrangieren will. So öffnet Bettina Böhlers Portrait des vor nunmehr zehn Jahren unzeitig allen irdischen Kontroversen entrissenen Enfant Terrible; ein Vorstoß, der programmatisch ist für die sich entspinnende Herangehensweise an einen allzu bekannt Gewähnten. “Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien” beginnt und endet mit, bettet dazwischen sanft: Dekonstruktionen, materialästhetisch, inszenatorisch oder profan rekapitulierend, alles ist mehrebig und von verschiedenster Quelle. Interviews folgen intimen Interviews der Kindheit, diesen Filmausschnitte, jenen Talkrunden und multimediale Happenings, dann wird variiert und neu gemischt. Dokumentarfilm als Kartenspiel – nie weiß man, was als nächstes ausgeteilt wird. Der Schnitt aus Böhlers eigenen, vielgewandten Händen ist meisterhaft, ein Arrangement an Auszügen, die Leben und Werk Schlingensiefs in beständig wechselnde Relationen setzen. Relationen, die genauso gut gänzlich anders ausfallen könnten, das scheint ihr der Schlüssel zum Werk. Weiterlesen “Zehn Jahre Schlingensief und der Filmschnitt als Diskursstifter mit „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ (2020)” »

Oktober 21, 2020 | Veröffentlicht in

Aktuelles Kino,

Ältere Texte,

André Malberg,

Blog,

Blogautoren,

Essays,

Filmbesprechungen,

Filmschaffende,

Filmtheorie,

Zeitnah gesehen |

Leave a comment

In Gänze untypisch für den des über das Chronistische Hinausgehenden zumeist abholden Dokumentarregisseur Dietrich Schubert beginnt „Ein blindes Pferd darf man nicht belügen“ mit einem Reenactment, das vergleichbare Neubeschreitungen des vor Jahrzehnten bereits Durchschrittenen in „Kriegsjahre in der Eifel“ (1989) dadurch transzendiert, dass es sich bei der Protagonistin nicht um eine eigens Erlebtes aufrollende Zeitzeugin handelt, sondern Ehefrau Katharina in einer inszenierten und als ebensolche zu erkennenden Rolle. Schweren Schrittes stapft sie durch den dichten Eifler Schnee, zwei Pakete im Schlepptau – verstorbene Kinder, wie uns Erinnerungen der Zeitzeugin Therese Pützer versetzt verstehen lassen werden. Ein erhebender Moment, immer wieder regnet das sanfte Pulver von den unentwegt stapfenden Sohlen hernieder; erst im Tempo der Wirklichkeit, dann in Zeitlupe, am Ende des Filmes schließlich in Wiederholung – alpha und omega. Zerdehnung, räumliche Ausdehnung über die Vergänglichkeit des Miterlebten hinweg, das ist indikativ für diesen eigenartigen dokumentarischen Grenzgänger, der das Hinterfragen für die Dauer von 90 Minuten aus seinem Wortschatz streicht und durch die Magie des Staunens ersetzt, den jahrzehntealten Moment in die einstige Gegenwart hievt und nunmehr an das Überleben nicht eines einzelnen Menschen sondern des Filmmaterials koppelt. Auch ein Hinweisschild dafür, dass es hier nicht vorrangig um die Suche nach Antworten zu Fragestellungen von historischer Relevanz geht, sondern um ein richtiggehendes Einleben im reichhaltigen Geschichtenfundus des West-Eifler-Menschenschlages. Um Identifikation, jedoch auch derer Grenzen, auferlegt durch den Status des Zugezogenen, Nachgeborenen oder gänzlich Außenstehenden beispielsweise. Vielleicht ist dieser auch jener unter Dietrich Schuberts Filmen, mit dem der Görlitzer Flüchtlingsjunge, Seefahrer und später lange in Köln, dem nordrhein-westfälischen Nabel zur großen Welt, tätige Filmemacher endgültig zum Eifler wurde. Ein durch das Umgebende geprägter Transitionsfilm als Gegenstück wie letzter Teil einer vagen Trilogie zu den noch vermehrt an der Landschaft an sich oder deren Erschließung von außen interessierten „Ein trefflich rauh Land“ (1987) und „Das Dampfross kommt“ (1988), in dem die übergeordneten, weltlicheren Themen der Eifler Arbeiten am fernsten scheinen. Weiterlesen “Dietrich Schubert – Die Stilistik des Erinnerns: Ein blindes Pferd darf man nicht belügen (1992)” »

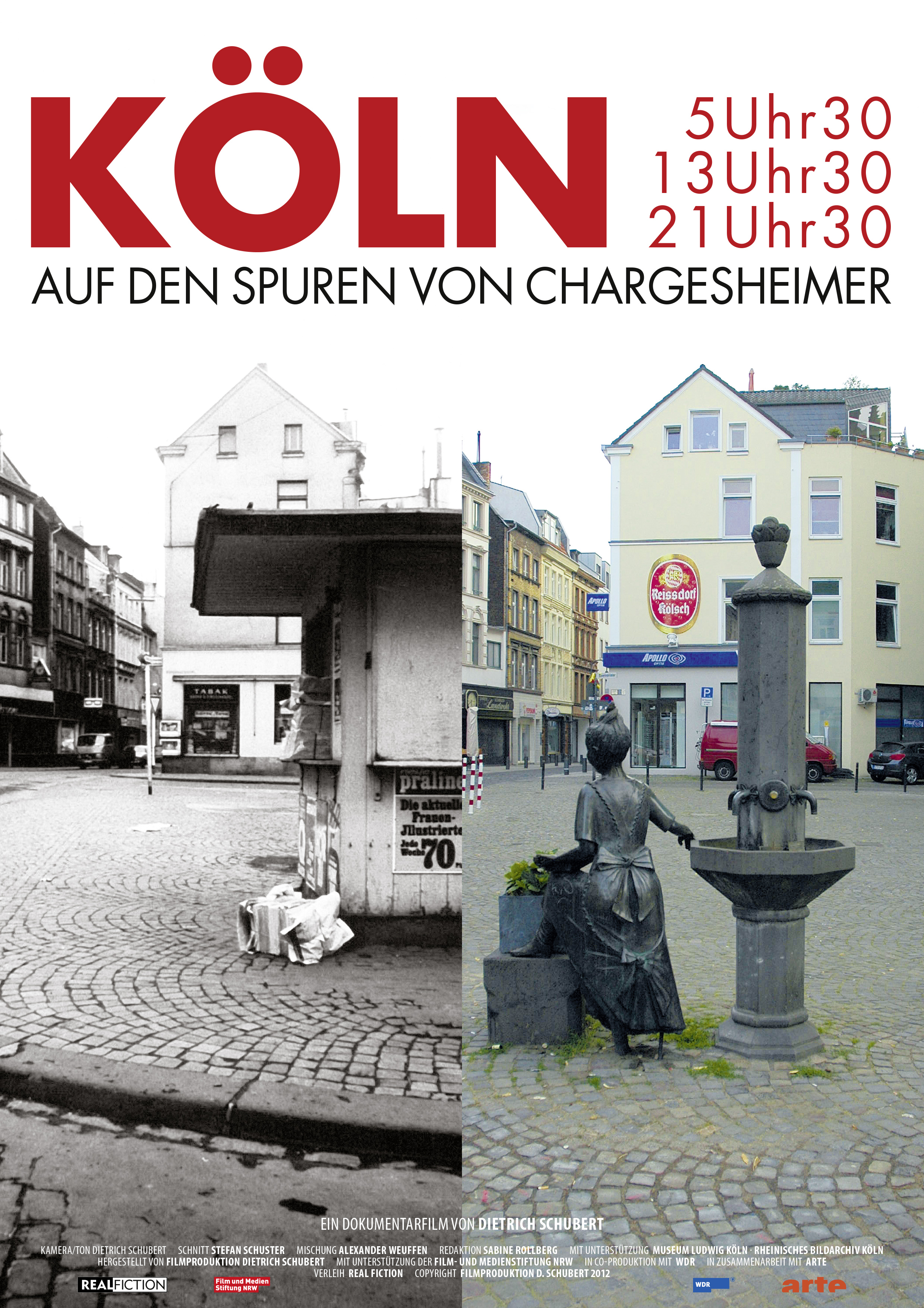

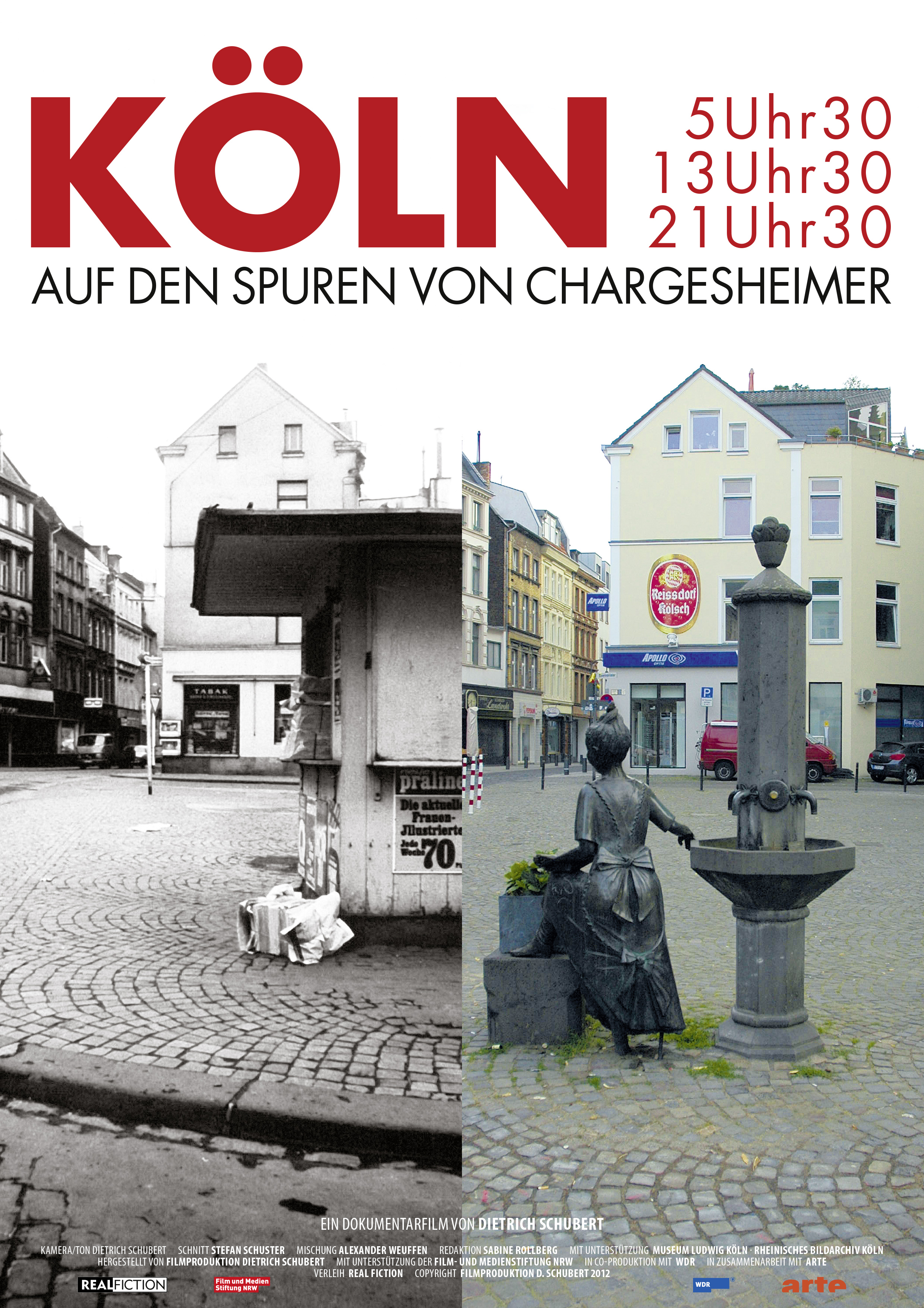

Die bislang letzte Regiearbeit des Eifler Dokumentarästheten Dietrich Schubert erreichte 2013 in einer Zeit die Leinwände, die schon zu den Ausläufern der zunehmenden sinnlichen Vereinheitlichung des Dokumentarfilmes und nahezu völligen Einstellung breitenwirksamen Dokumentarkinos aus deutscher Produktion gehörte. Was einmal die dem Experimentalfilm, seinem speziellen, vermehrt strukturell geprägten Fluss, der Form um Sub- wie Objekte, womöglich am nächsten stehende Art des Bewegtbildes war und damit Filmschaffende anzog, die wie Schubert vielfältig expressiv zwischen Experiment, Dokument sowie dem gelegentlichen Spielfilm zu wechseln vermochten, wurde Spielwiese spezifisch an einer funktionalen (Fernseh-)Ästhetik ausgebildeten Nachwuchses, dessen höchste redaktionelle Aufgabe die Thematik allein ist. Die Bildebene an und für sich wird zum Sklaven des Konzeptes, nicht seinem vielstimmig kündenden, die Gedanken weiter auffächernden Botschafter; die Zuschauenden zu weitestgehend Unmündigen, denen die Einordnung eines stilistischen Überhanges über dem kleinsten ausgeschriebenen Nenner zumeist nicht obliegt. Weiterlesen “Die Autonomie der Bilder in Dietrich Schuberts „Köln 5 Uhr 30 / 13 Uhr 30 / 21 Uhr 30“ (2013)” »

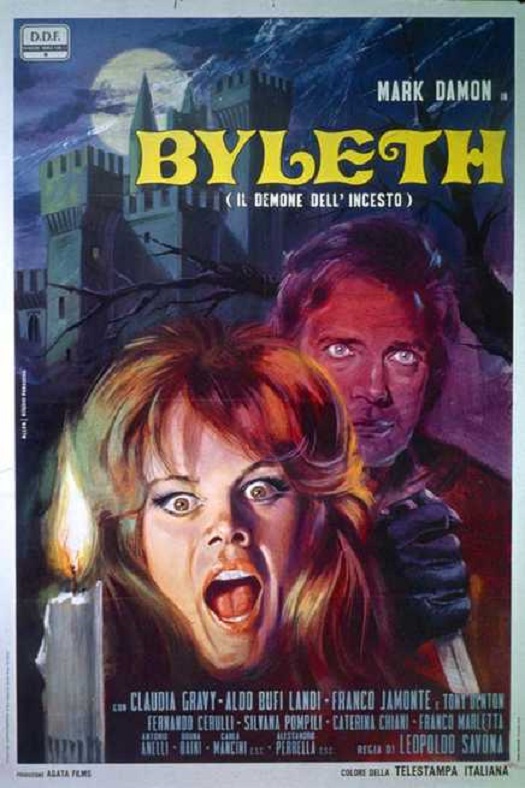

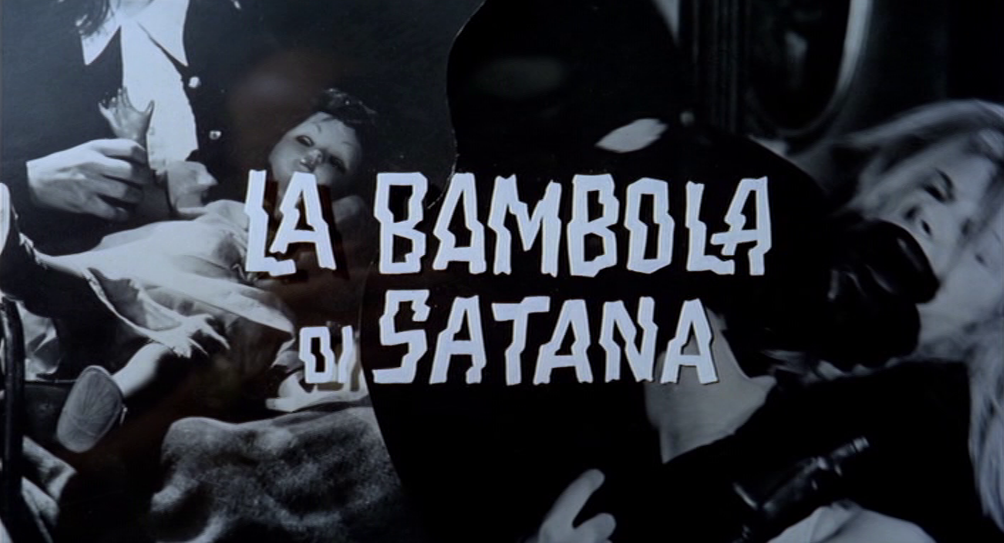

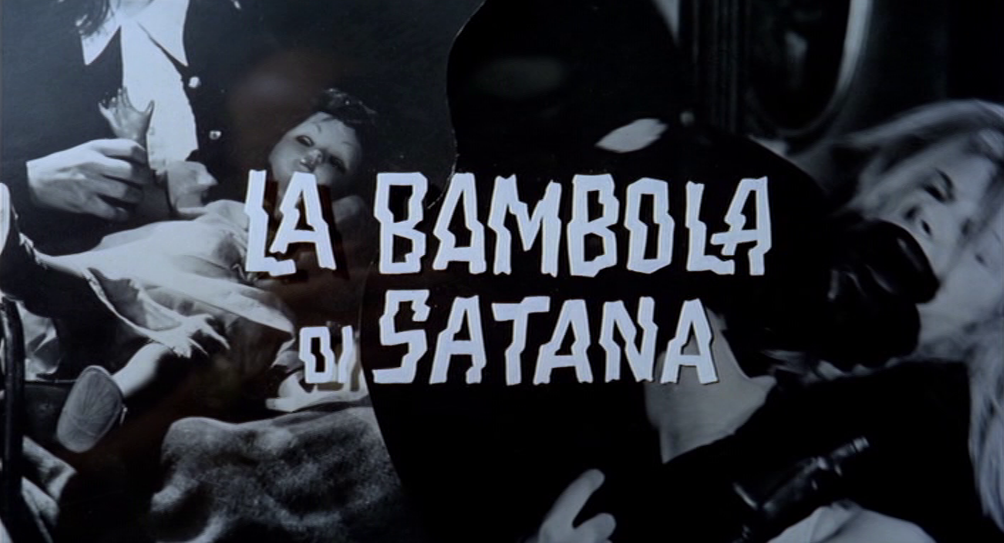

Irritierende Anfangssequenzen des Kinos, Abteilung vorgeblich gediegene Grusler: Ein Châteaupanorama, fern, näher, Reißschwenk nach links auf ein Männergesicht am Boden, das als ganzer Toter aus der starren Aufnahme gezogen wird, ein Schnitt gefolgt von einem sofortigen Zoom auf einen irritiert Umherschauenden auf weiter Flur, abermaliger Schnitt, beim Château fährt der Lebensmittellieferant vor und grüßt den just Entsorgten – er muss es doch sein. Nie wahrhaftig in Relationen gesetzte Impressionen, denn der einzige Spielfilm des ominösen Ferruccio Casapinta ist eines jener Geheimniswerke, welche allein diejenigen zustande bringen, die das Kino einmal als hübsche Idee unterhalten, seine Mechanismen wie von länger Verbliebenen kolportierten Erfordernisse jedoch nie mit der professionellen Bedächtigkeit des Routiniers durchblickt haben und somit unverrichteter Karriere wieder von dannen zogen. Weiterlesen “Das Schnittmassaker von Blackwood Castle – La bambola di Satana (1969)” »

I Have a Dream, a fantasy

To help me through, reality

And my destination, makes it worth the while

Pushin‘ through the darkness, still another mile(ABBA – I Have a Dream)

Weiterlesen “Die Bewegung ist der Motor der Träume – Mondo cannibale (1980)” »

Wir sind nichts anderes als im Zustand des virtuellen Furzes. Der Begriff der Realität wird uns gegeben durch einen bestimmten Zustand der Unterleibskonzentration des Windes, der noch nicht losgelassen wurde. [1]

Unter Konvertierten hin zum Glauben an Jesús Franco, den wohl ausschweifendsten Esoteriker des internationalen Kinos, hat sich längst ein Blick kultiviert, der die größte auteuristische Eigenheit zuverlässig und nicht zu Unrecht in den randständigsten Produktionen ausmacht. Vermehrte Auftrags- wie Prestigearbeiten, die Franco besonders in den ausgehenden 60er Jahren für den umtriebigen Briten Harry Alan Towers inszenierte, hingegen genießen eher bei klassizistisch Herüberlugenden einen guten Ruf. Wohlbudgetiert, etablierten Regeln seriöser Filmkunst folgend, die Franco anderwärts bereits ausgeschlichen hatte, massenkompatibel, Literaturverfilmungen gar. Einer unter diesen Filmen eint dabei nicht wenige Adepten beider Fraktionen in relativer Abneigung. Dabei gehört er zu den atypischsten in einer an Vor-den-Kopf-Inszenierungen fürwahr nicht armen Regielaufbahn. Nominell sollte „Marquis de Sade’s Justine“ über Jahrzehnte hinweg das budgettechnische Prunktstück dieser Laufbahn bleiben, eine reichhaltige Anrichte verdichteter, parallelisierter Handlungsstränge aus den beiden großen „Erziehungsromanen“ „Justine ou les Malheurs de la vertu“ (1791) und „Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice“ (1797) des Marquis de Sade, seines Zeichens Radikaltriebphilosoph der aufziehenden wie blühenden französischen Revolutionsjahre. Weiterlesen “Fugen aus verbogenen Pfeifen – Marquis de Sade’s Justine (1969)” »