Ein unfassbares Meisterwerk. Ein bißchen führt der Film das zuende, was Fassbinder wahrscheinlich immer gerne gezeigt hätte, sich aber nie zu filmen wagte: Den Deutschen nicht in seinem natürlichen Lebensraum (Gardinen-Küche mit Eckbank) sondern auf freier Wildbahn (Straße und Firma!) so zu filmen, wie er wirklich ist: Ein hundsmiserables, bis zur Elendsgrenze verkrampftes, verklemmtes und von Habsucht, Neiderei und alltagsfaschistischem Sex-Zynismus zerfressenes Sonderwesen. Wäre Fassbinder ein echter Dorfbuasch statt eines Arztsohns gewesen, er wäre zu diesem letzten, konsequenten Schritt fähig gewesen. Aber es macht nichts, dass er steckengeblieben ist im Feingespinst intellektueller Differenzierungswut. Steckengeblieben auf halber Strecke zum kackbraunen Herz des Deutschtums. Das braune Herz, in diesem dadaistischen Germano-Schocker repräsentiert durch das sleazokalyptische, geil-ekelerregende Finale, einen schunkelnden Betriebsausflug, auf dem selbst der stocksteifen und ungefickten Personalchefin alle Hemmungen abhanden kommen.

Das alles macht nichts, denn niemand versteht sich so brillant und mit soviel derber Konsequenz darauf, in die Jauchegrube deutscher Durchschnittlichkeit zu langen wie Ernst Hofbauer. Weiterlesen…

Ich musste ständig an THE BUTTERFLY EFFECT denken. Das war so ein Film, den ich vor Jahren sah, damals sehr davon angetan war – wie die meisten anderen, die ihn gesehen hatten und mit denen ich darüber sprach. Ein völlig uncineastisches Umfeld, natürlich. Und ich? Hatte keine Ahnung. Weiterlesen…

Ein Film, der wabert, der sich hebt und senkt wie ein atmender Körper. Ein organischer Film, in dem der psychologische Widerspruch einer Narration keinen Platz findet. Eine halbe Stunde vergeht, ohne dass etwas erzählt wird.

Weiterlesen…

Weiterlesen…

In der neuen Ausgabe:

Ein unbedingt lesenswertes, wieder einmal faszinierend-stimulierendes und vor allem vorbildlich ausladendes Interview mit unser aller Liebling Dominik Graf, natürlich auf englisch. Natürlich und Glücklicherweise. Vielleicht wird man ihn, irgendwann, eines Tages, auch außerhalb Deutschlands einmal entdecken. Die vereinzelten internationalen Festival-Auftritte seiner letzten Kinofilme (also mehr oder weniger nur DER FELSEN und DER ROTE KAKADU) haben dafür freilich nicht ausgereicht.

Allerdings ist es eigentlich ohnehin utopisch, auf eine Revision des internationalen Bilds vom vor allem aktuelleren deutschen Kino zu hoffen (Bei allem, was älter als 20 Jahre ist, braucht man sich diese Hoffnung ohnehin nicht mehr zu machen). Im Ausland kennt und liebt man zumeist den DOWNFALL und die LIVES OF OTHERS und hält sie für exzentrische Kunstfilme. Kann man auf so eine Revision noch hoffen, wenn die weitläufige Meinung darüber im eigenen Land schon von der Annahme grundsätzlicher Biederkeit, Trocken-, Blödsinnig- oder sozialer Selbstmitleidsseeligkeit geprägt ist? Vermutlich werden die meisten Leser der „Senses of Cinema“ mangels Berühungspunkt (wahrscheinlich kann nicht einmal die entfernte Ahnung eines irgendwo einmal aufgeschnappten Filmtitels bei Graf als solcher dienen) über dieses Interview hinweglesen, außer den ganz harten Cinemenschen. Und die können bei Interesse erst einmal auf der Untertitel-Barriere herumkauen. Auf selbige verweist auch Marco Abel, der dieses Interview führte und übersetzte – und hofft, dass sich daran in der Zukunft etwas ändern wird. Da hoffe ich doch gleich mal mit.

Schon bei der vorletzten Berlinale hatten wir eigentlich geplant, abschließend eine Wertungs-Übersicht aller von ET-Autoren gesehenen Filme zu erstellen, was damals und auch sonst seither (wie so vieles) dann aber doch bei jeder Gelegenheit aufs Neue im Sande verlief. Beim diesjährigen Münchner Filmfest, bei dem wir zu dritt wohl letztlich rund ein Drittel des über 200 Filme umfassenden Programms abgedeckt haben, klappt es nun aber doch endlich mal. Genauere Anmerkungen zu einzelnen Filmen folgen demnächst vielleicht noch in gesonderten Beiträgen, hier soll es zunächst nur um ein nicht weiter erläutertes Fazit in Form von Wertungen und Listen gehen.

Anmerkung: das 10er Wertungssystem wird von allen drei Bewertern in der Verteilung recht unterschiedlich ausgelegt (die 6 drückt beim Einen womöglich eine ähnliche Wertschätzung wie die 7 eines Anderen aus etc.) und ist insofern natürlich nur bedingt vergleichbar, sondern jeweils vor allem im Kontext der jeweiligen Auslegung zu sehen. Und wie sich von selbst verstehen sollte, ist das alles natürlich auch nicht in Stein gemeißelt.

Abkürzungen:

() = unter Vorbehalt (wegen ungünstigen Sichtungsumständen bzw. starker Müdigkeit)

* = bereits gesehen gehabt (und beim Filmfest nicht nochmal gesehen)

** = wiederholt gesehen

| Filmtitel (gemäß Filmfest-Ankündigung) | Alexander P. | Andreas | Christoph |

36 VUES DU PIC SAINT LOUP

(Jacques Rivette) | 7 | 8* | 8 |

ACCIDENT

(Cheang Pou-Soi) | – | 7.5* | 9 |

AMER

(Hélène Cattet, Bruno Forzani) | 6.5 | 8 | 9 |

DIE AUTOBIOGRAFIE DES NICOLAE CEAUSESCU

(Andrei Ujica) | 9 | 8.5 | 9.5 |

BELAIR

(Bruno Safadi, Noa Bressane) | – | 7 | – |

BERGBLUT

(Philipp J. Pamer) | – | – | 1 |

CAFÉ NOIR

(Jung Sung-Il) | – | (5) | – |

CARLOS

(Olivier Assayas) | 9.5 | – | 10 |

COPIE CONFORME

(Abbas Kiarostami) | 4 | 3 | – |

THE DARK HOUSE

(Wojtek Smarzowski) | – | 3 | – |

DES HOMMES ET DES DIEUX

(Xavier Beauvois) | 6.5 | 8 | – |

DEUX DE LA VAGUE

(Emmanuel Laurent) | 7 | – | – |

DEV. D

(Anurag Kashyap) | – | 6 | 8.5 |

THE DOUBLE HOUR

(Giuseppe Capotondi) | – | – | 7 |

DRAQUILA – ITALY TREMBLES

(Sabina Guzzanti) | – | – | 6.5 |

UN DÍA MENOS

(Dariela Ludlow) | – | 7 | – |

EIGHTEEN

(Jang Kun-jae) | – | 7 | 7.5 |

THE FOUR TIMES

(MIchelangelo Frammartino) | 6 | 7.5 | – |

GREETINGS FROM THE WOODS

(Mikel Cee Karlsson) | – | 3.5 | – |

HOTEL ATLÂNTICO

(Suzana Amaral) | – | 4.5 | – |

I TRAVEL BECAUSE I HAVE TO, I COME BACK BECAUSE I LOVE YOU

(Marcelo Gomes, Karim Aïnouz) | – | 7 | – |

I WISH I KNEW

(Jia Zhang-Ke) | – | 6.5 | – |

ILLÉGAL

(Olivier Masset-Depasse) | – | 3 | (3) |

IN THE WOODS

(Angelos Frantzis) | 6 | 9 | 10 |

JE SUIS HEUREUX QUE MA MÈRE SOIT VIVANTE

(Claude & Nathan Miller) | 9 | 6 | 9.5 |

LOS JÓVENES MUERTOS

(Leandro Listorti) | 7 | 8.5 | 9 |

KHARGOSH

(Paresh Kamdar) | 5.5 | 3.5 | – |

DER LETZTE ANGESTELLTE

(Alexander Adolph) | 6.5 | – | 7 |

DAS LETZTE SCHWEIGEN

(Baran Bo Odar) | 5.5 | – | 6.5 |

LIFE DURING WARTIME

(Todd Solondz) | – | 4.5 | – |

LIKE YOU KNOW IT ALL

(Hong Sang-soo) | – | 8* | 7.5 |

LITTLE BABY JESUS OF FLANDR

(Gust Van den Berghe) | – | 5 | – |

LOLA

(Brillante Mendoza) | – | 7* | – |

LSD: LOVE, SEX AUR DHOKHA

(Dibakar Banejee) | 5.5 | – | 5 |

MR. NICE

(Bernard Rose) | – | 6 | 8 |

MUNDANE HISTORY

(Anocha Suwichakornpong) | – | 7 | 6.5 |

MY SON, MY SON, WHAT HAVE YE DONE?

(Werner Herzog) | 6.5 | 6 | 8.5 |

PAJU

(Park Chan-ok) | – | 7.5 | 8.5 |

PERSÉCUTION

(Patrice Chéreau) | 6.5 | 5 | – |

THE PORTUGUESE NUN

(Eugène Green) | 4 | 9.5 | 4 |

POSSESSED

(Yong-Joo Lee) | – | – | 6 |

DIE PRINZESSIN VON MONTPENSIER

(Bertrand Tavernier) | 9.5 | – | – |

REDLAND

(Asiel Norton) | 6 | 6 | 8.5 |

LE REFUGE

(Francois Ozon) | 6.5 | – | – |

THE ROAD

(John Hillcoat) | – | 7 | – |

SHIT YEAR

(Cam Archer) | 7 | – | – |

THE STRANGER’S LAND

(Xavier Marrades) | – | 7 | – |

TE CREÍS LA MÁS LINDA… (PERO ERÍS LA MÁS PUTA)

(José Manuel Sandoval) | – | 8 | – |

TETRO

(Francis Ford Coppola) | 7.5 | 7 | 9 |

TODOS VÓS SODES CAPITÁNS

(Oliver Laxe) | – | 8 | – |

TRANSIT

(Philipp Leinemann) | – | – | 6 |

UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES

(Apichatpong Wheerasethakul) | 4.5 | 9 | 3.5 |

UNTER DIR DIE STADT

(Christoph Hochhäusler) | 3 | 7 | 9 |

VALHALLA RISING

(Nicolas Winding Refn) | 6.5 | 6 | 9.5 |

DER WANDERER

(Avishai Sivan) | – | 7 | – |

WHITE MATERIAL

(Claire Denis) | 7.5 | 7.5 | – |

A WHITE NIGHT

(Masahiro Kobayashi) | – | 2 | 4.5 |

WOMAN ON FIRE LOOKS FOR WATER

(Ming Jin Woo) | – | 8 | – |

ZAPPING-ALIEN@MOZART-BALLS

(Vitus Zeplichal) | – | – | 2 |

| *** | | | |

| Ältere Filme, erstmals gesehen: | | | |

DER BALL

(Ulrich Seidl) | 7.5 | – | – |

BRÜDER LASST UNS LUSTIG SEIN

(Ulrich Seidl) | 7.5 | – | – |

DER BUSENFREUND

(Ulrich Seidl) | – | 6 | 7 |

COPACABANA MON AMOUR

(Rogério Sganzerla) | – | 9.5 | 10 |

EINSVIERZIG

(Ulrich Seidl) | 7 | – | – |

GOOD NEWS: VON KOLPORTEUREN, TOTEN HUNDEN UND ANDEREN WIENERN

(Ulrich Seidl) | 5 | – | – |

ICH WILL DOCH NUR, DASS IHR MICH LIEBT

(Rainer Werner Fassbinder) | 8.5 | – | – |

DIE LETZTEN MÄNNER

(Ulrich Seidl) | – | – | 8.5 |

LOOK 84

(Ulrich Seidl) | 7.5 | – | – |

DER WIND WIRD UNS TRAGEN

(Abbas Kiarostami) | – | (5) | – |

ZUR LAGE: ÖSTERREICH IN SECHS KAPITELN

(Ulrich Seidl, Michael Glawogger, Barbara Albert, Michael Sturminger) | 8 | – | – |

| *** | | | |

| Unsere inoffiziellen Eröffnungs- und Abschlussfilme in Münchner Kinos abseits des Festivals: | | | |

THE HILLS HAVE EYES

(Wes Craven) | 8 | 8** | 9 |

JAGDSZENEN AUS NIEDERBAYERN

(Peter Fleischmann) | 9.5 | 8.5 | 9 |

|

Und im Folgenden in Listenform…

Weiterlesen…

#1:

DAS LETZTE SCHWEIGEN (Baran Bo Odar, Deutschland 2010) ist schwanger mit zahlreichen Plumpheiten, die man nur schwer gern haben kann, doch über allem steht ein stilistischer Ansatz, der, wenn auch nicht überraschend, so vielleicht zumindest im deutschen Kino der letzten Jahre für sich stehen kann. Tatsächlich handelt es sich – was aus den Ankündigungen nicht unbedingt ersichtlich wird – im Wesentlichen um einen ausgesprochen altmodischen (oder auch: konventionellen) und leider teilweise auch ins Stereotype abgleitenden Polizeithriller. Stereotyp deshalb, weil er auf Drehbuchebene einen verquasten Mix aus deutschem Fernsehkrimi – oder was man damit augenblicklich verbindet – und amerikanischem Killer-Thriller präsentiert. Der sensible, bedächtige Polizeibeamte, der sich gegen einen vorschnellen Vorgesetzten durchsetzen muss, der Ex-Polizist, der seinen Fall nicht loslassen kann und dem Jüngeren zur Hilfe eilt, die Mutter des ersten Opfers, die als tragisches Accessoire am Rand und als sentimentales Ergänzungsstück so unvermeidlich ist… und dann natürlich – und hier überrascht der am positivsten mit Selbstdisziplin – der Mädchenmörder selbst, überragend zwischen unterkühlter Schmierig- und mitleiderregender Leutseligkeit von Ulrich Thomsen gespielt, und sein einstiger Helfer, von Wotan Wilke-Möhring mit seinem üblichen, dicken Anstrich gemimt. Herausragend die Rückblende, in der die beiden in Thomsens Wohnung sitzen und ihre Gefühle, Absichten sowie die vermuteten sexuellen Abgründe auseinander herauszukitzeln versuchen. So punktgenau wie hier ist auch der übrige Film inszeniert, doch nicht selten kann er sich solche Konzentration nicht leisten angesichts eines Drehbuchs, dass dem abstrakten Effekt, der sich auf der Bild- und Tonebene herausbildet, ständig ins Gehege kommt.

So „schön“, so gelackt wie hier hat deutsches Unbehagen schon lange nicht mehr ausgesehen, mit solch penetranter Akkuratesse sind die kastenförmigen Bienenwaben von Thomsens Hochhaus ins Scope-Bild gepresst, so agressiv und beklemmend ist der Stilwille des Films und so hochglänzend nahezu alle Bilder, dass sich recht schnell ein entrücktes Gefühl, eine unvermeidliche Distanz einstellt – eine Abbildung von Realität ist das nicht mehr, sondern eine Interpretation. Weiterlesen…

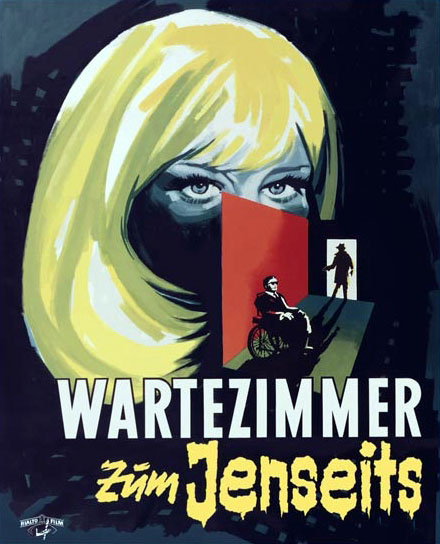

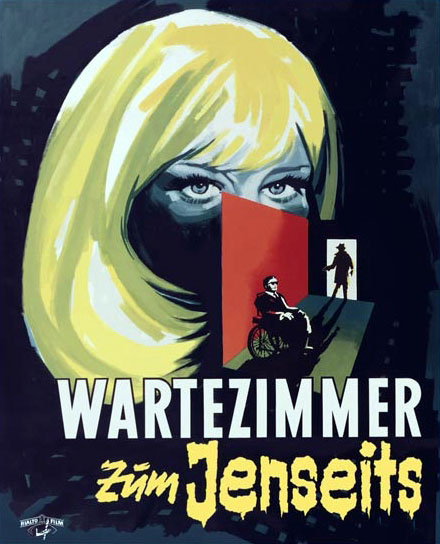

Da war zur Abwechslung von Wallace und May mal ein James Hadley Chase-Roman, den Horst Wendlandt aufgekauft und an sein bewährtes Team weitergeleitet hat um mit großzügiger als üblichem Budget einen internationalen Thriller aufzuziehen. Das hat natürlich nicht geklappt. Die Winnetou-Filme sind schließlich auch keine internationalen Großfilme geworden. Aber irgendwie hat sich da irgendetwas Absonderliches getan. Die Glieder der Wendlandt-Kette in der falschen Reihenfolge, mit dem falschen Fuß, dem falschen Auge? Man weiß es nicht. Wie könnte man auch bei diesem Film? Fangen wir mal an mit dem wichtigen Neuzugang und temporären Einsprung für Alfred Vohrers langjährigen Kamermann des Vertrauens, Karl Löb:

Wir wollen für einen Moment vergessen, dass Bruno Mondi als Kameramann in den 40igern die dämonischen Höhenflüge des Veit Harlan durch die Tiefen des nationalsozialistischen Manipulationslabyrinths so unendlich berauschend aussehen hat lassen. Stattdessen wollen wir uns kurzzeitig daran ergötzen, dass Bruno Mondi in WARTEZIMMER ZUM JENSEITS den kühl-stahlgrauen Höhenflug von Edgar Wallace-Regisseur Alfred Vohrer durch die düsteren Täler des Film noir mit schamlos glatter Bärbeißigkeit und schäbigem Grandeur veredelt.

Das gibt ihm den letzten Schliff. Diesem Vohrer, der wie kein anderer Kriminalfilm des schwulen Regisseurs beherzt zum tragischen, um zwei Ecken sexuell motivierten amerikanischen Genre-Pathos greift um es in europäischen Camp zu verwandeln, der so stillvoll und versonnen ist, dass er schon nicht mehr so recht campig sein kann. Dieses Pathos. Sexualität hat hier keine Präsenz mehr.

Mit ihm [dem Pathos] ist der Film auch wie kein anderes Werk des “kantigen Folterknechts des deutschen Krimis” (fiktives Zitat) irgendwie doch nah am Erzählkino dran. Das will er auch, so ein bischen jedenfalls. Eigentlich ist er doch ein ganz großes Melodram, in das manchmal das naive Krimimärchen nach Wallace-Constantin-Art hineinsickert. Was für ein Melodram das ist, eigentlich.

Das regenverhangene London, dass in Mondis schwermütigem, schwarzweißen Guillotine-Scope ein zum Sterben schöner, völlig toter Ort ist. Hildegard Knefs lakonischer, aber auch so unendlich schmerzender, trauriger Blick, der unter ihrem schweren Make-up zu versinken droht, wenn sie in Momenten der scheinbar gleichgültigen Konzentrationslosigkeit den Augenaufschlag macht. Ein Engel, der in einer Tabakwolke seine gebrochenen Flügel schwingt. Ihre kühle Hoffnungslosigkeit und morbide, reife Erotik trifft auf den virilen Sex des jungen, athletischen Götz George der aber so viril wie in seinen Karl May-Filmen dann doch nicht mehr ist. Der unfassbare und schwer greifbare Schwermut und die Depressivität dieses monströs-wunderbar mißlungenen Kommerzkino-Artefakts – Ein Flop, natürlich – muss auch ihn, den Haudrauf, ergriffen und in einen ätherischen Halbschlaf versetzt haben. Denn hier erträgt bei aller stilvollen Maskerade niemand, was ihm aufgebürdet wird. Die Knef nicht ihr Schicksal als einsame Dame in Schwarz am Ende der Kette und der George sein läppisches Buben-Heldentum, dass ihn gerade so davor bewahrt, als buchstäblicher Fleischmatsch zu enden. Überhaupt: Das titelgebende Wartezimmer. Eine sterile Vernichtungsmaschine, die im Noch-Nachkriegsdeutschland womöglich die Unbehaglichkeit des Films gekrönt haben dürfte. Pinkas Brauns schmieriger Westentaschen-Gangster wird davor ganz klein mit Hut. Von den Niederungen, in denen sich Klaus Kinskis erbärmlich versoffener Messerwerfer oder auch der “große”, gelähmte Gangsterboss Richard Münch bewegen, gar nicht zu sprechen. Verdammt sind sie alle, und dementsprechend stimmt Karl May-Komponist Martin Böttcher auf der Tonspur eine seiner unvergleichlichsten Kompositionen an, ein melancholisch-sehnsüchtiges Klavierkonzert, dass all diese Niedrigkeiten, diese so kalte, seelenlose Welt dieses Films, wieder in den trist-schönen Nieselregen und durchdringenden Frühjahrsnebel zurückmanövriert – dahin, wo sie zu Beginn hergekommen ist. Und da, ganz hinten, als Silhouette im Nebel, steht der Knef-Engel und weint sein aufweichendes Make up ins Meer.

So fühlt sich dieser Film in meinem Kopf nach drei Jahren an. Wenn ich ihn nun wieder sähe? Vielleicht ist dieser Text eine Wunschvorstellung. Oder eine Verklärung. Oder aber, und das wäre mir am liebsten, eine Lüge.

Die Kamera starrt geradeaus in die Räume, durch die Türen, die Fenster mit ihren wehenden Vorhängen. Wenn ein Bild ohne Achse, ohne Zentrum bleibt, wenn die Perspektive ihre Balance verliert, werden wir immer mit höflicher Determiniertheit und britischer Pedanterie auf die Limitationen der Kadrierung – das ist hier das Zauberwort per se – hingewiesen. Filmische Architektur mit Ecken und Kanten etwa? Filmische Perfektion, in der sich architektonische Perfektion spiegeln soll, ein kongeniales Konzept? Oder vielleicht Architektur an sich als Gewaltakt wider die Anarchie der Natur, dessen Rezeption an den Rubensschen Wölbungen von Brian Dennehys Korpus versagt?

Stourley Kracklite, unser tragischer, aber tragikkomisch modellierter, ja zurecht- und zerkneteter Held, unser museal geneigtes Konglomerat aus einem Don Quijote liberaler Dekadenz und einem verfallenden Götterbild (Zeus), lässt seinen pittoresken amerikanischen Speck in der barocken römischen Badewanne wogen. Wir sehen ihn aber nicht wogen, weil die Kamera geradeaus über den Badewannenrand starrt und Kracklites Stiernacken, die Marmorwanne und die Marmorfliesen zu einer Ebene verschmelzen lässt. Aber immerhin: In der Totalen, die den Blick aus dem Schlafzimmer und von Kracklites Frau, der Kunstbanausin, ins Badezimmer freigibt, steht die Badezimmertür nicht ganz offen. Ein asymmetrisches Detail in einem pompös symmetrischen filmischen Gewaltakt, wie er nur vom Guckloch-Kleinkrämer, bzw. „Schaufensterdekorateur“ (Jean-Luc Godard) Greenaway kommen kann.

Eindrucksvoll ordentliche britische Erbsenzählerei trifft pervertierte italienische Romantik in einer abstrakten künstlerischen Trinker-Ehe, an deren Ende eine Scheidung mit vorgehaltener Zirkelspitze steht. Ein Film voll von Ehen und ohne Seitensprünge, die Teil des Bauplans sind. Sperma als Kaffeefleck auf den Repliken von Boullées Schöpfungen. Die Ehe zwischen Brian Dennehys Wampe und Lambert Wilsons tänzelnd-athletischer Kunst-Diabolik. Die Ehe zwischen römischen Bildungsbürgern und dem britischen Intellektuellen, der mit beiden Füßen in dem Perdeäpfel-Haufen vor seinem eigenen Cottage steht. Die obszöne Ehe zwischen Papier und Marmor. Die goldene Hochzeit von Straub / Huillet und Max Ophüls, dem Filmemacher als Totengräber im Krepppapier-Kostüm.

Sinnliche, geradezu erotische Verbindungen, soweit das Auge reicht. Architektur als Manifest sexueller Altersfrustration, Obelisken als tödliche Phalli und die üppigen Brunnen Roms als Galle-Fontänen. And, last but not least, der tote Architekt als vulgärer Fettfleck im seidig schillernden Treiben cäsarisch benaster Geschmacksbürger, der Ölfilm im Rotweinglas. Die Skulpturierung des Specks, die Geburt der bastardisierten Knochen.

Eine völlig herzzereißende Geschichte, die einen so sehr zum Schäumen bringt wie überreife Feigen. Da Vincis Abendmahl in der postmodernen Interpretation des selbsternannten Kinoerneuerers und Kunstdozenten Grünweitweg. Säuberlich didaktischer kompositorischer Schangel, der sich selbst genügt. Ohne Magenbeschwerden, aber mit Kater.

THE BELLY OF AN ARCHITECT – GB/Italien 1987. 115 Minuten.

Regie und Buch: Peter Greenaway – Produktion: Colin Callender, Walter Donohue – Kamera: Sacha Vierny – Schnitt: John Wilson – Musik: Wim Mertens

Darsteller: Brian Dennehy, Chloe Webb, Lambert Wilson, Stefania Casini, Sergio Fantoni, Vanni Corbellini

Bild © Film Four / Mondial

» Außerdem ist der Publikumsgeschmack besser, als Sie denken. Er wird nur zu wenig auf die Probe gestellt. Wenn man ihm nur die Wahl läßt zwischen Schund und literarischem Geniekotzertum, wird es mit Recht den Schund wählen. «

– Curt Goetz

Mai 1, 2010 | Veröffentlicht in

Blog,

Christoph,

Zitate |

2 Comments

Das ist er. Der einzig wahre deutsche Agentenfilm – wenn es jemals so etwas wie einen deutschen Agentenfilm gab. Das ist sie, die einzig wahre Agentenfilm-Persiflage, wenn es jemals eine wirklich gewitzte, pointierte Agentenfilm-Persiflage gab. Das ist sie, die deutsche Nouvelle Vague, so gar nicht „neuer deutscher Film“ und weit weg von Godards ALPHAVILLE. Das ist der Eurospy-Film, der mehr 60ies-Pop, mehr lässige Attitüde, mehr unschuldigen Sex, mehr schrille Set-pieces und mehr charmante Selbstverliebtheit im Dialog zur Schau stellt.

Ein deutscher Agenten-Comic, in biegsam-stilvernarrtem Techniscope und knalligen Werbefarben. In dem nach nur wenigen Minuten Hellmut Lange seinen Einzug in die USA auf Wasserski vor der Golden Gate Bridge halten und sich gleich in den berühmten Zick-Zack-Turbinen der Lombard Street von Barbara Lass vor seinen Verfolgern retten lassen darf. In dem reuelos ordentlich gekifft wird und anschließend Schäferstündchen in einem luxuriösen Doppelbett am nächtlichen Strand von San Francisco abgehalten werden. In dem der Held sich explosiver Frühstücksbrötchen erwehren muss . In dem ein deutscher Geheimagent mit seinem Privatflieger in Las Vegas mitten auf der Hauptstraße landen kann. In dem die Frauen die Hosen anhaben und dem Helden befehlen können, für sie selbige inklusive Unterwäsche herunterzulassen. In dem Tony Kendall einen schmierigen Gentleman-Gauner a là Peter Voss spielt und Italowestern-Chefdirigent Francesco de Masi die groovige Musik besorgt. In dem sich der große Endkampf in einem Aquarium mitten in der Wüste abspielt. Und durch den sich ein unverschämt gut aufgelegter Hellmut Lange, ein urdeutsches Charaktergesicht, mit seinem unverwüstlichen Narbengesicht mit einer dreisten Chuzpe gaunert, ja, mit einer spezifisch „deutschen“ Coolness, die sich in den köstlichen Dialogen als das Produkt typisch deutscher Gründlichkeit manifestiert – Dialogen, die man als solche wahrnehmen darf und soll. Denn die Anlage des Films ist (Steil-)Vorlage, seine Schauplätze, seine Darsteller, deren Namen statt im fehlenden Vorspann beim jeweils ersten Auftritt ihrer Figuren eingeblendet werden.

Ein Film, der die Pop Art ins deutsche Kino trägt, die Acid-Ästhetik der späten 60iger und frühen 70iger vorwegnimmt und – und das ist im Film auch wirklich so unglaublich wie es klingt – die filmische Postmoderne im Geist eines Quentin Tarantino im Jahr 1965 mit einer Exzessisivität und verspielten Selbstverständlichkeit betreibt, dass einem in fassungsloser Hilflosigkeit und entgeisterter Begeisterung die Kinnlade nach unten klappt. Ungefilterte Liebe zum überlebensgroßen Kino-Eskapismus, wie ihn das deutsche Kino so vielleicht nie wieder gesehen hat. Purer cineastischer Sex-Appeal mit Mut zur Albernheit aber strikter Ablehnung der Klamotte. Dieser Film ist der ultimative Beweis dafür, dass das heutige Verständnis von filmischer Postmoderne ein einziger großer, grotesker Irrtum ist: Selbstverweis und Ironie, sie müssen nicht zwangsläufig das Ironisierte und dessen Eigendynamik sabotieren sondern können lustvoll miteinander harmonieren. SERENADE FÜR ZWEI SPIONE ist ein verschmitzter Kniefall vor dem Genre-Kino und vor einer intellektuell-entspannten Rezeption desselbigen, ein Kniefall vor einem Kino, wie es in Deutschland nie Tradition gewesen ist und tragischerweise nie sein wird, vollzogen mit solcher Inbrunst, dass er diesen Verlust beinahe im Alleingang kompensiert. Wie würde unser Held John Krim alias 006 sagen? „Ich hab‘ doch schon immer gewusst, dass ich das besser kann als diese Amis. Hatte nur keine Gelegenheit, es zu beweisen!“

SERENADE FÜR ZWEI SPIONE – BRD/Italien 1965 – Regie: Michael Pfleghar – Produktion: Hans Jürgen Pohland – Drehbuch: Klaus Munro und Michael Pfleghar – Kamera: Ernst Wild – Schnitt: Margot von Schlieffen – Ausstattung: Peter Scharff – Musik: Francesco De Masi

Darsteller: Hellmut Lange, Barbara Lass, Heidelinde Weiss, Tony Kendall, Mimmo Palmaro, Wolfgang Neuss