Ich schreibe in den letzten Jahren im Allgemeinen sehr wenig über aktuelle Filme, und natürlich hat dies – wie alle Äußerungen und Präferenzen – einen Grund. Warum über etwas Worte verlieren, worüber man eine Vielfalt von Artikeln und Kommentaren, kurzer und längerer, bewundernder und ablehnender, in einer Vielfalt von Zeitschriften, Blogs, Foren, und sonstiger im Tagesgeschehen mehr oder minder leicht zugänglicher Orte der artikulierten Filmlust am Gegenwartskino, finden kann? Und warum über etwas schreiben, wenn es Andere ähnlich der eigenen Wünsche und Möglichkeiten des Ausdrucks in eben diesen Lokalitäten bereits formuliert haben?

Ich lese zwar nicht mehr so viele aktuelle Filmberichterstattungen wie vielleicht noch vor 10 Jahren, aber meist genug um meine phasenweise Neugier nach gegenwärtigen und kommenden Ereignissen zu befriedigen. Was ich aber dennoch gerne öfter täte: über neue Filme zu schreiben, die mich bewegt, begeistert, oder mir sonstwie das NEUE an diesen Filmen auf für mich interessante Weise eröffnet haben. Im Schatten von Thomas Arslan ist so ein Film.

Dieses Jahr hat mich noch nicht viel im Kino überrascht oder verzaubert, und die Faszination und Qualität der Filme beim Amateurfilmfestival FiSH X in Rostock war für mich eindeutig größer einzuschätzen, als beim diesjährigen Großereignis Berlinale. Talentierte junge Filemacher gibt es also in Deutschland zur Genüge, und nicht nur Talente, sondern bereits ausgereifte Persönlichkeiten mit spezifischen Interessen und Konzepten, mit einer eigenen Vorstellung von Kino, sind darunter zu finden. Der beim Fish Festival als Film des Jahres 2010 ausgezeichnete Ralf (2008) von Helge Brumme, Scissu (2009) von Tom Bewilogua, und Felix Stienz‘ Betty B. & The The’s (2009), waren für mich mit das Beste was der deutsche Film zur Zeit zu bieten hat: ausgereifte und eigenständige Werke, die für mich qualitativ auf der gleichen Stufe mit längeren, professionelleren Arbeiten stehen, wie Sebastian Schippers MitteEndeAugust (2008), Anno Sauls Die Tür (2009), oder Marie Miyayamas Der rote Punkt (2008) – allesamt Filme die mich auf die ein oder andere Art zu begeistern wussten. Insgesamt bieten sie zwar nicht zwingend etwas Neues an, sind aber originär in ihrer Anverwandlung bereits existierender Techniken und Ästhetiken.

Brummes Ansatz und seine Sensibilität gegenüber dem Protagonisten in Ralf verbindet ein genuines Interesse am Direct Cinema mit einem Gespür für Narration und das Absurde, welches ähnlich wie bei Frederick Wiseman, vor allem durch die Montage entsteht. Bewiloguas Scissu erscheint als am New French Extremism geschulter und der Ästhetik Gaspar Noés oder Philippe Grandrieuxs angelehnter Blick in den Abgrund, der mit ebenso divergierenden Verfremdungsmitteln in Schnitt und Farbgebung arbeitet, wie es die besten Sequenzen aus Oliver Stones Natural Born Killers (1994) bereits vorgemacht haben. Und beim dialogfreien Betty B. & The The’s hätte es nicht verwundert, wenn im Vorspann unter Regie der Name Aki Kaurismäki aufgetaucht wäre, so klar destilliert Felix Stienz mit seinen umwerfenden Darstellern die Essenz aus dem Werk des bekannten Finnen. Was diese drei Filme verbindet, und was sie überhaupt mit allen interessanten Filmen gemein haben, ist ein echtes Interesse an dem Ihnen zugrunde liegenden Gegenstand, und ein Verständnis für die Verschränkung von Form und Inhalt, das weit über die gängigen, an hiesigen Filmhochschulen gelehrten Strukturen des filmischen Aufbaus hinausgeht.

In Ralf bestimmt der gleichnamige Protagonist das Geschehen so sehr, dass der Film ohne Ihn, seine Interessen, seine Situation, und seine Art zu fühlen, zu reden, zu sitzen – zu Sein – in der gegebenen Form unmöglich wäre. Von Ihm ausgehend entwickelte sich wahrscheinlich die gesamte Idee und Struktur des Films, und man sieht ganz deutlich, was für ein Geschenk es für einen Filmemacher sein muß seinen Gegenstand wirklich zu finden, wie wichtig diese Fokussierung ist. Wenn also Betty B. & The The’s tatsächlich als ein Film von Aki Kaurismäki bezeichnet werden kann, dann nicht weil er diesen ständig zitiert und nicht weil er ein Pastiche aus Themen und Situationen aus Kaurismäkifilmen darstellt, sondern weil er alles auf die Gleiche Art gestaltet, wie es Kaurismäki auch getan hätte. In diesem Sinne ist er bestimmten Vorstellungen eines Quentin Tarantino oder Guy Maddin über den perfekten Grindhouse- oder den perfekten Stummfilm noch viel näher, als es deren Werke bisher waren, und spielt dadurch mit gänzlich anderen Vorstellungen von Kino. Nicht das Zitat, sondern die Imitation, die perfekte Kopie ist bei Felix Stienz entstanden. Denn es ist noch einmal etwas völlig anderes einen Film von John Ford, als einen Film wie John Ford zu drehen. Man stelle sich vor, weitere Filmemacher würden so wagemutig sein, aus Begeisterung z.B. der Filmographie von Stanley Kubrick noch ein eigenes Werk hinzuzufügen.

Genau zwischen der vollständigen referentiellen Illusion von Betty B. & The The’s und der fast greifbaren Lebenswirklichkeit von Ralf bewegt sich Bewiloguas Scissu. Formal befinden wir uns in der paranoiden, drogengetränkten und neurotischen Psyche der Figuren. Wenn die Kamera sich dreht, Farben pulsieren, und der Schnitt Zwischenräume und Leerstellen erschafft, können wir als Zuschauer körperlich nachvollziehen, was den Protagonisten widerfährt und wie sie die Welt wahrnehmen. Eine Unmittelbarkeit durch Stilisierung, die durch Details geweckt wird, und auf ein viszerales Kino der Evokation abzielt, dabei jedoch keine reine Attraktion oder Provokation darstellt, sondern deutlich auf seinem Wirklichkeitsbezug besteht. Allegorie trifft auf die Unmittelbarkeit des Moments: als hätte Paul Verhoeven Ferraras Bad Lieutenant (1992) noch einmal verfilmt. Vielleicht versucht Werner Herzog in seinem Remake etwas ähnliches.

Die eigene Sensibilität und das intensive Interesse an den Möglichkeiten der filmischen Darstellung, welches diese drei Projekte zwischen No-Budget-Produktion, Filmförderung und Selbstausbeutung auszeichnet, findet sich auch bei Thomas Arslan. Arslan, der durch seine Assoziation mit der „Berliner Schule“ in der deutschen Filmlandschaft so weit weg vom kommerziellen Kino erscheint, wie es für jemanden dessen mit Fördergeldern entstandene Filme trotzdem auf dem Markt reüssieren und auf ihre Einnahmen angewiesen sind nur möglich ist, bestätigt wohl die traurige Tatsache, dass in Deutschland die besten Filme die geringsten Zuschauerzahlen haben, und den begabtesten Regisseuren die kleinsten Budgets zur Verfügung stehen. Der Titel seines neusten Werkes Im Schatten bezeichnet in diesem Kontext somit vor allem die Situation, in der sich die herausragenden Filmemacher Deutschlands schon seit ca. 30 Jahren bewegen. Dass einem künstlerisch innovativen einheimischen Film auch mal wieder ein kommerzieller Erfolg beschieden sein könnte (wie in den 70er Jahren z.B. den Werken Roland Klicks) ist daher eine Hoffnung vieler Cineasten, die schon lange vergeblich ihrer Erfüllung harrt. Und ebenso wie es Benjamin Heisenbergs brillantem „Räuber“ ergangen ist, wird wohl auch Arslans Im Schatten nicht über magere 10.000 bis 20.000 Zuschauer hinaus kommen. Nichtsdestotrotz , handelt es sich definitiv um einen der interessantesten und meiner Meinung nach auch besten Filme die wir dieses Jahr im Kino zu Gesicht bekommen werden.

Die Hoffnung auf kommerziellen Erfolg nährt sich wahrscheinlich aus der Tatsache, dass Im Schatten ein waschechter Genrefilm ist. In Anlehnung an den amerikanischen Film noir und den französischen Gangsterfilm der 50er Jahre, verfolgen wir ähnlich wie bei den Klassikern des Heist-Movies – von John Hustons The Asphalt Jungle (1950) über Jean-Pierre Melvilles Bob le flambeur (1956) und Stanley Kubricks The Killing (1956) bis zu Robert Wises Odds Against Tomorrow (1959)– die Konzeption und den Ablauf eines Überfalls. Der Protagonist, aus dem Gefängnis entlassen, schart eine Gruppe weiterer Krimineller um sich, um einen letzten großen Coup zu landen, der es ermöglichen soll, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Wie üblich gibt es einen korrupten Polizisten, eine Femme Fatale, und Altlasten die einem im Wege stehen – und sämtliche Figuren erscheinen als Verlierer und Außenseiter eines Systems dem sie längst abhanden gekommen sind. Das brillante An Arslans Neukonzeption, ist neben der formalen Stärken, vor allem ein Moment den er aus französischen Gangsterfilmen entlehnt hat, meiner Meinung nach vor allem aus Zweien. Ging es in den bereits erwähnten Klassikern (trotz vorhandenem Protagonist) primär um die Dynamik innerhalb einer Gruppe, und eine fatalistische Weltsicht die sich aus einem verlorenen Gefühl vom Wert männlicher Professionalität zu speisen schien, verbindet Im Schatten diese Attribute mit einem verwandten, jedoch filmisch beinahe kontrapunktisch akzentuierten Problem des Einzelgängertums und der verlorenen Ehre. Der französische Titel von Melvilles Le samouraï (1967) bezeichnet nicht von ungefähr die japanischen Krieger und ihren starren Ehrenkodex des Bushido, der bis in den Tod zu verfolgen war. Und so erinnert auch Arslans Held (gespielt von Mišel Matičević) an die Figur von Alain Delon, einem Einzelgänger der einem eigenen Ehrenkodex folgt und in seinem Metier als bester seines Fachs erscheint. Kombiniert werden Motive dieser Figur mit denen von älteren, abgeklärteren Gangstern aus Jacques Beckers Touchez pas au grisbi (1954) und Matičević bekommt auch Charakteristika die Jean Gabins Figur prägen. Im Gegensatz zu den Heist-Filmen die alles offenlegen, bezieht sich Arslan aber auf die verdeckten Geschehnisse in Beckers Film. Das Understatement im Umgang der Gangster miteinander, die sozialen Feinheiten des Milieus, und das Nebeneinander von banaler Alltäglichkeit und überraschender Gewalt finden sich auch in Im Schatten wieder, und wenn der Schnitt des Films von Le samouraï inspiriert ist, stammen die Erzählhaltung des Regisseurs, der Rhythmus der Figuren, und die nüchterne Klarheit der Aktionen von Becker ab.

Die Gewaltszenen und Schießereien in Arslans Film gehören optisch und akustisch eindeutig zum Besten was es in dieser Art in der Filmgeschichte zu bewundern gibt (und sind auf ähnlich großartige aber andere Art monumental wie die Schusswechsel in den Filmen Michael Manns), wobei sie mich zwar vor allem an die schnörkellose Direktheit solcher Momente in Jim Jarmuschs Dead Man (1995) erinnert haben, aber das reduktionistische Pathos der inszenatorischen Geste – wenn man denn von einem solchen sprechen mag – meiner Meinung nach direkt aus der finalen Schießerei in Touchez pas au grisbi stammen könnte, (welche eine der bestinszenierten Actionsequenzen überhaupt darstellt). Denn männlichen Weltschmerz gibt es hier zur Genüge. Neben der dröhnenden musikalischen Untermalung, wird selbiger vor allem durch die Beobachtung und Bewegung der Kamera eingefangen, für die Reinhold Vorschneider verantwortlich zeichnete – der zur Zeit vielleicht interessanteste Kameramann Deutschlands. Ich kenne von Ihm lediglich drei weitere Arbeiten aus deutschen Filmen von Angela Schanelec und Rudolf Thome. Aber seine Blicke sind von einer solchen Klarheit und Präzision, einer Einfachheit die die Welt als Ganzes annimmt, dass ich mich an unzählige Bilder daraus erinnern kann. Gleichzeitig verbindet er Realismus mit Stilbewusstsein, Freiheit mit Strenge, wobei es ständig um eine Definition von Räumen zu gehen scheint, um ein Öffnen und Schließen, und ein Wechselspiel der Dominanz zwischen Ort und Person, welches vor allem innerhalb von Städten selten im Gleichgewicht zu sein scheint.

Im Gegensatz zu Arslans letztem Spielfilm Ferien (2006), liegt die Stärke des Kamerablicks aber diesmal nicht so sehr in den exakten Kadrierungen, den ruhenden Einstellungen, die in Ferien klar dominierten, sondern in den Schwenks und Fahrten, und dem Kontrast zwischen Strillstand und Bewegung wenn wir z.B. einen Charakter während der Autofahrt beobachten. Wenn die Kamera in Ferien , z.B. in einer an Hou Hsiao-hsien erinnernden Motorradfahrt aus der Statik und Enge der Räume ausbrach, wirkte dies für mich wenig überzeugend, ja beinahe unbeholfen. Im Schatten benötigt keine Übergänge, hebt eine mögliche Trennung zwischen Stillstand und Bewegung auf. Vorschneiders Bilder lassen sich in ihrer Komplexität nicht auf solch simple Formen herunterbrechen. Eigentlich hatte sich Arslan mit seinem großartigen Dokumentarfilm Aus der Ferne (2005) vom reinen Formalismus, der Versuchsanordnung die Ferien für mich darstellt, befreit. In einer irgendwo zwischen James Benning und Heinz Emigholz angesiedelten Methode der präzisen Kadrierung und genauen Beobachtung, bewegt er sich nämlich dennoch so frei durch die Türkei und ihre unterschiedlichen Landschaften, dass man das Gefühl bekommt die ganze Welt stünde einem offen. Ich habe den Film damals gleich zwei mal im Kino gesehen.

Anders als zum Beispiel bei Angela Schanelec, scheint mir das Kino von Thomas Arslan kein Kino der Worte zu sein. Während bei Schanelec die Leinwand glüht wenn die Figuren zu reden beginnen, gerät bei Arslan alles ins Stocken. Wenn die Personen sprechen, kommt es mir vor, als ob sie dem Film nichts hinzuzufügen hätten, und im Gegensatz zu Ferien wo die Präsenz der Schauspieler dennoch Bestand hatte, büßen die Figuren in Im Schatten im Akt der verbalen Kommunikation auch diese ein. Wo Ferien das Potential gehabt hätte, eine schauspielerische Tour-de-force, ein beispielloses Ereignis der Sprache zu werden, entstand „nur“ ein beeindruckender Schauspielerfilm. Im Schatten hat (trotz Abwesenheit der einzigartigen Angela Winkler) ein ähnlich beeindruckendes Ensemble vorzuweisen, und mit Mišel Matičević, Karoline Eichhorn, Uwe Bohm und Hanns Zischler vier ausgezeichnete Darsteller, die meiner Meinung nach zum Besten gehören was man im gegenwärtigen Kino überhaupt zu sehen bekommen kann. Dennoch fehlt es allen an Intensität, vor allem in den Dialogpassagen. Man hört das Rascheln der Drehbuchseiten und vor allem bei Gesprächen zwischen Matisevic und Eichhorn funktioniert so wenig, dass für mich zwischen den beiden Figuren so gar keine Chemie aufkommen mag. Wenn das Gangstermilieu dadurch eher als Behauptung wirkt, ist das meiner Meinung nach eine Schwäche der Regie. Natürlich gibt es im Film prinzipiell keine Regeln des Sprechens, und um unterschiedliche Arten des Vortrags zu erlauschen, man muß nur in die Filme von Jean-Marie Straub oder (in jüngerer Zeit) Carlos Reygadas schauen, um zu sehen wie großartig ein eigenes Verständnis davon aussehen kann. Wenn die Dialoge in Im Schatten aber teilweise nicht einmal ihre Funktionalität erfüllen, ist das ein bedauernswertes Versäumnis.

Der Film ist auch sonst nicht perfekt. Das obligatorische Verweilen an Orten die als Schauplatz des Geschehens bereits passé sind, wirkt trotz gewollter Unaufdringlichkeit eher unnötig, da selbst in Szenen der Aktion die Leere der Räume und Figuren jederzeit spürbar bleibt. Übergänge und Verzögerungen wirken hierbei nur als unnötige Manierismen, und auch sonst hätte ich kein Problem mit noch stärkeren Kürzungen gehabt, wobei man meiner Meinung nach auf manche Momente (wie eine kurze Schlafzimmerszene zwischen Matičević und Eichhorn, oder Uwe Bohm allein im Wettbüro) auch gänzlich hätte verzichten können. Wenn Im Schatten aber trotzdem ein großartiger Film geworden ist, dann eben gerade nicht Trotzdem. Die Schwächen der Inszenierung (wenn man sie denn wie ich als solche bezeichnen will), sind im Film als Ganzem aufgehoben, und verweisen eher auf ein künftiges Potential. Und wenn Arslan mehr ein Regisseur der Stille zu sein scheint, ist er besonders in seinem Element, wenn es darum geht Handlungsabläufe abzubilden oder Dinge und Menschen durch den Schnitt und durch Auslassungen in Beziehung zueinander zu setzen. Die Ellipse ist nicht nur das filmische Verfahren, welches hierbei am Meisten zur Anwendung kommt, sondern auch der Grund, warum die Bilder die wir sehen so voll mit Bedeutung aufgeladen sind ohne etwas bestimmtes bedeuten zu wollen. Bei Regisseuren wie Tarkowskij oder Dreyer heißt sowas Transzendenz. Bei Arslan ist die Möglichkeit der Transzendenz des Bildes nur Mittel zum Zweck, erzeugen Bilder immer neue Bilder, immer neue Möglichkeiten, die auf nichts mehr verweisen, als auf die Möglichkeit selbst. Davon ausgehend könnte man vielleicht sagen, dass die Methoden der Berliner Schule von solcher Kraft sind, dass sie innerhalb narrativer Konventionen nur im Extrem funktionieren. Wenn der bisher vorherrschenden Innerlichkeit (exemplarisch bei den letzten beiden Filmen von Angela Schanelec), nun mit Der Räuber und vor allem bei Im Schatten konventionelle Genrestrukturen hinzugesellt werden, erzeugt das genaue Beobachten von routinierten Abläufen (Im Schatten läuft wie ein präzises Uhrwerk ab) neue Möglichkeiten der Wahrnehmung. Was Petzold vorgemacht hat, wird hierbei weitergeführt. Dem Genre wird wie zuletzt in Yella (2006) oder Jerichow (2008) keine Reverenz mehr erwiesen, und genausowenig werden Versatzstücke in neue Kontexte gebettet. Im Schatten ist reines Genrekino, und will auch gar nichts anderes sein. Das Postmoderne zitieren löst sich dabei auf, und wenn Erinnerungen an andere Filme wach werden, dann nur als fernes Echo, als formimanente Struktur des Gleichen unter Gleichen. Genausowenig wie The Big Sleep (1946) The Maltese Falcon (1941) zitiert, wie Bogart eben immer Bogart ist und eben nichts zu behaupten braucht.

Die schönsten Momente entstehen in Im Schatten wenn scheinbare Widersprüche aufeinandertreffen. Wenn Mišel Matičević gegen Ende des Films durch den Wald flieht, und durch die Kadrierung Erinnerungen an eine ähnliche Szene aus Götz Spielmanns Revanche (2008) aufkommen, jedoch die Flucht durch die distanzierte und sanfte Kamerafahrt eine betonte Intimität erhält, oder wenn die an Erik Skjoldbjærgs Insomnia (1997) gemahnende Schlusseinstellung eben keine moralisch-existenzialistische Ambivalenz ausdrückt sondern der enthusiastische Moment der gelungenen Flucht neben der inneren Resignation der Figur bestehen bleibt. Meinen liebsten Moment im Film lässt eine Autofahrt durch Berlin entstehen, wenn Uwe Bohm in seinem Auto Karoline Eichhorn verfolgt. Während das Auto sich zwar bewegt, wird es durch die geringe Geschwindigkeit dennoch in seinen Möglichkeiten beschränkt. Dabei hat die eine Figur ein klares Ziel vor Augen, während die andere es nicht kennt, die Verfolgung also wie bei Jimmy Stewart in Vertigo (1958) eher ein Folgen ist, der Traumähnliche zustand der aus dieser Situation erwächst aber eben nicht das Interesse Bohms an Eichhorn, sondern ein schwebendes Moment innerhalb pragmatisch materieller Gelüste darstellt. Alles geschieht um und weil, aber der absolute Determinismus birgt auch das Potential der absoluten Freiheit in sich. Die Poetik des Augenblicks verflüchtigt sich bereits in der nächsten Einstellung, und genau dadurch ist der Film trotzdem ganz bei sich. Im Schatten ist nicht mehr die filmische Nachbildung eines einzelnen Traumes, sondern setzt immer wieder von neuem zum Träumen an. Daher kann ich es kaum erwarten den Film noch einmal im Kino zu sehen, und dem Ineinandergreifen der Bilder von Neuem zu folgen. Ich bin gespannt, was er mir als nächstes erzählen wird.

Im Schatten – Deutschland 2010 – 85 Minuten – Regie: Thomas Arslan – Drehbuch: Thomas Arslan – Produktion: Inge Classen, Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber – Kamera: Reinhold Vorschneider – Schnitt: Bettina Blickwede – Musik: Geir Jenssen – Darsteller: Misel Maticevic, Rainer Bock, Uwe Bohm, Karoline Eichhorn, Timo Jacobs, Peter Kurth, Jörg Malchow, David Scheller, André Szymanski, Hanns Zischler

Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…

Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…

Huettners Film taucht völlig ein in jene Welt der kindlichen Phantasie, die den Erwachsenen, den ihrer Phantasie Entwachsenen, verschlossen bleibt, aber es geht hier nicht allein um die Phantasie, es geht um die Welt kindlichen Erlebens überhaupt, eines mystischen und träumerischen Welterlebens, wie es schon die Romantiker beschwören wollten.

Auf dem Nachhauseweg von dem Fernsehabend: die kleine Melanie fährt mit dem Fahrrad auf einen Schemen im Dunkel zu, eine durchsichtige ätherische Gestalt – und durch sie hindurch! Plötzlich ist da jedoch kein Schemen mehr, sondern eine ältere Frau liegt ganz körperlich vor Melanie unter deren Rad begraben und stammelt verstört: „Wer bist du? Du… bist so… kalt!“. Der Frau steht nun das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. „Was ist das für ein Kind?“ schreit sie immer lauter.

Bei einem Ausflug in die Berge mit ihren Eltern scheint der seltsame Vorfall vergessen, doch dann verirren sich diese und Melanie behauptet unvermittelt, sie wisse den Weg. Die ungläubigen Eltern folgen ihr zögerlich, aber Melanie führt sie immer höher, immer weiter Weg vom eigentlichen Ziel, hin zu einer einsam gelegenen Waldkapelle, ein Ort der ihnen seltsam vertraut ist: hier haben sie sich das erste Mal geküsst. Als sie den Weg ins Tal nicht mehr rechtzeitig vor Einbruch der Nacht finden, beschließen sie notgedrungen auf dem Berg in der Nähe eines Gletschers zu nächtigen. Doch: „das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“

Momente eines ganz real-vertrauten Familienalltags gehen in diesem Film sukzessive über in eine mystische Welt der Zeichen und Wunder, der uralten Prophezeiungen und der gemurmelten Flüche. Bezeichnend ist eine Szene, in der Melanie auf eigene Faust wieder mit dem Zug in die Berge gefahren ist und sich in einer Höhle hinter der Kapelle versteckt. Ihr Vater ist ihr nachgereist und will sie nun zurückholen, doch vergeblich streckt er ihr die Hand entgegen, er ist zu groß um durch die Lücke in der Wand zu steigen. Als er sich klein machen will um sich durch eine Lücke im Gebälk zu zwängen, droht der Übergang zwischen Sakralbau und sakraler Natur einzustürzen. Er ist eben zu groß, zu vernünftig zu entzaubert um einen Zugang zur Welt des Geheimnisses zu finden, um die Welt noch zu verstehen, um zu erkennen, dass eben doch „Märchen und Geschichten, die wahren Weltgeschichten“ sind, wie Novalis einst geschrieben hatte. In bester Tradition der schwarzen Romantik ereilt denn letztlich auch diese erwachsenen Menschen der Vernunft der Fluch des Irrationalen und der Film endet schaurigschön in einer Katastrophe, angekündigt durch das unheilverkündende Schmelzen einer Silberglocke in einem verstaubten Archiv…

Der Fluch – BRD 1988 – 92 Minuten – Regie: Ralf Huettner – Drehbuch: Andy T. Hoetzel, Ralf Huettner – Produktion: Joachim Müller – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Andreas Köbner – Darsteller: Dominic Raacke, Barbara May, Romina Nowack, Ortrud Beginnen, Gerd Lohmeyer, Barbara Valentin.

Ein Film, der wabert, der sich hebt und senkt wie ein atmender Körper. Ein organischer Film, in dem der psychologische Widerspruch einer Narration keinen Platz findet. Eine halbe Stunde vergeht, ohne dass etwas erzählt wird.

Weiterlesen “La camera nel labirinto” »

Weiterlesen “La camera nel labirinto” »

„Das Appartement“ ist inzwischen der achte Film, den ich von Billy Wilder gesehen habe. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich doch kein besonders großer Anhänger dieses Hollywoodtitanen, der wie so viele in den 30er Jahren aus Deutschland auszog, und die Welt das Lachen lehrte. Es ist tatsächlich so, dass mir Wilder am Besten gefällt, wenn es nichts zu Lachen gibt. Five Graves to Cairo (1943) und auch Sunset Blvd. (1950) finde ich großartig. Das Pathos, die Verzweiflung, das Lächerliche aber auch bedrohliche an Rommel und an Norma Desmond. Erich von Stroheim und Gloria Swanson, zwei Giganten des Stummfilms, die sich auch im Tonfilm pudelwohl fühlen, und alles an die Wand spielen, was ihnen begegnet. Überlebensgroß. Das Gewöhnliche, Alltägliche, die normalen, durchschnittlichen Leute die Wilder in seinen Komödien gerne in den Mittelpunkt stellt, gehen an mir vorbei. Jack Lemmon in „Manche mögen’s heiß“ (1959) oder Tom Ewell in The Seven Year Itch (1955). Komödiantisches Talent mögen sie besitzen, auch Marilyn Monroe ebenso wie Shirley MacLaine, und Jack Lemmon ist in manchen Szenen schon besonders gut. Aber auch bei ihm, ziehe ich die reine Verzweiflung dem humoristischen Kabinettstück vor. Wenn ich sehe, auf Welche Art seine Manierismen z.B. in Glengarry Glen Ross (1992) – sowieso einem der besten Schauspielerfilme ever – instrumentalisiert werden, gehe ich wahrlich in die Knie. Vielleicht liegt mein relatives Desinteresse an den „cleveren“ Filmen Wilders auch an meinem relativen Desinteresse an Komödien und Satiren aller Art, vor allem der aufgeweckten Sorte. Humor ist wirklich etwas schwer bestimmbares.

Wenn mir die trübe Welt von „Das Appartement“ ebenso egal war, wie die Figuren, die sich darin bewegen, liegt das nicht an den Qualitäten des Drehbuchs, der Inszenierung, oder der Schauspieler, und auch nicht daran, dass der Film unrealistisch wäre (was er nicht ist), oder zu nah am Leben (was er ist). Schon eher liegt es an der Unmöglichkeit sich bei Wilders Filmen mit irgendeiner Figur zu identifizieren. In den Filmen, die ich bisher von ihm kenne, bleibt der Zuschauer immer auf Distanz, ist Beobachter des Geschehens. Die Typen, die Wilder entwirft, sind immer sehr nah an der Realität, und trotz aller Überzeichnung könnten es der Nachbar oder die Nachbarin sein. Aber sie sind mir meist unsympathisch. Vielleicht geht es nur mir so, aber der Zynismus und die Abgeklärtheit Wilders scheinen mir in seinen Komödien ungenügend überdeckt, woraus bei mir kein Lachen über die Verzweiflung, sondern eher eine Verzweiflung über das Lachen zustande kommt. Wie bei den volkstümlichen deutschen (Schlager)komödien, bei denen jedes Lächeln der Schauspieler eine Verkrampfung im Zuschauer hervorzurufen imstande ist. Nur, Wilder ist, im Gegensatz zu manch anderen, ein mehr als begabter Regisseur. Aber er ist mir doch oft nicht entschlossen genug. Der Neorealismus hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, und auch der pechschwarze Zynismus einer waschechten Groteske. So wie es ist, komme ich mit dem gespaltenen Gesicht seiner Filme, einerseits lachend, andererseits weinend, nicht zurecht. Das Unbehagen zeugt jedoch nicht von der verstörenden Kraft des Künstlers, sondern aus der Verstörung über die Zurückhaltung und Angepasstheit von Wilders Kritik. Bei aller Ehrlichkeit, scheint er das gleiche Problem wie Bunuel nach dem Ende seiner viel zu kurzen surrealistischen Phase gehabt zu haben: Den Zuschauer immer bei der Hand nehmen zu wollen.

Was mich in „Das Appartement“ wirklich beeindruckt hat, war das Setdesign. Bei einem Film der fast nur in Innenräumen spielt und die Klaustrophobie und Einsamkeit der Großstadt New York im Studio nachzustellen versucht, entfaltet die Künstlichkeit einen eigenen Realismus. Die Bürohallen in schwarz-weiß haben etwas futuristisches, und bei den Appartementszenen weht ein Hauch von film noir à la Citizen Kane durchs Bild. In dieser Umgebung kann man eigentlich nur durchdrehen, denn etwas Natürliches existiert nicht mehr. Schön ist in diesem Kontext die Szene mit den endlosen Parkbänken, die den Überfluss des Materiellen aufzeigt, in dem sich alle Figuren ausnahmslos bewegen. Wie bei Sirk, finden wir hier das Unbehagen an der Moderne, und den Versuch der Überwindung von Entfremdung durch menschliche Annäherung. Der Wunsch nach Liebe als Ausdruck nach Gefühl in einer toten Welt. Wer Plastik begehrt, wird selbst zu Plastik. Dass das Gegenüber nur vorübergehenden Halt zu geben vermag, schmerzt bei Sirk aber tiefer. Der Horror des „American Way of Life“, der ewige Leerlauf des Fortschritts und die Schicksalsgläubigkeit der Massen – bei Wilder ist das leider oft nur eine Farce.

#1:

DAS LETZTE SCHWEIGEN (Baran Bo Odar, Deutschland 2010) ist schwanger mit zahlreichen Plumpheiten, die man nur schwer gern haben kann, doch über allem steht ein stilistischer Ansatz, der, wenn auch nicht überraschend, so vielleicht zumindest im deutschen Kino der letzten Jahre für sich stehen kann. Tatsächlich handelt es sich – was aus den Ankündigungen nicht unbedingt ersichtlich wird – im Wesentlichen um einen ausgesprochen altmodischen (oder auch: konventionellen) und leider teilweise auch ins Stereotype abgleitenden Polizeithriller. Stereotyp deshalb, weil er auf Drehbuchebene einen verquasten Mix aus deutschem Fernsehkrimi – oder was man damit augenblicklich verbindet – und amerikanischem Killer-Thriller präsentiert. Der sensible, bedächtige Polizeibeamte, der sich gegen einen vorschnellen Vorgesetzten durchsetzen muss, der Ex-Polizist, der seinen Fall nicht loslassen kann und dem Jüngeren zur Hilfe eilt, die Mutter des ersten Opfers, die als tragisches Accessoire am Rand und als sentimentales Ergänzungsstück so unvermeidlich ist… und dann natürlich – und hier überrascht der am positivsten mit Selbstdisziplin – der Mädchenmörder selbst, überragend zwischen unterkühlter Schmierig- und mitleiderregender Leutseligkeit von Ulrich Thomsen gespielt, und sein einstiger Helfer, von Wotan Wilke-Möhring mit seinem üblichen, dicken Anstrich gemimt. Herausragend die Rückblende, in der die beiden in Thomsens Wohnung sitzen und ihre Gefühle, Absichten sowie die vermuteten sexuellen Abgründe auseinander herauszukitzeln versuchen. So punktgenau wie hier ist auch der übrige Film inszeniert, doch nicht selten kann er sich solche Konzentration nicht leisten angesichts eines Drehbuchs, dass dem abstrakten Effekt, der sich auf der Bild- und Tonebene herausbildet, ständig ins Gehege kommt.

So „schön“, so gelackt wie hier hat deutsches Unbehagen schon lange nicht mehr ausgesehen, mit solch penetranter Akkuratesse sind die kastenförmigen Bienenwaben von Thomsens Hochhaus ins Scope-Bild gepresst, so agressiv und beklemmend ist der Stilwille des Films und so hochglänzend nahezu alle Bilder, dass sich recht schnell ein entrücktes Gefühl, eine unvermeidliche Distanz einstellt – eine Abbildung von Realität ist das nicht mehr, sondern eine Interpretation. Weiterlesen “Filmfest München, 1. Tag” »

Als ich Tenebre dank eines guten Freundes zum ersten Mal als DVD-Beam auf der Kinoleinwand bewundern durfte, war das erst mein dritter oder vierter Film von Dario Argento, einem der Schutzheiligen des italienischen Genrefilms. Mein erster Argentofilm war bereits Jahre zuvor seine von Produzentenseite völlig zerstückelte Neuinterpretation des Phantom der Oper-Stoffes Il fantasma dell’opera (1998) gewesen, der zum damaligen Zeitpunkt unter Filmfans als schlechtester Argentofilm überhaupt galt (eine Einschätzung die sich inzwischen leider stark gewandelt hat). Ich liebte den Film. Ich erinnere mich noch wie mein Staunen sich zur Überzeugung formte, hier etwas völlig Neuartiges zu erblicken. „So hätten Filme im 19. Jahrhundert ausgesehen“ war in etwa mein Gedanke, wobei mich wohl vor allem die schwebende Kamera in ihren Bann zog. So genau weiß ich das leider nicht mehr (damals war ich wesentlich Filminteressierter als heute, und machte mir bei der Sichtung auch entsprechend mehr Gedanken), aber ich erinnere mich noch genau an das Gefühl einem Regisseur begegnet zu sein, der eine einzigartige Vision vom Kino hat. Wie zunächst Tarkowskij, Chaplin oder Kubrick, oder inzwischen auch Zulawski und Borowczyk, ist Argento für mich einer jener Filmemacher die dem Kino seine Möglichkeiten vor Augen führen, das Unergründliche zum Vorschein bringen, ohne dass es dadurch wirklich greifbarer werden würde. Die Tatsache, dass der Filmemacher die Welt mit der Kamera erschafft, durch den Sucher blickend, dass Film BILD ist, aber eben beweglich, sich verflüchtigend, paradox wie das Leben selbst, exemplifiziert sich für mich in der Welt dieser Voyeure, denn nichts anderes sind die meisten der größten Filmemacher für mich, jeweils auf ihre eigene Art. Der Blick des Voyeurs fetischisiert das Objekt, und durch die Kameralinse wird die Welt immer Fetisch, egal ob bei Bergman oder Spielberg. Das Wissen wollen, der Drang nach Erkenntnis, zeigt sich bei Argento im Beharren auf dem Blick, dem Blick in all seiner sinnlichen und intellektuellen, seiner umfassenden Form. Der Blick ins Unbekannte durchdringt die Gegenstände ohne dass er sie definiert. Erfahrung als Moment, als etwas das nur erlebbar, nicht begreifbar ist. Die Intensität speist sich hierbei aus der Phantasie. Denn wie der Fetisch selbst nur im Kopf des Betrachters zu sich selbst kommt, öffnen sich die Filme Argentos nur dem beharrenden Auge. Eine wiederholte Sichtung ist daher immer eine Steigerung der Wahrnehmung, der Komplexität, der Vielfalt des Blicks, wobei der Blick hierbei nicht nur das Auge als Organ, sondern das Auge als Körper meint. Weiterlesen “Geborgte Filme – endlich gesehen! #2: Tenebre (1982)” »

Mein erster Film von B-Film Legende Cirio H. Santiago hat mich gleich von Anfang an in seinen Bann gezogen. Final Mission ist einer von unzähligen Vietnamfilmen die in den 80ern gedreht worden sind, verbindet hierbei aber zusätzlich noch Elemente des Polizeifilms mit einer Rachegeschichte. Im letzten Drittel geht es dann um ein Quasi-Remake des 2 Jahre zuvor entstandenen First Blood. Viel geklaut möchte man da vielleicht sagen, und in der Tat äußern sich die meisten Kommentare, über die ich im Internet gestolpert bin, hierzu auch ziemlich abfällig. Aber die Kreuzigungsszene ist in der Geschichte der Malerei auch schon tausendfach abgebildet worden, und die Notenskala lässt sich in der Musik ebenso endlos variieren. Im Gegensatz zu landläufigen Meinungen habe ich prinzipiell nicht das Geringste gegen Plagiate einzuwenden. Originalität ist was man daraus macht, und wie beim Jazz ist Improvisation manchmal entscheidend. Das „Wie“ ist also wieder einmal wichtiger als das „Was“. Jedenfalls in meiner Welt. Weiterlesen “Final Mission (1984)” »

Ein Politthriller als Geistergeschichte. Die Figuren sind Schatten in einem unübersichtlichen Geflecht aus Politik, Polizei und organisiertem Verbrechen. Sie treten unvermittelt aus dem Dunkeln ins Bild und verschwinden dort wieder ebenso gleitend, sie sprechen aus dem Off, nachdem die Kamera sie nur flüchtig erhascht hat, flüstern, raunen sich im Vorbeigehen Vertrauliches zu, sind nur verrauschte Stimmen aus Funkgeräten, Telefonen oder von Tonbändern. Ein knallroter Regenmantel…

Es ist Zwischenkriegszeit. Der Kalte Krieg ist vorbei, BRD und DDR sind untergegangen, aber die „Berliner Republik“ hat noch nicht wirklich begonnen. In dieser Übergangsphase hält das organisierte Verbechen Einzug in die Politik, werden hinter Glasscheiben in den Konferenzzimmern die Anteile am neuen Land verkauft. Ein Trümmerfilm aus dem Jahr 1994.

Beschützt werden die Gespenster hinter den Glasscheiben vom SEK. Die Männer sind selbst Phantome, sie tragen Decknamen und Sturmhauben, bei denen nur die Augen als letztes Zeichen von Persönlichkeit hervorblitzen. Die Welt dieser Männer, ihre Rituale, ihr (brüchiger) Zusammenhalt sind wichtiger Teil von DIE SIEGER. Einer von ihnen, Heinz Schaefer ist ein Phantom aus der Vergangenheit – vor vier Jahren soll er sich umgebracht haben, doch Karl Simon erkennt ihn bei einem Einsatz gegen Geldfälscher wieder. Simon und Schaefer arbeiten beide für den Staat und sind doch Gegner in einem Dickicht aus V-Männern und machtpolitischen Grauzonen, sind Gehetzte, Zerrissene. Gesellschaftliches, Berufliches und Privates sind untrennbar, der Riss durch die Männer reicht tief in die Familien.

Oft wird DIE SIEGER als deutscher Actionfilm verkauft, dabei steht er eher in der Tradition der Polizeifilme von Lumet und den Mafiafilmen von Damiani. Doch Deutschland ist nicht Italien – die Mechanismen der Korruption laufen subtiler ab, vielleicht kann man ihnen nur mit Fantasie beikommen. Selten hat Grafs visueller Stil so gut zu einem Sujet gepasst, die unruhigen Kamerafahrten, die hektischen Zooms auf die Figuren, als ob er nach ihnen greifen, ihre Undurchsichtigkeit erfassen wollte. Genre heißt hier im Gegensatz zu vielen deutschen Filmen der 90er auch nicht der Wunsch möglichst amerikanisch auszusehen. Materiell ist der Film tief in der Bundesrepublik verhaftet: den Autobahnen und Raststätten, dem ICE und den Einkaufsmeilen, den Düsseldorfer Reihensiedlungen und den Vorstadtvillen. Hinter dieser materiellen Gegenwart lauern unterirdisch die Gespenster der Vergangenheit, der Terrorismus und sein politischer Mißbrauch. Sehnsüchte werden wach, nach DIE MACHT DES GELDES, dem Film den Graf nach dem Buch von Christoph Fromm über die Herrhausen-Entführung drehen wollte.

Das Ende des Traums vom deutschen Genrekino soll DIE SIEGER gewesen sein. Dass der Film gescheitert ist, darin schienen und scheinen sich fast alle einig zu sein: das Publikum, das ihn mied, die Kritik, die ihn nie bedingungslos liebte und auch Graf selbst – nach vielen Eingriffen ins Drehbuch.

Aber das Schöne am Kino ist, dass die Produktionsgeschichte irgendwann zurücktritt und es kein „hätte, könnte, sollte“ mehr gibt. Und der Film beginnt ein Eigenleben in den Köpfen der Zuschauer zu entwickeln, das weder der Regisseur mit seiner Vision noch die Filmbürokraten mit ihrem Kommerzstreben so vorhersehen können. Es ist wie bei Ciminos HEAVEN’S GATE, wo die Träume zu groß werden fürs Kino, wo nur noch Spuren, Bruchstücke, Ahnungen davon auf dem Zelluloid zurückbleiben. Doch Unvollkommenheit heißt auch immer Unabgeschlossenheit und damit: Offenheit. Eine Einladung mitzuträumen.

Der Traum vom deutschen Genrekino, so viel zu groß er manchmal auch scheinen mag, ist jedenfalls noch lange nicht ausgeträumt.

Die Sieger – Deutschland 1994 – 130 Minuten – Regie: Dominik Graf – Drehbuch: Günter Schütter – Produktion: Günter Rohrbach, Christoph Holch – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Dominik Graf, Helmut Spanner, Loy Wesselburg – Darsteller: Herbert Knaup, Katja Flint, Hannes Jaenicke, Heinz Hoenig, Meret Becker, Natalia Wörner, Thomas Schücke.

Screenshots: © Eurovideo

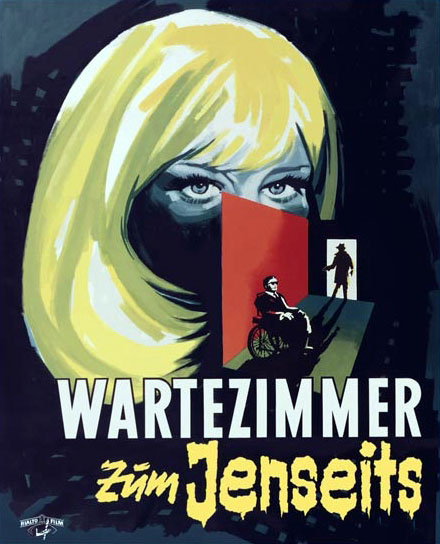

Da war zur Abwechslung von Wallace und May mal ein James Hadley Chase-Roman, den Horst Wendlandt aufgekauft und an sein bewährtes Team weitergeleitet hat um mit großzügiger als üblichem Budget einen internationalen Thriller aufzuziehen. Das hat natürlich nicht geklappt. Die Winnetou-Filme sind schließlich auch keine internationalen Großfilme geworden. Aber irgendwie hat sich da irgendetwas Absonderliches getan. Die Glieder der Wendlandt-Kette in der falschen Reihenfolge, mit dem falschen Fuß, dem falschen Auge? Man weiß es nicht. Wie könnte man auch bei diesem Film? Fangen wir mal an mit dem wichtigen Neuzugang und temporären Einsprung für Alfred Vohrers langjährigen Kamermann des Vertrauens, Karl Löb:

Wir wollen für einen Moment vergessen, dass Bruno Mondi als Kameramann in den 40igern die dämonischen Höhenflüge des Veit Harlan durch die Tiefen des nationalsozialistischen Manipulationslabyrinths so unendlich berauschend aussehen hat lassen. Stattdessen wollen wir uns kurzzeitig daran ergötzen, dass Bruno Mondi in WARTEZIMMER ZUM JENSEITS den kühl-stahlgrauen Höhenflug von Edgar Wallace-Regisseur Alfred Vohrer durch die düsteren Täler des Film noir mit schamlos glatter Bärbeißigkeit und schäbigem Grandeur veredelt.

Das gibt ihm den letzten Schliff. Diesem Vohrer, der wie kein anderer Kriminalfilm des schwulen Regisseurs beherzt zum tragischen, um zwei Ecken sexuell motivierten amerikanischen Genre-Pathos greift um es in europäischen Camp zu verwandeln, der so stillvoll und versonnen ist, dass er schon nicht mehr so recht campig sein kann. Dieses Pathos. Sexualität hat hier keine Präsenz mehr.

Mit ihm [dem Pathos] ist der Film auch wie kein anderes Werk des “kantigen Folterknechts des deutschen Krimis” (fiktives Zitat) irgendwie doch nah am Erzählkino dran. Das will er auch, so ein bischen jedenfalls. Eigentlich ist er doch ein ganz großes Melodram, in das manchmal das naive Krimimärchen nach Wallace-Constantin-Art hineinsickert. Was für ein Melodram das ist, eigentlich.

Das regenverhangene London, dass in Mondis schwermütigem, schwarzweißen Guillotine-Scope ein zum Sterben schöner, völlig toter Ort ist. Hildegard Knefs lakonischer, aber auch so unendlich schmerzender, trauriger Blick, der unter ihrem schweren Make-up zu versinken droht, wenn sie in Momenten der scheinbar gleichgültigen Konzentrationslosigkeit den Augenaufschlag macht. Ein Engel, der in einer Tabakwolke seine gebrochenen Flügel schwingt. Ihre kühle Hoffnungslosigkeit und morbide, reife Erotik trifft auf den virilen Sex des jungen, athletischen Götz George der aber so viril wie in seinen Karl May-Filmen dann doch nicht mehr ist. Der unfassbare und schwer greifbare Schwermut und die Depressivität dieses monströs-wunderbar mißlungenen Kommerzkino-Artefakts – Ein Flop, natürlich – muss auch ihn, den Haudrauf, ergriffen und in einen ätherischen Halbschlaf versetzt haben. Denn hier erträgt bei aller stilvollen Maskerade niemand, was ihm aufgebürdet wird. Die Knef nicht ihr Schicksal als einsame Dame in Schwarz am Ende der Kette und der George sein läppisches Buben-Heldentum, dass ihn gerade so davor bewahrt, als buchstäblicher Fleischmatsch zu enden. Überhaupt: Das titelgebende Wartezimmer. Eine sterile Vernichtungsmaschine, die im Noch-Nachkriegsdeutschland womöglich die Unbehaglichkeit des Films gekrönt haben dürfte. Pinkas Brauns schmieriger Westentaschen-Gangster wird davor ganz klein mit Hut. Von den Niederungen, in denen sich Klaus Kinskis erbärmlich versoffener Messerwerfer oder auch der “große”, gelähmte Gangsterboss Richard Münch bewegen, gar nicht zu sprechen. Verdammt sind sie alle, und dementsprechend stimmt Karl May-Komponist Martin Böttcher auf der Tonspur eine seiner unvergleichlichsten Kompositionen an, ein melancholisch-sehnsüchtiges Klavierkonzert, dass all diese Niedrigkeiten, diese so kalte, seelenlose Welt dieses Films, wieder in den trist-schönen Nieselregen und durchdringenden Frühjahrsnebel zurückmanövriert – dahin, wo sie zu Beginn hergekommen ist. Und da, ganz hinten, als Silhouette im Nebel, steht der Knef-Engel und weint sein aufweichendes Make up ins Meer.

So fühlt sich dieser Film in meinem Kopf nach drei Jahren an. Wenn ich ihn nun wieder sähe? Vielleicht ist dieser Text eine Wunschvorstellung. Oder eine Verklärung. Oder aber, und das wäre mir am liebsten, eine Lüge.

Die Kamera starrt geradeaus in die Räume, durch die Türen, die Fenster mit ihren wehenden Vorhängen. Wenn ein Bild ohne Achse, ohne Zentrum bleibt, wenn die Perspektive ihre Balance verliert, werden wir immer mit höflicher Determiniertheit und britischer Pedanterie auf die Limitationen der Kadrierung – das ist hier das Zauberwort per se – hingewiesen. Filmische Architektur mit Ecken und Kanten etwa? Filmische Perfektion, in der sich architektonische Perfektion spiegeln soll, ein kongeniales Konzept? Oder vielleicht Architektur an sich als Gewaltakt wider die Anarchie der Natur, dessen Rezeption an den Rubensschen Wölbungen von Brian Dennehys Korpus versagt?

Stourley Kracklite, unser tragischer, aber tragikkomisch modellierter, ja zurecht- und zerkneteter Held, unser museal geneigtes Konglomerat aus einem Don Quijote liberaler Dekadenz und einem verfallenden Götterbild (Zeus), lässt seinen pittoresken amerikanischen Speck in der barocken römischen Badewanne wogen. Wir sehen ihn aber nicht wogen, weil die Kamera geradeaus über den Badewannenrand starrt und Kracklites Stiernacken, die Marmorwanne und die Marmorfliesen zu einer Ebene verschmelzen lässt. Aber immerhin: In der Totalen, die den Blick aus dem Schlafzimmer und von Kracklites Frau, der Kunstbanausin, ins Badezimmer freigibt, steht die Badezimmertür nicht ganz offen. Ein asymmetrisches Detail in einem pompös symmetrischen filmischen Gewaltakt, wie er nur vom Guckloch-Kleinkrämer, bzw. „Schaufensterdekorateur“ (Jean-Luc Godard) Greenaway kommen kann.

Eindrucksvoll ordentliche britische Erbsenzählerei trifft pervertierte italienische Romantik in einer abstrakten künstlerischen Trinker-Ehe, an deren Ende eine Scheidung mit vorgehaltener Zirkelspitze steht. Ein Film voll von Ehen und ohne Seitensprünge, die Teil des Bauplans sind. Sperma als Kaffeefleck auf den Repliken von Boullées Schöpfungen. Die Ehe zwischen Brian Dennehys Wampe und Lambert Wilsons tänzelnd-athletischer Kunst-Diabolik. Die Ehe zwischen römischen Bildungsbürgern und dem britischen Intellektuellen, der mit beiden Füßen in dem Perdeäpfel-Haufen vor seinem eigenen Cottage steht. Die obszöne Ehe zwischen Papier und Marmor. Die goldene Hochzeit von Straub / Huillet und Max Ophüls, dem Filmemacher als Totengräber im Krepppapier-Kostüm.

Sinnliche, geradezu erotische Verbindungen, soweit das Auge reicht. Architektur als Manifest sexueller Altersfrustration, Obelisken als tödliche Phalli und die üppigen Brunnen Roms als Galle-Fontänen. And, last but not least, der tote Architekt als vulgärer Fettfleck im seidig schillernden Treiben cäsarisch benaster Geschmacksbürger, der Ölfilm im Rotweinglas. Die Skulpturierung des Specks, die Geburt der bastardisierten Knochen.

Eine völlig herzzereißende Geschichte, die einen so sehr zum Schäumen bringt wie überreife Feigen. Da Vincis Abendmahl in der postmodernen Interpretation des selbsternannten Kinoerneuerers und Kunstdozenten Grünweitweg. Säuberlich didaktischer kompositorischer Schangel, der sich selbst genügt. Ohne Magenbeschwerden, aber mit Kater.

THE BELLY OF AN ARCHITECT – GB/Italien 1987. 115 Minuten.

Regie und Buch: Peter Greenaway – Produktion: Colin Callender, Walter Donohue – Kamera: Sacha Vierny – Schnitt: John Wilson – Musik: Wim Mertens

Darsteller: Brian Dennehy, Chloe Webb, Lambert Wilson, Stefania Casini, Sergio Fantoni, Vanni Corbellini

Bild © Film Four / Mondial