„Ich mach dir Flügel und fick’ ich dich in den Himmel, Schwester Maria.

Ich kann dich auch in die Hölle ficken.

Mein Schwanz kann alles!“

– Lothar, August, Beelzebub

Babylon – Im Bett mit Ralf Huettner

Ein Film in den Wehen. BABYLON, die große Hure Babylon, windet sich im Neonlicht des Kreißsaals und gebiert konvulsivisch Einstellung um Einstellung, jede ihrerseits Wirtin einer neuen. Jeder Schnitt ist eine Entbindung. Das Kino wird zum Mutterleib, die Leinwand zum sich zur Welt öffnenden Spalt, zum Lichttunnel.

Am Ende der Nacht liegt dieser Lichttunnel, am Ende einer flackernden Spirale, in der die Nacht gleißender aussieht und Krankenschwesternuniformen pinker sind als je wieder in einem deutschen Filmerzeugnis. Ach! Das deutsche Kino, sein klinisches Bürofensterlicht… Huettner aber träumt sein Kino dahin, wo Träume zuhause sind – in die Nacht. In seine schlaflose Nacht, in der blinde Tumorpatientinnen in Krankenhäusern unter dem Ächzen von Tennisspielern im Fernsehen lustvoll verglühen, in der Apothekerinnen ihren Nachtdienst absitzen, wartend in der Hoffnung auf einen hilfsbedürftigen Patienten, dem sie die Salbe einreiben können, den sie lebendig mumifizieren können, eine Nacht, in der eine Verständnis versprechende, körperlose Stimme raunt und die Tore zur Ewigkeit sich auf der Müllhalde des Seins auftun.

Der Vertreter Lothar (Dominic Raacke) liebt die Kranken, die Trauernden, die Verlorenen. Sie sind ein gutes Geschäft, ihnen kann man das elektronische Glück verkaufen. Hinter der Unbegreiflichkeit ihrer Schicksalsschläge wittern sie eine böse Macht, inständig hoffend, diese möge sich als etwas Fassbares erweisen, etwas dass man bekämpfen kann, Erdstrahlen zum Beispiel, Wasseradern, Asbest in den Wänden… Gut, dass es Lothar gibt, den geschniegelten Heiland im Anzug mit den heilenden Geräten (sanitas ex machina!) und dem heilen Gerät, mit dem er die Frauen liebt. Auch sie werden von ihm geheilt – von der schrecklichsten Plage, die Gott über Babylon, die Welt, verhängt hat: Dem Dasein. Denn von Lothar schwanger zu sein bedeutet, selbst abgetrieben zu werden. Zuerst platzen die Kondome, später die Frauen. Blutbesudelt wäscht sich die Hebamme rein in einem See vor Pagoden, beobachtet von einem ältlichen weißgrauen Pärchen, das omnipräsente greisenhafte Double Gottes des allsehenden Zuschauers.

Voyeurismus und Exhibitionismus. Als Voyeuristen dürfen wir, zum ersten und einzigen Mal, über Grande Dame Veronica Ferres staunen, die kichernd ihren Busen aus einer Opernloge baumeln lässt. Exhibitionistisch dürfen sich die wurzellos im schwarz gluckernden Ozean der infernalischen Dämmerung treibenden Emotionen präsentieren, die Emotionen der blinden Lesbe, deren Finger den Kehlkopf und die ausladende mama der probenden Opernsängerin ertasten. Ihre Stimme sei, so die Blinde später, als hätte sie irgend etwas im Hals. Vielleicht ist es ja auch ein Tumor, wie er sich im Kopf der Blinden breit macht, eine perverse Wucherung, ein unerwünschter Zellklumpen, ein wiedergängerischer Fötus, der nicht tot zu kriegen ist, vorwitzig aus der Nierenschale glitschend, vielleicht sein Glück in der Welt suchend.

Gierige Hände greifen aus dem Hades nach allem Stetigen in diesem Film. Tragik ist ein Luxus, den frau hier nicht bezahlen kann, weder Maria, noch die kleine blonde banale Krankenschwester Bibi oder die perverse Apothekerin. Wir machen alles schlimmer und das ist gut so, meint Lothar.

In BABYLON drängt alles zum Sturz. Hausmeister müssen die Scherben der zerbrochenen Menschen zusammenkehren, aus denen sie die Verzweiflung anblickt. Babys stürzen durch flammenlodernde Kanäle ins Leben, verwahren sich entschieden gegen ihre provisorische Abtötung zum Schutz vor jenem, den Verrat des Fährmanns im weißen Kittel. Niemand kann sich dem Sog der Tiefe entziehen, auch Maria (Natja Brunckhorst) kann nicht fliegen, obwohl ihr Kleid mit chinesischen Drachen bestickt ist und Lothar ihr Flügel versprochen hatte. Die androgyne Krankenschwester muss den Weg gehen, den wir alle einmal gehen müssen, mit nuttigen Siebenmeilenstiefeln gerüstet für die Flucht ins Embryonale.

BABYLON ist ein oneironautischer Trip, ein cinemanischer Wunschtraum und eine psychosexuelle Welt-Traum-Oper, in der ständig Fassade um Fassade einer urbanen deutschen Halbwelt abbröckelt, Trümmer eines babylonischen Turmes, den Zuschauer erschlagend, Blatt um Blatt eines unendlichen Kartenhauses. Meta-Sleazik des Werdens: Himmel oder Hölle – BABYLON kann alles.

BABYLON – Deutschland 1992 – 85 Minuten – ThanatoColor

Regie: Ralf Huettner – Buch: Andi T. Hoetzel, Ralf Huettner – Produktion: Ralf Huettner, Andi T. Hoetzel, Dominic Raacke – Kamera: Diethard Prengel – Schnitt: Margarete Rose – Musik: One Tongue

Darsteller: Natja Brunckhorst, Dominic Raacke, Michael Greiling, Veronica Ferres, Ditte Schupp, Ina Siefert, Ilse Zielstorff

Das 29. Filmfest München findet von 24.6. bis 2.7.2011 statt. Infos: Homepage.

Nach der ersten Enttäuschung über einige im Programm fehlende Filme, auf die ich gehofft hatte, macht sich nach genauerem Durchstöbern des Filmangebots bei mir kurz vor dem Festivalstart doch zunehmend gespannte Vorfreude breit, zumal sich angesichts des schieren Umfangs und der Vielfalt des Programms einmal mehr genug Spannendes finden dürfte, um die acht Festivaltage mühelos auf interessante Weise auszufüllen. Nachdem während des Festival kaum Zeit für eine schriftliche Aufarbeitung bleiben dürfte (dafür aber vielleicht hinterher), versuche ich mich zum Ausgleich wenigstens an ein paar Vorab-Betrachtungen zum Programm, zumal ich nicht zuletzt dank der letztjährigen Viennale auch bereits den ein oder anderen Film gesehen habe und auch sonst vielleicht ein paar Filme auf meiner Sichtungsliste stehen, die in den meisten Berichterstattungen weder vorher noch nachher viel Aufmerksamkeit bekommen dürften. Daher nachfolgend ein paar ausgesprochen subjektive Einschätzungen und Mutmaßungen zu den einzelnen (wichtigsten) Programmsektionen… Weiterlesen “Filmfest München 2011: Warm-Up & Vorab-Überblick” »

Was auch immer man in unseren kulturfeindlichen Zeiten der Filmhistorie unserer lieben Heimat, sei sie preußisch, bayerisch, österreichisch oder schwyzerisch, vorwerfen kann – einen Mangel an verständnisvollen Gefühlen ganz gewiß nicht! Neben diversen unverkrampften ausländischen Billigproduktionen verstanden sich auch die umtriebigen DÖS-Filmhandwerker stets prächtig darauf, die intimsten, aber auch die schändlichsten Geheimnisse der deutschsprachigen Weltbevölkerung ans Licht zu zerren und den begierigen Blicken des kundigen Publikums im Bierkrug darzureichen. Nicht selten waren diese offenherzigen, schonungslosen, aber doch auch unverhüllten Darbietungen gefolgt von Empörung oder gar Verdammung. Jedoch: Ihre Stoß-, Stand- und Unterhaltungskraft hält bis heute an und beschert auch dem jungen und wissbegierigen Dreigestirn des Hofbauer-Kommandos noch freudige Stunden und unaufhörlich strapazierte Hosen.

Daher war das Glück auf unserer Seite, als sich im knospenden Frühling des ersprießlich gedeihenden Jahres 2011 die „Aktion deutscher Film“, inzwischen kurz „DÖS“ (für die anheimelnde Dreifaltigkeit Deutschland-Österreich-Schweiz) genannt, aus den Tiefen der sog. „Blogosphäre“ heraus offenbarte. Das Hofbauer-Kommando fühlt sich den Initiatoren dieser neuen, jungen und hoffentlich in Zukunft auch frisch-frei-fröhlichen Bewegung zu tiefstem Dank verpflichtet und belobigt die moderne Neugierde auf den deutschsprachigen Filmausstoß. Betrüblich mutet hingegen an, dass bislang trotz aller redlichen Bemühungen die sinnliche, lustvolle, erotische, anregende und ausgelassene Seite des DÖS kläglich vernachlässigt wurde (von vereinzelten zu belobigenden Ausnahmen abgesehen). Um es mit den Worten unserer esoterischen Privatsprache zu sagen: Die Hosen blieben bislang leer! Weiterlesen “Aktion deutscher Film #2: Aus den zwielichtigen Kellern lüsterner Filmtheater” »

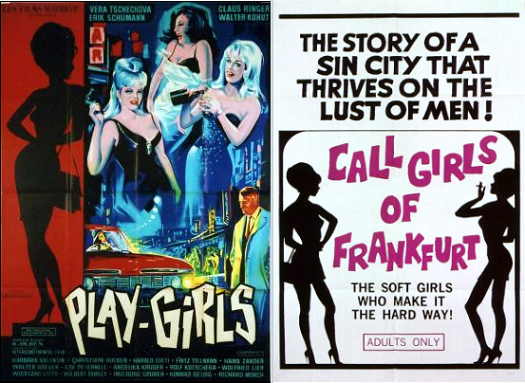

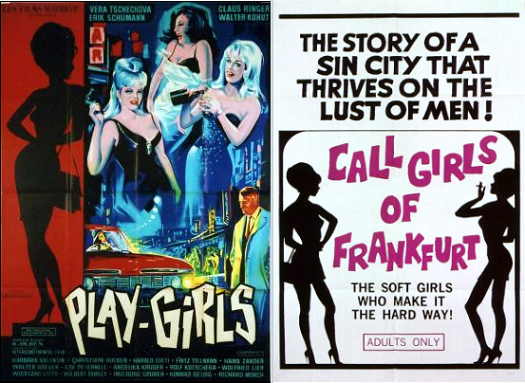

Erleben Sie Sex und Spannung in einem Film für Kenner! Sehen Sie diesen aktionsbetonten dokumentarischen Krimi von internationalem Rang! Wagen Sie einen Blick in die Nachtlokale und Amüsierstuben unserer Zeit! Es ist die abenteuerliche und gefahrvolle Welt der Halbweltgangster und Sittenstrolche, in der sich alles um Miezen und Moneten dreht und die Triebhaftigkeit ungehindert gedeiht. Eine Welt, in der die Aufrechten den Anfechtungen der Verderbtheit und der Anziehungskraft von halbseidenen Attraktionen ausgeliefert sind.

Strichkatzen, Bordsteinschwalben, Pflasterziegen – sie haben viele Namen, die fleißigen Bienen vom fröhlichen Bock. Ihr Revier ist die Straße, ihre Beute ist das Laster. Sie verstehen es, aus Lüsternheit und Perversion ein einträgliches Geschäft zu machen. Die Moral nehmen sie auf die leichte Schulter, denn gewerbsmäßige Unzucht ist ihr täglich Brot.

Die Girls von heute sind keine Kinder von Traurigkeit. Manch kesse Hupfdohle träumt vom großen Luxus und erliegt dem Lockruf des leichtverdienten Geldes. Versuchungen pflastern ihren Weg, Schamlosigkeit und Versündigung sind oft das Resultat. Ihr flottes Mundwerk und ihr aufreizendes Äußeres bringen so manchen Mann um den Verstand und um das Portemonnaie. Man kann es den Herren bei diesen Hüften auch kaum verargen, dass sie sich nicht mehr mit Gedanken an ihre dürren Klepper zuhause plagen! Ein Gemisch von Sachlichkeit und Raffinement, das fasziniert.

Erleben Sie die hinreißende Vera Tschechowa, den blutjungen Star aus „Noch minderjährig“. Unter der erfahrenen Regie von Rolf Olsen reift ihr Stern zu voller Blüte heran. Zwischen Jet-Set und Hinterzimmer versucht sie ihr Glück. Ihrem charmanten Liebreiz kann sich auch ein junger Mann aus Wien nicht entziehen. Ahnungslos von ihren schlüpfrigen Geheimnissen folgt er ihr nach Frankfurt, doch seine Rechnung geht nicht auf: er hatte sich falsche Hoffnungen auf Ehre und Treue dieser Frau gemacht. Wie Mädchen heute Männer lieben – auch davon berichtet dieser Film.

Gemeine Rauschgiftschmuggler, ruchlose Häscher, dreckige Kindertreiber, fiese Kanaillen, streitsüchtige Radaubrüder – im Moloch der Großstadt tummeln sich lichtscheue Gestalten, denen man nicht auf der Hintertreppe begegnen möchte. Sie verkehren in zwielichtigen Spelunken und heruntergekommenen Animierschuppen. Rücksichtslose Abkocher, die mit allen Wassern gewaschen sind. Mit ihnen ist nicht gut Kirschen essen, denn Anstand und Menschlichkeit sind ihnen fremd.

In den Gassen dieser Stadt von Weltformat lauert der Tod. Eine Serie von Dirnenmorden bringt Unruhe und Verdruss in die Kaschemmen. Ein Scheusal, ein Monstrum, eine Bestie in Menschengestalt rückt den leichten Mädchen zu Leibe. „Ich will auch Liebe machen“, schäumt es aus ihm hervor, doch mit solchen Zudringlichkeiten ist heutzutage kein Stich mehr zu machen – mit ihm wollen sie es nicht treiben. Krank vor Verlangen, gedemütigt durch Zurückweisung, sticht er nun gnadenlos zu!

Sehen Sie ein schonungsloses Protokoll menschlicher Gier und sittlicher Verkommenheit! Ein authentischer Tatsachenbericht über die Verfehlungen unserer Zeit. Kriminalität aus Müßiggang und Begehrlichkeitsverbrechen steigen weiterhin sprunghaft an. In Frankfurt ist jeder sechzehnte Einwohner straffällig, in anderen Städten ist es nicht besser. Könnten wir aber nicht alle mehr dazu beitragen, überall die Kriminalität zu behindern und Verbrechen verhüten zu helfen? Wir alle – auch Sie! Tun Sie den ersten Schritt! Sehen Sie es mit eigenen Augen: In Frankfurt sind die Nächte heiß!

In Frankfurt sind die Nächte heiß – BRD, Österreich 1966 – 97 Minuten (Videofassung um ca. 35 Minuten gekürzt) – Regie: Rolf Olsen – Drehbuch: Rolf Olsen – Kamera: Karl Löb – Musik: Erwin Halletz – Darsteller: Vera Tschechowa, Erik Schumann, Barbara Valentin, Richard Münch, Walter Kohut, Konrad Georg, Claus Ringer, Christiane Rücker, Fritz Tillmann.

„Der Samt, auf dem die Lust und die Laster der Menschheit liegen, ist so schwarz wie die Nacht.“

Die einzeln verstreuten Bewohner eines ägyptischen Dorfes am Nilufer ragen schweigend in einem Beinahe-Halbkreis der Kamera entgegen, in unterschiedlichen Entfernungen. Fast scheint es, als starrten sie, wissend, geradewegs in die Kamera. Einer von ihnen löst sich aus der Reihe, geht zu auf eine maurisch gebaute Burg, auf einem Hügel, der sich hinter dieser Versammlung erhebt. Im Bild ist das streng arrangiert, gewinnt dem Szenario den maximalen unwirklichen Effekt einer geheimnisvollen Zeremonie ab, weckt Reminiszenzen ans Monumentalkino, an Alejandro Jodorowskys MONTANA SACRA, natürlich den Italowestern oder auch, wie anderorts einmal von irgendjemandem behauptet, 2001: A SPACE ODYSSEE. Der Film verirrt sich später nie wieder zurück zu der Transparenz, zu dem Konkreten dieser Anordnung: Sie ist nur ein hinterlistiges und vielleicht auch generisches Prelude für die kommende Geschichte der neokolonialistischen geistigen Ausbeutung eines Landes durch die sexuelle Selbstausbeutung der Besatzer. Anders: Dieses Prelude verurteilt von vornherein alles Kommende zu einer Farce in seinem bis zur Grenze des Surrealismus überhöhten Exotismus. Ein erotisches Orientmärchen, das ist es nicht, was Brunello Rondi, der undurchsichtige und mysteriöse Schöpfer dieser riskanten Bilder möchte. Die Melodie klingt schließlich mit einem dissonanten Akkord aus: Wir stehen ganz plötzlich im Badezimmer der britischen Filmdiva Crystal, die in dieser Burg lebt, so, wie man es von einem Star im Exil erwartet. Das Klirren ihrer abgesetzten Teetasse beendet das Prelude. Was nun beginnt ist – ja, was ist es eigentlich? Weiterlesen “Schwarzer Samt (1976)” »

Das vorliegende Buch ist nicht, wie man meinen könnte, von Godard geschrieben worden. Nicht nur weil es eine Übersetzung ist, sondern vielmehr – wie es in der wunderbaren Einleitung zu Beginn der deutschen Ausgabe lautet – „die Übersetzung einer Übersetzung einer Übersetzung“, und zwar von einem Medium ins andere. Denn Godard hat das Buch auch nicht in der französischen Originalausgabe geschrieben: er hat es gesprochen.

Ursprünglich war ein Film vorgesehen gewesen, ein Videofilm. 1978 war Godard am Conservatoire d’Art Cinématographique in Montreal, wo er innerhalb einer Reihe von Filmkursen mit seinen Studenten eine Geschichte des Film erarbeiten wollte, die wohl als Vorläufer seiner späteren „Histoire(s) du cinéma“ zu gelten hat. Insofern ist das daraus resultierende Buch ein Protokoll im doppelten Sinne: einerseits als Abschrift und Übertragung von Tonbandaufzeichnungen die während der Gespräche im Seminar in Montreal entstanden sind, wobei im vorliegenden Fall leider nur Godard selbst zu Wort kommt, und die Fragen, Einwände und Eigenleistungen der Studenten weggelassen worden sind. Andererseits ist das Buch aber auch ein beredtes Zeugnis von Godards Lebensprojekt einer Filmgeschichte im und als Film. Was mit dem eigenwilligen Schreiben über Film in den Cahiers du cinéma anfing, und spätestens ab „Außer Atem“ offensichtlich war, lässt sich hier noch einmal detaillierter nachvollziehen, und bietet einen Schlüssel zu Godards gesamtem künstlerischen Schaffen. Weiterlesen “Film und Buch (#7): Jean-Luc Godard – Einführung in eine wahre Geschichte des Kinos (1981)” »

Das Filmmuseum Wien hat sich für den ausklingenden Frühling ein besonders schmackhaftes Programm einfallen lassen. Zwei Reihen zu italienischem und französischem Kino, die eine Reise zur österreichischen Metropole während der kommenden Wochen fast aufzudrängen scheinen. Das erste Programm mit dem Titel La Storia. Visionen der Geschichte Italiens das am 12. Mai seinen Anfang nahm und sich bis 19. Juni erstreckt, wird von Olaf Möller kuratiert und beschäftigt sich mit der filmischen Abbildung und Verhandlung der Vergangenheit Italiens durch die italienische Filmgeschichte. Indem eine erweiterte Auffassung des Historienfilms zugrundegelegt wird handelt es sich bei einigen der 33 Filme – deren Produktionsdaten von 1920 bis 2010 reichen – auch um (damals) gegenwärtige Reflexionen die vor allem ihre eigene Zeit wiederzuspiegeln scheinen. Es geht in dieser Verflechtung von Zeitebenen also wohl vor allem um die Konstruktion von Geschichte selbst. im Ankündigungstext heißt es dazu:

Dank der patriotischen Vereinigung des Landes im Zuge des „Risorgimento“ stand 1861 zum ersten Mal seit den alten Römern wieder ein nationales Gebilde namens „Italia“ auf der Landkarte. Ein Ganzes wurde es aber erst 1870/71 mit der Einnahme und Hauptstadtwerdung Roms; und folgt man gewissen irredentistischen Bewegungen, dann wurde das Risorgimento – wenn überhaupt – erst mit dem Ende des „Großen Kriegs“ 1918 vollendet. Heute, im 150. Jahr nach der Staatsgründung, wirkt Italien immer noch ähnlich zerbrechlich wie in den Anfangstagen. In der ersten Sitzung des gesamtitalienischen Parlaments soll der konservative Politiker und Schriftsteller Massimo d’Azeglio gesagt haben, dass es nun zwar einen italienischen Staat gebe, dessen Bewohner, die Italiener, allerdings erst geschaffen werden müssten. Weiterlesen “Filmmuseum Wien im Mai und Juni” »

Eskalierende Träume machte bereits letztes Jahr auf die erste Ausgabe von MONSTER MACHEN MOBIL, dem 2010 aus der Taufe gehobenen Hamburger SciFi-Horror-Festival, aufmerksam. Auch dieses Jahr kommt man angesichts des erneut sehr reizvollen Programms nicht umhin, dieses Festival allen auch nur entfernt Genreinteressierten, für die Hamburg in Reichweite liegt, unbedingt ans Herz zu legen. Von Freitag, den 6. Mai bis Sonntag, den 8. Mai 2011 werden im Metropolis-Kino Hamburg an drei Tagen insgesamt neun teils (besonders im Kino) seltene Schmankerl der namensgebenden Genres präsentiert, laut Veranstaltern sämtlich als 35mm-Kopien sowie zusätzlich garniert von „einem bunten Programm aus seltenen Phantastik-Trailern (50ies, 60ies, 70ies Monster-Horror-SciFi), Cartoons, Bühnenshows und dergleichen mehr“. Die Filme im Einzelnen: Weiterlesen “2. Hamburger SciFi-Horror-Festival” »

April 30, 2011 | Veröffentlicht in

Andreas,

Blog,

Festivals,

Hinweise |

12 CommentsIn Berlin findet zur Zeit (13. – 20. April) zum siebten mal das Filmfestival achtung berlin statt, in dem Filme mit aktuellen sowie historischen Bezügen zu Stadt und Leuten vorgestellt werden. Neben verschiedenen Wettbewerbsreihen mit zahlreichen neueren Arbeiten, wie z.B. Adams Ende, Papa Gold, dem Director’s Cut von RP Kahls 90er Jahre Kultfilm Angel Express, oder den beiden Dokumentarfilmen Gangsterläufer von Christian Stahl und 9 Leben von Maria Speth, sticht für mich vor allem die Zusammenstellung der Retrospektive-Reihe heraus. Unter dem Motto Musik – Stadt – Berlin werden ab Freitag in verschiedenen Berliner Festivalkinos annähernd 30 verschiedene Produktionen von den 50ern bis in die Gegenwart zu sehen sein. Das Besondere: Vom Experimentalfilm, über das Musikvideo und die Fernsehshow bis zu Spiel- und Dokumentarfilm und deren Mischformen reichen die zwischen 2 und 136 Minuten langen Filme – und das meißte (wenn nicht gar alles?) wohl tatsächlich als Vorführung von originalem 16 und 35mm Filmmaterial. So scheint es jedenfalls das Gespräch mit den beiden Sektionsleitern Florian Wachinger und Christine Kisorsy nahezulegen, denen man in einem kompakten und informativen Videobeitrag des Festival-TV über die Konzeption und Auswahl der Reihe zusehen kann, wobei man außerdem erfährt dass sich die Organisatoren neben der reinen Filmpräsentation auch um illustre Gäste bemüht haben. So wird man zu einigen Vorführungen teilweise mit den entsprechenden Filmemachern oder Darstellern rechnen dürfen, und – für mich als absolutes Higlight – bei dem 50er Jahre Musikfilm … und abends in die Scala der CCC-Film Produzentenlegende Artur Brauner begegnen können.

Link:

Ein genauerer Blick auf die Film- und Stabsangaben der Reihe lässt jedes Cineastenherz höher schlagen und zeigt auf, dass bei der Auswahl mit klarem Blick und viel Leidenschaft gearbeitet wurde. So begegnen sich hier Ost und West Jahrzehnte umspannend in Form des DEFA-Unterhaltungsfilm Revue um Mitternacht und der 80er Jahre Produktion White Star von Roland Klick, treffen Künstlerportraits von Manfred Krug, den Ärzten oder Nick Cave auf Dokumentationen der Ost- und Westberliner Jazzszene, der Ursprünge des Krautrock und die jüngere Technoszene des wiedervereinigten Berlin. Und als wenn das nicht schon genug wäre, handelt es sich bei einigen der Filme um weniger bekannte frühe Arbeiten von Hansjürgen Pohland, Jörg Buttgereit und Wolfgang Büld, der bereits vor der hier gezeigten experimentellen Musikvideokompilation Berlin Now (1985, mit Aufnahmen von Einstürzende Neubauten, Mona Mur, Matador, Die Haut, u.a.) während der späten 70er und frühen 80er einige Musikdokumentationen über Punk, Reggae, Rock und NDW gedreht hatte. Alles in allem bleiben bei dieser Reihe wahrscheinlich wenig Wünsche offen und wenn ich zur Zeit in Berlin wäre, würde ich die kommenden Tage mit Sicherheit in den Abspielstätten der Retrospektive verbringen. Mein Tipp: hingehen!

„Die beiden berühmten Wissenschaftler Bolz und Schwartz sind nach dem Krieg nach Frankreich geflohen und befinden sich jetzt in einer äußerst bedrohlichen Situation. Der französische Geheimdienst ist diesen beiden ehemaligen Mitarbeitern von Hitlers Atomzentrale Peenemünde auf den Fersen. Doch auch der israelische Geheimdienst ist hinter ihnen her. Um alles in der Welt muss verhindert werden, dass mit ihrer Hilfe den Ägyptern die Atombombe in die Hände gerät!

Eine wilde, unglaubliche Verfolgungsjagd aller gegen alle beginnt…“

(Covertext der Kaufkassette von „Vision Video Selection“)

Soviel und doch so wenig verspricht also der unvergleichlich charismatische Klappentext der deutschen Videokassette. Der Film selbst platziert sich mit der Anlage seiner im Film selbst kaum präsenten atomaren Weltbedrohung noch deutlicher in der Nähe der James Bond-Filme, stellt dabei aber zugleich ein ausgesprochen kühles Desinteresse an den in dieser Inhaltsangabe geschilderten Aktionen und deren Antrieb aus. Ein Desinteresse, dessen Proportionen Staunen machen, dass Riccardo Freda zwei Jahre später tatsächlich noch einen weiteren Teil der insgesamt sechs Filme umfassenden Reihe um den CIA-Agenten Francis Coplan (in der deutschen Fassung Jeff Collins, im Nachfolgefilm Frank Collins) inszenierte – erstaunlich sowohl von Seite des offensichtlich vom Stoff selbst wenig begeisterten Regisseurs, als auch von Seite des offenbar entweder von Gutgläubigkeit oder Blindheit geschlagenen Produzenten Robert de Nesle.

Weiterlesen “Directed by Robert Hampton #5:<br>Geheimauftrag CIA – Istanbul 777 (1965)” »