Die eine bizarre Schönheit ausstrahlende Eis- und Steinlandschaft einer winterlichen Ostseeinsel gibt in Schlingensiefs drittem Spielfilm die Kulisse für ein Drama von archaischen Ausmaßen ab. Anders als in seinen späteren, auf bestimmte politische Ereignisse Bezug nehmenden Filmen, lotet Schlingensief hier in mythischem Erzählgestus die (Un-)Tiefen des menschlichen Bewusstseins mit all seinen Ängsten und Begierden aus. Ein pathetischer Erzähler führt, düstere Prophezeiungen raunend, durch die surreale Urspungswelt, die sich der Film irgendwo im phantastischen Niemandland zwischen Lewis Carrolls „Wunderland“ und Caspar David Friedrichs düstersten Bildern entwirft.

Udo Kier verkörpert hier als finsterer Baron Tante Teufel einmal mehr das Böse auf seine charmant kokettierende Weise: „Ich…ich habe den Teufel gesehen… Und er war schöner als ich!!!“ (schluchzt laut auf). Die damals noch so gut wie unbekannte Tilda Swinton, die zur Drehzeit eine kurze Liaison mit Regisseur Schlingensief hatte, kann in ihrem zweiten Spielfilm überhaupt bereits als die ätherische und rätselhafte Elfe glänzen, die sie in verblüffend ähnlicher Weise später auch in Jarmans „The Last of England“ und anderen Filmen verkörpern sollte.

Eine Handlung im klassischen Sinne gibt es in diesem Film nicht. Vielmehr verbindet „Egomania“ in assoziativer Weise Versatzstücke und Archetypen großer Menschheitsmythen, von Ödipus über Jesus und Macbeth bis zum fliegenden Holländer und Dracula. Dabei gelingt es dem Film jedoch auf vielschichtige und – nicht zuletzt auch dank der ausgezeichneten Kameraarbeit – oft poetische Weise die menschliche Urkatastophe Liebe in zugleich faszinierende und verstörende Bilder zu fassen: Liebe zu sich, zu anderen, zu Geld, zu Macht und zum Tod selbst. Wagnersches Pathos geht hier eine ganz ungezwungen wirkende Liaison mit augenzwinkernder Ironie ein.

Am Ende scheitert die Liebe in jeder Hinsicht und wir dürfen uns dem kultivierten und zugleich ironisch reflektierten Weltschmerz hingeben, wenn der Erzähler angesichts der Tragödie nicht müde wird zu insistieren: „Ein anderes Weltende wird es nicht geben!“

Egomania – Insel ohne Hoffnung, BRD 1986, 84 Min, Regie: Christoph Schlingensief, Kamera: Dominikus Probst, Mit: Tilda Swinton, Udo Kier, Uwe Fellensiek, Anne Fechter.

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

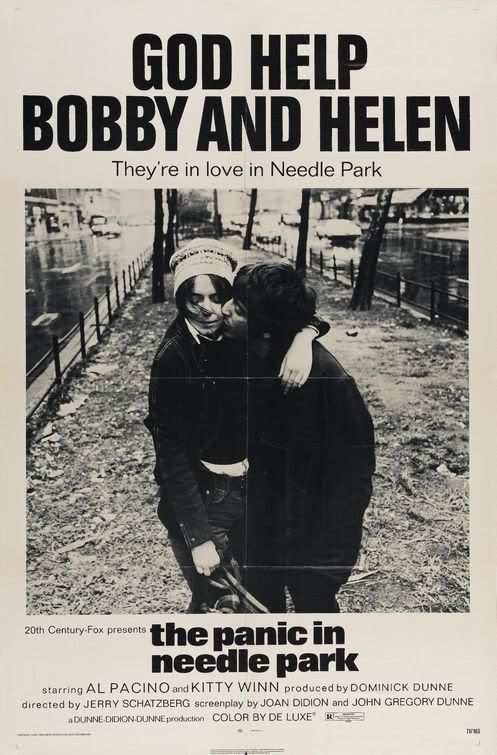

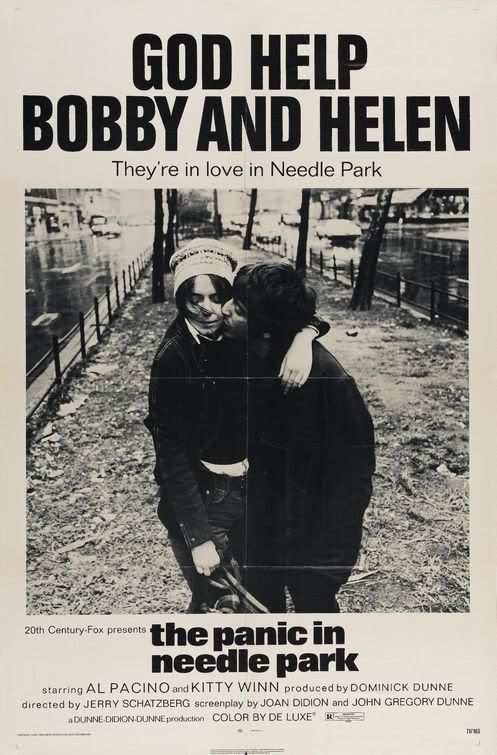

Jerry Schatzberg ist einer der Vergessenen der Filmgeschichte. Eine Randnotiz, eine Fußnote. Natürlich gibt es viel unbekanntere Filmemacher. Aber Schatzberg war einmal berühmt. Nicht nur als Modephotograph (er arbeitete u.a. für Vogue, Esquire, Life – erinnern wir uns kurz an Michelangelo Antonioni’s Blow Up oder Will Trempers Playgirl (beide 1966) um uns in Erinnerung zu rufen wie angesagt dieser Beruf während der 60er Jahre war), sondern als einer der herausragenden Regisseure des New Hollywood während der 70er. Von den etwas über ein Dutzend Spielfilmen seiner Karriere (Schatzberg ist inzwischen 82 Jahre alt, sein letzter Spielfilm entstand 2000) wurden vier für die Goldene Palme nominiert, und er gewann sie auch einmal, 1973 für Scarecrow. Ein Kritikerliebling also, aber auch einer jener Künstler, denen der Übergang von der Fotografie zum Film gelungen ist, und der durch seine frühere Arbeit einen Anderen Zugang zur Inszenierung gefunden hat, als manche jüngeren Zeitgenossen die ohne größere Umwege auf dem Regiestuhl landeten. Ich musste an Maurice Pialat und Loulou (1980) denken. Pialat kam ebenfalls spät zum Filmemachen, war zunächst Maler, und seine Sensibilität wirkt auf mich in vergleichbarer Weise wie bei Schatzberg. Eine eigene Auffassung von Rhythmus, Fragmentierung der Erzählung, und vor allem der Umgang mit Lichtsetzung und Kameraführung. Cinéma vérité als Versprechen eines neuen Bewusstseins. Es wäre eine lohnenswerte Arbeit, die Traditionslinie dieser Methode nicht nur im Dokumentarfilm sondern auch im Spielfilm zu thematisieren. Panic in Needle Park wäre sicher einer der herausragenden Vertreter.

Den Blick des Fotografen erkennt man nicht nur an der ausgesuchten Komposition der Bilder, sondern typischerweise vor allem am Interesse an den Schauspielern, ihren Blicken und Gesten. Was Panic in Needle Park jedoch von vielen sogenannten Schauspielerfilmen unterscheidet ist Schatzbergs Aufmerksamkeit für Details der Umgebung. Der Film wirkt somit im besten Sinne als Zeitdokument, als nostalgisch-verklärtes Bild einer vergangenen Ära. Das Postmoderne geht ihm jedoch noch weitgehend ab. Sein Authentitätsversprechen muss damals noch gewirkt haben, ist keine leere Geste, kein Zitat sondern ein Ausdruck von genuinem Interesse. Neorealismus in der Form New Hollywoods. Was ebenfalls auffällt ist die Lichtführung. Die Ausleuchtung – oft natürliches Licht – wird im klassischen Sinn zur stärkeren Ästhetisierung benutzt, ist zum großen Teil der Stimmungsfaktor des Films. In Kombination mit einer atmenden Handkamera gibt es ein Gefühl der Unmittelbarkeit, das aufs genaueste geplant erscheint. Was mir am meisten imponiert hat, waren die vielen beiläufigen Gesten. Hände beim verdünnen und verpacken von Heroin. Großaufnahmen von Gesichtern, wie zufällig beobachtet. Es ist alles für die Kamera inszeniert, wirkt jedoch natürlich. Das Leben – übergroß. Im Grunde sind die klassischen Hollywoodtugenden nur leicht variiert, eine Verschiebung nur. Doch die Wirkung ist eine Gegenteilige. Fragmentarisch statt geschlossen, unvollendet statt vollkommen.

Wenn es heutzutage einen amerikanschen Filmemacher gibt der am offensichtlichsten von Schatzberg gelernt hat, dann ist das James Gray. Nicht nur weil er New York filmt wirkt vieles bekannt. Die Farbigkeit, die Oberflächentextur ist ähnlich. Die Einbettung der Figuren in räumliche Kontexte. Die exakte Beobachtung und die Determiniertheit der Abläufe.

Leider gibt es zu Schatzberg soviel ich weiß nicht viele Bücher oder ausführlichere Artikel. Dieses Schicksal teilt er natürlich mit einigen anderen Ikonoklasten der amerikanischen Gesellschaft während der 60er und 70er wie Monte Hellman, Hal Ashby, Bob Rafelson oder Dennis Hopper, die ihre Popularität und ihren Kultstatus während der 70er nicht anhand ihrer notorisch vernachlässigten Werke und deren prägenden Wirkung auf die Kinematographie in die Gegenwart retten konnten, sondern Opfer der kategorialen Umstrukturierung der Populärkultur und der folgenden Massenamnesie der Reaganära wurden. Soll heißen: die meisten der Filme wurden später nicht mehr gesehen, obwohl sie oft erwähnt worden sind.

Wie gesagt: viel Zusammenhängendes wurde über Schatzberg wohl nicht geschrieben. Gefunden habe ich lediglich ein Buch von Michel Ciment. Was seine anderen Filme hergeben weiß ich leider noch nicht. Doch es scheint klar zu sein, dass ihn eine besondere Sensibilität auszeichnet, die trotz seiner brillanten Form auf die Öffnung des Bildes setzt. Somit könnte sich wieder einmal die Frage des Stils stellen. Ist man variabel, zählt man bei den meisten Leuten noch immer nicht zu den „bevorzugten“ Autoren. Die Dominanz eines angeblichen einheitlichen Stilwillens á la Tarkovsky, Bergman, Ford oder Bresson scheint mehr zu beeindrucken als Vielfalt und Reichtum der angewandten Mittel. Aber das ist natürlich auch Polemik meinerseits, und vielleicht eine andere Baustelle…

Ich habe an dieser Stelle viel über Schatzbergs Herangehensweise geschrieben, aber im Grunde lediglich den einen Film, Panic in Needle Park, vor Augen gehabt. Ebenso ergeht es Schatzberg mit seinen Protagonisten. Er scheint über die Welt, über soziale Problematiken zu berichten. Der Fokus liegt jedoch die ganze Zeit auf der Liebesgeschichte zwischen zwei Individuen. Das Allgemeine löst sich im Spezifischen auf. Dass das Zentrale immer noch die handelnden Personen sind, ist der nostalgische Rest den Schatzberg mit seinen amerikanischen Kollegen des New Hollywood teilt. Ein Kino der Hoffnung vielleicht.

Eines vorweg – ich weiß nicht mehr, wer den Film gemacht hat und aus welchem Land er stammt. Aus Gründen der Authentizität will ich dies aber auch in Zeiten des Internets nicht nachschlagen. Man muss auch kein Scherlock Holmes sein um zu erkennen, dass die Handlung im ehemaligen Ostblock angesiedelt ist. Wo auch sonst wurde zum Tode Josef Stalins eine Woche Staatstrauer angeordnet.

Alle Bilder von: http://www.stillehochzeit-film.de/presse.html#filmmotive

Der Film soll auf einer waren Begebenheit beruhen, was dem Filmkritiker die Angst vor dem in Internet-Kreisen berüchtigten ‚Spoiler‘ nimmt, da das Ende quasi in der Beschreibung vorweg genommen wird. Was bleibt ist Wie-Spannung, die mit grotesker Komik zu einem angenehm-nachdenklichen Cocktail verwoben wird.

Bereits die Exposition bezieht sich auf das Ende des Films, und so wird es kaum jemanden verwundern, wenn das Finale in sehr ähnlichen (wenn auch nicht den gleichen) Farben gezeichnet ist wie der Anfang. Dazwischen ist Farbenfroh die eigentliche Geschichte einspannt. Man muss kein Landmensch sein um zu erkennen, dass die dargestellte Dorfgemeinschaft völlig überspitzt dargestellt ist und neben anerkannten Religionswissenschaftlern wird auch der Durchschnittstyp erkennen, dass das Maß an gezeigter Spiritualität und Diagrammatik sich in keinster Weise mit der Realität messen kann. Muss es auch nicht, denn hier werden Erinnerungen auf Zelluloid gebannt. Erinnerungen die auf Umwegen erzählt werden und sich damit schon in einem fortgeschrittenen Stadium der Legendenbildung befinden. Da tut es dann auch nichts zur Sache wenn ein mystisch bekleidetes Mädchen durch den Wald springt (dasselbe Mädchen soll später ein Zeichen des Untergangs in der Hand halten). Oder der Ikarus, der erst im Finale das Fliegen lernen wird. Nein, alles unwichtig. Denn das wichtigste an diesem Film ist das Dorf, welches zwar abgehoben in den Sphären der Geschichte erscheint, aber dessen Bewohner real jeweils ihre eigene (typisierte) Geschichte darzulegen wissen.

Die Dorfbewohner sorgen für die Komik, und darüber steht nur die Tragik der Begebenheit. Dieses Übergeordnete überschattet den Film wie der Tod Fontanes ‚Effi Briest‘ überschattet. Das Erfrischende ist aber, dass trotz all der Zeichen kommenden Verderbens der Komik kein Abbruch getan wird. Die Komödie behält selbst in der äußersten Tragödie doch die Oberhand und sogar in der desillusionierenden Rahmenhandlung zeigt sich (zynischer) Witz.

Einen Witz stellt auch das ausdauernde Furzen eines der Hauptcharaktere dar, welches lange an exponierter Stelle im Film zu hören ist und auch dem Bildungsbürger ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern weiß. An welcher Stelle im Film dieser anti-prätentiöse ‚Fartin-Joke‘ zu hören ist, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Wenn nicht: Ansehen! Ansonsten: Trotzdem ansehen!

Die Filme von Marran Gosov gehörten 2008 zu meinen unverhofftesten und schönsten Entdeckungen. Und mir fallen tatsächlich nicht viele Filme ein, nach denen ich so regelrecht beglückt aus einem Kino kam wie nach „Engelchen“, dieser ebenso bezaubernden wie eigenwilligen Mischung aus früher Sexkomödie, liebevollem Anarcho-Humor und Zeitdokument.

Protagonistin Katja fährt von Bamberg nach München, um sich dort entjungfern zu lassen. „Ich bin jetzt 19 – ich bin fällig!“ Doch dieses Unterfangen gestaltet sich unerwartet schwierig, weil die „freie Liebe“ der Schwabinger Lebenskünstler bei der forschen Jungfrau an ihre Grenzen stößt. Ein Stoff für zünftig-schmierige Sexploitation, doch Gosovs Langfilmdebüt schlägt eine gänzlich andere Richtung ein und strahlt eine entwaffnende Leichtigkeit und Lässigkeit aus, ist verblüffend ungezwungen, verspielt, albern, experimentierfreudig, launig, sympathisch und voller sprühendem Wortwitz. Nur eine (harmlose) Sexkomödie? Eher Genrekino als Chance, als unnötige Einschränkung höchstens auf Seite der Rezeption.

Hier werden keine Ambitionen forciert, und weil der Film sich nicht für das schämt, was er ist, und auch gar keinen anderen Eindruck erwecken will, ist er ganz bei sich, und damit eben doch so viel mehr, als es vielleicht zunächst den Anschein hat. Aber alles, was neben dem Einfangen eines Lebens- und Selbstverständnisses von Menschen und Milieu noch einfließt, seien es die unterschwellige Reflexion eines Zeitgeistes, das ins-Verhältnis-Setzen von gegenwärtigen Trends und Zwängen, die Abwägung zwischen scheinbaren kollektiven Überzeugungen und individuellen Bedürfnissen – all das schreit nie nach Aufmerksamkeit oder Gewichtigkeit. Es ist unterschwellig präsent, verdrängt aber nie die bezaubernd naiv-unschuldige, beschwingte und spielfreudige Atmosphäre, die von der Inszenierung und dem Schauspielerensemble (insbesondere der hinreißenden Gila von Weitershausen) ausgeht.

Der geradezu zärtlich-würdevolle Umgang mit den Figuren und vor allem der Protagonistin sorgt auch dafür, dass gerade im Verzicht auf ermüdendes Kolle-Bettgetümmel eine überraschend sinnliche Aura entsteht. Wahrscheinlich liegt es am Blick, den Gosov auf seine Figuren wirft, an der ganzen Art und Weise, wie er sie in Szene setzt, wie sie sich bewegen, wie sie Gegenstände anfassen, und wie er das zeigt. Wie der Film das Große im Kleinen skizziert und mit welcher Aufmerksamkeit er Details in den Fokus rückt, zeigt sich schon zu Beginn: im Zugabteil kommt es zu einer vorsichtigen, von keinem, noch nicht einmal einem verschämten, Blickkontakt begleiteten, flüchtig-sehnsüchtigen, tastend-streichelnden Berührung der Finger zwischen der Protagonistin und ihrem Sitznachbar, der wiederum mit der anderen Hand seine Freundin im festen Händedruck hält – alles, was sich in diesem Moment über die jeweiligen Figuren ausdrückt, passiert über die Interaktion ihrer Finger.

Viel ließe sich auch über Gosovs wiederkehrende Motive der Illusions(de)konstruktion und Selbstverwirklichung sagen, über den virtuosen Musikeinsatz, und doch ist es vor allem seine Haltung, die Entdeckungslust seiner Kamera, seine Leichtigkeit, die in Erinnerung bleibt – ein Film wie aus dem Ärmel geschüttelt, wie man ihn heute höchstens noch bei Thome findet. Und ein Film, der sich verwandelt zum Traum von jemandem, der einen Moment lang im Kino die Freiheit gespürt hat, wie es Michael Althen einmal ausdrückte. Oder wie es sich eben anfühlt, wenn in einem spielfreudigen Stück Unterhaltungskino plötzlich ein Hauch von Magie, etwas schlichtweg unwiderstehlich Anziehendes spürbar wird.

Engelchen oder Die Jungfrau von Bamberg – BRD 1967 – 81 Minuten – Regie: Marran Gosov – Drehbuch: Marran Gosov, Franz Geiger – Produktion: Rob Houwer – Kamera: Werner Kurz – Schnitt: Renate Schlösser, Gudrun Vöge, Enzio von Kühlmann-Stumm, Monica Wilde – Musik: Jacques Loussier – Darsteller: Gila von Weitershausen, Uli Koch, Dieter Augustin, Gudrun Vöge, Hans Clarin.

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Der Traum vom großen amerikanischen Kino der übergroßen Archetypen. In Frankreich ist es nicht nur genreaffinen Filmemachern eine Gewohnheit – eigentlich schon eine französische Kinotradition – geworden, ihn zu träumen oder mit ihm zu spielen. In Deutschland wird er meist eher von eisenharten Produzenten denn Regisseuren geträumt. Wenn er dann einmal von einem Filmemacher geträumt wird, muss alles da sein. So wie hier: Der verbitterte, alternde Sheriff, der alles und jeden verachtet und in seinem eigenen Schnapstümpel ertrinkt. Der junge, unerfahrene Deputy, der mit dem Zynismus und der Brutalität seines Chefs nicht zurechtkommt. Die einsame und resignierte Ehefrau des Sheriffs, die eine Affäre mit dem Deputy unterhält. Das von zuhause ausgerissene Mädchen in Not, dass zum Auffänger, Sündenbock und Versuch(ung)sobjekt dieser drei nicht minder notleidenden Existenzen avanciert. Und das heruntergekommene, alte Polizeirevier am Rand der Stadt, in einem alten Lagerhaus, in einem Niemandsland leerer Häuser und dreckiger Straßen. Hier kommt das dunkle Gesicht von John Wayne und die stereotype Seite des „new Hollywood“ zum Vorschein.

Und, weil wir hier in dem kochenden, superassigen Klaus Löwitsch nicht nur einen deutschen Jack Nicholson sondern auch einen bei aller markigen Selbstdarstellung und monströsen Inszenierung seitens der Regie immer ein wenig zu echt wirkenden, von Frustration und Lebensverschwendung ermüdeten deutschen Beamten sehen, der die Nase voll hat.

Das kann, hoffentlich, zu der Erkenntnis führen, das frustrierte Beamte und vor allem frustrierte Polizisten kein Phänomen sind, dass exklusiv dem amerikanischen Kino angehört und auch keines, dass im deutschen Kino nur dann auftauchen kann, wenn es ein amerikanischer Film vormacht. Die Bewunderung für Regisseure wie Sidney Lumet, Francis Ford Coppola und Martin Scorsese trieft hier zwar aus allen Poren, gleichzeitig wird aber auch gefiltert – durch jenen Abstraktions-Filter, mit den das französische Kino der 60iger und 70iger Jahre bereits das „Amerikanische“ beäugt hat und mit einem sicheren Gespür dafür, wo die Faszination enden und einer kulturell unterfütterten Wirklichkeit Platz machen muss. Und die hält in KAMINSKY sehr schnell einen deftigen Einzug nach dem prototypischen und irritierend streng konstruierten Auftakt, der seine treffsicher gewählten Klischees mit beachtlicher Unverfrohrenheit platziert.

In besagter Eröffnungsszene schlägt Kaminsky mit von der Brotzeit noch fettigen Händen in einer schäbigen Kneipe einen Drogendealer zusammen, als Gefälligkeit für den vor Angst zitternden Wirt, dessen Sohn apathisch im Drogenrausch dem Geschehen folgt. Eine Western-Szene ist das, ohne jede Frage. Aber sie gibt nicht den Ton des übrigen Films vor, sondern bemerkt mit leiser Süffisanz, wie unmöglich sich der assoziative Kreislauf zwischen Publikum – Öffentlichkeit, „Tough guy“ – Polizist und Kino – (medialer) Wirklichkeit aufbrechen lässt – und dass man sich gegen seine Unzerstörbarkeit nicht wehren sollte. Wenn der Film wenig später sein fiebriges Kammerspiel in die Wege leitet, erkennen wir, warum wir uns gewehrt haben, gegen diese Klischees. Weil wir sie so direkt wiedererkannt haben, als Bausteine aus anderen Filmen und damit aus einer anderen Wirklichkeit, was uns nur daran hindern kann, hier, in KAMINSKY, eine eigene Wirklichkeit zu finden.

Aber wir bekommen sie, auch wenn Michael Lähn hier einen dieser Filme gedreht hat, bei denen man mit konstant zunehmender Unsicherheit darüber grübelt, ob man sich eher ohne Scham und ungehemmt an der asozial-schmierigen Soziopathen-Show des Protagonisten ergötzen soll oder mit feierlichem Ernst der Stimme der wirklichen, deutschen Wirklichkeit hinter dieser filmischen, amerikanischen Wirklichkeit lauschen soll. Der Film ignoriert dieses Grübeln mit Nonchalance und steigert die Widersprüche seines kleinen Universums bis zum Exzess. Ohne dabei den Bezügen zur wirklichen Wirklichkeit ein Gesicht, ein griffiges Profil zu geben. Nur am Ende, als wir dem negativen Höhepunkt dieser angestauten Frustrationen und dieses Zynismus, der Vergewaltigung des Mädchens, aus Dieters Perspektive in der dunklen Toilette beiwohnen, sie also nur mithören, da verflüchtigt sich die filmische, postmoderne Wirklichkeit für einen Moment und die zeitgenössische Wirklichkeit quetscht ihr verkatertes Gesicht durch den Rahmen. Das allerdings bevor wir nach dem finalen Duell, der Konfrontation, der Eskalation völliger Katharsis, das Revier verlassen, dass in der Morgendämmerung wie ein friedliches Monument daliegt, wie ein Western-Saloon. Wenn wir verschiedene, uns bekannte filmische Wirklichkeiten und die Polizisten und Gangster, denen wir dort begegnet sind, durcheinander bringen oder nicht erfolgreich vor unseren Augen verschmelzen können, denken wir in diesen kurzen Momenten des Leerlaufs vielleicht kurz daran, dass sie auch nur Menschen sind und flüchten uns in die wirkliche Wirklichkeit. Aber sobald Ordnung einkehrt in der filmischen Wirklichkeit, wollen wir keine Menschen, sondern Archetypen. Kaminsky ist ein zünftig-deutscher und demzufolge natürlich besonders teutonischer Archetyp, der immer darauf gewartet hat, seine filmische Wirklichkeit zu bekommen. Dass er dabei eine amerikanische Hilfestellung in Anspruch genommen hat, sollte man ihm nicht negativ anrechnen. Dadurch würden sich die beiden Wirklichkeiten unter dem Vorzeichen deutscher Kultur-Identifikation mit amerikanischen Attributen nur wieder in die Haare kriegen – und das wäre doch schade.

Kaminsky – BR Deutschland 1984 – 80 Minuten – Regie und Drehbuch: Michael Lähn – Produktion: Klaus Sungen – Kamera: Jörg Seidl – Schnitt: Camilla Bernetti – Musik: Roberto C. Detree – Darsteller: Klaus Löwitsch (Rolf Kaminsky), Alexander Radszun (Dieter Stecker), Beate Finckh (Renate), Hannelore Elsner (Nicole Kaminsky)

Hinweis: Ursprünglich war dieser Text für die „100 Deutsche Lieblingsfilme“-Reihe gedacht. Warum er dort nicht erschien, ist hier nachzulesen.

London. Ein Stadtpark. Vicky (gespielt von Ingrid Steeger) nähert sich von links der Kamera, biegt um die Ecke, in Richtung der anschwellenden, treibenden Rockmusik, während ein leichter Kameraschwenk ihre Bewegung aufnimmt. Auf dem Grün spielt eine Rockband, und Vicky verliebt sich prompt in den Sänger Rolf. Nachdem sie die Nacht mit ihm verbringt, versucht sie ihm, der bereits weitergezogen ist, von London nach Berlin zu folgen. Naiv, ohne Geld, nur mit Liebe im Kopf.

Fast jeder verkauft sich in diesem eineinhalbstündigen Abgesang auf die Ideale der 68er Generation und den Verlust der Unschuld, die Musiker ebenso wie die Protagonistin. Für eine Illusion, für Drogen, um vor der Realität zu flüchten. Mit Hippiekultur, Gammlern oder sonstigen Gegenbewegungen im gesellschaftlich-politischen Sinne hat das alles wenig zu tun. Das utopische Potential der 60er Jahre ist versiegt, die Gemeinschaft der Aufständischen zerbrochen. Vicky, die am Anfang des Films noch nie Gras geraucht hat, und am Ende bereits Heroin konsumiert, findet auf ihrer Reise keine wirkliche Freundschaft, entwickelt keine Nähe zu den Menschen um sie herum. Vielmehr wird sie allenthalben ausgenutzt und missbraucht, immer mehr auch durch sich selbst und ihre eigene Passivität. Die Vorstellungen und Lebensweisen der Gegenkultur verkommen zu Floskeln und Ausreden, zur Maskierung einer ganz und gar ignoraten Umgebung. Meist passiert im Film nicht wirklich viel – wenn, dann geht es darum, Geld und Übernachtungsmöglichkeiten aufzutreiben. Ingrid Steeger stolpert weltoffen aber zunehmend desillusioniert von einer Szene zur nächsten, durch einen Film, der sich traut die Naivität und die Verlorenheit seiner Figuren zu präsentieren, sie bloßzustellen, ohne sie zu verdammen. Der Traum von Freiheit und Glück ist da, nur: die realen Lebensumstände präsentieren sich gänzlich anders.

In der prägnantesten Sequenz des Films wird Vicky zunächst von einer Gruppe Schweizer Hell’s Angels aus dem Wasser gefischt und vergewaltigt. Nach einem abrupten Schnitt sehen wir sie nackt auf dem Motorrad sitzend, sich an einen der Fahrer klammern. Zunächst geht es zum Kleiderkauf, danach in die Kneipe. Am Ende versucht Vicky wieder per Anhalter weiter zu kommen. Während die Hell’s Angels zuvor in der kleinen Stadt darauf warten, dass Vicky aus dem Klamottengeschäft herauskommt, betrachten zwei von ihnen mit leidigem Interesse das Schaufenster des örtlichen Kinos. Es läuft: „Easy Rider“. Der Widerspruch zwischen äußerer Erscheinung und innerem Bedürfnis, den der Film durchweg formuliert, verdichtet sich in dieser Szene auf das Wesentliche. Die Biker in Dietrichs Film sind das dunkle Gegenstück zu Fonda und Hopper, nihilistisch wie der Grundton des Films. Diesmal sind die Aussteiger nicht nur die Gearschten sondern auch die Arschlöcher, und von Freiheit ist hier weit und breit nichts mehr zu spüren.

Der formale Höhepunkt des Films findet sich jedoch am Ende, wenn die Kamera der nackt durch die Berliner Straßen rennenden und mit Heroin vollgepumpten Ingrid Steeger durch die einstige Reichshauptstadt folgt, während sie sich in die Alpen halluziniert, und von einem Auto überfahren zu Tode kommt. Der Zynismus der deutschen Wirtschaftswundermentalität, angesiedelt zwischen Heimatkitsch, Generationenkonflikt, Realitätsflucht und struktureller Gewalt, findet in dieser brillant inszenierten Abschlusssequenz seinen finalen allegorischen Ausdruck.

Ich, ein Groupie – BRD, Schweiz 1970 – 89 Minuten – Regie, Produktion und Drehbuch: Erwin C. Dietrich – Kamera: Peter Baumgartner – Musik: Walter Baumgartner, Walter Senn – Darsteller: Ingrid Steeger, Rolf Eden, Vivian Weiss, Li Paelz, Terry Mason, Stewart West, Sharon Richardson

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Hatte Herzog für seinen ersten Spielfilm noch den deutschen Filmpreis erhalten, fand sein zweiter nicht mal einen Verleih und er musste die Distribution selbst übernehmen. Die Aufführungen bescherten ihm dann nächtliche Anrufe und Morddrohungen von rechten wie linken Fanatikern. Herzog selbst hält den in einer afrikanischen Gefängniszelle unter den unmenschlichsten Bedingungen ersonnenen Film heute noch für einen seiner besten Filme, den, der vielleicht länger die Zeiten überdauern wird als jedes andere seiner Werke.

Eine Erziehungsanstalt im Aufruhr: alle Insassen, Mitarbeiter und die Leitung sind kleinwüchsig. Die Insassen proben die Revolution und produzieren dabei doch nur Chaos. Das ist die ganze Handlung. Doch der Film ist unendlich viel mehr.

Das erste Missverständnis, dass viele dem Film entgegen bringen ist, dass es ein Film über Zwerge sei. Die Kleinwüchsigen sind ebenso wie alle scheinbaren Randgruppen bei Herzog niemand anderes als wir selbst: Menschen. Nur zeigt sich bei ihnen, genau wie bei den Taubblinden in Herzogs Doku „Land des Schweigens und der Dunkelheit“ einfach das Menschsein ganz besonders deutlich: die Menschen, wir alle, sind blind und taub zugleich und wir sind Zwerge: die Welt ist zu groß für uns. Wir sind auch die, die auf einem lächerlichen Floß sitzen und immer tiefer in eine grüne Urwaldhölle fahren, im Glauben, hinter der nächsten Flussbiegung schon müsse endlich El Dorado liegen.

Doch Herzog lässt den Menschen mit Würde scheitern, ja gerade im Misslingen seiner absurden und unerreichbaren Projekte wird der Mensch erst souverän. Befreit vom Zweck ihres Strebens erfahren Herzogs Helden schließlich die erhebende Größe des bloßen Daseins: die Welt muss nicht mehr transzendiert werden, sie ist bereits transzendent. In der Wüste Welt gibt es keine rettende Oase, nur Fata Morganas, aber diese sind die Rettung. Die ganze Wüste wird – nun traumbelebt – Oase. Eine Oase, in der man nicht lange überlebt, gewiss. Sysiphos‘ herabrollenden Stein kann man nicht essen, aber er macht frei. Oder verrückt. Das war schon das Schicksal Nietzsches.

Herzog bezeichnet „Auch Zwerge haben klein angefangen“ nicht zu unrecht als sein düsterstes Werk, denn hier teilen all die Zwerge zuletzt das gleiche Los. Sie verfallen dem Wahnsinn. Ein abgestorbener Baum erscheint einem als „der Präsident“. Ein Kamel, das sich nicht entscheiden kann aufzustehen oder sitzen zu bleiben, wird meckernd und endlos ausgelacht. Eine Sau wird geschlachtet, ein Affe gekreuzigt.

Und doch schwebt auch über Momenten dieses heillosen Films ein emphatisches Ja, ertönt ein hymnischer Gesang, den Herzog bei der Prozession einer afrikanischen Sekte aufgenommen hat, die in „Fata Morgana“ zu sehen ist. In „Auch Zwerge..“ hat der Hymnus jedoch jeden Bezug auf ein Jenseits verloren. Er feiert die Lavawüste in ihrer toten Pracht. Und in ihr die Autos, die im Kreis fahren, bis der Tank leer ist. In einem endlosen Abgrund gibt es keinen Aufprall und so ist es das Gleiche ob man fällt oder steigt. Die Zwerge haben Sysiphos‘ Lehre noch nicht begriffen, doch der Zuschauer erfährt sie wie einen Schauder. Oder auch nicht.

Auch Zwerge haben klein angefangen – BRD 1969 – 96 Minuten – Regie, Produktion und Drehbuch: Werner Herzog – Kamera: Thomas Mauch – Schnitt: Beate Mainka-Jellinghaus – Musik: Florian Fricke – Darsteller: Helmut Döring, Pepi Hermine, Paul Glauer, Gisela Hertwig, Gerd Gickel, Brigitte Saar, Marianne Saar

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

… spontan untersucht am Beispiel von CAPOTE (2005).

Es funktioniert eben doch so gut wie nie. Das mit dem „einen Film absichtlich schlecht finden“. Jedenfalls nicht mehr bei mir. So gut wie nie mehr. Mit eiserner Disziplin habe ich für zwei Jahre versucht, eine Technik zu entwickeln, die es mir erlaubt, alle eventuell vorgefassten Meinungen, Vorurteile, Erwartungshaltungen, Prinzipien zur Beurteilung filmischer Qualität, naheliegende Vergleiche, aus denen sich Erwartungshaltungen speisen könnten und eben all diese ganzen schönen Bretter vor dem Kopf mit Aufblenden des Projektors oder Drücken der „Play“-Taste über Bord zu werfen und mich völlig in die Hände des jeweiligen Filmes zu begeben, um ihm die Chance zu lassen meine Gedanken zu formen und nicht umgekehrt. Gelegentlich bezeichne ich mich daher auch scherzhaft als „Film-Hure“, die alles nimmt. Bisherige Versuche, dieses „Prinzip gegen Rezeptionsprinzipien“ anderen Cineasten zu erklären, schlugen weitgehend fehl und ich möchte mich damit hier auch gar nicht aufhalten (viel zu kompliziert!), denn es wurde mir sogar schon vorgeworfen, mich von der Filmrezeption auf die Rezeptions-Rezeption zu verlagern und manchmal kann man einfach nicht anders, als die Lästermäuler durch Schweigen zum Schweigen zu bringen. Und manchmal, trotz all der wundersamen Überraschungen und der grenzenlosen Freiheit von Gedanken und Assoziationen die dieser sich inzwischen gänzlich in einer diffus blubbernden Gedankensuppe verselbstständigte Rezeptions-Ansatz mir gebracht hat und mit der sich meine Sicht aufs Kino radikal verändert hat (sowas klingt immer schön und flach weswegen man beim dreschen derartiger Phrasen immer gerne darauf hinweist, dass man sie nur bei genuinen Anlässen drischt), verwünsche ich ihn fast.

Denn wo ist sie nur hin, die geliebte einstige Selbstdisziplin, mit der ich meine, nennen wir es mal ganz profan „Meinungsbildung“, lenken und manchmal auch geradezu domptieren konnte? Was, wenn meine Rezeption tatsächlich, wie auch schon unterstellt, ein wenig zu beliebig, zu wohlwollend, zu unkritisch, zu diffus geworden ist?

Zu meiner eigenen Genugtuung überwiegt die meiste Zeit die Erleichterung darüber, dass ich mich von oben beschriebenem Ballast befreien konnte, der exzessive Genuss der Vorzüge und die geheime Sehnsucht, dass dieses Rezeptions-Modell unter Cineasten vielleicht mal mehr in Mode kommen könnte als es jetzt der Fall ist. Nicht mit mir als Missionar, oh nein! Lediglich, um Filmen mehr Spielraum zu gewähren, die ihn unter den üblichen Vorraussetzungen nicht bekommen. Und da will ich auch gar nicht zu schrill sein sondern mir beispielsweise nur wünschen, dass ein paar mehr Leute Jess Franco gelegentlich auch als ernstzunehmenden Künstler in Betracht ziehen denn angeblich einige nerdige französische Filmkritiker (diese ominösen französischen Filmkritiker sind schon beinahe ein mystisches Klischee für sich, dass man immer nach Belieben zitieren kann, ohne konkret zu werden, nicht wahr, lieber Filmdienst?). Warum schreibe ich all das mit „Capote“ als Beispiel, einem Film der von vorne bis hinten gängigen Vorstellungen von anspruchsvollem Qualitäts-Kino entspricht?

Gerade deswegen eben! Hat mich diese Öffnung – mit der ich nach eigener Einschätzung noch bei weitem nicht an meine Grenzen gestoßen bin da ich mich regelmäßig dabei ertappe, beispielsweise über einen meiner werten Mitautoren hier zu schmunzeln, wenn er in Unverständnis über die Reputation eines durchweg anerkannten Klassikers die Stirn runzelt oder einen obskuren Hongkong-Actionfilm aus den 70igern mit Eisenstein vergleicht – vielleicht verletzlicher gemacht für Manipulation, den segensreichen Fluch des Kinos, den wir ebenso faszinierend wie, in Cineastenkreisen zumindest, auch gelegentlich beängstigend finden? Bin ich am Ende dank dieser Veränderung meiner Rezeptionshaltung wieder genau in dem Stadium angekommen, dessen Kreation ich noch vor etwas mehr als drei Jahren so lautstark als die Todsünde des Hollywood-Kinos beschimpfte, im Zustand williger Manipulierbarkeit für gefälligen Eskapismus und emotionale Prostitution?

Mit Hollywood-Kino beziehe ich mich hier, natürlich, primär auf die letzten 20 bis 30 Jahre, größtenteils. Auch ein springfreudiger Cineast, der zwischen den Dekaden, zwischen Ton- und Stumm-, Farb- und Schwarzweiß-, Vollbild- und Breitwandfilm nach Herzenslust hin- und herhüpft, ist doch ein Stück weit als Filmgucker in seiner eigenen Zeit verankert (wäre es erschreckend oder vorteilhaft, wenn nicht? Das wäre eine andere interessante Frage, die man beliebig erweitern und hypothetisch auseinandernehmen könnte).

Es wäre verführerisch ersteres Kino („gefälliger Eskapismus“) ins Feld zu führen, beispielsweise mit dem von mir kürzlich gesichteten und (vielleicht, aber nicht notwendigerweise dank akutem Filmentzug für Wochen) erheblich genossenem „V for Vendetta“. Weiterlesen “Das Joch cineastischer Selbstdisziplin…” »

Multifariam et multis modis olim Veritas loquens patribus in prophetis novissime diebus istis locutus est nobis in alio quodam Carpentario, qui ominosum nomen suum certe derivatum habet ab ipsa professione dominica Latinis quidem ‘fabri’, Anglosaxonicis modernis autem ‘Carpentarii’ nomine designata. Sicut enim Dominus ipse prophetarum vice terram Palaestinae digressus est et populo suo paradoxam quandam entitatem sensibus humanis nullo modo sufficienter comprehensiblem, entitatem mali sive peccati eorum dico, ad oculos demonstravit, ita et novissimis diebus nova species prophetae orta est non iam illustri voce praedicationis, sed potius ipsa imagine nitens, ut non solum uni populo, sed omni terrae istius entitatits sive quasi-entitatis admirabile aenigma eo clariore modo illustretur. Qualiter enim subsistere possit id, quod ab omnibus ‘malum’ vocatur, cum omnis creatura bona et seipsi familiaris et desiderata esse debet, longius a philosophis disputata et quaesita est, maxime a Plotino et Proclo Neoplatinicis qui mali (Plotinus) sive malorum (Proclus) subsistentiae tractatus gravissimi ponderis dedicaverunt.

His duobus unum quidem firmissime constat naturam mali non solum ad mores humanas pertinere, sed radicem illius in dispositione ipsius universatis quaerendam esse, cui triplex malum Leibnitii (non solum morale, sed et metaphysicum et physicum) inevitabiliter inhaerere deberet. Tali consideratione diadochus Platonicus Proclus inde perductus est, ut realitatem mali quamvis absurdam et paradoxam totaliter negaret et illi nonnisi praeterexistentiam, parhypostasin, concederet. Secundum hunc didadochum, qui certe metaphysicam mali vel potius malorum conceptionem summa cohaerentia et consequentia elaboravit, quae vocantur mala solum ad individua sublunaria pertinent, quorum detrimentum autem ad conservationem universi valde necessarium et inde sub specie totius neque malum putandum est. Plotinus econtra, plus Platonicis quam Aristotelicis studiis, quos Proclus in hac quaestione persecutus est, imbutus, determinare et designare temptavit quandam quasi-identitatem naturae mali, qualem semper habet et exercit, quamquam a vertitate entis et identitatis suam originem non traxit. A Platonis Chorae, loci generationis dico, in Timaeo et Peniae in Symposio descriptione igitur inspiratus mali naturam invenit in ultima privatione formarum et entis in genere, in insatiabili indigentia ultimae umbrae ab animae luce intellectuali et ontologica necessarie creatae. Quales speculationes, quamvis ad intelligendam recentis Prophetae intentionem perutiles, tamen aliquali modo corrigendae sunt, ut praedicationi primi et ultimi sicut et novissimi Carpentarii adaptentur. Generalis consensus tamen cui eorum omnium considerantiones paene unanime favent, sequentibus tribus propositionibus potest exprimi:

Entitas mali est eius non-entitas

Realitas sive entitas proprie dicta numquam potest malo convenire, quia malum eo ipso non est desiderabile, neque proprie a voluntatibus humanis sive animalium instincto, neque metaphorice a viribus naturalibus. Quare malum per se neque potest habere causam, et quia nihil sine causa in ordine entium nullo modo cadit. Haec inexplicibilitas mali a novissimo Carpentario summo ingenio in suis duobus clarissimis operibus describentibus sive universam massam perditionis omnem crudelitatem sine omni causa urgentem (Assault) sive modo iam significantiore unicam personam homicidae lunatici, qui tamen omni respectu motivatione psychologica totaliter carens omnino impersonaliter et necessarie agit (Halloween), quae descriptio etiam tangit intimam apostoli Pauli de peccato conceptione substantiam: Si qui facit peccatum servus est peccati et numquam libere agit, exprimitur nihil nisi hoc ipsum, quod malum non est obiectum voluntatis iuxta bonum in arbitrio nostro positum, sed potius quaedam occulta vis numquam cadens in ordine obiectorum sive entium et tamen semper dominans actiones deplorabilis lapsi hominis.

Identitas mali est eius non-identitas

Quaestione de entitate mali iam difficilior apparet ea de identitate mali, quia identitas secundum Platonicos ibi maxime Parmenidem sequentes solius entis veri est praerogativa. Sicut unica sanitas ad multiformas aegritudines comparata, ita et malum debet esse mutliforme et numquam sibi idem sive aequale comparatum ad unicum bonum et unum. Sed Platone iam concedente in illustri loco Theaeteti malum semper necessario moralem naturam pervagari Plotinus illi saltem quasi-identitatem insatiabilis et intransformabilis defectus et absolutae privationis attribuit absoluto bono semper quandam contrarietatem postulante. Utrum hoc tamen possint nota mali phaenomena tam pulchre a duobus, ut ita dicam, Carpentariis descripta, sufficienter explicari, certe dubitandum est, cum utrique supponunt sponanietatem, immo quandam obscuram, sed tamen omnibus notam personalitatem mali, homicidae dico et mendacis ab initio Diaboli. Malum itaque quodam modo nominabile et omni modo recognoscibile Carpentarii Halloween optime descripsit, ubi de nomine mali (Michael Myers) omnes conveniunt et etiam actiones eius omnes praescire debuissent. Sed quia essentia Diaboli in hoc ipso constitit, quod omnes de eo noverunt ad portam apparentem tamen numquam recogoscunt sive recognoscere volunt, incolas urbis Haddonfield eruptio mali tam subito et impraedicibili modo aggressus est quam officiarios in urbe Anderson. Dum enim Halloween potius identitatem sive recogniscibilitatem mali pertractat, Assault elaborat eius aspectum apocalypticum: Ibi adventus eius non pluribus decenniis praedicibilis neque stato die ipsius horroris accidit, sed sicut fur in nocte, subita et globalis eruptio et unda omnes homines in mutua crudelitate accendit et seperabitur homo adversus patrem suum et filia adversus matrem suam et nurus adversus socrum suam et inimici homines domestici eius.

Weiterlesen “„Halloween“ (1978)/„Assault“ (1976) sive de mali subsistentia” »

Der Tod als Flucht. Die Bewegung als Flucht. Der Gedanke als Flucht.

Der Film ist gezeichnet von Fluchtbewegungen, von der geistigen Impotenz bzw. der Omnipotenz seiner geprägten Strukturen, letzten Endes von der Unmöglichkeit der Flucht vor sich selbst.

Die Verzweiflung als Zustand des Menschen in der Welt, folgt aus der Identifizierung mit der zugewiesenen oder auserwählten gesellschaftlichen Rolle innerhalb dieser, endet aber nicht in der Erkenntnis der Verflechtung mit den Menschen, sondern manifestiert sich zum dauerhaften Problem des „das ist so gewesen“. Die Macht des Tabus wirkt über Generationen, lässt sich auch rationalisieren, passt sich den jeweiligen Glaubensstrukturen an.

Sünde als Erfindung der Gesellschaft. Schuld als regressives Verhalten. Die Unfähigkeit Dinge zu sehen wie sie sind. Der Zwang nach Sinn und Struktur. Moral als Repressionsmittel der Macht. Das Tabu als Grundlage der Moral. Nicht richtiges handeln, sondern das Falsche definiert sie. „Du sollst nicht“, statt „du sollst“. Sozial legitimiertes moralisches Handeln leitet sich somit aus der Vermeidung des Unmoralischen ab.

Der Film zeigt das Ende der Utopien die mit den japanischen Studentendemonstrationen der 60er einhergingen. Der Machtlose ist an seine Machtlosigkeit gefesselt, wie das Kind an die Mutter. Nicht der Mensch stützt sich gegenseitig, sondern das Glaubenssystem in das man hineingeboren wurde bietet Halt. Gewalt als legitimer Akt der Mächtigen – Gewalt braucht Legitimation. Wo diese fehlt, fehlt die Struktur, fehlt der Halt.

Wie kann man ein Anderer werden? Bei Wakamatsu ist das kaum möglich. Die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln.

Das ist das wirklich schockierende an den Filmen Wakamatsus – die Darstellung einer kollektiven Psychose in der wir alle gefangen sind, ohne Lösung, ohne Ausflucht, ohne Katharsis. Durch den eigenwilligen formalen Aufbau wird diese klaustrophobische Situation noch unterstützt. Das scheinbare Aufbrechen klassischer Regeln und Strukturen, ohne jedoch selbige grundsätzlich in Frage zu stellen. Denn erzählt wird eben doch. Immer noch. Ein Zwang eben. Eine Flucht.

Die Rebellion geschieht dann auch nicht unbedingt auf der Ebene der Figuren, sondern auf der Ebene des Films. Im Nachklingen, im sich nicht vollständig erklären lassen wollen, im verweigern eines sauberen Abschlusses. Gerade durch die Erkenntnis der Zwänge und Beschränktheit menschlichen Handels und ihrer Zurschaustellung, wird es dem Zuschauer möglich Zusammenhänge zu verstehen die die Protagonisten nicht überblicken, Wahrheiten auszuhalten an denen die Figuren zerbrechen. Die Rebellion als Utopie – nach dem Film.

Kyôsô jôshi-kô – Japan 1969 – 72 Minuten – Regie, Produktion und Schnitt: Kôji Wakamatsu – Drehbuch: Masao Adachi, Izuru Deguchi – Kamera: Hideo Itoh – Musik: Takehito Yamashita – Darsteller: Ken Yoshizawa, Yoko Muto, Rokko Toura, Hatsuo Yamaya, Shigechika Sato, Masao Adachi