Endlich ist das neue Buch über Rudolf Thome und seine Filme erschienen. Bisher gab es meines Wissens nach nur ein zwar sehr schönes, aber inzwischen doch schon arg überholtes Heft der Freunde der Deutschen Kinemathek (Nr. 66 – Rudolf Thome) aus dem Jahr 1983 (bestellt werden kann es im Internet z.B. noch hier). Seitdem hat Thome, der mit zunehmendem Alter scheinbar immer fleißiger wird, bereits 18 weitere Filme abgedreht. Bei seinem neuesten Werk Das Rote Zimmer, das voraussichtlich nächstes Jahr in die Kinos kommt, hat er vor wenigen Tagen die Dreharbeiten abgeschlossen und sitzt gerade an der Montage. Thome dokumentiert seine Arbeit schon seit mehreren Jahren im Internet, wo man Einblicke in seine Drehbücher bekommt, und z.B. den täglich aktualisierten Bericht über die Dreh- und Schneidearbeiten auf seiner Website mitverfolgen kann.

Weiterlesen…

„Sie sind zurückhaltend und dabei fühlt man sich beständig herausgefordert. Ihre Ruhe ist eine Art komplizierter Nervosität. Wenn sie hilflos sind besitzen sie dafür eine tödliche Sicherheit. Wenn sie bekümmert sind machen sie das mit einem heiteren Lächeln. Wenn sie sich freuen hat man das Gefühl sie sind im Grunde traurig. Kurz und gut: sie widersprechen eigentlich ständig auf eine bezaubernde Weise ihrer eigenen Existenz.“

Vielleicht sieht man den Schauspieler Heinz Rühmann am Besten als Regisseur. Dass er sich selbst zu inszenieren wusste, wird in jedem Film in dem er Auftritt klar. Wie er das macht, und was er damit ausdrücken möchte, sieht man jedoch deutlicher wenn er als Filmemacher auftritt. In Der Engel mit dem Saitenspiel führt er die Schauspieler durch ein Melodram das keines ist. Komödiantisch fängt es an, wobei es zunächst eigentlich nichts zu lachen gäbe. Dramatisch geht es weiter, und am unangenehmsten wird der Film als sich eigentlich schon alles aufgeklärt zu haben scheint. Innerhalb eines vor allem in den Nebenrollen brillanten Darstellerensembles (mit u.a. Erich Ponto und Lina Carstens) liegt der Fokus auf der Beziehung zwischen 2 Figuren, gespielt von Hans Söhnker und Rühmanns Ehefrau Hertha Feiler. Wenn sie ein Kind von ihm bekommt und er es erfährt, kriegen wir es nie zu Gesicht, spielt es selbst keine Rolle. Der Engel mit dem Saitenspiel versucht schon beinahe penetrant dem Sentimentalen aus dem Weg zu gehen, und alles Überflüssige aus der Inszenierung zu verbannen.

Während der Kriegszeit entstanden, spürt man das Unglück und die Verzweiflung im Verlauf des Films immer stärker, obwohl Rühmann die Handlung zunächst ins Jahr 1938 verlegt und auch später der Krieg nicht vorkommen wird. Keine Nazisymbole, keine Naziideologie. Vielmehr wird ein idealistisches Menschenbild gezeichnet, in dem die Protagonisten ihre Egoismen und Unsicherheiten überwinden müssen um glücklich zu werden. Jedoch ist es ein spezifischer Idealismus, denn wie im Märchen ist des einen Glück des anderen Pech, und das glückliche Ende eine unnötige Coda, eine nachträgliche Beruhigung, dass alles Schlimme einmal ein Ende hat. Rühmann zeigt die Menschen nicht nur wie er sie gerne hätte, sondern auch wie er sie sieht. Seine größte Stärke neben der präzisen Inszenierung von Worten und Räumen ist hierbei die Beobachtung. Oberflächlich opulent und innerlich reduziert besteht die eigentliche Stärke in der Widersprüchlichkeit von Allem das uns gezeigt wird. Nichts ist so wie es scheint: das Innere der Menschen kann man nur erspüren, und dennoch versucht Rühmann dem Zuschauer alles offen zu legen.

In einer der Schlüsselszenen des Films, sehen wir alle wichtigen Personen auf einer Verlobungsfeier versammelt. Sie lachen, sind scheinbar vergnügt, doch wie in den intimsten Augenblicken bei Yasujiro Ozu beherrscht Bitterkeit und Verzweiflung diesen Moment. Im Gegensatz zur Innerlichkeit und der Akzeptanz des Schickslas bei Ozu treibt Rühmann den Widerspruch zwischen Innen und Außen jedoch ins Absurde, um ihn in einer musikalischen Sequenz, die die Narration auf den ersten Blick unterbricht, ins Leere laufen zu lassen. Zwänge, Wünsche, Entschlüsse und Widersprüche sind von den Figuren erschaffen, die Bewegung verläuft bei Rühmann von Innen nach Außen. Erkenntnis folgt dadurch nicht aus Einsicht in die Welt, und ist nicht Akzeptanz. Erkenntnis ist Kampf, entsteht aus innerer Einsicht und basiert auf Entscheidungen. Vielleicht gibt es in der Welt von Heinz Rühmann nichts außer dem Menschen.

Der Engel mit dem Saitenspiel – Deutschland 1944 – 101 Minuten – Regie: Heinz Rühmann – Drehbuch: Curt Johannes Braun, Helmut Weiss – Produktion: Heinz Rühmann – Kamera: Ewald Daub – Musik: Werner Bochmann – Schnitt: Helmuth Schönnenbeck – Darsteller: Hertha Feiler, Hans Söhnker, Susanne von Almassy, Otto Graf, Hans Nielsen, Lina Carstens, Erich Ponto, Emil Hess, Paul Rehkopf

Der einzige Film auf der diesjährigen Berlinale der mich inspiriert hat direkt im Anschluß an die Sichtung etwas zu schreiben, war Sharon Lockharts Nô. Nicht dass es keine anderen sehenswerten Filme gegeben hätte. Nur, so viele Assoziationen die auf den Zettel wollten (ich benutzte seit Ewigkeiten wieder Papier und Stift), drängten sich bei den übrigen Arbeiten nicht in meinem Kopf. Wie üblich, dauert es aber bei mir ein wenig bis ich manche Sachen hervorkrame oder Lust bekomme sie zu veröffentlichen. Das Standbild das ich oben eingefügt habe, scheint das einzig auffindbare zum Film zu sein. Nicht nur im Berlinale-Katalog (und in einigen wenigen Besprechungen im Internet) wurde es verwendet, sondern auch in der vorletzten Ausgabe von „cinema scope“, in der James Benning über den Film berichtet, den er vermutlich auch in Berlin gesehen hat. Und bereits während der Vorführung im Februar, in einer für eine Berlinale Vorstellung überraschend überschaubaren Runde, hatte ich mich gewundert, wer wohl so alles im Raum sitzen könnte.

Nô ist kein ethnographischer Film im klassischen Sinne. Kein auf Film festgehaltenes Dokument eines Ereignisses, einer Situation oder einer Handlungsweise, bei der der Kameramann und/oder Regisseur versuchen würden nach Möglichkeit nicht in das ohnehin stattfindende Geschehen einzugreifen. Denn in Nô ist alles für die Kamera inszeniert. Dennoch ist es ein Spielfilm, eine Rekonstruktion, die aber auch als Dokument gelesen werden kann. Was wir in vielen (vor allem älteren) Filmen sehen. und was sie immer auch zu Dokumentarfilmen macht, ist das tatsächliche Geschehen vor der Kamera zum Zeitpunkt der Aufnahme. Marlon Brando beim Spiel, die Pappkulisse eines Science-Fiction-Films aus den 50ern, die Studioaufnahmen bei Griffith. Sie sind alle immer noch so zu bewundern, wie sie in jenem Moment durch die Linse zu sehen waren. Im Gegensatz zum Trend der letzten 20 Jahre, in dem sich immer mehr Spielfilme zu Trickfilmen wandeln (denn die inzwischen allgegenwärtigen „Computer Generated Images“ im Spielfilmbereich sind nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Matte Paintings), galt früher noch eher das Authentizitätsversprechen des Kinos. „What you see is what you get“. Wenn Anfang des 20. Jahrhunderts Schlachtenszenen, Krönungszeremonien und vieles mehr oft einfach im Atelier nachgespielt worden aind, lag das vielleicht nicht nur an der wenig entwickelten Tricktechnik und dem Pragmatismus mancher Filmemacher, sondern auch in einer anderen Wahrnehmungsweise von Realität. Nô erscheint bei eingehender Betrachtung mit vielen Elementen dieses frühen Kinos verbunden.

Das Filmmaterial bildet bei der Aufnahme einen perspektivischen Raum ab. Wenn die horizontale Linie im Bildvordergrund nur wenige Meter Raum einnimmt, erhöht sich die Fläche im Hintergrund um ein Vielfaches. Daher ist es nur konsequent, wenn in Nô die beiden Feldarbeiter die Strohhaufen nach vorne in Richtung Kamera kleiner stapeln. Schließlich haben sie in ihrer Bewegung innerhalb des Bildausschnittes mit dem Stroh unterschiedlich große Abschnitte auszufüllen, um das sichtbare Ackerland im Laufe des Schauspiels bedecken zu können. Was in der Realität auf einem rechteckigen Stück Land beobachtet irrational wirken würde, erscheint im Film folgerichtig. Der Film wirkt hierbei wie ein mathematisches Puzzle. Wir sehen immer nur den gleichen Bildausschnitt, doch indem die Figuren selbigen zunächst regelmäßig verlassen, erweitert sich der Raum potentiell ins Unendliche. Wir sehen nicht wohin sie verschwinden, ergänzen jedoch ihre unsichtbaren Aktionen aufgrund der Sichtbaren. Da sich die Figuren im Film immer in einem gleichmäßigen Tempo bewegen, verrechnet unser Gehirn die Zeit ihres Fernbleibens mit der auf diese Art zurückgelegten Strecke, woraus sich auch ein Teil unserer Auffassung des im sichtbaren Ausschnitt nicht wahrgenommenen Raumes ergibt. Sharon Lockhart spielt hier also mit verschiedenen Möglichkeiten der Bewegung in Raum und Zeit des Filmbildes, den Möglichkeiten ihrer Darstellung sowie Wahrnehmung. Die handelnden Personen ähneln in ihrer Anorndung Schachfiguren, wenn sie sich den gesamten Film über in präzisen Mustern bewegen. Hauptsächlich in horizontaler und vertikaler Richtung unterwegs , spiegeln und überlagern sich ihre Bewegungen, wobei der Mann aufgrund seiner größeren Schnelligkeit oft den ersten „Zug“ zu machen scheint, auf den die Frau reagiert. Komplementäres herrscht vor, und während die Strohhaufen auf die immer gleiche Art und Weise aufgehäuft werden, kommen mir Assoziationen zu Abzählreimen aus Peter Greenaways ebenfalls mathematischen Werken auf.

Wie dieser Ablauf in Wirklichkeit aussieht wissen wir nicht. Was wir sehen ist ein Ritual aus Fiktion und Realität. Lockhart macht uns diese (Re)Konstruktion jedoch bewusst, indem ihr Film eben auch davon handelt und sich selbst als solche ausstellt. Eine Verhandlung zwischen Gegebenheit und Idee, die im grunde jeder Film zu führen hat. Wenn aber im Laufe des Films einer der Arbeiter, eine Frau, sichtlich müde wird, und wir ihre Erschöpfung Stück für Stück beobachten können, ohne dass diese inszeniert wirkt, wird aber auch eine andere Art von Dauer spürbar, wird in diesem zunächst scheinbar mechanischen Schauspiel Arbeit als Erfahrung erlebbar. Durch den Versuch der durchgehenden Aufnahme, können wir in etwas über einer halben Stunde den dargestellten Arbeitsprozeß scheinbar unmittelbar miterleben. Dieses Geschenk der versuchten Authentizität ist aber dennoch immer Schauspiel.Wie im traditionellen Hollywoodfilm kann man auch bei Nô vom unsichtbaren Schnitt reden, denn Lockhart ist hier ebenso bemüht diesen zu verschleiern, und den Zuschauer an das reibungslos inszenierte Geschehen zu binden. Dennoch ist ein Unterschied überdeutlich, denn nicht nur die Arbeit mit Schauspielern ist in einem Film mit so wenigen Schnitten eine Andere, erinnert eher an Theater als beobachtete Wirklichkeit, sondern auch die Lenkung des Zuschauers funktioniert etwas anders als gewohnt. Während man der Handlung ohne weiteres zu folgen vermag, treten Überlegungen zur technischen Apparatur des Kinos stärker als gewöhnlich in den Vordergrund. Dadurch befinden wir uns in einer paradoxen Situation, denn während die Zeiger der Uhr sich bewegen blicken wir gleichzeitig ins Gehäuse. Ein Spiel von Zeigen und Verdecken, in dem der Einsatz des Schnitts stellvertretend für die Herangehensweise des gesamten Films gesehen werden kann. Wird er einerseits versteckt und sozusagen „unsichtbar“ gemacht, erscheint er andererseits in eben dieser bewussten Verschleierung doch wieder aufs äußerste ausgestellt und „sichtbar“.

Der Reiz dieses Films liegt also in seiner präzisen Formulierung der filmischen Möglichkeiten, dem Ineinandergreifen von Kunst und Leben, der Vermittlung von Authentischem durch das Künstliche. Einerseits erfahren wir ähnlich der Sendung mit der Maus, auf welche Art Arbeitsvorgänge ablaufen, jedoch nicht durch Erklärung sondern durch Beobachtung. Eine Erfahrung auf diese Art vermittelt, wirkt um ein vielfaches exakter, reicher, lebensnaher als reine Information, da wir sie sozusagen in Echtzeit beobachten können obwohl sie filmisch komprimiert ist. Aber komprimiert wird uns zusätzlich auch eine Erfahrung des Filmemachens vermittelt. Ähnlich einem Dokumentarfilm über das Filmemachen selbst, sehen wir auch den Film bei der Arbeit, sehen den Vorgang seiner Entstehung indem wir ihn miterleben. Die Präzision der Information liegt wie es Bazin vielleicht ausdrücken würde, in ihrer Vielfalt, ihrer Reichhaltigkeit an Möglichkeiten der Auseinandersetzung. Durch Beschränkung und Fokusierung öffnen sich im Leben wie im Film oft andere Räume der Wahrnehmung. Und indem wir immer wieder zum Bekannten zurückkehren entdecken wir in ihm noch einmal etwas Neues.

Ich schreibe in den letzten Jahren im Allgemeinen sehr wenig über aktuelle Filme, und natürlich hat dies – wie alle Äußerungen und Präferenzen – einen Grund. Warum über etwas Worte verlieren, worüber man eine Vielfalt von Artikeln und Kommentaren, kurzer und längerer, bewundernder und ablehnender, in einer Vielfalt von Zeitschriften, Blogs, Foren, und sonstiger im Tagesgeschehen mehr oder minder leicht zugänglicher Orte der artikulierten Filmlust am Gegenwartskino, finden kann? Und warum über etwas schreiben, wenn es Andere ähnlich der eigenen Wünsche und Möglichkeiten des Ausdrucks in eben diesen Lokalitäten bereits formuliert haben?

Ich lese zwar nicht mehr so viele aktuelle Filmberichterstattungen wie vielleicht noch vor 10 Jahren, aber meist genug um meine phasenweise Neugier nach gegenwärtigen und kommenden Ereignissen zu befriedigen. Was ich aber dennoch gerne öfter täte: über neue Filme zu schreiben, die mich bewegt, begeistert, oder mir sonstwie das NEUE an diesen Filmen auf für mich interessante Weise eröffnet haben. Im Schatten von Thomas Arslan ist so ein Film.

Dieses Jahr hat mich noch nicht viel im Kino überrascht oder verzaubert, und die Faszination und Qualität der Filme beim Amateurfilmfestival FiSH X in Rostock war für mich eindeutig größer einzuschätzen, als beim diesjährigen Großereignis Berlinale. Talentierte junge Filemacher gibt es also in Deutschland zur Genüge, und nicht nur Talente, sondern bereits ausgereifte Persönlichkeiten mit spezifischen Interessen und Konzepten, mit einer eigenen Vorstellung von Kino, sind darunter zu finden. Der beim Fish Festival als Film des Jahres 2010 ausgezeichnete Ralf (2008) von Helge Brumme, Scissu (2009) von Tom Bewilogua, und Felix Stienz‘ Betty B. & The The’s (2009), waren für mich mit das Beste was der deutsche Film zur Zeit zu bieten hat: ausgereifte und eigenständige Werke, die für mich qualitativ auf der gleichen Stufe mit längeren, professionelleren Arbeiten stehen, wie Sebastian Schippers MitteEndeAugust (2008), Anno Sauls Die Tür (2009), oder Marie Miyayamas Der rote Punkt (2008) – allesamt Filme die mich auf die ein oder andere Art zu begeistern wussten. Insgesamt bieten sie zwar nicht zwingend etwas Neues an, sind aber originär in ihrer Anverwandlung bereits existierender Techniken und Ästhetiken.

Brummes Ansatz und seine Sensibilität gegenüber dem Protagonisten in Ralf verbindet ein genuines Interesse am Direct Cinema mit einem Gespür für Narration und das Absurde, welches ähnlich wie bei Frederick Wiseman, vor allem durch die Montage entsteht. Bewiloguas Scissu erscheint als am New French Extremism geschulter und der Ästhetik Gaspar Noés oder Philippe Grandrieuxs angelehnter Blick in den Abgrund, der mit ebenso divergierenden Verfremdungsmitteln in Schnitt und Farbgebung arbeitet, wie es die besten Sequenzen aus Oliver Stones Natural Born Killers (1994) bereits vorgemacht haben. Und beim dialogfreien Betty B. & The The’s hätte es nicht verwundert, wenn im Vorspann unter Regie der Name Aki Kaurismäki aufgetaucht wäre, so klar destilliert Felix Stienz mit seinen umwerfenden Darstellern die Essenz aus dem Werk des bekannten Finnen. Was diese drei Filme verbindet, und was sie überhaupt mit allen interessanten Filmen gemein haben, ist ein echtes Interesse an dem Ihnen zugrunde liegenden Gegenstand, und ein Verständnis für die Verschränkung von Form und Inhalt, das weit über die gängigen, an hiesigen Filmhochschulen gelehrten Strukturen des filmischen Aufbaus hinausgeht.

In Ralf bestimmt der gleichnamige Protagonist das Geschehen so sehr, dass der Film ohne Ihn, seine Interessen, seine Situation, und seine Art zu fühlen, zu reden, zu sitzen – zu Sein – in der gegebenen Form unmöglich wäre. Von Ihm ausgehend entwickelte sich wahrscheinlich die gesamte Idee und Struktur des Films, und man sieht ganz deutlich, was für ein Geschenk es für einen Filmemacher sein muß seinen Gegenstand wirklich zu finden, wie wichtig diese Fokussierung ist. Wenn also Betty B. & The The’s tatsächlich als ein Film von Aki Kaurismäki bezeichnet werden kann, dann nicht weil er diesen ständig zitiert und nicht weil er ein Pastiche aus Themen und Situationen aus Kaurismäkifilmen darstellt, sondern weil er alles auf die Gleiche Art gestaltet, wie es Kaurismäki auch getan hätte. In diesem Sinne ist er bestimmten Vorstellungen eines Quentin Tarantino oder Guy Maddin über den perfekten Grindhouse- oder den perfekten Stummfilm noch viel näher, als es deren Werke bisher waren, und spielt dadurch mit gänzlich anderen Vorstellungen von Kino. Nicht das Zitat, sondern die Imitation, die perfekte Kopie ist bei Felix Stienz entstanden. Denn es ist noch einmal etwas völlig anderes einen Film von John Ford, als einen Film wie John Ford zu drehen. Man stelle sich vor, weitere Filmemacher würden so wagemutig sein, aus Begeisterung z.B. der Filmographie von Stanley Kubrick noch ein eigenes Werk hinzuzufügen.

Genau zwischen der vollständigen referentiellen Illusion von Betty B. & The The’s und der fast greifbaren Lebenswirklichkeit von Ralf bewegt sich Bewiloguas Scissu. Formal befinden wir uns in der paranoiden, drogengetränkten und neurotischen Psyche der Figuren. Wenn die Kamera sich dreht, Farben pulsieren, und der Schnitt Zwischenräume und Leerstellen erschafft, können wir als Zuschauer körperlich nachvollziehen, was den Protagonisten widerfährt und wie sie die Welt wahrnehmen. Eine Unmittelbarkeit durch Stilisierung, die durch Details geweckt wird, und auf ein viszerales Kino der Evokation abzielt, dabei jedoch keine reine Attraktion oder Provokation darstellt, sondern deutlich auf seinem Wirklichkeitsbezug besteht. Allegorie trifft auf die Unmittelbarkeit des Moments: als hätte Paul Verhoeven Ferraras Bad Lieutenant (1992) noch einmal verfilmt. Vielleicht versucht Werner Herzog in seinem Remake etwas ähnliches.

Die eigene Sensibilität und das intensive Interesse an den Möglichkeiten der filmischen Darstellung, welches diese drei Projekte zwischen No-Budget-Produktion, Filmförderung und Selbstausbeutung auszeichnet, findet sich auch bei Thomas Arslan. Arslan, der durch seine Assoziation mit der „Berliner Schule“ in der deutschen Filmlandschaft so weit weg vom kommerziellen Kino erscheint, wie es für jemanden dessen mit Fördergeldern entstandene Filme trotzdem auf dem Markt reüssieren und auf ihre Einnahmen angewiesen sind nur möglich ist, bestätigt wohl die traurige Tatsache, dass in Deutschland die besten Filme die geringsten Zuschauerzahlen haben, und den begabtesten Regisseuren die kleinsten Budgets zur Verfügung stehen. Der Titel seines neusten Werkes Im Schatten bezeichnet in diesem Kontext somit vor allem die Situation, in der sich die herausragenden Filmemacher Deutschlands schon seit ca. 30 Jahren bewegen. Dass einem künstlerisch innovativen einheimischen Film auch mal wieder ein kommerzieller Erfolg beschieden sein könnte (wie in den 70er Jahren z.B. den Werken Roland Klicks) ist daher eine Hoffnung vieler Cineasten, die schon lange vergeblich ihrer Erfüllung harrt. Und ebenso wie es Benjamin Heisenbergs brillantem „Räuber“ ergangen ist, wird wohl auch Arslans Im Schatten nicht über magere 10.000 bis 20.000 Zuschauer hinaus kommen. Nichtsdestotrotz , handelt es sich definitiv um einen der interessantesten und meiner Meinung nach auch besten Filme die wir dieses Jahr im Kino zu Gesicht bekommen werden.

Die Hoffnung auf kommerziellen Erfolg nährt sich wahrscheinlich aus der Tatsache, dass Im Schatten ein waschechter Genrefilm ist. In Anlehnung an den amerikanischen Film noir und den französischen Gangsterfilm der 50er Jahre, verfolgen wir ähnlich wie bei den Klassikern des Heist-Movies – von John Hustons The Asphalt Jungle (1950) über Jean-Pierre Melvilles Bob le flambeur (1956) und Stanley Kubricks The Killing (1956) bis zu Robert Wises Odds Against Tomorrow (1959)– die Konzeption und den Ablauf eines Überfalls. Der Protagonist, aus dem Gefängnis entlassen, schart eine Gruppe weiterer Krimineller um sich, um einen letzten großen Coup zu landen, der es ermöglichen soll, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Wie üblich gibt es einen korrupten Polizisten, eine Femme Fatale, und Altlasten die einem im Wege stehen – und sämtliche Figuren erscheinen als Verlierer und Außenseiter eines Systems dem sie längst abhanden gekommen sind. Das brillante An Arslans Neukonzeption, ist neben der formalen Stärken, vor allem ein Moment den er aus französischen Gangsterfilmen entlehnt hat, meiner Meinung nach vor allem aus Zweien. Ging es in den bereits erwähnten Klassikern (trotz vorhandenem Protagonist) primär um die Dynamik innerhalb einer Gruppe, und eine fatalistische Weltsicht die sich aus einem verlorenen Gefühl vom Wert männlicher Professionalität zu speisen schien, verbindet Im Schatten diese Attribute mit einem verwandten, jedoch filmisch beinahe kontrapunktisch akzentuierten Problem des Einzelgängertums und der verlorenen Ehre. Der französische Titel von Melvilles Le samouraï (1967) bezeichnet nicht von ungefähr die japanischen Krieger und ihren starren Ehrenkodex des Bushido, der bis in den Tod zu verfolgen war. Und so erinnert auch Arslans Held (gespielt von Mišel Matičević) an die Figur von Alain Delon, einem Einzelgänger der einem eigenen Ehrenkodex folgt und in seinem Metier als bester seines Fachs erscheint. Kombiniert werden Motive dieser Figur mit denen von älteren, abgeklärteren Gangstern aus Jacques Beckers Touchez pas au grisbi (1954) und Matičević bekommt auch Charakteristika die Jean Gabins Figur prägen. Im Gegensatz zu den Heist-Filmen die alles offenlegen, bezieht sich Arslan aber auf die verdeckten Geschehnisse in Beckers Film. Das Understatement im Umgang der Gangster miteinander, die sozialen Feinheiten des Milieus, und das Nebeneinander von banaler Alltäglichkeit und überraschender Gewalt finden sich auch in Im Schatten wieder, und wenn der Schnitt des Films von Le samouraï inspiriert ist, stammen die Erzählhaltung des Regisseurs, der Rhythmus der Figuren, und die nüchterne Klarheit der Aktionen von Becker ab.

Die Gewaltszenen und Schießereien in Arslans Film gehören optisch und akustisch eindeutig zum Besten was es in dieser Art in der Filmgeschichte zu bewundern gibt (und sind auf ähnlich großartige aber andere Art monumental wie die Schusswechsel in den Filmen Michael Manns), wobei sie mich zwar vor allem an die schnörkellose Direktheit solcher Momente in Jim Jarmuschs Dead Man (1995) erinnert haben, aber das reduktionistische Pathos der inszenatorischen Geste – wenn man denn von einem solchen sprechen mag – meiner Meinung nach direkt aus der finalen Schießerei in Touchez pas au grisbi stammen könnte, (welche eine der bestinszenierten Actionsequenzen überhaupt darstellt). Denn männlichen Weltschmerz gibt es hier zur Genüge. Neben der dröhnenden musikalischen Untermalung, wird selbiger vor allem durch die Beobachtung und Bewegung der Kamera eingefangen, für die Reinhold Vorschneider verantwortlich zeichnete – der zur Zeit vielleicht interessanteste Kameramann Deutschlands. Ich kenne von Ihm lediglich drei weitere Arbeiten aus deutschen Filmen von Angela Schanelec und Rudolf Thome. Aber seine Blicke sind von einer solchen Klarheit und Präzision, einer Einfachheit die die Welt als Ganzes annimmt, dass ich mich an unzählige Bilder daraus erinnern kann. Gleichzeitig verbindet er Realismus mit Stilbewusstsein, Freiheit mit Strenge, wobei es ständig um eine Definition von Räumen zu gehen scheint, um ein Öffnen und Schließen, und ein Wechselspiel der Dominanz zwischen Ort und Person, welches vor allem innerhalb von Städten selten im Gleichgewicht zu sein scheint.

Im Gegensatz zu Arslans letztem Spielfilm Ferien (2006), liegt die Stärke des Kamerablicks aber diesmal nicht so sehr in den exakten Kadrierungen, den ruhenden Einstellungen, die in Ferien klar dominierten, sondern in den Schwenks und Fahrten, und dem Kontrast zwischen Strillstand und Bewegung wenn wir z.B. einen Charakter während der Autofahrt beobachten. Wenn die Kamera in Ferien , z.B. in einer an Hou Hsiao-hsien erinnernden Motorradfahrt aus der Statik und Enge der Räume ausbrach, wirkte dies für mich wenig überzeugend, ja beinahe unbeholfen. Im Schatten benötigt keine Übergänge, hebt eine mögliche Trennung zwischen Stillstand und Bewegung auf. Vorschneiders Bilder lassen sich in ihrer Komplexität nicht auf solch simple Formen herunterbrechen. Eigentlich hatte sich Arslan mit seinem großartigen Dokumentarfilm Aus der Ferne (2005) vom reinen Formalismus, der Versuchsanordnung die Ferien für mich darstellt, befreit. In einer irgendwo zwischen James Benning und Heinz Emigholz angesiedelten Methode der präzisen Kadrierung und genauen Beobachtung, bewegt er sich nämlich dennoch so frei durch die Türkei und ihre unterschiedlichen Landschaften, dass man das Gefühl bekommt die ganze Welt stünde einem offen. Ich habe den Film damals gleich zwei mal im Kino gesehen.

Anders als zum Beispiel bei Angela Schanelec, scheint mir das Kino von Thomas Arslan kein Kino der Worte zu sein. Während bei Schanelec die Leinwand glüht wenn die Figuren zu reden beginnen, gerät bei Arslan alles ins Stocken. Wenn die Personen sprechen, kommt es mir vor, als ob sie dem Film nichts hinzuzufügen hätten, und im Gegensatz zu Ferien wo die Präsenz der Schauspieler dennoch Bestand hatte, büßen die Figuren in Im Schatten im Akt der verbalen Kommunikation auch diese ein. Wo Ferien das Potential gehabt hätte, eine schauspielerische Tour-de-force, ein beispielloses Ereignis der Sprache zu werden, entstand „nur“ ein beeindruckender Schauspielerfilm. Im Schatten hat (trotz Abwesenheit der einzigartigen Angela Winkler) ein ähnlich beeindruckendes Ensemble vorzuweisen, und mit Mišel Matičević, Karoline Eichhorn, Uwe Bohm und Hanns Zischler vier ausgezeichnete Darsteller, die meiner Meinung nach zum Besten gehören was man im gegenwärtigen Kino überhaupt zu sehen bekommen kann. Dennoch fehlt es allen an Intensität, vor allem in den Dialogpassagen. Man hört das Rascheln der Drehbuchseiten und vor allem bei Gesprächen zwischen Matisevic und Eichhorn funktioniert so wenig, dass für mich zwischen den beiden Figuren so gar keine Chemie aufkommen mag. Wenn das Gangstermilieu dadurch eher als Behauptung wirkt, ist das meiner Meinung nach eine Schwäche der Regie. Natürlich gibt es im Film prinzipiell keine Regeln des Sprechens, und um unterschiedliche Arten des Vortrags zu erlauschen, man muß nur in die Filme von Jean-Marie Straub oder (in jüngerer Zeit) Carlos Reygadas schauen, um zu sehen wie großartig ein eigenes Verständnis davon aussehen kann. Wenn die Dialoge in Im Schatten aber teilweise nicht einmal ihre Funktionalität erfüllen, ist das ein bedauernswertes Versäumnis.

Der Film ist auch sonst nicht perfekt. Das obligatorische Verweilen an Orten die als Schauplatz des Geschehens bereits passé sind, wirkt trotz gewollter Unaufdringlichkeit eher unnötig, da selbst in Szenen der Aktion die Leere der Räume und Figuren jederzeit spürbar bleibt. Übergänge und Verzögerungen wirken hierbei nur als unnötige Manierismen, und auch sonst hätte ich kein Problem mit noch stärkeren Kürzungen gehabt, wobei man meiner Meinung nach auf manche Momente (wie eine kurze Schlafzimmerszene zwischen Matičević und Eichhorn, oder Uwe Bohm allein im Wettbüro) auch gänzlich hätte verzichten können. Wenn Im Schatten aber trotzdem ein großartiger Film geworden ist, dann eben gerade nicht Trotzdem. Die Schwächen der Inszenierung (wenn man sie denn wie ich als solche bezeichnen will), sind im Film als Ganzem aufgehoben, und verweisen eher auf ein künftiges Potential. Und wenn Arslan mehr ein Regisseur der Stille zu sein scheint, ist er besonders in seinem Element, wenn es darum geht Handlungsabläufe abzubilden oder Dinge und Menschen durch den Schnitt und durch Auslassungen in Beziehung zueinander zu setzen. Die Ellipse ist nicht nur das filmische Verfahren, welches hierbei am Meisten zur Anwendung kommt, sondern auch der Grund, warum die Bilder die wir sehen so voll mit Bedeutung aufgeladen sind ohne etwas bestimmtes bedeuten zu wollen. Bei Regisseuren wie Tarkowskij oder Dreyer heißt sowas Transzendenz. Bei Arslan ist die Möglichkeit der Transzendenz des Bildes nur Mittel zum Zweck, erzeugen Bilder immer neue Bilder, immer neue Möglichkeiten, die auf nichts mehr verweisen, als auf die Möglichkeit selbst. Davon ausgehend könnte man vielleicht sagen, dass die Methoden der Berliner Schule von solcher Kraft sind, dass sie innerhalb narrativer Konventionen nur im Extrem funktionieren. Wenn der bisher vorherrschenden Innerlichkeit (exemplarisch bei den letzten beiden Filmen von Angela Schanelec), nun mit Der Räuber und vor allem bei Im Schatten konventionelle Genrestrukturen hinzugesellt werden, erzeugt das genaue Beobachten von routinierten Abläufen (Im Schatten läuft wie ein präzises Uhrwerk ab) neue Möglichkeiten der Wahrnehmung. Was Petzold vorgemacht hat, wird hierbei weitergeführt. Dem Genre wird wie zuletzt in Yella (2006) oder Jerichow (2008) keine Reverenz mehr erwiesen, und genausowenig werden Versatzstücke in neue Kontexte gebettet. Im Schatten ist reines Genrekino, und will auch gar nichts anderes sein. Das Postmoderne zitieren löst sich dabei auf, und wenn Erinnerungen an andere Filme wach werden, dann nur als fernes Echo, als formimanente Struktur des Gleichen unter Gleichen. Genausowenig wie The Big Sleep (1946) The Maltese Falcon (1941) zitiert, wie Bogart eben immer Bogart ist und eben nichts zu behaupten braucht.

Die schönsten Momente entstehen in Im Schatten wenn scheinbare Widersprüche aufeinandertreffen. Wenn Mišel Matičević gegen Ende des Films durch den Wald flieht, und durch die Kadrierung Erinnerungen an eine ähnliche Szene aus Götz Spielmanns Revanche (2008) aufkommen, jedoch die Flucht durch die distanzierte und sanfte Kamerafahrt eine betonte Intimität erhält, oder wenn die an Erik Skjoldbjærgs Insomnia (1997) gemahnende Schlusseinstellung eben keine moralisch-existenzialistische Ambivalenz ausdrückt sondern der enthusiastische Moment der gelungenen Flucht neben der inneren Resignation der Figur bestehen bleibt. Meinen liebsten Moment im Film lässt eine Autofahrt durch Berlin entstehen, wenn Uwe Bohm in seinem Auto Karoline Eichhorn verfolgt. Während das Auto sich zwar bewegt, wird es durch die geringe Geschwindigkeit dennoch in seinen Möglichkeiten beschränkt. Dabei hat die eine Figur ein klares Ziel vor Augen, während die andere es nicht kennt, die Verfolgung also wie bei Jimmy Stewart in Vertigo (1958) eher ein Folgen ist, der Traumähnliche zustand der aus dieser Situation erwächst aber eben nicht das Interesse Bohms an Eichhorn, sondern ein schwebendes Moment innerhalb pragmatisch materieller Gelüste darstellt. Alles geschieht um und weil, aber der absolute Determinismus birgt auch das Potential der absoluten Freiheit in sich. Die Poetik des Augenblicks verflüchtigt sich bereits in der nächsten Einstellung, und genau dadurch ist der Film trotzdem ganz bei sich. Im Schatten ist nicht mehr die filmische Nachbildung eines einzelnen Traumes, sondern setzt immer wieder von neuem zum Träumen an. Daher kann ich es kaum erwarten den Film noch einmal im Kino zu sehen, und dem Ineinandergreifen der Bilder von Neuem zu folgen. Ich bin gespannt, was er mir als nächstes erzählen wird.

Im Schatten – Deutschland 2010 – 85 Minuten – Regie: Thomas Arslan – Drehbuch: Thomas Arslan – Produktion: Inge Classen, Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber – Kamera: Reinhold Vorschneider – Schnitt: Bettina Blickwede – Musik: Geir Jenssen – Darsteller: Misel Maticevic, Rainer Bock, Uwe Bohm, Karoline Eichhorn, Timo Jacobs, Peter Kurth, Jörg Malchow, David Scheller, André Szymanski, Hanns Zischler

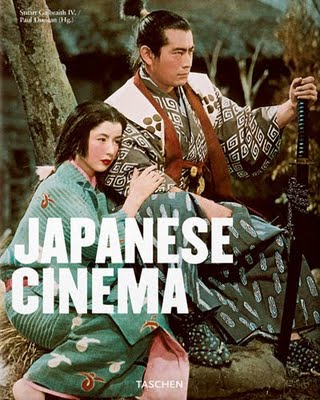

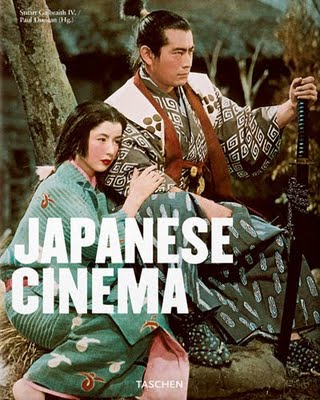

Als ich vor ein paar Monaten durch meine örtliche Bücherei flanierte, gelangte ein neues Filmbuch von Taschen in mein forschendes Blickfeld. Gewöhnlich mache ich aufgrund vergangener negativer Eindrücke eher einen weiten Bogen um filmbezogene Bücher dieses Verlagshauses, oder begnüge mich bei zufälligen Begegnungen mit einem kurzen Durchblättern der reich bebilderten Bände, wobei mich meist das übliche Bedauern befällt, dass der Kunstform Film in diesem Fall passend zum qualitativ hochwertigem Bilderreichtum nicht auch gehaltvolle Texte zur Seite gestellt werden. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, und nachdem ich die erten Zeilen des Einführungstextes gelesen hatte, landete der Band auch schon in meinem kurzzeitigen Besitz.

Bis vor kurzem hat die westliche Welt das japanische Filmschaffen nur durch ein Prisma betrachtet. Über Jahre mussten sich westliche, am japanischen Film interessierte Cineasten mit den gesammelten Werken Akira Kurosawas, einer rudimentären Filmauswahl der Regisseure Kenji Mizoguchi und Yasujiro Ozu sowie Unmengen von anime-Zeichentrickfilmen und schlecht synchronisierten Monsterfilmen begnügen. Viele bedeutende Filmemacher wurden im Westen völlig ignoriert, und ganze Genres blieben unentdeckt.

Die vierseitige Einleitung sorgte bei mir dann zunächst auch für reges Lesevergnügen. Kurzweilig und informativ wird hierbei der Bogen von den Anfangsjahren des japanischen Stummfilms zur Situation der 40er Jahre gespannt. Was sich jedoch anfangs hoffnungsvoll anließ, sollte sich im Laufe des Buches als sehr gemischte Angelegenheit erweisen.

Das Buch ist in Zehn Kapitel unterteilt. Der Einleitung folgt das erste Kapitel „Japan über Japan“, in dem das Selbstbild der Japaner untersucht wird, und sich der Hauptaugenmerk auf humanistische Themen, und Filme über den zweiten Weltkrieg legt. Das zweite Kapitel behandelt nach eigenen Angaben „Bedeutende Filmemacher der 1950er- und 1960er-Jahre“, in dem zunächst interessanterweise u.a. Regiearbeiten von So Yamamura, Shin Saburi und Kinuyo Tanaka besprochen werden. Dem als „Komödien, Musicals & Liebesgeschichten“ betitelten dritten Kapitel, das sich vor allem um beliebte japanische Filmkomiker dreht, folgt im vierten Teil „Taiyozoku & Nouvelle Vague“ eine etwas eingehendere Betrachtung der Werke von Oshima, Shinoda, Masumura, Hani und Imamura. Kapitel 5 ist eine liebevolle Betrachtung der relativ übersichtlichen Anzahl von Godzillafilmen und ihrer Ausläufer und ein Aufruf zu neuer Wertschätzung Ishiro Hondas, während Kapitel 6 die schwer zu bewältigende Aufgabe in Angriff nimmt auf vier Seiten vom Yakuzagenre ausgehende Betrachtungen zum japanischen Gangster- und Kriminalfilm anzustellen. Das siebte Kapitel hat ähnliche Schwierigkeiten über das Samuraithema den jidai-geki Film zu fassen zu bekommen, wobei es hierbei jedoch ähnlich dem Kapitel über Monsterfilme von Vorteil ist, dass der Autor zumindest teilweise seine Sachkenntnis mit persönlicher Begeisterung für das Thema zu verbinden weiß. Darauf folgt im achten Teil eine kurzweilige Einführung in das Gebiet des „Anime“, woraufhin die letzten beiden Kapitel unter den Titeln „Adaptation“ und „Die zweite Nouvelle Vague“ das japanische Kino nach dem (zeitweiligen) Zusammenbruch des Studiosystems Anfang der 70er Jahre in den Griff zu bekommen versuchen. Hierbei stehen jedoch etwas hilflos eine Auseinandersetzung mit den Filmen Juzo Itamis neben der Betrachtung der populären Tora-san-Reihe, und der sogenannten neuen Nouvelle Vague um Miike, Tsukamoto, Kitano und Iwai werden erfolgreiche Alterswerke etablierter Regisseure zur Seite gestellt. Für den J-Horror werden zwar nebenbei auch noch ein paar Worte verloren, aber insgesamt scheint dem Autor gegen Ende ziemlich die Puste ausgegangen zu sein. Das Desinteresse mit dem das „neuere“ japanische Filmschaffen abgestraft worden ist, zeigt sich für mich u.a. auch darin, dass für den Leser das aktuelle Erscheinungsdatum von 2009 nur im Kleingedruckten ersichtlich wird – zumindest die abschließenden 2 Kapitel hätten in leicht variierter Form auch 1999 die Druckwerkstätten dieser Welt verlassen können. Abschließend folgen noch eine knappe Chronologie, eine wirre und sinnfreie Filmographie (bestehend aus 9 Filmen…), und eine äußerst nützliche, selektive aber immer noch genügend umfangreiche Bibliographie, inklusive Verweisen zu einschlägigen Websites.

Im Großen und Ganzen dominieren die jeweils bekannten und anerkannten Filme und Regisseure die verschiedenen Kapitel, und Liebhaber von Animes, Samuraifilmen oder der sogenannten japanischen Nouvelle Vague der 60er und 70er Jahre, werden mit Sicherheit keine neuen Ansichten zu ihren bevorzugten Interessensgebieten erhalten. Dies scheint mir jedoch auch nicht Sinn und Konzept dieser Veröffentlichung zu sein. Vielmehr geht es um Einblicke in die Vielfalt und den Reichtum des japanischen Kinos im Allgemeinen, was sich vor allem an Personen richtet, die bisher noch keinen oder nur einen beschränkten Zugang zum japanischen Film zu finden imstande gewesen sind. Daraus erklärt sich für mich auch die offenscheinige Herangehesnweise aus 2 sich dem Anschein nach widersprechenden Blickwinkeln. Einerseits dem historischen Ansatz, welcher, in Verbindung zu anerkannten Filmemachern wie Kurosawa und Ozu einer eher akademisch etablierten, übergreifenden Narrativik folgend, eine Entwicklungslinie der japanischen Filmgeschichte von ihren Anfängen bis zur Gegenwart zu ziehen versucht ist. Andererseits dem in diesem Band quantitativ überwiegenden Zugang über Genres und Tendenzen der Filmindustrie, der Faktenreichtum mit einer cinefilen Begeisterung für Einzelaspekte japanischer Filmkultur zu mischen versteht. Im Klischee gesprochen, gilt es also dem Liebhaber des „anspruchsvollen“ japanischen Films mit seiner Präferenz von einem halben Dutzend anerkannten „Meistern“ im gleichen Zuge wie dem Horror- Anime- oder Monsterfilm Aficionado den Blick auf unaufdringliche und verständliche Art zu erweitern, und dadurch ein wirkliches Interesse auf japanisches Kino zu erwecken. Ein löbliches Unterfangen, das durch die Auswahl zahlreicher großformatiger Standbilder und Szenenfotos begünstigt wird.

Die Stärken des Bandes liegen für mich also in der Ausweitung des üblichen Diskussionsfeldes einführender westlicher Filmliteratur zu japanischem Kino: der Erwähnung und teilweisen (immer noch sehr beschränkten, aber im Kontext des Buches als ausführlicher zu bezeichnenden) Beschäftigung mit hierzulande eher vernachlässigten Schauspielern und Filmemachern (um einige Regisseure zu nennen: Kiriro Urayama, Kihachi Okamoto, Nobuo Nakagawa, Hiroshi Inagaki, So Yamamura, Tadashi Imai, Tai Kato und Teruo Ishii) dem ernstgemeinten Interesse an Industrieproduktionen aus dem Genrebereich z.B. der Komödie und des Monsterfilms, und der im Textfluss gleichberechtigten Erwähnung und Beachtung von scheinbar unbedeutenden und uninteressanten Anekdoten und Bereichen (für mich am Interessantesten die Tatsache dass zu Hochzeiten des japanischen Filmbooms in den 50er Jahren Schauspieler eigene im Ausland völlig unbeachtete Regiekarrieren starteten). Außerdem empfand ich es als positiv, dass die Bilder und ihre Beschreibungen nicht nur den Schwerpunkten des Textes und etablierten Gesetzmäßigkeiten der „Bebilderung“ folgen, sondern teilweise eigene Wege beschreiten.

Problematisch wird es beim vorliegenden Band hingegen beim Suchen eines roten Fadens sowie der Beanstandung dass Ausführlichkeit und Genauigkeit oft fehlen. Die Beschreibung spezifischer Strömungen und Genres geht nie wirklich über Allgemeinplätze hinaus und die Auswahl der besprochenen Teilgebiete erscheint willkürlich. Wieso finden Stummfilme und die 30er und 40er Jahre so wenig Beachtung? Warum gibt es überhaupt keine Beschäftigung mit Bereichen des erotischen Kinos? Und kann es wirklich sein, dass der Autor in einem Buch der gewollten Akzentverschiebungen und Blicke über den Tellerrand hinaus, nicht nur keine Skrupel zu haben scheint manche Filmemacher und Werke wie im Vorbeigehen als substanzlos einzuschätzen, sondern auch die japanische Filmproduktion der letzten 30 Jahre(!) als minderwertig zu betrachten? Auch wenn es im heutigen Zeitalter der Geschichtsamnesie ehrenhaft erscheint, den Fokus vor allem auf ältere Filme zu legen, sollte dies nicht aus Ignoranz gegenüber dem gegenwärtigen Filmschaffen geschehen.

Zu bedauern ist nach dem Lesen des Bandes auf den ersten Blick die Tatsache, dass für die einzelnen Kapitel nicht auch unterschiedliche Autoren beauftragt worden sind. Innerhalb des essayistischen Ansatzes (jedes Kapitel besitzt nur ca. 4 Seiten reinen Text) hätte dadurch möglicherweise die schwankende inhaltliche und stilistische Qualität ausgeglichen werden können. Die Schuld, dass das Buch zerfahren und unfertig wirkt, und mich die Lektüre trotz zahlreicher Informationen am Ende unbefriedigt zurückgelassen hat, liegt aber wohl am Herausgeber, bzw. der Politik des Taschen Verlags. Das augenscheinlichste Problem sind zunächst Schwierigkeiten mit der Zuordnung, Übersetzung und der Orthographie. Wenn beispielsweise die Bilder der Umschlagvorder- und rückseite falsch beschriftet sind, in einem Kapitel der Nachname von Yasuzo Masumura ständig falsch geschrieben wird (Masamura), und die deutschen Filmtitel uneindeutig zwischen dem Versuch der akkuraten Neuübersetzung („Auf ein neues, reflorierte Jungfrau!) und der übernahme deutscher Verleihtitel („Japango“) schwanken, bekommt man bei der Vielzahl dieser normalerweise vernachlässigenswerten Pannen, eher das Gefühl ein hastig zusammengestelltes Liebhaberprojekt, als ein sorgfältig redigiertes Coffe Table Book aus einem angesehenen Verlag in den Händen zu halten. Dabei drängt sich dann zusätzlich der Verdacht auf, dass der Umfang des Textes ursprünglich wesentlich größer gewesen sein muss (er liest sich zuweilen als von unterschiedlichen Autoren geschrieben oder bearbeitet), der Verlag jedoch bei der inhaltlichen sowie graphischen (Um)strukturierung und -gestaltung des Bandes Sorgfalt und Engagement vermissen ließ.

Eine definitive Einführung ins japanische Kino oder ein gut geschriebenes Buch über das Thema der westlichen Blindheit gegenüber fremder Vielfalt ist dieser Band also nicht geworden. Dennoch würde ich jedem am Japankino interessierten Filmfan raten bei Gelegenheit einen Blick hineinzuwerfen, und sich in der Stadtbücherei oder bei der Schnäpchenjagd nach reduzierten Filmbüchern vom Cover verführen zu lassen. Es gibt schließlich vieles zu entdecken – und um die ganze Sache noch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten: Wenn eine äquivalente Veröffentlichung zu Slovenian, Belgian, Georgian oder Bolivian Cinema vorliegen würde, wäre sie mit Sicherheit als eine der besten des Jahres zu betrachten.

Stuart Galbraith IV. / Paul Duncan (Hg.): Japanese Cinema.

Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Egbert Baqué.

TASCHEN Verlag, Köln, 2009.

1. Auflage.

August 6, 2010 | Veröffentlicht in

Ältere Texte,

Blog,

Filmbücher,

Sano„Wer sich Ärger einhandeln möchte, sollte über Leni Riefenstahl schreiben“

Die Vorliegende im Herbst 2009 veröffentlichte Ausgabe in der Reihe rowohlts monographien, ist die Neueste (inzwischen wahrscheinlich aber auch nicht mehr) Auseinandersetzung mit der vielgescholteten Vorzeigefilmemacherin des dritten Reichs, über deren Leben und Wirken weltweit inzwischen mehr als 100 Bücher erschienen sind. Ein Tropfen auf den heißen Stein also, bei einer Persönlichkeit, an der sich zeitlebens die Geister geschieden und die Gemüter erhitzt haben. Gefangen zwischen der offensichtlichen Funktion als visuelle Erfüllungsgehilfin eines dikatorischen Staates, und dem selbst formulierten künstlerischen Anspruch einer unabhängigen Visionärin, ist Leni Riefenstahl als Spiegelobjekt gesellschaftlicher Vorstellungen vom Zusammenspiel zwischen Kunst und Leben auch weiterhin aktuell. Und vor allem so lässt sich dieser biographische Abriss von Mario Leis auch lesen.

Behandelt wird zunächst auf 7 Seiten die Kindheit und Jugend, und darauf aufbauend in einem größeren Abschnitt von 40 Seiten ihre erste Karriere als Tänzerin, sowie ihre Auftritte und ihre Mitarbeit an den deutschen Bergfilmen der 20er und 30er Jahre. Ihren Verwicklungen mit den Nationalsozialisten und ihren bekanntesten Regiearbeiten der 30er Jahre wird mit 45 Seiten der größte Raum gewidmet. Ihre dritte Karriere als Fotografin wird unter dem Aspekt der Nubabildbände auf weiteren 30 Seiten untersucht, und abschließend folgt eine kurze Betrachtung ihrer Wahrnehmung in den Medien der letzten 4 Jahrzehnte.

Der Zwiespalt in der Behandlung von Riefenstahl lässt sich an der Überschrift „Propagandistin oder Künstlerin?“ eines Artikels von Alice Schwarzer ablesen. Die Weigerung jemanden vielleicht als Propagandist und Künstler, Nazi und Visionär – als angenehm und unangenehm in einem – wahrnehmen zu müssen, zieht sich als roter Faden durch den kompletten Band, indem immer wieder Apologeten wie Gegner Riefenstahls zitiert werden, und somit nicht nur die beidseitige Inszenierung der Popfigur Leni deutlich herausgearbeitet, sondern auch ein akkurates Bild unserer dualistischen Zivilisation gezeichnet wird. Durch die komprimierte Zusammenstellung zahlreicher Meinungen und Äußerungen Dritter, entsteht wie nebenbei auch ein kleiner Einblick in die (westliche) Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts und die anhaltende Unfähigkeit Deutschlands zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.

Unangenehm berührt hat mich an der Schreibweise die wiederholte Tendenz, Riefenstahls Leistungen auf allen Bereichen, die historisch bisher nicht unumstritten anerkannt worden sind, herabzuwürdigen. Dabei zeigt sich für mich vor allem in den frühen Kapiteln und der Einschätzung Riefenstahls als Tänzerin, Schauspielerin und Regisseurin, eine Voreingenommenheit des Autors. Unangenehm deshalb, weil die persönlichen Vorwürfe nicht wirklich offen zu Tage liegen, weil sie nicht direkt vorgetragen oder zur Diskussion gestellt werden, sondern auf Umwegen und über Zitate anderer in einer Weise in die Fomulierungen hineingearbeitet sind, welche das Buch und seinen Autor vordergründig stets sachlich und unparteiisch erscheinen lassen möchte (was sich in Zeiten der political correctness für eine Monographie leider wohl immer noch „so gehört“). Die regelmäßig aufblitzenden Seitenhiebe gegenüber Riefenstahls Schaffen und Charakter werden dabei als ironische Spitzen verkleidet.

In dieser Monographie erklärt sich Leni Riefenstahls Leben und Werk vor allem aus ihrer Kindheit und Jugend und ihrem Wirken im 3. Reich. Für einen Menschen der über hundert Jahre gelebt hat, und bis zu seinem Tod künstlerisch aktiv geblieben ist, erscheint diese Sichtweise doch sehr beschränkt. 1945 war sie schließlich gerade einmal 43 Jahre alt. Nichtsdestotrotz, ist das Buch flüssig geschrieben und eignet sich aufgrund der Fokussierung auf die bekanntesten und kontroversesten Aspekte von Riefenstahls Leben und die unglaubliche Vielzahl und Dichte an Informationen hierzu, ausgezeichnet als Einführung. Darüber hinaus ist es als schmales Taschenbuch sehr handlich, jeweils interessant und passend bebildert, und graphisch sorgfältig und professionell gestaltet. Wer aber außer einer Auflistung der üblichen Diskursaspekte eine vielschichtigere Auseinandersetzung mit Leni Riefenstahl lesen möchte, ist hier fehl am Platz. Sicherlich ist so eine Leistung von einer 150-seitigen Monographie auch gar nicht zu erwarten – eine differenziertere Herangehensweise an die Bewertung einer Persönlichkeit und ihres künstlerischen Schaffens jedoch schon.

Mario Leis: Leni Riefenstahl.

rowohlts monographien begründet von Kurt Kusenberg, herausgegeben von Uwe Naumann.

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg, November 2009.

1. Auflage

„Das Appartement“ ist inzwischen der achte Film, den ich von Billy Wilder gesehen habe. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich doch kein besonders großer Anhänger dieses Hollywoodtitanen, der wie so viele in den 30er Jahren aus Deutschland auszog, und die Welt das Lachen lehrte. Es ist tatsächlich so, dass mir Wilder am Besten gefällt, wenn es nichts zu Lachen gibt. Five Graves to Cairo (1943) und auch Sunset Blvd. (1950) finde ich großartig. Das Pathos, die Verzweiflung, das Lächerliche aber auch bedrohliche an Rommel und an Norma Desmond. Erich von Stroheim und Gloria Swanson, zwei Giganten des Stummfilms, die sich auch im Tonfilm pudelwohl fühlen, und alles an die Wand spielen, was ihnen begegnet. Überlebensgroß. Das Gewöhnliche, Alltägliche, die normalen, durchschnittlichen Leute die Wilder in seinen Komödien gerne in den Mittelpunkt stellt, gehen an mir vorbei. Jack Lemmon in „Manche mögen’s heiß“ (1959) oder Tom Ewell in The Seven Year Itch (1955). Komödiantisches Talent mögen sie besitzen, auch Marilyn Monroe ebenso wie Shirley MacLaine, und Jack Lemmon ist in manchen Szenen schon besonders gut. Aber auch bei ihm, ziehe ich die reine Verzweiflung dem humoristischen Kabinettstück vor. Wenn ich sehe, auf Welche Art seine Manierismen z.B. in Glengarry Glen Ross (1992) – sowieso einem der besten Schauspielerfilme ever – instrumentalisiert werden, gehe ich wahrlich in die Knie. Vielleicht liegt mein relatives Desinteresse an den „cleveren“ Filmen Wilders auch an meinem relativen Desinteresse an Komödien und Satiren aller Art, vor allem der aufgeweckten Sorte. Humor ist wirklich etwas schwer bestimmbares.

Wenn mir die trübe Welt von „Das Appartement“ ebenso egal war, wie die Figuren, die sich darin bewegen, liegt das nicht an den Qualitäten des Drehbuchs, der Inszenierung, oder der Schauspieler, und auch nicht daran, dass der Film unrealistisch wäre (was er nicht ist), oder zu nah am Leben (was er ist). Schon eher liegt es an der Unmöglichkeit sich bei Wilders Filmen mit irgendeiner Figur zu identifizieren. In den Filmen, die ich bisher von ihm kenne, bleibt der Zuschauer immer auf Distanz, ist Beobachter des Geschehens. Die Typen, die Wilder entwirft, sind immer sehr nah an der Realität, und trotz aller Überzeichnung könnten es der Nachbar oder die Nachbarin sein. Aber sie sind mir meist unsympathisch. Vielleicht geht es nur mir so, aber der Zynismus und die Abgeklärtheit Wilders scheinen mir in seinen Komödien ungenügend überdeckt, woraus bei mir kein Lachen über die Verzweiflung, sondern eher eine Verzweiflung über das Lachen zustande kommt. Wie bei den volkstümlichen deutschen (Schlager)komödien, bei denen jedes Lächeln der Schauspieler eine Verkrampfung im Zuschauer hervorzurufen imstande ist. Nur, Wilder ist, im Gegensatz zu manch anderen, ein mehr als begabter Regisseur. Aber er ist mir doch oft nicht entschlossen genug. Der Neorealismus hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, und auch der pechschwarze Zynismus einer waschechten Groteske. So wie es ist, komme ich mit dem gespaltenen Gesicht seiner Filme, einerseits lachend, andererseits weinend, nicht zurecht. Das Unbehagen zeugt jedoch nicht von der verstörenden Kraft des Künstlers, sondern aus der Verstörung über die Zurückhaltung und Angepasstheit von Wilders Kritik. Bei aller Ehrlichkeit, scheint er das gleiche Problem wie Bunuel nach dem Ende seiner viel zu kurzen surrealistischen Phase gehabt zu haben: Den Zuschauer immer bei der Hand nehmen zu wollen.

Was mich in „Das Appartement“ wirklich beeindruckt hat, war das Setdesign. Bei einem Film der fast nur in Innenräumen spielt und die Klaustrophobie und Einsamkeit der Großstadt New York im Studio nachzustellen versucht, entfaltet die Künstlichkeit einen eigenen Realismus. Die Bürohallen in schwarz-weiß haben etwas futuristisches, und bei den Appartementszenen weht ein Hauch von film noir à la Citizen Kane durchs Bild. In dieser Umgebung kann man eigentlich nur durchdrehen, denn etwas Natürliches existiert nicht mehr. Schön ist in diesem Kontext die Szene mit den endlosen Parkbänken, die den Überfluss des Materiellen aufzeigt, in dem sich alle Figuren ausnahmslos bewegen. Wie bei Sirk, finden wir hier das Unbehagen an der Moderne, und den Versuch der Überwindung von Entfremdung durch menschliche Annäherung. Der Wunsch nach Liebe als Ausdruck nach Gefühl in einer toten Welt. Wer Plastik begehrt, wird selbst zu Plastik. Dass das Gegenüber nur vorübergehenden Halt zu geben vermag, schmerzt bei Sirk aber tiefer. Der Horror des „American Way of Life“, der ewige Leerlauf des Fortschritts und die Schicksalsgläubigkeit der Massen – bei Wilder ist das leider oft nur eine Farce.

1999 besuchte David Bordwell, auf Einladung des Instituts für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilian-Universität München, die deutschen Lande, und ermöglichte, begleitet von Filmvorführungen innerhalb von 4 Vorlesungen an 4 Tagen, in kurzer Abfolge, einen Einblick in sein Verständnis von Film. So heißt es jedenfalls im Vorwort dieses Buches, das (in der mir vorliegenden Ausgabe) die Vorträge aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und in jeweils 4 Kapitel aufgeteilt hat. Der Band erschien 2001 beim Verlag der Autoren, und ist in seiner Art eine Seltenheit, wobei er soviel ich weiß bisher nur in Deutschland aufgelegt worden ist. Während und nach dem Lesen wünschte ich mir vor allem eines: 1999 bei den Lectures dabeigewesen zu sein. Bordwell äußert sich präzise und eloquent, und es muss noch um ein vielfaches intensiver und anregender gewesen sein ihn im Originalton vor sich zu sehen – sozusagen das 35mm Erlebnis im Kino, statt der synchronisierten DVD zu Hause. Der Vorteil gegenüber dem Vortrag ist natürlich (wie immer beim Lesen) das Innehalten, Zurückblättern, die individuellere Handhabung, bei der die Auseinandersetzung mit der Zeit von größerem Nutzen sein kann. Insofern ist es dem sorgfältig redigierten Text auf vorbildliche Art und Weise gelungen das Ereigniss verständlich zu übertragen, was nicht zuletzt der Auswahl und inhaltlichen Einbindung zahlreicher Einzelbilder aus fast allen von Bordwell besprochenen Filmen zu verdanken ist.

Das besondere an Bordwells Vorträgen im Münchener Arri-Kino, war nach Meinung des Herausgebers, die Kombination von Wort und Bild durch die Vorführung zahlreicher Videosequenzen und die Projektion mehrerer hundert Dias, auf deren Grundlage die analytischen Argumentationen aufgebaut zu sein schienen, wobei es sich hierbei fast ausschließlich um die Übernahme von Frames aus den Filmen selbst, und nicht um Standbilder im klassischen Sinne, also am Set aufgenommene, oder sonstwie bearbeitete Pressebilder zu Werbezwecken handelte. Der Nachteil hierbei, ist die (je nach Zustand der verwendeten Filmkopie oder des Negativs) schlechtere Bildqualität. Der unschätzbare Vorteil jedoch – und bei Bordwell spielt dieser Umstand glücklicherweise in allen seinen Werken eine wesentliche Rolle – das Originalformat, oder zumindest eine versuchte Annäherung daran. Einen Film im falschen Bildformat zu sehen, heißt eben den Film niemals wirklich „gesehen“ zu haben, und eine Bildanalyse die sich mit der Kadrierung beschäftigt, führt sich durch Verwendung optisch beschnittener Filmsequenzen selbst ad absurdum. Bordwell gilt nicht nur deshalb, als einer jener Filmtheoretiker, die sich vor allem um die konkrete Beschäftigung mit dem Bild verdient gemacht haben. Dass es selbst unter Filmwissenschaftlern oft immer noch nicht relevant zu sein scheint, Filmausschnitte im richtigen Bildformat zu präsentieren, belegen nicht nur zahlreiche Veröffentlichungen, sondern (zumindest in Deutschland) auch der schäbige Umgang mit Filmpräsentationen an Universitäten. Eine Selbstverständlichkeit wird somit im Werk von Bordwell zu einer Auszeichnung. Traurig aber wahr.

Die Filmbilder sind im vorliegenden Buch sorgfältig in den Text eingefügt, kommentieren und ergänzen ihn, wobei ein weiterer unschätzbarer Vorteil gegenüber manch anderer ähnlich gelagerter Filmliteratur zum Vorschein kommt. Die Bildfolgen erscheinen nicht im Anhang und werden vom Verlag auch nicht als gnädige Fußnote zum theoretischen Fabulieren behandelt. Ebensowenig wurde ein vielleicht schön anzuschauendes graphisches Konzept erarbeitet, das jedoch über einen illustrierenden Charakter nicht hinausreicht. Vielmehr bedingen sich Form und Funktion, wie beim Film, gegenseitig auf die vielgerühmte Art: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Bei aller Freude gilt es aber nicht zu vergessen, dass ein Film eine zeitliche, mit einer bestimmten Geschwindigkeit ablaufende, Abfolge von Bildern darstellt, die sich immer nur als Bewegung oder Dauer wahrnehmen lassen. Stillstand im Kino existiert somit nicht, und die exakt definierte Bewegung in Raum und/oder Zeit ist eine der Besonderheiten des Erlebens von Film. Dadurch stellt die Beschäftigung mit Einzelbildern eine Art Anomalie dar, die ebenso wie die Analyse von Satzstrukturen im Gegensatz zur Wahrnehmung des (Lese)flusses stehen kann. Natürlich stellt sich hierbei die Frage, ob Filme kontinuierlich gesehen werden müssen, oder ob inzwischen ein massenwirksamer Paradigmenwechsel stattgefunden hat, bei dem der Zuschauer, zumindest im sogenannten „Heimkinobereich“, den Film beliebig oft anhalten, vor- und zurückspulen und auf eine Art bearbeiten kann, die früher nur demjenigen zugänglich war, der sich im Besitz des Filmmaterials befand. Darauf wird in dem Buch jedoch (bedauerlicherweise?) nicht eingegangen.

Das Problem, wenn man so will, besteht also darin, dass die Analyse von Einzelbildern im Endeffekt weniger über die Wahrnehmung des eigentlichen Bildablaufs aussagen kann, als man vielleicht annehmen möchte. Wenn wir durch eingehendere Betrachtung von Filmbildern Erkenntnisse erhalten können, die über das Gesehene während der Projektion hinausreichen, haben wir eine verzerrte Wahrnehmung in Kauf zu nehmen, die in vielen Fällen in einen Widerspruch zwischen bewegtem und gefrorenem Bild führen muss. Bild ist nicht gleich Bild. Sicherlich ist das einer der Hauptgründe, warum die Kunstgeschichte mit dem Film als Bildkunst bisher meist eher wenig anfangen konnte. Wenn Bordwell sich während der Vorträge als fähiger Kunsthistoriker erweist, sollten wir ihm das jedoch nicht negativ auslegen, sondern die Beschränkung von bzw. auf bestimmte Instrumaterien, als eine von zahlreichen Methoden ansehen, die nicht weniger Effektiv ist als andere, und uns dabei auf Bordwells eigenen Ausspruch besinnen: „Grand Theory will come and go, but research and scholarship will endure.“

Die wirklich relevanten Fehleinschätzungen entstehen beim vorliegenden Buch meiner Meinung nach nur, wenn Bordwell über die Wirkung von bestimmten Darstellungsformen spricht, dabei vom Spezifischen ins Allgemeine wechselt, und es sich für mich so liest, als ob er Behauptungen gerne als allgemeingültige Aussagen verstanden haben möchte. Nehmen wir folgendes Beispiel: Nachdem ich Bordwells Ausführungen zu bestimmten Sequenzen in David Wark Griffiths The Battle at Elderbush Gulch (1913) gefolgt war, wollte ich mich bei der Sichtung, zunächst des Films und daraufhin wiederholter einzelner Ausschnitte, bestimmter Wirkungsweisen versichern und Aussagen überprüfen. Dabei hatte ich bei einer der behandelten Einstellungen das Bedenken, dass meiner Meinung nach ein dreisekündiger Ausschnitt oft anders wahrgenommen wird, als es eine zeitintensivere Analyse nahelegen kann, sowie bei einer anderen Abfolge, das Problem der Zeitlupe beim Fußball. Was bei „genauerer“ Betrachtung als brutales Foul erscheint, war im Spiel vielleicht wirklich nur eine leichte Berührung. Trotzdem erkennt man an diesem Beispiel, dass ich Bordwells Ausführungen sehr anregend fand, und mir zu vielen Aspekten selbst eine Meinung bilden wollte. Und eben hier liegen Bordwells Stärken: den Blick zu öffnen und Anstöße zur weiteren Auseinandersetzung zu geben, also genau das, was man sich von Vorträgen erhoffen kann.

Bei der Bildanalyse liegt Bordwells Fokus in diesem Werk meist auf der Choreographie von Personen, und sein analytisches Genie offenbart sich meiner Meinung nach vor allem bei der Beschreibung des Verhaltens von Personengruppen innerhalb einer Plansequenz. So gelingen ihm beim Aufzeigen der präzisen Choreographie und Dramaturgie innerhalb der einminütigen Stummfilme der Brüder Lumière, sowie beim hellsichtigen Sinnieren über das Abwenden einer Figur von der Kamera im japanischen Kino, großartige Kabinettstückchen. Und wenn er über mehrere Seiten die inszenatorische Brillanz von Victor Sjöströms Ingeborg Holm (1913) beschreibt, möchte man die Passagen mit den dazugehörigen Bildern nicht nur immer und immer wieder lesen und betrachten, sondern wenigstens vorübergehend auch den Blick von Bordwell auf diesen Film ganz und gar als den eigenen erleben. Denn in „Visual Style in Cinema“ liegt der Genuß im Detail.

David Bordwell: Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Filmgeschichte.

Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Andreas Rost.

Aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt von Mechtild Ciletti.

Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 2001.

1. Auflage.