Das ist er. Der einzig wahre deutsche Agentenfilm – wenn es jemals so etwas wie einen deutschen Agentenfilm gab. Das ist sie, die einzig wahre Agentenfilm-Persiflage, wenn es jemals eine wirklich gewitzte, pointierte Agentenfilm-Persiflage gab. Das ist sie, die deutsche Nouvelle Vague, so gar nicht „neuer deutscher Film“ und weit weg von Godards ALPHAVILLE. Das ist der Eurospy-Film, der mehr 60ies-Pop, mehr lässige Attitüde, mehr unschuldigen Sex, mehr schrille Set-pieces und mehr charmante Selbstverliebtheit im Dialog zur Schau stellt.

Ein deutscher Agenten-Comic, in biegsam-stilvernarrtem Techniscope und knalligen Werbefarben. In dem nach nur wenigen Minuten Hellmut Lange seinen Einzug in die USA auf Wasserski vor der Golden Gate Bridge halten und sich gleich in den berühmten Zick-Zack-Turbinen der Lombard Street von Barbara Lass vor seinen Verfolgern retten lassen darf. In dem reuelos ordentlich gekifft wird und anschließend Schäferstündchen in einem luxuriösen Doppelbett am nächtlichen Strand von San Francisco abgehalten werden. In dem der Held sich explosiver Frühstücksbrötchen erwehren muss . In dem ein deutscher Geheimagent mit seinem Privatflieger in Las Vegas mitten auf der Hauptstraße landen kann. In dem die Frauen die Hosen anhaben und dem Helden befehlen können, für sie selbige inklusive Unterwäsche herunterzulassen. In dem Tony Kendall einen schmierigen Gentleman-Gauner a là Peter Voss spielt und Italowestern-Chefdirigent Francesco de Masi die groovige Musik besorgt. In dem sich der große Endkampf in einem Aquarium mitten in der Wüste abspielt. Und durch den sich ein unverschämt gut aufgelegter Hellmut Lange, ein urdeutsches Charaktergesicht, mit seinem unverwüstlichen Narbengesicht mit einer dreisten Chuzpe gaunert, ja, mit einer spezifisch „deutschen“ Coolness, die sich in den köstlichen Dialogen als das Produkt typisch deutscher Gründlichkeit manifestiert – Dialogen, die man als solche wahrnehmen darf und soll. Denn die Anlage des Films ist (Steil-)Vorlage, seine Schauplätze, seine Darsteller, deren Namen statt im fehlenden Vorspann beim jeweils ersten Auftritt ihrer Figuren eingeblendet werden.

Ein Film, der die Pop Art ins deutsche Kino trägt, die Acid-Ästhetik der späten 60iger und frühen 70iger vorwegnimmt und – und das ist im Film auch wirklich so unglaublich wie es klingt – die filmische Postmoderne im Geist eines Quentin Tarantino im Jahr 1965 mit einer Exzessisivität und verspielten Selbstverständlichkeit betreibt, dass einem in fassungsloser Hilflosigkeit und entgeisterter Begeisterung die Kinnlade nach unten klappt. Ungefilterte Liebe zum überlebensgroßen Kino-Eskapismus, wie ihn das deutsche Kino so vielleicht nie wieder gesehen hat. Purer cineastischer Sex-Appeal mit Mut zur Albernheit aber strikter Ablehnung der Klamotte. Dieser Film ist der ultimative Beweis dafür, dass das heutige Verständnis von filmischer Postmoderne ein einziger großer, grotesker Irrtum ist: Selbstverweis und Ironie, sie müssen nicht zwangsläufig das Ironisierte und dessen Eigendynamik sabotieren sondern können lustvoll miteinander harmonieren. SERENADE FÜR ZWEI SPIONE ist ein verschmitzter Kniefall vor dem Genre-Kino und vor einer intellektuell-entspannten Rezeption desselbigen, ein Kniefall vor einem Kino, wie es in Deutschland nie Tradition gewesen ist und tragischerweise nie sein wird, vollzogen mit solcher Inbrunst, dass er diesen Verlust beinahe im Alleingang kompensiert. Wie würde unser Held John Krim alias 006 sagen? „Ich hab‘ doch schon immer gewusst, dass ich das besser kann als diese Amis. Hatte nur keine Gelegenheit, es zu beweisen!“

SERENADE FÜR ZWEI SPIONE – BRD/Italien 1965 – Regie: Michael Pfleghar – Produktion: Hans Jürgen Pohland – Drehbuch: Klaus Munro und Michael Pfleghar – Kamera: Ernst Wild – Schnitt: Margot von Schlieffen – Ausstattung: Peter Scharff – Musik: Francesco De Masi

Darsteller: Hellmut Lange, Barbara Lass, Heidelinde Weiss, Tony Kendall, Mimmo Palmaro, Wolfgang Neuss

Ein paar Betrachtungen und Hinweise zu den Filmen von Rudolf Thome

Rudolf Thome ist für mich der vielleicht größte deutsche Filmemacher. Nicht weil er große Filme im üblichen Sinne macht, das heißt mit viel Geld, in großen Studios mit großen Bauten, mit viel Tam Tam und überdimensioniertem Werbeaufwand. Seine Filme sind eher still, in sich gekehrt – kleine Gesten, statt viel Gerede. Präzise. Das widerspricht sich eben nicht, das Große und das Kleine, oder besser gesagt: im Unscheinbaren steckt manchmal das ganz Große, wie vielleicht Helmut Käutner es ausgedrückt hätte.

Beim letzten Film den ich von Thome gesehen habe, Pink (2008) – übrigens im Kino auf der großen Leinwand – habe ich geweint. Daher u.a. der Titel meines Beitrags. Denn entgegen der landläufigen Meinung unter Thome-Fans (von denen es übrigens viele gibt – allein in meinem Freundeskreis sind es mindestens drei), sind seine Filme nicht vorwiegend heiter und lebensbejahend, sondern oft zutiefst traurig. Lebensbejahend vielleicht im Nachhinein, im Trotzdem, in der Tatsache, dass Thome nicht aufhört, regelmäßig weiter Filme zu drehen. Doch wenn ich an Rote Sonne (1970) denke, an Detektive (1968), an System ohne Schatten (1983), Just Married (1997), oder Pink (2008), ist es tiefe Melancholie die diese Filme durchdringt. Eine Verzweiflung am Zustand der Welt, an sich, an seiner Umgebung. Existenziell könnte man das nennen. Aber diese Verzweiflung ist viel zu direkt, viel zu stark, viel zu ehrlich, um sie mit solch einem bedeutungsschwangeren Adjektiv zu beladen. Thomes Filme sind nämlich auch Märchen. Und wie im Märchen, das voller Klischees, voller Stereotypen, voller altbekannter Tricks und Wendungen steckt, geht es noch um etwas ganz anderes als die Realität. Der Schrecken des Traumes gibt Kraft für das Leben. Die Hoffnung, das ist bei Thome vielleicht das Kino, also das was die Protagonisten zu erschaffen versuchen, und das was Thome ständig erschafft. Auf der Leinwand. In der Dunkelheit. Zaubern mit Licht.

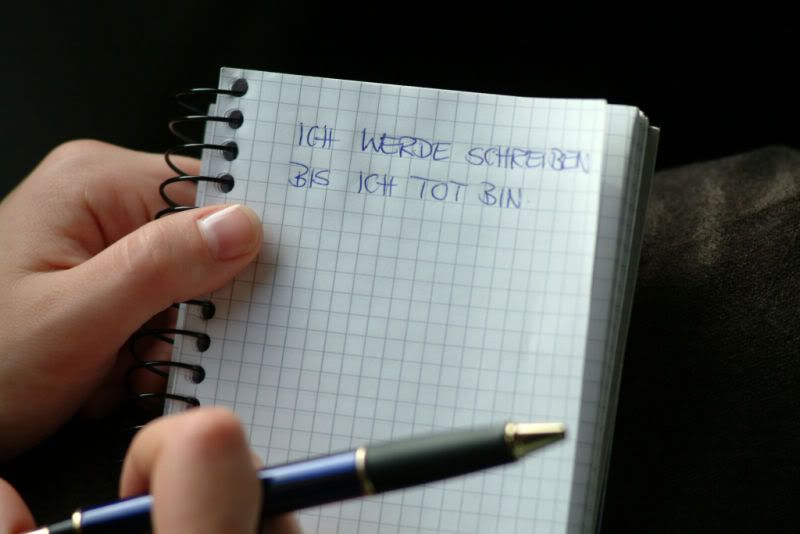

Er hat inzwischen auch einen eigenen Blog. Eigentlich nichts Neues, denn er äußert sich schon lange über das Internet: seine alte Webseite stammt noch aus den 90ern. Nur die letzten Jahre, wird es immer mehr und immer regelmäßiger. Seine Filme schreibt er zwar auch schon seit längerem selbst, aber die Leidenschaft fürs Schreiben gabs vielleicht schon vor dem Filmemachen. Früher war er ja Filmkritiker. Und ebenso leidenschaftlich wie als Filmemacher. Ein Überzeugungstäter also. Neben seiner Website, hat er aber auch einen Youtube-Kanal. Man kann also einerseits über den Entstehungsprozess seiner Filme lesen, andererseits Auschnitte, Werbematerialien und Interviews aus, für und zu seinen Filmen ansehen.

Wie man an den vielen bisherigen Links erkennen kann, war einer der Hauptgründe für diesen Text, auf Rudolf Thomes vielfältige Präsenz im Internet aufmerksam zu machen. Einen Liebesbrief gibt es später einmal. Dies soll einfach nur ein bescheidener Beitrag in Richtung größerer Wertschätzung und Wahrnehmung sein. Werbung sozusagen. Aus Überzeugung. Wer nämlich nicht das Glück hat, mehrere Filme auf DVD (inzwischen hier, hier, und hier erschienen), oder aufgenommen aus dem Fernsehen (bei mir noch auf VHS) zu besitzen, der kann sich einen Einblick über das Internet verschaffen. Und zwar einen vergleichbar umfangreichen.

Den Trailer zu meinem bisherigen Lieblingsfilm von Thome, Frau fährt, Mann schläft (2003) kann man z.B. hier betrachten. Ich liebe diesen Film, und halte ihn sogar für besser als sein Vorbild. Wie Hanellore Elsner hier spielt, wie sie sich bewegt, wie sie spricht und schreit, ist wahre Kinomagie. Thome inszeniert seine Schauspielerinnen meistens großartig, aber hier wird es fast zu enem kleinen Wunder. Des weiteren empfehle ich über seinen Kanal auch Auszüge aus seinen frühen Kurzfilmen, z.B. (was für ein großartiger Titel:) Jane erschießt John, weil er sie mit Ann betrügt. Eigentlich sollte man ihn auf großer Leinwand in der ganzen Pracht des Cinemascopebildes genießen, aber wo bekommt man heutzutage im Kino noch Kurzfilme zu Gesicht? Dennoch mekt man auch am Bild vor dem Monitor, was Thome meint, wenn er über seinen Darsteller Marquard Bohm schreibt: „Wie Marquard Bohm den Pelzmantel bezahlt, hat mir so gefallen, dass er in meinem ersten Spielfilm die Hauptrolle spielen musste.“ Aus seinen seltener und schwieriger zu sehenden Filmen aus den 70er Jahren gibt es ebenfalls Ausschnitte: Supergirl (1971), Fremde Stadt (1972), Made in Germany und USA (1974), Tagebuch (1975), Beschreibung einer Insel (1978). Diese Schaffensphase (für mich vom Gefühl her durch seine Zusammenarbeit mit seiner damaligen Ehefrau Karin Thome geprägt), die auch essayistisch-Dokumentarisches umfasst, ist mir noch unerschlossen. Daher bin ich umso dankbarer für die Clips. Karin Thome hat übrigens auch selbst Filme gemacht, und war vor Thome (das nur nebenbei) mit einem inzwischen in Vergessenheit geratenen Regisseur verheiratet. Wie die Werke der meisten Filmemacher weiblichen Geschlechts, sind ihre Arbeiten äußerst unbekannt.

Fast noch erfreulicher als die Ausschnitte aus seinen Filmen sind für mich jedoch die inzwischen ebenso zahlreich hochgeladenen Drehberichte zu seinem Schaffen. Ja, es gibt und gab sie wirklich. Ausführliche Dokumentationen, zum Teil in Spielfilmlänge, zu lebenden deutschen Filmkünstlern. Kaum zu glauben, oder? Ich denke, wenn heutzutage jemand versuchte etwas Vergleichbares über sagen wir mal Dominik Graf oder Angela Schanelec bei den Öffentlich-Rechtlichen finanziert zu bekommen, er würde wahrscheinlich ausgelacht… Zu sehen gibt es über Thome mehrere Reportagen und Filmsendungen sowie in vollständiger Länge ein Porträt von Stefan Dutt und Peter Hornung aus den frühen 80ern, und vor allem den großartigen Film is a Battleground (1998) von Petra Seeger über die Dreharbeiten zu Just Married und Tigerstreifenbaby sucht Tarzan (1997). Das letzte, gerade einmal vorige Woche eingestellte Video, zeigt Thome Mitte der 90er bei einem wunderbar entspannten Fernsehinterview anlässlich des 25jährigen Jubiläums von Rote Sonne.

Der Glücksfall, dass ein Filmemacher auch die Rechte an seinen Filmen besitzt, ist bei Thome durch seine Produzententätigkeit gegeben. Man kann daher wohl bei ihm persönlich anfragen, wenn es um die Verfügbarkeit der meisten Kopien geht, und könnte dadurch wohl ziemlich einfach eine Retrospektive oder zumindest eine Werkschau seiner Filme auf die Beine stellen. Wann dies in Deutschland zuletzt passiert ist weiß ich leider nicht. Ich hoffe aber sehr, dass es schon des öfteren versucht wurde. Nichtsdestotrotz wird es langsam wieder einmal Zeit dafür. Im Notfall muss man sich selbst darum kümmern. Also schreibt alle eure Kommunalen Kinos und Kinematheken an, und fordert: mehr Thome!

Im Grunde warte ich zur Zeit aber immer noch auf das erste Buch über Thome, vom Schüren Verlag schon seit einer halben Ewigkeit angekündigt, aber immer noch nicht erschienen. Wenn Klaus Lemke und Eckhart Schmidt entsprechende Würdigungen bekommen haben, sollte so ein Unterfangen ja auch bei Thome gelingen. Bis es endlich soweit ist, kann man sich zumindest mit Heft Nr.66 der Freunde der deutschen Kinemathek über Wasser halten, oder darüber sinnieren, wie eine Studie zum Münchner Filmschaffen der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts aussehen könnte. Oder einfach weiterhin Thomes Filme schauen – und natürlich seinen Blog lesen. Da erfährt man nämlich bereits alles über seinen neuesten Film.

Probable chat of two Disney producers around three years ago:

A: Hey Bob, we should really bring out a totally new version of „Alice in Wonderland“, don’t ye think so? All in 3D, everyone will love it!!!

B: Well, Alan… only thing is..ye know…this book.. „Alice“…it aint got no proper story..

A: Uhah..

B: …and it’s pretty weird…much too weird for the big audience!

A: But…

B: I know what you’re gonna say, but what worked fifty years ago aint gonna work nowadays… People want the straightforward fight of good against evil, they wanna see another „Lord of the Rings“, another „Chronicles of Narnia“, another „Harry Potter“ with a niiiice li’l piece of moral advice wrapped into it…

A: I’m afraid you’re right. This Lewis Carroll surely had something, but his ideas are just to strange, to crazy…the whole book does have this… Burton-touch, doesn’t it?

B: Yeah, yeah, you’re right!!! It’s got the Burton-touch,so why not let Burton make a totally crazy version of Alice and…

Weiterlesen “Die neuen Phantome des verrückten Hutmachers Timmy B.” »

SYLVIE von Klaus Lemke ist eine Liebeskomödie voll verschmitzter Ironie und sanfter Melancholie. Eine ziemlich waghalsige Mischung aus direct cinema-Doku über den Alltag des Fotomodells Sylvie Winter und fiktiver Liebesgeschichte zwischen Sylvie und ihrem Taxifahrer Paul. Heimlich und leise ist es auch ein Film über das Nord-Süd-Gefälle in Deutschland, und über den großen Sehnsuchtsort Amerika, an dem man doch nie bleiben kann. Und vielleicht ist SYLVIE auch die Verfilmung des Liedes „Backstreet Girl“ von den Rolling Stones, dessen wehmütiges Akkordeon-Solo den Soundtrack liefert.

Paul ist Sylvies Taxifahrer, aber eigentlich ein Seemann und lebt in München bei seiner Mutter. „Er ist ein bisschen schwer von Begriff“, meint sie einmal über ihn und wirklich etwas anfangen kann er mit ihrer Zuneigung dann auch nicht. Obwohl er sie zuerst geküsst und in einem wahren Redeschwall von seinen Seemannsabenteuern in New York erzählt hat. Er will lieber wieder aufs Meer fahren und als sie ihn abends mit zu sich nehmen will, fährt er heim zu Mama. Für ihn ist sie das, was er an Land erlebt hat, das Pin-Up-Girl für einsame Nächte auf See. Eine Sehnsucht, der man besser nicht zu nah kommt. Eine kurze Liebe, ein großes Missverständnis.

Lemke hat wunderbar trockene Dialoge geschrieben, aber es ist vor allem eine Geschichte der Blicke. Die professionellen Blicke, die Sylvie in die Fotokameras und von den Magazincovern wirft, und die zärtlichen, herausfordernden Blicke, mit denen sie Paul anschaut. Die begehrlichen Blicke der älteren Herren und der neugierige, distanzierte Blick von Paul. Vermutlich ist es gerade seine Begriffsstutzigkeit, die Sylvie so an ihm mag, denn ihre Welt ist eine ganz andere: Reiche Männer. Exzentrische Photographen (einer davon gespielt von Werner Bokelberg, dem Society-Fotograf der Sechziger). Champagner. New York.

Bei Lemke in den Siebzigern schreiben immer alle über den Schnitt von Peter Przygodda, zu Recht, aber ich will die knappen Zeilen lieber nutzen um von Lothar Stickelbrucks Kamera zu schwärmen. Als Sylvie in New York ist, gibt es eine unglaubliche Hubschrauberfahrt, um das World Trade Center schwingt die Kamera sich herum bis hoch zum Dach, auf dem gerade die Fotosession stattfindet. Wie er in der Stadt ihre Sehnsucht filmt, wenn sie mit dem groben Fotografen auf die U-Bahn wartet, er unscharf im Vordergrund und sie hinten in die Ferne blickend. Und dann gibt es auch eine Szene in einem New Yorker U-Bahn-Waggon, die damals noch richtig heruntergekommen waren, die Kamera schaut sich neugierig um, den anderen Fahrgästen direkt ins Gesicht. Es ist an diesem Ort, als Sylvie entdeckt, dass sie in Paul verliebt ist, und seinen Namen zu den anderen Graffitis an die Wand schreibt.

Später, wenn er zurück nach Hamburg muss, läuft sie seinem Zug hinterher, aber er besäuft sich lieber als Zeit mit ihr zu verbringen. Er liegt dann betrunken brabbelnd da und sie schaut ihn verliebt an und wirft ihm Schlaftabletten in die Bierdose, in der Hoffnung, er würde die Endstation verschlafen. Das sind vielleicht die schönsten und traurigsten Momente des ganzen Films, denn so schauen wie Sylvie Winter konnte keine Zweite.

Sylvie – Deutschland 1973 – Regie & Drehbuch: Klaus Lemke – Produktion: Harald Müller, Willi Segler – Schnitt: Peter Przygodda – Kamera: Lothar Elias Stickelbrucks – Darsteller: Sylvie Winter, Paul Lys, Ivan Desny, Guido Mangold, Werner Bokelberg, Peter Böhlke, Heinz Badewitz

– SYLVIE ist als selbst gemachte DVD in großartiger Bildqualität bei Hanseplatte erschienen. –

Unser Leben währet 70, und wenn’s hoch kommt, so sind’s 80 Jahre; und was daran köstlich scheint: IST CHUCK NORRIS!

In der Tat, mit 70 Jahren Chuck Norris begeht unsere altgewordene, industrialisierte Konsumgesellschaft nicht irgendein Jubiläum, sondern zelebriert den Tag, an dem sie das traditionelle Ideal integrieren konnte, das im Zeitalter unendlicher Reproduzierbarkeit und Homogenisierung längst obsolet und uneinholbar vergangen erschien: das Ideal absoluter Einfachheit und Schlichtheit.

Lange bevor bis ins kleinste Detail identische Puppen und Spielzeuge über das Fließband liefen, lange bevor Massenmedien unsere Gesellschaft zu einer zwar nicht unmittelbar überschaubaren, aber insgesamt doch abzuzählenden Menge unterschiedlicher Absatzmärkte homogenisierten, drohte man im alten Griechenland im herakliteischen Flusse der ewigen Veränderung, des niemals gleichbleibenden und der absoluten Nichtidentität zu versinken. In diesem großen Meer der Unähnlichkeit träumte man den Traum absoluter Identität, Einfachheit oder mindestens Kommensurabilität und rettete sich auf der Planke der in der wahrnehmbaren Welt niemals exakt zu verwirklichenden, dennoch aber wirksamen mathematischen Strukturen, die die Harmonie des Ganzen sowie dessen Rückführung auf einen einheitlichen, symmetriestiftenden Grund garantierten. Die individuellen Abweichungen schienen dabei schlicht als Makel, als Abfall von der reinen, einfachen, ewig mit sich identisch bleibenden Struktur, die „hinter“ den Dingen steht insofern sie deren wahres Wesen ausmacht. Die positive Würdigung solcher Individualität, im großen Stil erreicht wohl erst in der Romantik, wurde durch die industrielle Revolution und deren Folgen jedoch gleich wieder zunichte gemacht, da sie ein Gespenst hervorbrachte, das allen Romantikern damals wie heute die elementare Existenzangst bis in die letzten Knochen fahren ließ: das ewig reproduzierbare, sich immer gleichbleibende und niemals verändernde Individuum, welches sowohl die Individualität als auch die Einfachheit und Identität als ästhetische Leitvorstellungen zu banalisieren und letztlich komplett zu desavouieren drohte.

Als diese Zeit erfüllt war, das Unternehmen Menschheit bereits in akrophobischem Schwindel am Rande des kompletten kulturellen Bankrottes taumelte, tauchte eine Lichtgestalt auf, die es vermochte, ohne Heer oder Kraft, allein mit dem Roundhousekick bewaffnet, die homogenisierte, gleichgeschaltete, sich fast nur noch durch die Strichcodes auf den Industrieprodukten, die ihren aufoktroyierten Schönheitsidealen angepaßten Körper notdürftig bedeckten, unterscheidende Menschheit gleichzeitig in ein neues Zeitalter und zu ihren Wurzeln zurückzuführen: Vor genau siebzig Jahren erstand sie neu, die Einfachheit und Unmittelbarkeit des Troglodyten, aber – incredibile dictu – in einer postindustriellen und massenmedientauglichen Form, die bald all das homogenisierte Elend um sich versammeln und zu einer neuen Wertschätzung der eigenen, reduzierten, dem titanistischen Originalitäts- und Individualitätswahn der Moderne entsagenden Persönlichkeit führen konnte. Was hier auf den Plan trat, war genau derjenige nach Gestik, Mimik und Charakter in jeder Hinsicht stilisierte Prototyp von Menschheit, der dem postmodernen Elend die Befreiung davon bringen konnte, woran der Mensch seit Jahrhunderten vergeblich laborierte: dem titanistischen Wahn, sich von allen anderen, dem Tier, der Welt, oder auch nur einer Gummipuppe qualitativ unterscheiden und damit selbst immer wieder neu schaffen zu müssen. Die beiden Naturen, Mensch und Mattel, in einer Person – dies ist es, was wir heute feiern, dies ist es, was uns heute und immerdar selig macht.

Merry Christmas and Happy Birthday Chucky!!

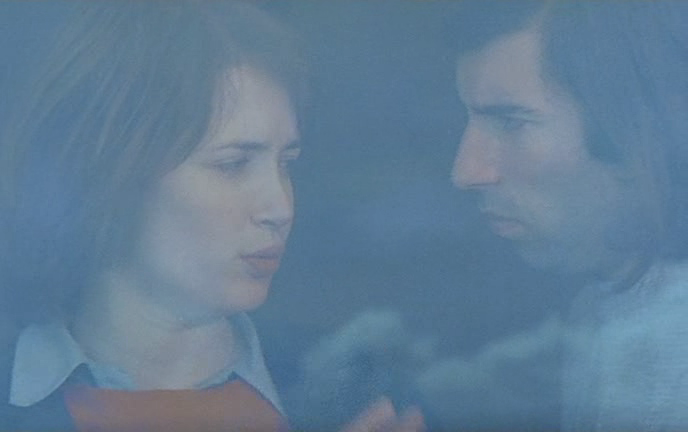

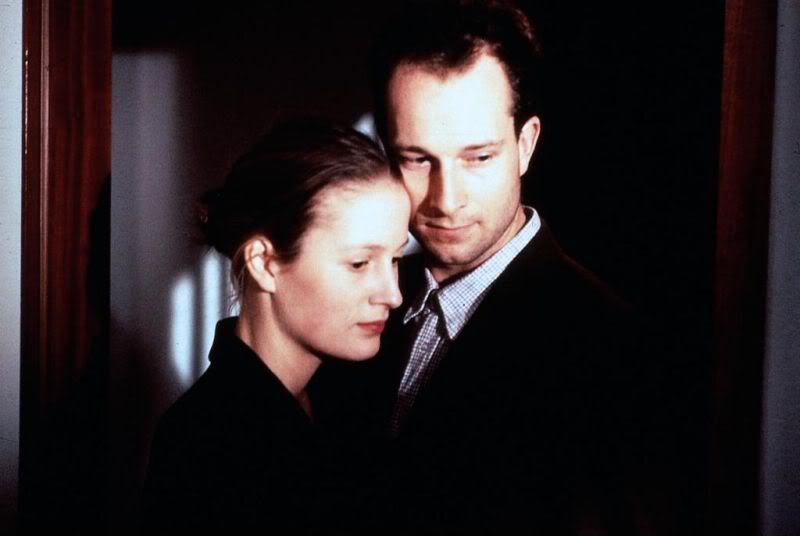

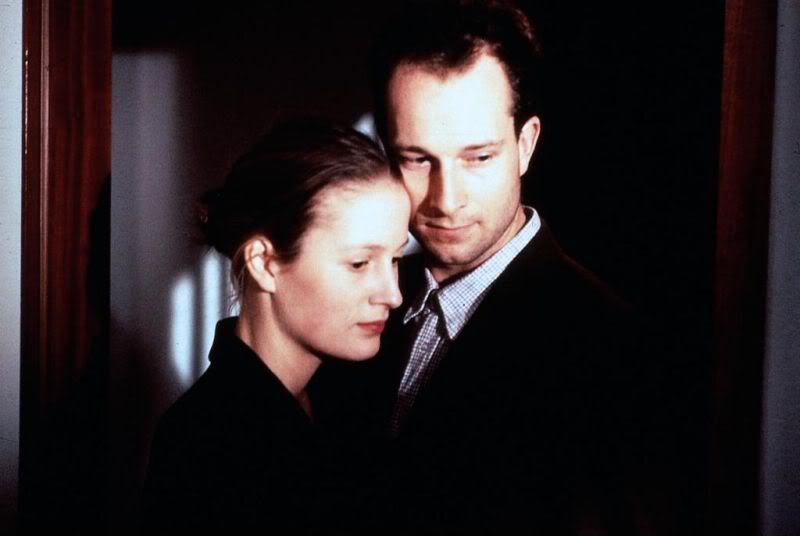

Marie und David. Zwei Außenseiter. Berlin. Er trifft sie auf der Straße. Zufall. Beide sind Anfang 20. Beide haben nen scheiß Job. Sie kommen zusammen, irgendwie, und machen sich auf die Reise. Raus aus Berlin. Raus aus der Welt, aus dem Leben, oder auch rein in die Welt, in eine neue Welt, in ein neues Leben. Versuche, Neuanfänge, Abbrüche. Die Suche.

Der Titel fasst es zusammen: Es geht um Liebe, es geht um Geld. Wie finanziert man den Ausbruch aus dem Jetzt? Sie ist Prostituierte, er Bauarbeiter. Die Arbeiterklasse verdient ihr Geld durch körperliche Arbeit, und dieser ist schwer zu entkommen. Macht man sich selbständig, wird man Unternehmer, ändert sich das Selbstverständnis. Geld ist Fetisch, Geld macht unabhängig, Geld macht frei. Was machen da Gefühle?

Der Film gehört Philip Gröning. Wie er ihn gedreht hat, wie er es geschafft hat, Menschen, Gesichter, Landschaft, die Luft, Bewegung, den Atem, die Stadt, den Zwang, die Freiheit, die Liebe sogar – dies alles in Zusammenhänge zu betten. Wie beiläufig eingefangen und doch präzise. Der Film gehört aber auch Sophie Maintigneux, Florian Stetter und Sabine Timoteo. Vielleicht ist es diese Intimität, oder das Gefühl davon, mit kleiner Crew quer durch Deutschland, das den Film so einzigartig macht. Die Reduktion auf zwei Charaktere im Road Movie ist häufig und immer wieder effektiv. Als Spiegelung, Bespiegelung. Depardieu und Dewaere, Bridges und Eastwood – die 70er Jahre leben in diesem Film etwas auf. Aber die 70er sind längst vorbei, und so toll waren sie auch nicht. Zumindest wissen wir aus all den Filmen und Figuren die damals unterwegs waren, dass die Träume von Freiheit eben oft nur Träume waren. Denn Ankommen wollten die Meisten ja nicht so wirklich. Es ging eher um das Wegkommen, die Flucht. Sich dem Alltäglichen, dem Festgefahrenen zu entreißen. Und meist mit dem Auto.

Das Interessante an Grönings Film ist, dass er der oberflächlichen Sorglosigkeit vieler früherer Filme die oberflächliche Last der Sorgen gegenüberstellt, und dem außergewöhnlichen der Bewegung ihre Gewöhnlichkeit. Routine stellt sich überall ein. Gefühle nutzen sich ab wenn man nichts mit ihnen anzufangen weiß.

Es ist ein Märchen, ein Dokument, ein Film über das Filmemachen geworden. Und ein Geschenk an den Zuschauer, der vor allem das Zusehen genießen kann, wie damals in deutschen Filmen schon lange nicht mehr. Die Bewegungen der beiden Hauptdarsteller, ihre Manierismen, ihr Sprachduktus, ihr Lebensrhythmus, ihre Formulierung der Figuren. Ein Film den man bewohnen kann, episch in seinem DA SEIN. Ein Vielleicht auf den Lippen, in den Gesichtern, im Film. Und das Trotzdem. Ein Versuch, immer und immer wieder.

Was Gröning zeigt und erkennt, den Zuschauer erkennen lässt, ist die Gleichzeitigkeit von Banalem und Sublimem. Diese Einsicht durchströmt den ganzen Film, bildet seinen eigentlichen Reichtum. Der Augenblick, in all seiner Beiläufigkeit und Fülle. Eine Gabe. Ein Versprechen.

L’amour, l’argent, l’amour – Deutschland, Schweiz, Frankreich 2000 – 134 Minuten – Regie: Philip Gröning – Produktion: Philip Gröning, Dieter Fahrer, Res Balzli, Françoise Gazid – Drehbuch: Philip Gröning, Michael A. Busch – Kamera: Philip Gröning, Sophie Maintigneux, Max Jonathan Silberstein, André Bonzel – Schnitt: Philip Gröning, Valdís Óskarsdóttir, Max Jonathan Silberstein – Darsteller: Sabine Timoteo, Florian Stetter, Michael Schech, Dierk Prawdzik, Gerhard Fries, Marquard Bohm, Thomas Gimbel, Julia Lindig, Heiner Stadelmann, Helmut Rühl, Meral Perin, Lothar Kompenhans, Mia Moser