Am Anfang kommt Jessica Schwarz mit ihrem Auto im Hof ihrer reichen Eltern an, und bereits da wirkt sie deplaziert, sich nicht wirklich einfügend in ihre Umgebung. Man spürt sie kehrt heim: das ist ihr Zuhause. Doch sie gehört dort nicht hin. Sie hat es nur noch nicht bemerkt. Am Ende des Films ist davon nichts mehr da. Sie steht im Garten – nach langer Odyssee zurück gekehrt – es ist ihr Garten, ihr Platz. Aber von Heimat, von Zugehörigkeit ist keine Spur mehr. Wir wissen jetzt: diese Heimat trug sie in ihrem Herzen, sie drückte sie in ihren Gefühlen, ihren Gesten, ihrem Blick aus. Nun ist dies Vergangenheit, denn was die Figur sich zurück erobert hat ist die Realität. Besser gesagt der unverstellte Blick auf sie. Heimat als Illusion, als Geschenk der Naiven. Kalter Frühling ist ein Film über den Zerfall. Über den Verlust der Unschuld. Und über den Verlust des Selbst.

In Kalter Frühling, wie in vielen Filmen von Dominik Graf gibt es die Gegenwart nicht. Es gibt nur Vergangenheit und Zukunft, aus denen sich die Gegenwart als Punkt einer Bewegungsachse für uns als Zuschauer konstruiert. Der gegenwärtige Moment gewinnt also dadurch an Bedeutung, dass es für ihn ein davor und danach gibt, dass er also tatsächlich einzigartig ist. Und das zeigen uns die vielen Szenen in Kalter Frühling immer wieder. Die Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit jedes Augenblicks. Die Vergänglichkeit des Lebens. Da die Vergangenheit wie die Zukunft uns leitet, ist auch nichts je so wie es uns erscheint, sondern nur wie es sich uns ständig erschließt. Aus einzelnen Momenten eben.

Weiterlesen “100 Deutsche Lieblingsfilme #28: Kalter Frühling (2003)” »

„Ich mach dir Flügel und fick’ ich dich in den Himmel, Schwester Maria.

Ich kann dich auch in die Hölle ficken.

Mein Schwanz kann alles!“

– Lothar, August, Beelzebub

Babylon – Im Bett mit Ralf Huettner

Ein Film in den Wehen. BABYLON, die große Hure Babylon, windet sich im Neonlicht des Kreißsaals und gebiert konvulsivisch Einstellung um Einstellung, jede ihrerseits Wirtin einer neuen. Jeder Schnitt ist eine Entbindung. Das Kino wird zum Mutterleib, die Leinwand zum sich zur Welt öffnenden Spalt, zum Lichttunnel.

Am Ende der Nacht liegt dieser Lichttunnel, am Ende einer flackernden Spirale, in der die Nacht gleißender aussieht und Krankenschwesternuniformen pinker sind als je wieder in einem deutschen Filmerzeugnis. Ach! Das deutsche Kino, sein klinisches Bürofensterlicht… Huettner aber träumt sein Kino dahin, wo Träume zuhause sind – in die Nacht. In seine schlaflose Nacht, in der blinde Tumorpatientinnen in Krankenhäusern unter dem Ächzen von Tennisspielern im Fernsehen lustvoll verglühen, in der Apothekerinnen ihren Nachtdienst absitzen, wartend in der Hoffnung auf einen hilfsbedürftigen Patienten, dem sie die Salbe einreiben können, den sie lebendig mumifizieren können, eine Nacht, in der eine Verständnis versprechende, körperlose Stimme raunt und die Tore zur Ewigkeit sich auf der Müllhalde des Seins auftun.

Der Vertreter Lothar (Dominic Raacke) liebt die Kranken, die Trauernden, die Verlorenen. Sie sind ein gutes Geschäft, ihnen kann man das elektronische Glück verkaufen. Hinter der Unbegreiflichkeit ihrer Schicksalsschläge wittern sie eine böse Macht, inständig hoffend, diese möge sich als etwas Fassbares erweisen, etwas dass man bekämpfen kann, Erdstrahlen zum Beispiel, Wasseradern, Asbest in den Wänden… Gut, dass es Lothar gibt, den geschniegelten Heiland im Anzug mit den heilenden Geräten (sanitas ex machina!) und dem heilen Gerät, mit dem er die Frauen liebt. Auch sie werden von ihm geheilt – von der schrecklichsten Plage, die Gott über Babylon, die Welt, verhängt hat: Dem Dasein. Denn von Lothar schwanger zu sein bedeutet, selbst abgetrieben zu werden. Zuerst platzen die Kondome, später die Frauen. Blutbesudelt wäscht sich die Hebamme rein in einem See vor Pagoden, beobachtet von einem ältlichen weißgrauen Pärchen, das omnipräsente greisenhafte Double Gottes des allsehenden Zuschauers.

Voyeurismus und Exhibitionismus. Als Voyeuristen dürfen wir, zum ersten und einzigen Mal, über Grande Dame Veronica Ferres staunen, die kichernd ihren Busen aus einer Opernloge baumeln lässt. Exhibitionistisch dürfen sich die wurzellos im schwarz gluckernden Ozean der infernalischen Dämmerung treibenden Emotionen präsentieren, die Emotionen der blinden Lesbe, deren Finger den Kehlkopf und die ausladende mama der probenden Opernsängerin ertasten. Ihre Stimme sei, so die Blinde später, als hätte sie irgend etwas im Hals. Vielleicht ist es ja auch ein Tumor, wie er sich im Kopf der Blinden breit macht, eine perverse Wucherung, ein unerwünschter Zellklumpen, ein wiedergängerischer Fötus, der nicht tot zu kriegen ist, vorwitzig aus der Nierenschale glitschend, vielleicht sein Glück in der Welt suchend.

Gierige Hände greifen aus dem Hades nach allem Stetigen in diesem Film. Tragik ist ein Luxus, den frau hier nicht bezahlen kann, weder Maria, noch die kleine blonde banale Krankenschwester Bibi oder die perverse Apothekerin. Wir machen alles schlimmer und das ist gut so, meint Lothar.

In BABYLON drängt alles zum Sturz. Hausmeister müssen die Scherben der zerbrochenen Menschen zusammenkehren, aus denen sie die Verzweiflung anblickt. Babys stürzen durch flammenlodernde Kanäle ins Leben, verwahren sich entschieden gegen ihre provisorische Abtötung zum Schutz vor jenem, den Verrat des Fährmanns im weißen Kittel. Niemand kann sich dem Sog der Tiefe entziehen, auch Maria (Natja Brunckhorst) kann nicht fliegen, obwohl ihr Kleid mit chinesischen Drachen bestickt ist und Lothar ihr Flügel versprochen hatte. Die androgyne Krankenschwester muss den Weg gehen, den wir alle einmal gehen müssen, mit nuttigen Siebenmeilenstiefeln gerüstet für die Flucht ins Embryonale.

BABYLON ist ein oneironautischer Trip, ein cinemanischer Wunschtraum und eine psychosexuelle Welt-Traum-Oper, in der ständig Fassade um Fassade einer urbanen deutschen Halbwelt abbröckelt, Trümmer eines babylonischen Turmes, den Zuschauer erschlagend, Blatt um Blatt eines unendlichen Kartenhauses. Meta-Sleazik des Werdens: Himmel oder Hölle – BABYLON kann alles.

BABYLON – Deutschland 1992 – 85 Minuten – ThanatoColor

Regie: Ralf Huettner – Buch: Andi T. Hoetzel, Ralf Huettner – Produktion: Ralf Huettner, Andi T. Hoetzel, Dominic Raacke – Kamera: Diethard Prengel – Schnitt: Margarete Rose – Musik: One Tongue

Darsteller: Natja Brunckhorst, Dominic Raacke, Michael Greiling, Veronica Ferres, Ditte Schupp, Ina Siefert, Ilse Zielstorff

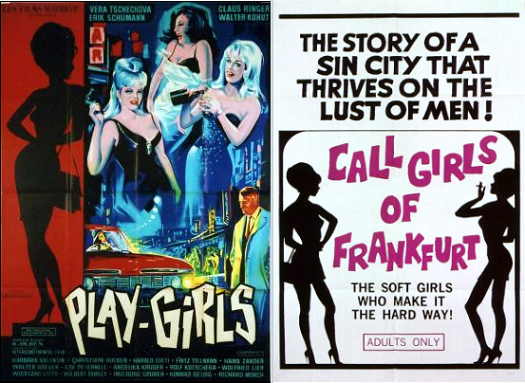

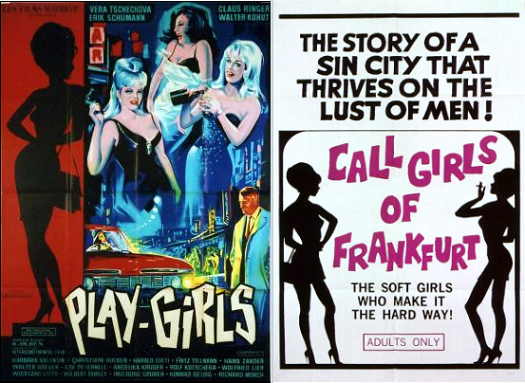

Erleben Sie Sex und Spannung in einem Film für Kenner! Sehen Sie diesen aktionsbetonten dokumentarischen Krimi von internationalem Rang! Wagen Sie einen Blick in die Nachtlokale und Amüsierstuben unserer Zeit! Es ist die abenteuerliche und gefahrvolle Welt der Halbweltgangster und Sittenstrolche, in der sich alles um Miezen und Moneten dreht und die Triebhaftigkeit ungehindert gedeiht. Eine Welt, in der die Aufrechten den Anfechtungen der Verderbtheit und der Anziehungskraft von halbseidenen Attraktionen ausgeliefert sind.

Strichkatzen, Bordsteinschwalben, Pflasterziegen – sie haben viele Namen, die fleißigen Bienen vom fröhlichen Bock. Ihr Revier ist die Straße, ihre Beute ist das Laster. Sie verstehen es, aus Lüsternheit und Perversion ein einträgliches Geschäft zu machen. Die Moral nehmen sie auf die leichte Schulter, denn gewerbsmäßige Unzucht ist ihr täglich Brot.

Die Girls von heute sind keine Kinder von Traurigkeit. Manch kesse Hupfdohle träumt vom großen Luxus und erliegt dem Lockruf des leichtverdienten Geldes. Versuchungen pflastern ihren Weg, Schamlosigkeit und Versündigung sind oft das Resultat. Ihr flottes Mundwerk und ihr aufreizendes Äußeres bringen so manchen Mann um den Verstand und um das Portemonnaie. Man kann es den Herren bei diesen Hüften auch kaum verargen, dass sie sich nicht mehr mit Gedanken an ihre dürren Klepper zuhause plagen! Ein Gemisch von Sachlichkeit und Raffinement, das fasziniert.

Erleben Sie die hinreißende Vera Tschechowa, den blutjungen Star aus „Noch minderjährig“. Unter der erfahrenen Regie von Rolf Olsen reift ihr Stern zu voller Blüte heran. Zwischen Jet-Set und Hinterzimmer versucht sie ihr Glück. Ihrem charmanten Liebreiz kann sich auch ein junger Mann aus Wien nicht entziehen. Ahnungslos von ihren schlüpfrigen Geheimnissen folgt er ihr nach Frankfurt, doch seine Rechnung geht nicht auf: er hatte sich falsche Hoffnungen auf Ehre und Treue dieser Frau gemacht. Wie Mädchen heute Männer lieben – auch davon berichtet dieser Film.

Gemeine Rauschgiftschmuggler, ruchlose Häscher, dreckige Kindertreiber, fiese Kanaillen, streitsüchtige Radaubrüder – im Moloch der Großstadt tummeln sich lichtscheue Gestalten, denen man nicht auf der Hintertreppe begegnen möchte. Sie verkehren in zwielichtigen Spelunken und heruntergekommenen Animierschuppen. Rücksichtslose Abkocher, die mit allen Wassern gewaschen sind. Mit ihnen ist nicht gut Kirschen essen, denn Anstand und Menschlichkeit sind ihnen fremd.

In den Gassen dieser Stadt von Weltformat lauert der Tod. Eine Serie von Dirnenmorden bringt Unruhe und Verdruss in die Kaschemmen. Ein Scheusal, ein Monstrum, eine Bestie in Menschengestalt rückt den leichten Mädchen zu Leibe. „Ich will auch Liebe machen“, schäumt es aus ihm hervor, doch mit solchen Zudringlichkeiten ist heutzutage kein Stich mehr zu machen – mit ihm wollen sie es nicht treiben. Krank vor Verlangen, gedemütigt durch Zurückweisung, sticht er nun gnadenlos zu!

Sehen Sie ein schonungsloses Protokoll menschlicher Gier und sittlicher Verkommenheit! Ein authentischer Tatsachenbericht über die Verfehlungen unserer Zeit. Kriminalität aus Müßiggang und Begehrlichkeitsverbrechen steigen weiterhin sprunghaft an. In Frankfurt ist jeder sechzehnte Einwohner straffällig, in anderen Städten ist es nicht besser. Könnten wir aber nicht alle mehr dazu beitragen, überall die Kriminalität zu behindern und Verbrechen verhüten zu helfen? Wir alle – auch Sie! Tun Sie den ersten Schritt! Sehen Sie es mit eigenen Augen: In Frankfurt sind die Nächte heiß!

In Frankfurt sind die Nächte heiß – BRD, Österreich 1966 – 97 Minuten (Videofassung um ca. 35 Minuten gekürzt) – Regie: Rolf Olsen – Drehbuch: Rolf Olsen – Kamera: Karl Löb – Musik: Erwin Halletz – Darsteller: Vera Tschechowa, Erik Schumann, Barbara Valentin, Richard Münch, Walter Kohut, Konrad Georg, Claus Ringer, Christiane Rücker, Fritz Tillmann.

Musikfilme sind so alt wie die Geschichte des Kinos. Schon früh versuchte man für den Film Tonaufnahmeverfahren zu entwickeln (zum Beispiel durch William Dicksons Kinetophone oder Léon Gaumonts Chronophone) oder zumindest Musiker zu filmen, um ihrem Bild während der Vorführung wenigstens die Musikaufnahmen parallel unterzulegen. Und wer erinnert sich nicht an die Legende des Tonfilmdurchbruchs durch den Musikfilm The Jazz Singer (1927) dem in den 30er Jahren das goldene Zeitalter des Musical-Films folgen sollte. Kino und Ton, Kino und Musik – das war also schon immer ein Traum, an dessen Anfänge heute nicht zuletzt zahlreiche Stummfilm-Aufführungen erinnern, bei denen man beizeiten das Gefühl bekommt die Musik stünde im Vordergrund, und nicht der „eigentliche“, stumme Film.

In den heutigen Musikvideos auf dem Fernsehbildschirm oder im Internet erscheint es ebenfalls meist selbstverständlich mehr auf den Ton als auf das Bild zu achten, so weit, dass einen manchmal das Gefühl überschleicht, es handele sich eher um einen Werbefilm, als um das visuelle Nachvollziehen eines musikalischen Erlebnisses. Wer kennt das nicht: man sitzt bei einem Konzert und lässt seinen Blick frei über die Bühne schweifen, von einem Musiker zum anderen, von einem Instrument, von einem Detail auf das Andere. Das Tempo bestimmt nicht unbedingt die Musik, das Tempo bestimmt man selbst. Und nicht nur bei Konzerten klassischer Musik, sondern eben auch in einer Kneipe oder einem kleineren Club, in dem die Talente junger Rockkünstler (meine bevorzugte Spielart) in aller Ausgiebigkeit bewundert werden dürfen. Denn nicht weniger als die Musik selbst, lässt sich hier das Aufführen, Vortragen und Vorspielen dieser Klänge, ihre Entstehung und Entfaltung im Augenblick, genießen.

Adäquate Filme, in denen einen das berühmte Gefühl „dabei“ zu sein überkommt, in denen man Gänsehaut verspürt, und die Faszination eines Musikereignisses auf den Zuseher und Zuhörer überspringt (auch wenn man im Grunde kein weitergehendes Interesse an den jeweiligen Künstlern und ihrer Arbeit in sich trägt), gibt es meiner Meinung nach wenige. Das Meiste davon ist auschnittsweise in Konzertfilmen und größeren Dokumentationen zu finden, doch widmen sich diese im Grunde oft einem breiteren Spektrum als dem singulären Moment der musikalischen Verführung unter Einhaltung der Elemente Zeit, Raum und Ort, und auch im Fernsehen wo jede Woche zahlreiche Musikauftritte mitgefilmt und teilweise sogar live ausgestrahlt werden, hat sich mir während der letzten 20 Jahre noch bei keinem einzigen Auftritt dieses Gefühl der hypnotischen Konzentration offenbart.

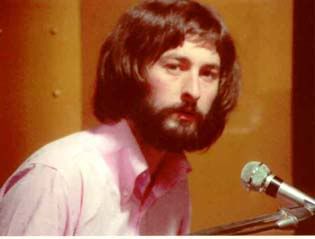

Anders in Haro Senfts Supertramp-Aufnahme von 1970. Die Musiker spielen wie entfesselt, während die Kamera ihnen zusieht, sich auf sie einlässt aber auch ihre eigenen Ideen verfolgt. Der Regisseur nicht als Inszenierer von visuellen Mätzchen, die ein analoges Gefühl des Überwältigtseins simulieren sollen, eine Traumwet in die man mit der Musik flüchten kann, sondern vielmehr als Garant für die Möglichkeit des Entstehens einer parallelen Welt, eines Traumortes, hier und jetzt, in diesem konkreten Raum, den die Musik transformiert. Die genuine Kraft von Klängen das Denken und Fühlen von Menschen direkt, an Ort und Stelle zu verändern, reflektiert Senfts Film indem er diese Magie filmisch sichtbar macht: Eben genau so, als säße man dabei und könnte sich selbst beim Denken und Fühlen beobachten. Der Filmemacher nicht so sehr als singulärer Visionär, sondern als banaler aber dafür nicht minder talentierter Erfüllungsgehilfe des Realen, der durch sein Abbild die Bazinsche Idee der göttlichen Transzendenz im Filmischen Ausdruck zu erreichen imstande ist.

Supertramp Portrait 1970 – BRD 1970 – 11 Minuten – Regie und Produktion: Haro Senft – Kamera: Klaus Müller-Laue, Konrad Kottowsk – Schnitt: Jane Hempel – Musik: Supertramp, improvisiert nach einem Song von Bob Dylan – Darsteller: Richard W. Palmer (Gitarre), Richard Davies (Orgel), Roger Hodgson (Bass), Keith Baker (Schlagzeug), sowie diverse Zuschauer

Den Film kann man hier in seiner ganzen Pracht kostenlos und in ausgezeichneter Qualität als Stream auf der Internetseite von Europa Film Treasures bestaunen.

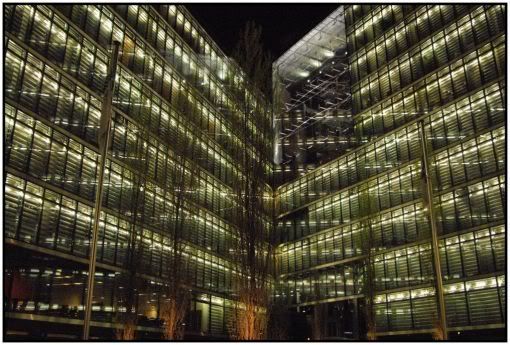

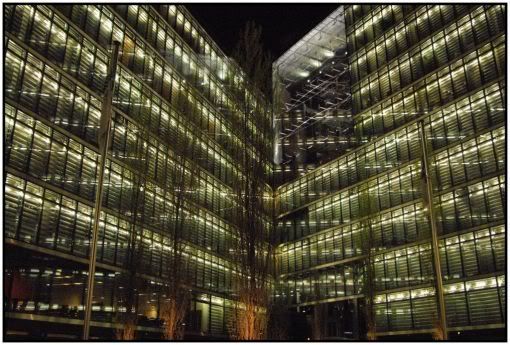

Eine Theaterbühne, Stimmen aus dem Off. Wir sind bei einer Probe. Wichtig ist jedoch die Inszenierung im Raum, kein Text, sondern Bewegung. Es herrscht Sprachlosigkeit. Die Welt als Bühne, das Leben als Inszenierung, und die Menschen als Statisten. In Eva Hillers faszinierend direktem filmischem Essay geht es um das Funktionieren des Systems, um die technischen Errungenschaften unserer Zivilisation. Um die Geister, die wir riefen, um die Dunkelheit zu bannen, und die wir inzwischen nicht mehr los werden.

Als fieser Zwilling von Chris Markers Sans soleil irgendwo zwischen Nikolaus Geyrhalters Unser täglich Brot und Jürgen Böttchers Rangierer angesiedelt, changiert der Kamerablick immer wieder zwischen Präzision der Kadrierung und Authentizität des Augenblicks, zwischen Travelling Shot und Momentaufnahme, um vor allem die materielle Präsenz der Dinge hervorzuheben, die Gewalt der Oberfläche. Brutal könnte man Kamera und Montage nennen, unbarmherzig, gnadenlos, direkt, denn die Härte des Gezeigten wird in der Inszenierung nicht aufgehoben. Formal werden die Prozesse teilweise nachvollzogen, jedoch ohne ihnen einen konkreten Raum zuzuweisen, ohne die Möglichkeit der Entfaltung. Unmittelbarkeit, Gleichzeitigkeit, Virtualität. Es gibt nichts zu entdecken, alles liegt offen zu Tage, und gerade dadurch überfordern uns die Zeichen und Informationen, die von Maschinen in einer Geschwindigkeit decodiert werden, welche den Moment menschlicher Bewusstwerdung um ein Vielfaches übersteigt, und uns gerade dadurch den evolutionären Prozess der Bewusstseinsbildung permanent schmerzlich vor Augen führt. Die Dinge denken nicht, sie handeln.

Fear and Desire hieß der erste Spielfilm Stanley Kubricks. Die Angst und das Begehren, Furcht und die Erlangung der Macht über die Furcht. Wer die Nacht beherrscht, beherrscht den Tag. Das Kino von Unsichtbare Tage ist, wie das Kino des Stanley Kubrick, ein Kino der Nacht. Und das vielfach benannte Schweigen der Bilder bei Kubrick entpuppt sich durch Hillers Film einfach als das Schweigen des Menschen. Systemzwang, strukturelle Gewalt, die Flucht vor dem Ich, der Wunsch nach Herrschaft über etwas, das sich nicht beherrschen lässt, das Faszinosum, das Paradox der Kontrolle: die ganze Palette von Kubricks Themenkomplexen findet sich in diesem Film wieder, ebenso wie seine Art der Inszenierung. Kubrick in Deutschland? Ja, tatsächlich.

„Schau in die Sonne. Welche Sonne? Na, die Sonne. Ach, das gelbe Ding da oben. Siehst du sie? Aber ja doch, ist doch immer da, seh ich doch immer. Aber schau mal hin, schau mal rein.“ Wenn wir zu lange in die Sonne blicken, erblinden wir. Die Realität die immer vor uns liegt übersehen wir daher bewusst. Denn das Licht der Erkenntnis ist die ständige Präsenz, die immer schon ist, und die uns inzwischen regelmäßig überfordert. Technik ist bei Hiller wie bei Kubrick fahler Ersatz, vergebliche Flucht. Und die Menschheit dadurch ein System, das sich selbst auslöscht. Das Offensichtliche als Offensichtliches präsentieren. Der Leerlauf der Bewegung und die Unmöglichkeit der Ausdehnung des menschlichen Geistes ohne gleichzeitige Ausdehnung des Bewusstseins. Also dehnen wir unsere Körper.

Es ist ein Verschwörungsfilm ohne eigentliche Verschwörung. Ein Film, der vom aus der Zeit fallen erzählt, und dabei selbst aus der Zeit gefallen wirkt. Er hätte auch gestern gedreht werden können, oder morgen. Unsichtbare Tage transportiert keine Ideen, stellt keine Fragen. Er zeigt auf und gibt Antworten. Um dem Tod zu entfliehen, um die Nacht zu zerstören, müssen wir auch den Tag zerstören, müssen wir letztendlich Maschine werden. Also der nächste Schritt in einer Evolution, die die Angst vor der Evolution beseitigen will. Wenn die Sonne eines Tages verglüht ist, glaubt der Mensch weiterleben zu können, indem er die Realität durch die Virtualität ersetzt. Denn wie formuliert es die Sprecherin im Film: Wenn alles Illusion ist, verschwindet die Illusion. Und diese Hoffnung scheint es zu sein, die den Menschen in seiner Flucht vor der Auseinandersetzung mit sich selbst letztlich antreibt.

Unsichtbare Tage oder Die Legende von den weißen Krokodilen – Deutschland 1991 – 75 Minuten – Regie und Produktion: Eva Hiller – Drehbuch: Eva Hiller, Wolfgang Kabisch – Kamera: Thomas Mauch – Musik: Matthias Raue – Schnitt: Stefan Beckers – Ton: Michael Busch – Sprecherin: Renan Demirkan

Bildquelle: derkrieger – http://tinyurl.com/4nmtaq2

Als 1960 Jean-Luc Godards „Ausser Atem“ in den europäischen Kinos erschien, war der Film nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Erfolg, sondern sollte für die Filmlandschaft der 60er Jahre prägend bleiben. Ähnlich wie 3 Jahrzehnte später nach Quentin Tarantinos Durchbruch mit Pulp Fiction, gab es in den Folgejahren zahlreiche Variationen die Godards erzählerischen Stil und seine Inszenierung von Paarbeziehungen, wie sie sich auch in seinen späteren Filmen wie „Die Verachtung“ (1963) oder „Die Außenseiterbande“ (1964) wiederfinden sollten, zu kopieren versuchten. Das Neue dabei war nicht unbedingt die Fokusverschiebung auf junge Protagonisten, die Bezugnahme auf die Jugendkultur und die Einbindung von Popmusik und Werbeästhetik, das Neue war, wie Godard seine Figuren und ihre Gesichter, wie er Räume und Landschaften filmte, wie er Körper in Bezug zu ihrer Umwelt setzte. Und wie er seine Bilder und Töne, ihre auch voneinander unabhängige Dynamik, durch seine Schnitte strukturierte. Was jedoch die meisten Godardepigonen der 60er von den Tarantinoimitatoren der 90er unterscheidet, ist die überraschende Tatsache, dass viele Filme scheinbar mühelos die Qualitäten ihres Vorbildes erreichten oder sogar noch übertrafen. Roger Fritz’ Mädchen – Mädchen war einer davon.

Natürlich waren das auch fast immer Filme, in denen Männer Frauen filmten, und Helga Anders ist daher Roger Fritz’ Version von Anna Karina, wobei sie in vielen Momenten vor allem wie eine junge Brigitte Bardot wirkt. Sie ist die jungendliche Tochter einer kleinbürgerlichen Familie, die wegen ihrer Affäre zu einem reichen Geschäftsmann einige Monate in einer Erziehungsanstalt verbringen musste, und zu Beginn des Films entlassen wird. Ihr zur Seite wird Jürgen Jung als Sohn eben jenes Geschäftsmannes gestellt, der wohl schon lange Zeit heimlich in Anders verliebt war, und diesmal die Chance des abwesenden Vaters (Hellmut Lange, der in Folge der Affäre noch im Gefängnis sitzt) nutzt: Zwischen Anders und Jung kommt es zur Liebesbeziehung, die am Ende des Films auf die Probe gestellt wird als der Vater wieder zurückkehrt.

Angesiedelt ist die nur wenige Tage umspannende Geschichte auf dem Fabrikgelände, zwischen malerischen Waldabschnitten und sterilen Industrieanlagen, zwischen Freizeit und Alltag, Büro, Steinbruch und Herrenhausvilla, lediglich unterbrochen von einem kurzen Abstecher in die noch tiefere Provinz zu Anders’ Eltern oder einem Ausflug in eine angesagte Diskothek in München – alles in intensiv vibrierendem Schwarzweiß von Kameramann Klaus König, der auch Hans-Jürgen Syberbergs im gleichen Jahr entstandenen Romy. Porträt eines Gesichts oder später Johannes Schaafs Traumstadt (1973) fotografieren sollte. Das besondere an Mädchen – Mädchen ist einerseits eben dieser spezifische Schauplatz – dieser Mikrokosmos der deutschen Gesellschaft, in dem viele ihrer Akteure zu finden sind – und die kontrastreiche Atmosphäre die beim Aufeinanderprallen der zahlreichen Ebenen entsteht, sowie andererseits die Beobachtung, dass bei Fritz fast alle Figuren bei ihren Auftritten gleich wichtig erscheinen. Und alle strahlen sie Erotik aus – nicht, weil sie es von sich aus tun würden, sondern weil der Kamerablick es so will.

Das Portrait einer Zeit, einer Gesellschaft, aber mit Lässigkeit statt Didaktik, Interesse statt Ablehnung. Zärtlich, liebevoll, nachgiebig, hintergründig, absurd, klarsichtig, vielschichtig, widersprüchlich, verspielt, satirisch, bitter, komisch, frustriert, abgeklärt, gekonnt. Von Godard lernen, heißt siegen lernen.

Mädchen – Mädchen – BRD 1966 – 102 Minuten – Regie und Produktion: Roger Fritz – Drehbuch: Roger Fritz, Eckhart Schmidt – Kamera: Klaus König – Musik: David Llywelyn – Schnitt: Heidi Genée – Bauten: Jevgenji Cherniajev – Darsteller: Helga Anders, Jürgen Jung, Hellmut Lange, Renate Grosser, Klaus Löwitsch, Ernst Ronnecker, Monika Zinnenberg, Christian Doermer, Werner Schwier

Emanzipierte Figuren die sich auf Augenhöhe begegnen, konsequent und selbstverständlich, in einem deutschen Film weit vor der Generation ’68. Pünktchen und Anton zeigt Kinder, die wissen was sie tun. Kinder die selbstbewusst, erfindungsreich, hellwach und in ihrer Persönlichkeit gefestigt sind. Der Film ist jedoch nicht einfach seiner Zeit voraus, sondern wie die besten Filme gänzlich in seiner Entstehungszeit verankert. So nah an der Realität wie man das von einem Studiofilm der 50er nicht unbedingt erwarten würde, lebt er dabei von der natürlichen Ausstrahlung seiner zwei Protagonisten. Anton, der ernsthafte, besorgte, gewissenhafte, und Pünktchen, die ausgelassenere, verspieltere, aber auch lebensklügere. Die beiden sind es, die alles in Gang halten. Die sich um die Eltern kümmern, die Lehrer belehren, die Erzieherinnen erziehen. Vor allem aber ist Pünktchen die Hauptfigur. Sie ist es, die Verbindungen schafft und das erzählerische Zentrum bildet. Ohne sie gäbe es den Film in dieser Form nicht. Gespielt wird Pünktchen von Sabine Eggerth, die die pointierte Beiläufigkeit der Regie großartig nachzuempfinden versteht. Thomas Engel fand hier seine Idealbesetzung.

Details, scheinbar beiläufige Dialoge und Momente sind dabei das Wesentliche. Indem das Nebensächliche in den Fokus rückt, gelingt es, Kästner kongenial auf die Leinwand zu übertragen. Es ist ein Film ohne konventionellen Spannungsverlauf, ein Film in dem, in der Tradition der Stummfilmkomödien, eine Situation zunächst wichtiger ist als sich daraus ergebende Konsequenzen. Faszinierend ist, dass Engel in jedem Moment weiß, was er tut. In einem Film, der anscheinend sein Debüt als Regisseur darstellt. Hier ist keiner, der eine Stimme sucht, sondern jemand der seine Sicht der Dinge verkündet und sich auszudrücken versteht. Direkt, einfach, schnörkellos. Der Film lebt vom Zusammenspiel seiner Elemente, der wunderbaren Musik, dem gelungenen Drehbuch, den bis in die kleinsten Nebenrollen großartig besetzten Schauspielern und der brillanten Kameraarbeit von Franz Weihmayr (Fährmann Maria, La Habanera, Liebe ’47).

Den wichtigsten Dialogaustausch der Erzählung kriegen wir dann folgerichtig auch nicht zu hören. In der zentralen Szene des Films findet Pünktchen nach langer Suche in der Stadt endlich Anton wieder. In einer einzigen Einstellung sehen wir sie aus einem Wagen steigen, und an der schwenkenden Kamera vorbei eine Treppe hinab rennen. Während die Kamera ihrer Bewegung zunächst folgt, bleibt sie, nachdem Pünktchen Anton auf der Treppe begegnet ist, auf Distanz und zeigt uns die Protagonisten in einen kurzen Dialog vertieft in Rückenansicht aus der Ferne, bis die beiden wieder die Treppe hinauf dem Bildausschnitt entgegen gerannt kommen, um den erneuten Schwenk überholend aus der Kadrierung zu verschwinden. In diesem kurzen Moment offenbart sich die Essenz von Engels inszenatorischer Raffinesse.

Ein Hauch von magischem Realismus durchzieht diesen Film. Zu finden sind das Interesse, die Sorgfalt und das Verständnis gegenüber den Figuren aus den frühen Filmen von Vittorio De Sica (man würde sich gar nicht wundern, würde Pünktchen ihrer Umwelt auch noch demonstrieren, wie man sich mit Hilfe eines Besens in die Luft erhebt um den Problemen des Alltags wie bei Miracolo a Milano (1951) zu entfliehen) oder den mexikanischen Werken Bunuels, mit denen Engels Film auch die rasche Skizzierung von sozialen Zuständen, sowie vor allem das sanfte Beharren auf der Unauflösbarkeit und Widersprüchlichkeit des Lebens teilt. Und natürlich hat Thomas wahrscheinlich auch viel von seinem Vater Erich Engel gelernt – an dem es vielleicht liegt, dass sich der Film für mich ständig nach DDR-Kino anfühlt – sowie in Sachen Timing und Rhythmus von Käutner, Lubitsch oder Wilder. Nicht jedoch Hommage oder Zitat, sondern eine Verwandschaft im Geiste verbindet ihn mit besagten Filmemachern. In der Literatur wäre aber neben Kästner der wichtigste ideele Verbindungspunkt wohl vor allem bei Astrid Lindgren zu finden. In der Tradition der Lindgrenschen Kinderhelden stehend, entdeckt man Pünktchen in dieser Verfilmung als Ahnherrin von Pippi Langstrumpf wieder.

Das Außergewöhnliche der filmischen Konzeption besteht aus diesem Blickwinkel betrachtet dann auch in der Verweigerung jedweder abschließenden Tragik. Obwohl die Ereignisse einen positiven Verlauf nehmen, und am Ende des Films das Happy End steht, wäre wenig anders, würde Anton von der Schule fliegen, würden Pünktchens Eltern sich scheiden lassen, und würde Antons Mutter sterben. Die Utopie in Pünktchen und Anton ist kein leeres Versprechen, kein fixer Glaube an Kinowunder, sondern die Emanzipation der Figuren von ihren Lebensumständen, der Glaube an den Menschen, der sich in der Freundschaft der Hauptfiguren spiegelt. Man spürt: egal was passiert, diese beiden werden es überstehen. Weil sie sind wie sie sind. Und die Umstände so, wie wir sie uns schaffen. Verkörpert wird das durch die Figur Pünktchens, die Gegensätze verbindet und Widersprüche aufhebt. Einfach so, durch die Kraft ihrer Überzeugungen.

Pünktchen und Anton – BRD, Österreich 1953 – 92 Minuten – Regie: Thomas Engel – Künstlerische Oberleitung: Erich Engel – Produktionsleitung: Hans Lehmann – Drehbuch: Maria Osten-Sacken, Thomas Engel, nach einer Vorlage von Erich Kästner – Kamera: Franz Weihmayr – Musik: Herbert Trantow, Heino Gaze, Carl de Groof – Schnitt: Anna Höllering – Bauten: Friedrich Jüptner-Jonstorff – Darsteller: Sabine Eggerth, Peter Feldt, Paul Klinger, Hertha Feiler, Heidemarie Hatheyer, Annie Rosar, Jane Tilden, Michael Janisch, Carl Möhner, Claus Kaap, Hans Putz, Hugo Gottschlich, Walter Varndal, Herbert Kroll, Maria Eis

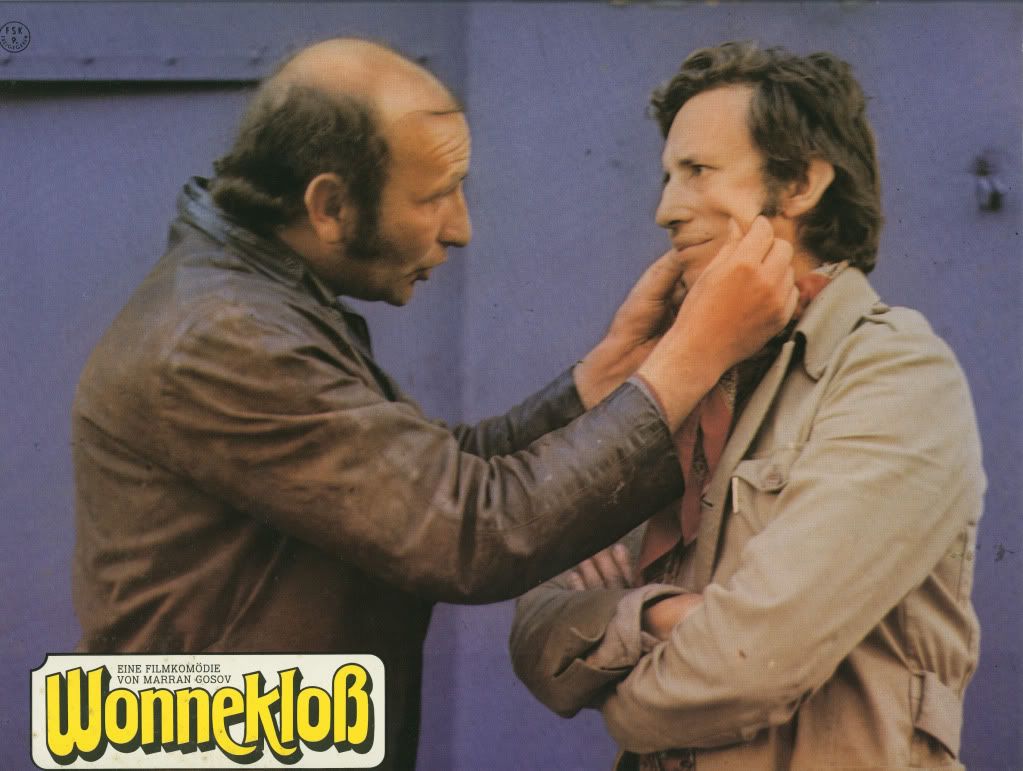

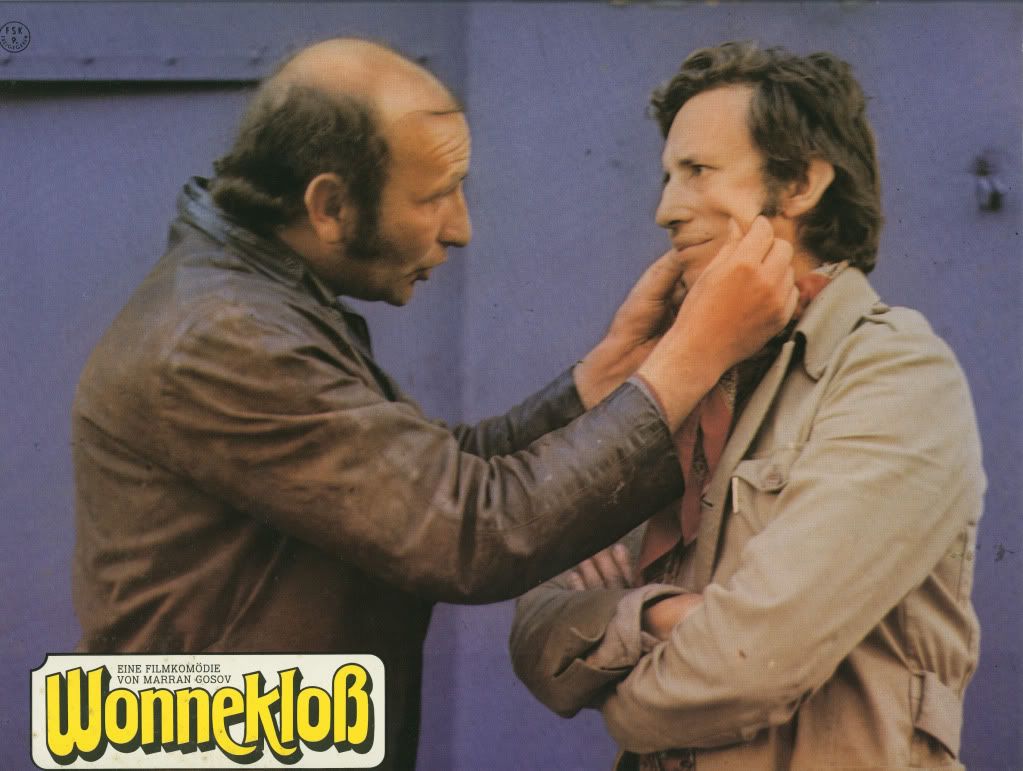

Wenn man Regisseure nach emotionalen Kategorien einteilen würde, so wäre Marran Gosov sicher bei den Melancholikern einzuordnen. Jedoch ist er wie viele Verzweifelte, die dem Selbstmitleid skeptisch gegenüberstehen, ein Satiriker. Und wie bei vielen Exilanten strahlt sein Werk einen Lebensunmut aus, der sich bewusst in einen Trotzoptimismus flüchtet. Gosov musste in der deutschen Filmszene der 60er wie von einem anderen Planeten gewirkt haben. Seine Filme sind nämlich nicht persönlich, weil er etwas zu erzählen hat, sondern weil es sonst gar keine gäbe. Und wenn man persönlich von vornherein schon am Ende ist, so gibt es von Film zu Film nur noch die Perfektionierung eines Schlusspunktes. Wonnekloß ist genau das: ein Vermächtnis, ein Testament, ein Fazit. Der Ausdruck einer Lebenserfahrung, aber auch der Erfahrung als Filmemacher in Deutschland.

Beginn: Comedian Harmonists, Splitscreen, Spaziergang durch die Stadt. Und alles ist bereits in diesen ersten Minuten Subversion. Die Neuerfindung als Zwangshandlung aus Instinkt. Wie so vieles im deutschen Film der damaligen Zeit, ist auch Wonnekloß ein Angebot für eine andere Form von Kino. Gosovs Methode ist die Improvisation, und die Rolle die dabei der Rhythmus einnimmt, ist von herausragender Bedeutung. Es geht um Verzögerung: fast jede Szene dauert, stolpert, tänzelt, über die gängige Präzision hinaus. Gosov ist dabei ein Meister des Timings, wie die Slapsticklegenden der Stummfilmära. Am einfachsten erkennt man das an seinem Musikansatz, der bereits zur Gänze in der Postmoderne angekommen ist, und Soundtrackpoeten wie Wong Kar Wai oder Quentin Tarantino vorwegnimmt.

Wonnekloß ist ein Abgesang auf ein Lebensgefühl, auf eine Art der Existenz, die nichts mit Zielen, sondern mit dem Augenblick zu tun hat. Und in seiner Großzügigkeit spendiert uns Gosov dadurch einige der pointiertesten Momente der deutschen Filmgeschichte: Der Besuch bei den Eltern, der Kampf mit der Gummipuppe, die Hilflosigkeit des Filmens. Es geht um Wunsch und Realität, und warum der Wunsch der Realität im Zweifellsfall vorzuziehen ist. Zumindest in der Utopie der Kunst. Ich stelle mir Gosov wie Sokrates in der Legende, von Schülern in der Todeszelle umgeben vor: milde lächelnd. Unbeugsam, ohne Konzessionen, mit dem Wunsch nach Transformation. Wonnekloß ist sein Vermächtnis.

Das Grundgefühl, die bittere Klarsichtigkeit als sanfte Ironie verkleidet, welche fast alle seine Lang- und Kurzfilme auszeichnet, findet sich wunderbar zusammengefasst in einer Beobachtung von Rainer Knepperges: In Schwabing fand ich im Sommer in einem Laden auf der Türkenstraße eine LP von Marran Gosov aus dem Jahr 1980. Weil sie ein Vermögen kostete, konnte ich nur den Text von der Rückseite der Plattenhülle in mein Notizbuch abschreiben: ‚Auch ich bin ein von Zukunftserfahrungen gebranntes Kind, zurückgefallen auf mich selbst und ahne schon die Gewissheit, dass am Ende nur jene Güte beweisen werden, die an nichts glauben.‘

Wonnekloß – BRD 1972 – 79 Minuten – Regie, Produktion und Drehbuch: Marran Gosov – Kamera: Bernd Fiedler, Helga Harnisch – Musik: Comedian Harmonists, u.a. – Schnitt: Sybille Mar – Darsteller: Dieter Augustin, Daisy von Lilienfeld, Hans Jacob, Dinka Mirkowatschki, Jan Odenthal, Toni Netzle, Fritz Pauli, Hanna Wördy, Michael Gordon, Ilona von Halem, Renate Zimmermann, Eva Pampuch, Bernd Fiedler, Dora Rau, Veith von Fürstenberg, Christian Friedel, Klaus Buszinski

„Der Film spielt in einer Welt, die von weniger Menschen bewohnt wird als die heutige, was zur Folge hat, dass die Übriggebliebenen wohlhabender sind und vereinzelter leben. Irgendetwas ist geschehen, was dazu geführt hat, aber niemand will oder kann sich noch daran erinnern, was es gewesen ist.“

Nicht Zbyněk Brynych hat das über seinen, sondern ein anderer Filmemacher über einen anderen Film gesagt. Ich habe es erst nach der vor atemlosen Wahnsinn schlingernden Tragödie der versehrten Engel erfassen können.

ENGEL, DIE IHRE FLÜGEL VERBRENNEN schleudert uns hinein in eine solche, somnambule Welt, hinein in ein Fegefeuer der von unsichtbarer Hand verwirrten Sicherheit des Menschlichen, hinein in ein futuristisch anmutendes, bedrohliches München bei Nacht, in die Anonymität eines riesigen Appartementhauses, in eine Welt nach 1968, aber in der nahen Zukunft.

Auf seinem Moped rast der 16jährige Robert Susmeit auf diese Welt zu, über die dunklen, nass glänzenden, nur von Leuchtreklame erhellten Straßen, seiner Mutter, Hilde Susmeit, hinterher. In lüsterner Ekstase ist sie mit ihrem Liebhaber auf dem Weg in dieses weiße Gebäude ist, um sich völlig gehen zu lassen. Die rasende Fahrt ist eine Flucht.

Jugendsolidarität scheint es nie gegeben zu haben. Ein dekadentes Großbürgertum hat die Freizügigkeit der Jugend für sich vereinnahmt.

Wie eine Meute von Raubtieren balgt es sich in der Bar des Hochhauses. Ohne Energie. Hedonismus weder mit Idealen, noch als Ideal selbst. Dort tanzen, zum elektronischen Weltraum-Rock’n’Roll von Peter Thomas, auch Eltern. Ihre Kinder, zu jung, um zu rebellieren und nicht alt genug, um zu zu reagieren, sind nicht mitgenommen worden auf dem Sprung von der Gegenwart in die Zukunft.

Robert wandelt suchend durch die gespenstischen, hell erleuchteten Korridore. Wonach er sucht ist nicht wichtig für ihn, nicht für uns. Man ahnt, dass er sich finden, neu erfinden wird in dieser Nacht. Wonach er sucht, das ahnen wir nur, als er den Liebhaber seiner Mutter mit einem Ventilgehäuse im Schwimmbad des Hauses erschlägt. Aber die gleichaltrige Moni Dingeldey beobachtet ihn – und erfasst es sofort.

Während der melancholische Inspektor Siegfried Rauch, zwischen sinnlosen Befragungen und einem verschämt-investigativen Flirt mit Hilde Susmeit (“Wissen Sie, Inspektor, dass ich noch nie bei jemandem so blaue Augen gesehen habe wie bei Ihnen?”), den apokalyptischen Neurosen einsamer Hausbewohner entgegentritt, verirren sich Robert und Moni in der Wohnung ihrer Mutter ineinander, in der Sicherheit des Affekts, dem Halt geteilten Schmerzes.

Kurz steht die Zeit im Apartement still: Robert und Moni wissen, was sie zusammengeführt hat. Vertrauen einander zögerlich, dann aber vollkommen, ausnahmslos. Fast schweigend. Sie haben auch Angst. In der sie wachsen, unmenschlich. Die flüchtige, aber impulsiv so greifbare Intimität dieser Momente dreht alles auf 0 zurück. Brynych, nicht nur ein Regisseur der rasenden Kamera sondern auch ein Regisseur des bedingungslosen Close-ups, kann von diesen beiden Gesichtern nicht lassen: Wie sie sich in wütender Verweiflung verzerrt und weinend aneinander schmiegen, als Monis Mutter im Nebenzimmer ihren eigenen Exzess veranstaltet.

Ein Exzess, der ihnen Angst macht um eine Liebe, unter der sie sich nichts vorstellen können und die diese Erwachsenenwelt in ihrem Konsum der Gefühle ihnen nicht erklären kann. Es ist der Film, der den Spieß umdreht und tatsächlich der Annahme folgt, dass die 68iger sich ins genaue Gegenteil ihrer Ausgangsposition verkehren könnten. Eine Dystopie. Auf der Strecke bleiben die Kinder selbst, weil ihnen keine Zeit geblieben ist.

Und dann gerät die mondäne, esoterisch pervertierte Welt dieses Hauses aus den Fugen, steigert sich das gelangweilte Partyvolk aus der Bar in eine reißende Hysterie, rottet sich zu einem geifernden Mob zusammen. Hetzt die beiden völlig unvorbereiteten Teenager in einer alptraumhaften Jagd durch die Korridore.

Im seidenen Licht am Ende der Nacht wanken diese als verlorenes Paar hinaus auf das Dach des Hauses. Hinter ihnen die Schreie der Meute, die Schreie des Vaters, der Mutter.

Da breiten die beiden Engel ihre versengten Flügel aus und fliegen davon. Der Inspektor sieht ihnen vom Fenster aus nach, mit seinen unglaublich blauen Augen – und weint.

ENGEL, DIE IHRE FLÜGEL VERBRENNEN – BRD 1970 – 87 Minuten

Regie: Zbyněk Brynych – Kamera: Josef Vanis – Musik: Peter Thomas – Schnitt: Sophie Mikorey, Rosina Chromec – Drehbuch: Herbert Reinecker

Darsteller: Jan Koester, Susanne Uhlen, Nadja Tiller, Siegfried Rauch, Jochen Busse, Werner Kreindl, Karl-Otto Alberty, Ellen Umlauf, Hertha von Walther, Liane Hielscher, Wolfgang Völz

Als in einer stürmischen Gewitternacht ein mysteriöser Fremder seinen letzten Atem ausgerechnet auf der Türschwelle von Diana und Regina aushaucht, ist dies für die beiden Hobbydetektivinnen der Auftakt zu einem wilden Abenteuer. Der Tote hat nämlich nicht nur einen Wurfdolch im Rücken, sondern auch eine Partitur in der Hand. Die darauf verzeichneten Töne und Texte ergeben zusammen ein altes Volkslied, das die scharfsinnigen Schönheiten geradewegs auf eine sonnige Insel führt. Es dauert nicht lange, da sehen sich die beiden, die ihre Brötchen im Übrigen nicht nur durch Privatschnüffelei, sondern auch mittels freizügiger Varieté-Performanzen verdienen, mit einer illustren Schar skurriler Gestalten konfrontiert, die allesamt ein Auge auf eine ominöse Zauberformel geworfen haben und fürchten, Diana und Regina könnten ihnen eben diese abspenstig machen.

So treffen die leichtgeschürzten Detektivinnen unter anderem auf eine mysteriöse Sekte, eine Gruppe radikaler Feministinnen, verrückte Wissenschaftler, durchtriebene Doppelagenten und einen unmoralischen Geschäftsmann, der offenbar unter der Fuchtel eines verhaltensauffälligen Kindes steht, das bestürzende Ähnlichkeit zu einem Nacktaffen aufweist. Blöd nur, dass die Informanten, mit denen sich die Ermittlerinnen zwischen allerlei Tanz- und Gesangseinlagen treffen, meist durch zweckentfremdetes Schneidwerkzeug schon ein verfrühtes Ende finden, bevor sie ihre kostbaren Informationen überhaupt preisgeben können. Irgendwie gelingt es Diana und Regina am Ende dann aber doch noch, dem totgeglaubten Biologen auf die Spur zu kommen, der mithilfe der heiß begehrten Super-Formel eine muskelbepackte Übermenschen-Rasse zu züchten plant.

Klingt wirr? Ist es auch! Und es ist großartig! Jenseits jeglicher Logik oder Plausibilität entspinnt sich dieses herrlich beknackte Spionage-Spiel zwischen Palmen, Strand und Sleaze-Gestöber, immer nur auf den Genuss des Augenblicks aus und nie den Zwängen der Kontinuität gehorchend. Es ist schon bewundernswert, mit welcher Leichtfüßigkeit Franco seine Protagonistinnen von Szene zu Szene tänzeln lässt, egal ob sie nun gerade halbnackt Saxophon spielen oder sich der Attacken peitschenschwingender Tunichtgute erwehren müssen. Nichts wird ernst genommen, alles ist ein Spiel. Wen interessiert es da schon noch, wenn zwischen all den albernen Zipfelmützen-Mönchen und grunzenden Übermensch-Proleten die Plausibilität auf der Strecke bleibt? Ausgeklügelte Geschichten gibt es im Kino schließlich wie Sand am Meer (Sand am Meer gibt es in diesem Film übrigens auch wie Sand am Meer, entspinnt sich doch der gefühlte Großteil des Plots vor sonnigen Postkarten-Stränden).

Was „Küss mich, Monster“ zu bieten hat, ist dagegen deutlich rarer gesät. Hier wird das kunstgeplagte Gehirn des geneigten Cineasten auf eine All-inclusive-Kreuzfahrt über das Meer der enthemmten Trivialitäten geschickt. Wer sich auf den Trip einlässt, darf sich verwöhnen lassen von den coolen Sprüchen strammer Bikini-Miezen, sinistren Superschurken, die in etwa so furchteinflößend wie Graf Zahl aus der „Sesamstraße“ sind, und Dialogen, die streng nach deutschem Trashgebot gebraut sind. Prädikat: Wohlfühl-Franco!

Küß mich, Monster – BRD/Spanien 1967 – 79 Minuten – Regie: Jess Franco – Drehbuch: Karl Heinz Mannchen, Jess Franco, Luis Revenga – Produktion: Pier A. Caminnecci, Adrian Hoven, José López Moreno – Kamera: Jorge Herrero, Franz Hofer – Musik: Jerry van Rooyen – Schnitt: Francisco García Velázquez, María Luisa Soriano – Darsteller: Janine Reynaud, Rosanna Yanni, Chris Howland, Michel Lemoine, Manuel Velasco, Manolo Otero, Ana Casares, Adrian Hoven, Marta Reves.