Bei der Reichweite des Fernsehens von 95 Prozent ergibt sich daraus eine Zuwendung der deutschen Bevölkerung zum Fernsehen von knapp 100 Milliarden Stunden individuellen Zuschauens pro Jahr. Im Vergleich dazu nehmen sich die ca. 127 Millionen Kinobesuche im Jahr 2005 in Deutschland mit jeweils zwei bis drei Stunden Dauer relativ bescheiden aus: Bereits an anderthalb Tagen wird von der Bevölkerung mehr Zeit vor dem Fernsehgerät verbracht als in einem Jahr im Kino. Diese Nutzungszahlen markieren heute das Verhältnis von Kino und Fernsehen in Deutschland.

zitiert nach Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse

4. Auflage, Verlag J.B. Metzler Stuttgart, 2007, Seite 12

September 6, 2011 | Veröffentlicht in

Blog,

Sano,

ZitateNeulich den Soundtrack zu Walter Hills Streets of Fire als deutsche LP in einem Ein-Euro-Shop entdeckt, und zwei Tage später den Film in OmU von einer slowenisch-kroatischen DVD geguckt, die ich schon länger zu Hause herumliegen hatte. Nach 4 mehr oder weniger erfolglosen Versuchen innerhalb der letzten 10 Jahre, war es höchste Zeit Walter Hill endlich für mich zu entdecken. Ich muss gestehen, es hat geklappt. Auf dem Backcover der LP finden sich nachfolgende, in meinem Geburtsjahr von Walter Hill verfasste Zeilen zu seinem Film, und ich habe ihnen, außer ein paar Screenshots der gesichteten DVD, nichts hinzuzufügen.

STREETS OF FIRE, is, by design, comic book in orientation, mock-epic in structure, movie-heroic in acting style, operatic in visual style and cowboy-cliche in dialogue. In short: a rock ’n‘ roll fable where the Leader of the Pack steals the Queen of the Hop and Soldier Boy comes home to do something about it.

Since I much prefer films that make people remember things they’ve forgotten to those that try to discover something new, in STREETS OF FIRE, I tried to make what I would have thought was a perfect movie when I was in my teens – I put in all the things I thought were great then and which I still have great affection for, custom cars, kissing in the rain, neon, trains in the night, high-speed pursuit, rumbles, rock stars, motorcycles, jokes in tough situations, leather jackets and questions of honor. Weiterlesen…

Am Anfang kommt Jessica Schwarz mit ihrem Auto im Hof ihrer reichen Eltern an, und bereits da wirkt sie deplaziert, sich nicht wirklich einfügend in ihre Umgebung. Man spürt sie kehrt heim: das ist ihr Zuhause. Doch sie gehört dort nicht hin. Sie hat es nur noch nicht bemerkt. Am Ende des Films ist davon nichts mehr da. Sie steht im Garten – nach langer Odyssee zurück gekehrt – es ist ihr Garten, ihr Platz. Aber von Heimat, von Zugehörigkeit ist keine Spur mehr. Wir wissen jetzt: diese Heimat trug sie in ihrem Herzen, sie drückte sie in ihren Gefühlen, ihren Gesten, ihrem Blick aus. Nun ist dies Vergangenheit, denn was die Figur sich zurück erobert hat ist die Realität. Besser gesagt der unverstellte Blick auf sie. Heimat als Illusion, als Geschenk der Naiven. Kalter Frühling ist ein Film über den Zerfall. Über den Verlust der Unschuld. Und über den Verlust des Selbst.

In Kalter Frühling, wie in vielen Filmen von Dominik Graf gibt es die Gegenwart nicht. Es gibt nur Vergangenheit und Zukunft, aus denen sich die Gegenwart als Punkt einer Bewegungsachse für uns als Zuschauer konstruiert. Der gegenwärtige Moment gewinnt also dadurch an Bedeutung, dass es für ihn ein davor und danach gibt, dass er also tatsächlich einzigartig ist. Und das zeigen uns die vielen Szenen in Kalter Frühling immer wieder. Die Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit jedes Augenblicks. Die Vergänglichkeit des Lebens. Da die Vergangenheit wie die Zukunft uns leitet, ist auch nichts je so wie es uns erscheint, sondern nur wie es sich uns ständig erschließt. Aus einzelnen Momenten eben.

Weiterlesen…

Das vorliegende Buch ist nicht, wie man meinen könnte, von Godard geschrieben worden. Nicht nur weil es eine Übersetzung ist, sondern vielmehr – wie es in der wunderbaren Einleitung zu Beginn der deutschen Ausgabe lautet – „die Übersetzung einer Übersetzung einer Übersetzung“, und zwar von einem Medium ins andere. Denn Godard hat das Buch auch nicht in der französischen Originalausgabe geschrieben: er hat es gesprochen.

Ursprünglich war ein Film vorgesehen gewesen, ein Videofilm. 1978 war Godard am Conservatoire d’Art Cinématographique in Montreal, wo er innerhalb einer Reihe von Filmkursen mit seinen Studenten eine Geschichte des Film erarbeiten wollte, die wohl als Vorläufer seiner späteren „Histoire(s) du cinéma“ zu gelten hat. Insofern ist das daraus resultierende Buch ein Protokoll im doppelten Sinne: einerseits als Abschrift und Übertragung von Tonbandaufzeichnungen die während der Gespräche im Seminar in Montreal entstanden sind, wobei im vorliegenden Fall leider nur Godard selbst zu Wort kommt, und die Fragen, Einwände und Eigenleistungen der Studenten weggelassen worden sind. Andererseits ist das Buch aber auch ein beredtes Zeugnis von Godards Lebensprojekt einer Filmgeschichte im und als Film. Was mit dem eigenwilligen Schreiben über Film in den Cahiers du cinéma anfing, und spätestens ab „Außer Atem“ offensichtlich war, lässt sich hier noch einmal detaillierter nachvollziehen, und bietet einen Schlüssel zu Godards gesamtem künstlerischen Schaffen. Weiterlesen…

Das Filmmuseum Wien hat sich für den ausklingenden Frühling ein besonders schmackhaftes Programm einfallen lassen. Zwei Reihen zu italienischem und französischem Kino, die eine Reise zur österreichischen Metropole während der kommenden Wochen fast aufzudrängen scheinen. Das erste Programm mit dem Titel La Storia. Visionen der Geschichte Italiens das am 12. Mai seinen Anfang nahm und sich bis 19. Juni erstreckt, wird von Olaf Möller kuratiert und beschäftigt sich mit der filmischen Abbildung und Verhandlung der Vergangenheit Italiens durch die italienische Filmgeschichte. Indem eine erweiterte Auffassung des Historienfilms zugrundegelegt wird handelt es sich bei einigen der 33 Filme – deren Produktionsdaten von 1920 bis 2010 reichen – auch um (damals) gegenwärtige Reflexionen die vor allem ihre eigene Zeit wiederzuspiegeln scheinen. Es geht in dieser Verflechtung von Zeitebenen also wohl vor allem um die Konstruktion von Geschichte selbst. im Ankündigungstext heißt es dazu:

Dank der patriotischen Vereinigung des Landes im Zuge des „Risorgimento“ stand 1861 zum ersten Mal seit den alten Römern wieder ein nationales Gebilde namens „Italia“ auf der Landkarte. Ein Ganzes wurde es aber erst 1870/71 mit der Einnahme und Hauptstadtwerdung Roms; und folgt man gewissen irredentistischen Bewegungen, dann wurde das Risorgimento – wenn überhaupt – erst mit dem Ende des „Großen Kriegs“ 1918 vollendet. Heute, im 150. Jahr nach der Staatsgründung, wirkt Italien immer noch ähnlich zerbrechlich wie in den Anfangstagen. In der ersten Sitzung des gesamtitalienischen Parlaments soll der konservative Politiker und Schriftsteller Massimo d’Azeglio gesagt haben, dass es nun zwar einen italienischen Staat gebe, dessen Bewohner, die Italiener, allerdings erst geschaffen werden müssten. Weiterlesen…

In Berlin findet zur Zeit (13. – 20. April) zum siebten mal das Filmfestival achtung berlin statt, in dem Filme mit aktuellen sowie historischen Bezügen zu Stadt und Leuten vorgestellt werden. Neben verschiedenen Wettbewerbsreihen mit zahlreichen neueren Arbeiten, wie z.B. Adams Ende, Papa Gold, dem Director’s Cut von RP Kahls 90er Jahre Kultfilm Angel Express, oder den beiden Dokumentarfilmen Gangsterläufer von Christian Stahl und 9 Leben von Maria Speth, sticht für mich vor allem die Zusammenstellung der Retrospektive-Reihe heraus. Unter dem Motto Musik – Stadt – Berlin werden ab Freitag in verschiedenen Berliner Festivalkinos annähernd 30 verschiedene Produktionen von den 50ern bis in die Gegenwart zu sehen sein. Das Besondere: Vom Experimentalfilm, über das Musikvideo und die Fernsehshow bis zu Spiel- und Dokumentarfilm und deren Mischformen reichen die zwischen 2 und 136 Minuten langen Filme – und das meißte (wenn nicht gar alles?) wohl tatsächlich als Vorführung von originalem 16 und 35mm Filmmaterial. So scheint es jedenfalls das Gespräch mit den beiden Sektionsleitern Florian Wachinger und Christine Kisorsy nahezulegen, denen man in einem kompakten und informativen Videobeitrag des Festival-TV über die Konzeption und Auswahl der Reihe zusehen kann, wobei man außerdem erfährt dass sich die Organisatoren neben der reinen Filmpräsentation auch um illustre Gäste bemüht haben. So wird man zu einigen Vorführungen teilweise mit den entsprechenden Filmemachern oder Darstellern rechnen dürfen, und – für mich als absolutes Higlight – bei dem 50er Jahre Musikfilm … und abends in die Scala der CCC-Film Produzentenlegende Artur Brauner begegnen können.

Link:

Ein genauerer Blick auf die Film- und Stabsangaben der Reihe lässt jedes Cineastenherz höher schlagen und zeigt auf, dass bei der Auswahl mit klarem Blick und viel Leidenschaft gearbeitet wurde. So begegnen sich hier Ost und West Jahrzehnte umspannend in Form des DEFA-Unterhaltungsfilm Revue um Mitternacht und der 80er Jahre Produktion White Star von Roland Klick, treffen Künstlerportraits von Manfred Krug, den Ärzten oder Nick Cave auf Dokumentationen der Ost- und Westberliner Jazzszene, der Ursprünge des Krautrock und die jüngere Technoszene des wiedervereinigten Berlin. Und als wenn das nicht schon genug wäre, handelt es sich bei einigen der Filme um weniger bekannte frühe Arbeiten von Hansjürgen Pohland, Jörg Buttgereit und Wolfgang Büld, der bereits vor der hier gezeigten experimentellen Musikvideokompilation Berlin Now (1985, mit Aufnahmen von Einstürzende Neubauten, Mona Mur, Matador, Die Haut, u.a.) während der späten 70er und frühen 80er einige Musikdokumentationen über Punk, Reggae, Rock und NDW gedreht hatte. Alles in allem bleiben bei dieser Reihe wahrscheinlich wenig Wünsche offen und wenn ich zur Zeit in Berlin wäre, würde ich die kommenden Tage mit Sicherheit in den Abspielstätten der Retrospektive verbringen. Mein Tipp: hingehen!

April 14, 2011 | Veröffentlicht in

Aktuelles Kino,

Blog,

Festivals,

Hinweise,

SanoAm 11. März erregte ein Blogeintrag mit dem Titel Aktion deutscher Film beim deutschsprachigen Filmblog Intergalaktische Filmreisen meine ausgestreckten Filmfühler. Um den deutschsprachigen Film ging es da, und um die Tatsache, dass ihm hierzulande als Alternative zur offenen Ablehnung im besten Fall wohlwollende Aufmerksamkeit zukommt. Jedenfalls empfand der Autor dies wohl so, und wollte das gerne ändern. So klang die Klage für mich aus einer verwandten Seele kommend, und musste mein Herz erreichen. Denn ich gebe es zu: schon lange bin ich dem deutschen Film verfallen. Gehe ich ins Kino, so bevorzugt in einen deutschen Film, bin ich bei Bekannten die einen Fernsehanschluß besitzen, so freue ich mich bei einer Filmsichtung automatisch über die deutschsprachige Originalfassung, und beim Kauf einer DVD im Kaufhaus oder Supermarkt liegt mein Hauptaugenmerk neben dem Preis immer auf der Frage ob es sich nicht eventuell um einen deutschsprachigen Film handeln könnte, den ich noch nicht kenne oder besitze. Ja, das heißt wirklich, ich schaue mir ALLES an. Solange es in deutscher Sprache oder im deutschsprachigen mitteluropäischen Raum entstanden ist, kann man mir jedes filmische Erzeugnis vorsetzen, denn: es interessiert mich grundsätzlich. Das führt selbst im filmfanatischen Freundeskreis beizeiten zu Stirnrunzeln und Fragezeichen im Gesicht. Eine mögliche Erklärung für meine Leidenschaft für den deutschsprachigen Film liegt (zumindest für mich) auf der Hand. Zwar lebe ich schon seit über zwei Jahrzehnten in Deutschland, sehe diese mir inzwischen vertraute Kultur aber immer noch mit fremden Augen. Und was für Andere vetraut und alltäglich, erscheint mir beizeiten immer noch eigentümlich fremd und faszinierend. Das exotische also, das manch ein Deutscher im Süden zu finden vermag, erscheint mir oft im Alltag. Weiterlesen…

März 29, 2011 | Veröffentlicht in

Blog,

Blogautoren,

Essays,

Hinweise,

Listen,

Sano

Musikfilme sind so alt wie die Geschichte des Kinos. Schon früh versuchte man für den Film Tonaufnahmeverfahren zu entwickeln (zum Beispiel durch William Dicksons Kinetophone oder Léon Gaumonts Chronophone) oder zumindest Musiker zu filmen, um ihrem Bild während der Vorführung wenigstens die Musikaufnahmen parallel unterzulegen. Und wer erinnert sich nicht an die Legende des Tonfilmdurchbruchs durch den Musikfilm The Jazz Singer (1927) dem in den 30er Jahren das goldene Zeitalter des Musical-Films folgen sollte. Kino und Ton, Kino und Musik – das war also schon immer ein Traum, an dessen Anfänge heute nicht zuletzt zahlreiche Stummfilm-Aufführungen erinnern, bei denen man beizeiten das Gefühl bekommt die Musik stünde im Vordergrund, und nicht der „eigentliche“, stumme Film.

In den heutigen Musikvideos auf dem Fernsehbildschirm oder im Internet erscheint es ebenfalls meist selbstverständlich mehr auf den Ton als auf das Bild zu achten, so weit, dass einen manchmal das Gefühl überschleicht, es handele sich eher um einen Werbefilm, als um das visuelle Nachvollziehen eines musikalischen Erlebnisses. Wer kennt das nicht: man sitzt bei einem Konzert und lässt seinen Blick frei über die Bühne schweifen, von einem Musiker zum anderen, von einem Instrument, von einem Detail auf das Andere. Das Tempo bestimmt nicht unbedingt die Musik, das Tempo bestimmt man selbst. Und nicht nur bei Konzerten klassischer Musik, sondern eben auch in einer Kneipe oder einem kleineren Club, in dem die Talente junger Rockkünstler (meine bevorzugte Spielart) in aller Ausgiebigkeit bewundert werden dürfen. Denn nicht weniger als die Musik selbst, lässt sich hier das Aufführen, Vortragen und Vorspielen dieser Klänge, ihre Entstehung und Entfaltung im Augenblick, genießen.

Adäquate Filme, in denen einen das berühmte Gefühl „dabei“ zu sein überkommt, in denen man Gänsehaut verspürt, und die Faszination eines Musikereignisses auf den Zuseher und Zuhörer überspringt (auch wenn man im Grunde kein weitergehendes Interesse an den jeweiligen Künstlern und ihrer Arbeit in sich trägt), gibt es meiner Meinung nach wenige. Das Meiste davon ist auschnittsweise in Konzertfilmen und größeren Dokumentationen zu finden, doch widmen sich diese im Grunde oft einem breiteren Spektrum als dem singulären Moment der musikalischen Verführung unter Einhaltung der Elemente Zeit, Raum und Ort, und auch im Fernsehen wo jede Woche zahlreiche Musikauftritte mitgefilmt und teilweise sogar live ausgestrahlt werden, hat sich mir während der letzten 20 Jahre noch bei keinem einzigen Auftritt dieses Gefühl der hypnotischen Konzentration offenbart.

Anders in Haro Senfts Supertramp-Aufnahme von 1970. Die Musiker spielen wie entfesselt, während die Kamera ihnen zusieht, sich auf sie einlässt aber auch ihre eigenen Ideen verfolgt. Der Regisseur nicht als Inszenierer von visuellen Mätzchen, die ein analoges Gefühl des Überwältigtseins simulieren sollen, eine Traumwet in die man mit der Musik flüchten kann, sondern vielmehr als Garant für die Möglichkeit des Entstehens einer parallelen Welt, eines Traumortes, hier und jetzt, in diesem konkreten Raum, den die Musik transformiert. Die genuine Kraft von Klängen das Denken und Fühlen von Menschen direkt, an Ort und Stelle zu verändern, reflektiert Senfts Film indem er diese Magie filmisch sichtbar macht: Eben genau so, als säße man dabei und könnte sich selbst beim Denken und Fühlen beobachten. Der Filmemacher nicht so sehr als singulärer Visionär, sondern als banaler aber dafür nicht minder talentierter Erfüllungsgehilfe des Realen, der durch sein Abbild die Bazinsche Idee der göttlichen Transzendenz im Filmischen Ausdruck zu erreichen imstande ist.

Supertramp Portrait 1970 – BRD 1970 – 11 Minuten – Regie und Produktion: Haro Senft – Kamera: Klaus Müller-Laue, Konrad Kottowsk – Schnitt: Jane Hempel – Musik: Supertramp, improvisiert nach einem Song von Bob Dylan – Darsteller: Richard W. Palmer (Gitarre), Richard Davies (Orgel), Roger Hodgson (Bass), Keith Baker (Schlagzeug), sowie diverse Zuschauer

Den Film kann man hier in seiner ganzen Pracht kostenlos und in ausgezeichneter Qualität als Stream auf der Internetseite von Europa Film Treasures bestaunen.

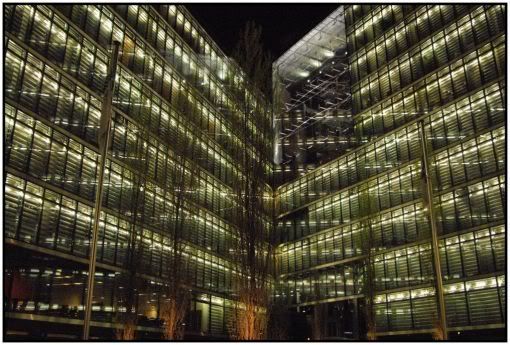

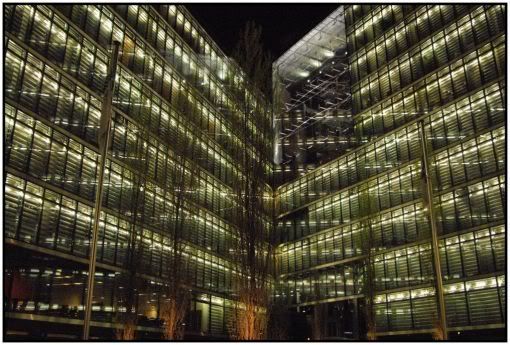

Eine Theaterbühne, Stimmen aus dem Off. Wir sind bei einer Probe. Wichtig ist jedoch die Inszenierung im Raum, kein Text, sondern Bewegung. Es herrscht Sprachlosigkeit. Die Welt als Bühne, das Leben als Inszenierung, und die Menschen als Statisten. In Eva Hillers faszinierend direktem filmischem Essay geht es um das Funktionieren des Systems, um die technischen Errungenschaften unserer Zivilisation. Um die Geister, die wir riefen, um die Dunkelheit zu bannen, und die wir inzwischen nicht mehr los werden.

Als fieser Zwilling von Chris Markers Sans soleil irgendwo zwischen Nikolaus Geyrhalters Unser täglich Brot und Jürgen Böttchers Rangierer angesiedelt, changiert der Kamerablick immer wieder zwischen Präzision der Kadrierung und Authentizität des Augenblicks, zwischen Travelling Shot und Momentaufnahme, um vor allem die materielle Präsenz der Dinge hervorzuheben, die Gewalt der Oberfläche. Brutal könnte man Kamera und Montage nennen, unbarmherzig, gnadenlos, direkt, denn die Härte des Gezeigten wird in der Inszenierung nicht aufgehoben. Formal werden die Prozesse teilweise nachvollzogen, jedoch ohne ihnen einen konkreten Raum zuzuweisen, ohne die Möglichkeit der Entfaltung. Unmittelbarkeit, Gleichzeitigkeit, Virtualität. Es gibt nichts zu entdecken, alles liegt offen zu Tage, und gerade dadurch überfordern uns die Zeichen und Informationen, die von Maschinen in einer Geschwindigkeit decodiert werden, welche den Moment menschlicher Bewusstwerdung um ein Vielfaches übersteigt, und uns gerade dadurch den evolutionären Prozess der Bewusstseinsbildung permanent schmerzlich vor Augen führt. Die Dinge denken nicht, sie handeln.

Fear and Desire hieß der erste Spielfilm Stanley Kubricks. Die Angst und das Begehren, Furcht und die Erlangung der Macht über die Furcht. Wer die Nacht beherrscht, beherrscht den Tag. Das Kino von Unsichtbare Tage ist, wie das Kino des Stanley Kubrick, ein Kino der Nacht. Und das vielfach benannte Schweigen der Bilder bei Kubrick entpuppt sich durch Hillers Film einfach als das Schweigen des Menschen. Systemzwang, strukturelle Gewalt, die Flucht vor dem Ich, der Wunsch nach Herrschaft über etwas, das sich nicht beherrschen lässt, das Faszinosum, das Paradox der Kontrolle: die ganze Palette von Kubricks Themenkomplexen findet sich in diesem Film wieder, ebenso wie seine Art der Inszenierung. Kubrick in Deutschland? Ja, tatsächlich.

„Schau in die Sonne. Welche Sonne? Na, die Sonne. Ach, das gelbe Ding da oben. Siehst du sie? Aber ja doch, ist doch immer da, seh ich doch immer. Aber schau mal hin, schau mal rein.“ Wenn wir zu lange in die Sonne blicken, erblinden wir. Die Realität die immer vor uns liegt übersehen wir daher bewusst. Denn das Licht der Erkenntnis ist die ständige Präsenz, die immer schon ist, und die uns inzwischen regelmäßig überfordert. Technik ist bei Hiller wie bei Kubrick fahler Ersatz, vergebliche Flucht. Und die Menschheit dadurch ein System, das sich selbst auslöscht. Das Offensichtliche als Offensichtliches präsentieren. Der Leerlauf der Bewegung und die Unmöglichkeit der Ausdehnung des menschlichen Geistes ohne gleichzeitige Ausdehnung des Bewusstseins. Also dehnen wir unsere Körper.

Es ist ein Verschwörungsfilm ohne eigentliche Verschwörung. Ein Film, der vom aus der Zeit fallen erzählt, und dabei selbst aus der Zeit gefallen wirkt. Er hätte auch gestern gedreht werden können, oder morgen. Unsichtbare Tage transportiert keine Ideen, stellt keine Fragen. Er zeigt auf und gibt Antworten. Um dem Tod zu entfliehen, um die Nacht zu zerstören, müssen wir auch den Tag zerstören, müssen wir letztendlich Maschine werden. Also der nächste Schritt in einer Evolution, die die Angst vor der Evolution beseitigen will. Wenn die Sonne eines Tages verglüht ist, glaubt der Mensch weiterleben zu können, indem er die Realität durch die Virtualität ersetzt. Denn wie formuliert es die Sprecherin im Film: Wenn alles Illusion ist, verschwindet die Illusion. Und diese Hoffnung scheint es zu sein, die den Menschen in seiner Flucht vor der Auseinandersetzung mit sich selbst letztlich antreibt.

Unsichtbare Tage oder Die Legende von den weißen Krokodilen – Deutschland 1991 – 75 Minuten – Regie und Produktion: Eva Hiller – Drehbuch: Eva Hiller, Wolfgang Kabisch – Kamera: Thomas Mauch – Musik: Matthias Raue – Schnitt: Stefan Beckers – Ton: Michael Busch – Sprecherin: Renan Demirkan

Bildquelle: derkrieger – http://tinyurl.com/4nmtaq2

Als 1960 Jean-Luc Godards „Ausser Atem“ in den europäischen Kinos erschien, war der Film nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Erfolg, sondern sollte für die Filmlandschaft der 60er Jahre prägend bleiben. Ähnlich wie 3 Jahrzehnte später nach Quentin Tarantinos Durchbruch mit Pulp Fiction, gab es in den Folgejahren zahlreiche Variationen die Godards erzählerischen Stil und seine Inszenierung von Paarbeziehungen, wie sie sich auch in seinen späteren Filmen wie „Die Verachtung“ (1963) oder „Die Außenseiterbande“ (1964) wiederfinden sollten, zu kopieren versuchten. Das Neue dabei war nicht unbedingt die Fokusverschiebung auf junge Protagonisten, die Bezugnahme auf die Jugendkultur und die Einbindung von Popmusik und Werbeästhetik, das Neue war, wie Godard seine Figuren und ihre Gesichter, wie er Räume und Landschaften filmte, wie er Körper in Bezug zu ihrer Umwelt setzte. Und wie er seine Bilder und Töne, ihre auch voneinander unabhängige Dynamik, durch seine Schnitte strukturierte. Was jedoch die meisten Godardepigonen der 60er von den Tarantinoimitatoren der 90er unterscheidet, ist die überraschende Tatsache, dass viele Filme scheinbar mühelos die Qualitäten ihres Vorbildes erreichten oder sogar noch übertrafen. Roger Fritz’ Mädchen – Mädchen war einer davon.

Natürlich waren das auch fast immer Filme, in denen Männer Frauen filmten, und Helga Anders ist daher Roger Fritz’ Version von Anna Karina, wobei sie in vielen Momenten vor allem wie eine junge Brigitte Bardot wirkt. Sie ist die jungendliche Tochter einer kleinbürgerlichen Familie, die wegen ihrer Affäre zu einem reichen Geschäftsmann einige Monate in einer Erziehungsanstalt verbringen musste, und zu Beginn des Films entlassen wird. Ihr zur Seite wird Jürgen Jung als Sohn eben jenes Geschäftsmannes gestellt, der wohl schon lange Zeit heimlich in Anders verliebt war, und diesmal die Chance des abwesenden Vaters (Hellmut Lange, der in Folge der Affäre noch im Gefängnis sitzt) nutzt: Zwischen Anders und Jung kommt es zur Liebesbeziehung, die am Ende des Films auf die Probe gestellt wird als der Vater wieder zurückkehrt.

Angesiedelt ist die nur wenige Tage umspannende Geschichte auf dem Fabrikgelände, zwischen malerischen Waldabschnitten und sterilen Industrieanlagen, zwischen Freizeit und Alltag, Büro, Steinbruch und Herrenhausvilla, lediglich unterbrochen von einem kurzen Abstecher in die noch tiefere Provinz zu Anders’ Eltern oder einem Ausflug in eine angesagte Diskothek in München – alles in intensiv vibrierendem Schwarzweiß von Kameramann Klaus König, der auch Hans-Jürgen Syberbergs im gleichen Jahr entstandenen Romy. Porträt eines Gesichts oder später Johannes Schaafs Traumstadt (1973) fotografieren sollte. Das besondere an Mädchen – Mädchen ist einerseits eben dieser spezifische Schauplatz – dieser Mikrokosmos der deutschen Gesellschaft, in dem viele ihrer Akteure zu finden sind – und die kontrastreiche Atmosphäre die beim Aufeinanderprallen der zahlreichen Ebenen entsteht, sowie andererseits die Beobachtung, dass bei Fritz fast alle Figuren bei ihren Auftritten gleich wichtig erscheinen. Und alle strahlen sie Erotik aus – nicht, weil sie es von sich aus tun würden, sondern weil der Kamerablick es so will.

Das Portrait einer Zeit, einer Gesellschaft, aber mit Lässigkeit statt Didaktik, Interesse statt Ablehnung. Zärtlich, liebevoll, nachgiebig, hintergründig, absurd, klarsichtig, vielschichtig, widersprüchlich, verspielt, satirisch, bitter, komisch, frustriert, abgeklärt, gekonnt. Von Godard lernen, heißt siegen lernen.

Mädchen – Mädchen – BRD 1966 – 102 Minuten – Regie und Produktion: Roger Fritz – Drehbuch: Roger Fritz, Eckhart Schmidt – Kamera: Klaus König – Musik: David Llywelyn – Schnitt: Heidi Genée – Bauten: Jevgenji Cherniajev – Darsteller: Helga Anders, Jürgen Jung, Hellmut Lange, Renate Grosser, Klaus Löwitsch, Ernst Ronnecker, Monika Zinnenberg, Christian Doermer, Werner Schwier