Schon seit im Oktober 2005 zum ersten Mal das mittlerweile traditionelle, jedes Jahr am ersten Oktober-Wochenende stattfindende und dieses Jahr in die sechste Runde gehende, in dieser Form in Deutschland einmalige Todd-AO-70mm-Festival stattfand, gehört die Schauburg in Karlsruhe zu den Vorreitern, was die Wiederentdeckung und vor allem das am Leben Erhalten des kinohistorischen und filmtechnischen Erbes angeht. Seit 2008 findet dort nun zusätzlich jährlich am ersten Juni-Wochenende das Widescreen-Weekend statt, das sich jedes Jahr einem anderen kinotechnischen Spezialthema widmet. Im ersten Anlauf ging es noch etwas vage und weitläufig um das Thema „In Technicolor, CinemaScope & stereophonischen Magnet-Ton“, bei der letztjährigen zweiten Ausgabe stand wiederum das Aufnahmeformat VistaVision im Vordergrund. Am ersten Juni-Wochenende 2010 geht es nun ans Eingemachte, wenn diesmal das mythenumrankte Tonverfahren „Sensurround“ im Mittelpunkt steht, dessen Konzeption einen Mittendrin-Effekt in neuer Dimension anstrebte und mittels Tiefton-Subwoofern einen Schalldruck auf den Zuschauer loslässt, der Erdbeben oder Kriegsschlachten zur körperlich nachempfundenen Erfahrung werden lassen soll. Abenteuerliche Geschichten von panischen Zuschauern, besorgten Anwohnern und Kinos, deren Wände und Decken durch den Schalldruck zu bröckeln begannen, begleiteten von Anfang an die Sensurround-Aufführungen und trugen ihren Teil dazu bei, dass diesem Spezialverfahren nur eine kurze Lebenszeit beschert war, zumal die dafür benötigte technische Ausstattung für die Kinos einen enormen materialtechnischen und finanziellen Aufwand bedeutete, zusätzlich verbunden mit dem Risiko, sich damit auch noch Schäden an den eigenen Räumlichkeiten einzuhandeln und obendrein für Belästigungen von Nachbarsälen und Anwohnern zu sorgen. Demzufolge wurden die technischen Zurüstungen bald wieder ausgebaut und nach nur fünf Kinofilmen zwischen 1974 und 1978 war das Kapitel Sensurround weitgehend beendet. Gerade die kurze Lebensdauer, die sich wegen der bald auch nicht mehr vorhandenen notwendigen technischen Voraussetzungen in den Kinos auch nicht über Wiederaufführungen fortsetzen konnte, machte das Verfahren zu einer Legende und einzelne Vorführungen zu einer ausgesprochen raren Gelegenheit. Auch ohne Kenntnis genauerer Fakten liegt die Vermutung nahe, dass die nun in Karlsruhe stattfindende Aufführung sämtlicher fünf Sensurround-Filme eine ziemlich einmalige Veranstaltung ist, die es in dieser originalgetreuen Form und diesem Umfang möglicherweise seit Jahrzehnten zumindest in Europa nicht mehr gegeben hat und vermutlich auch auf viele Jahre hinaus nicht noch einmal geben wird, und ist daher auch in Unkenntnis der Filme und des Verfahrens mit Sicherheit eine nachdrückliche Empfehlung wert, zumal sich die Schauburg mit ihrem schönen Saal mit großer, gekrümmter Cinerama-Leinwand und ihrer Ausstattung noch etwas von der Aura der Filmpaläste vergangener Tage bewahren konnte und damit jederzeit einen Besuch wert ist. Neben den fünf Sensurround-Filmen (ERDBEBEN, SCHLACHT UM MIDWAY, ACHTERBAHN, BATTLESTAR GALACTICA, MISSION GALACTICA) und einem begleitenden Rahmenprogramm gibt es als inoffiziellen Abschluss des Programms am Sonntag Abend um 21 Uhr außerdem noch eine Aufführung von TERMINATOR 2 in der englischen Originalfassung in 70mm über die Sensurround Tief-Bass Anlage, die allerdings nicht im Festivalprogramm angekündigt ist, weil es sich nicht um einen der originalen Sensurround-Filme handelt.

Einige Links mit weiterführenden Informationen:

Über das Widescreen-Festival mit Schwerpunkt „Sensurround“

Das Sensurround-Wochenende bei in70mm.com

Allgemeines zur Sensurround-Historie bei in70mm.com

Die Schauburg Karlsruhe

Bericht von einer früheren Karlsruher ERDBEBEN-Aufführung in Sensurround

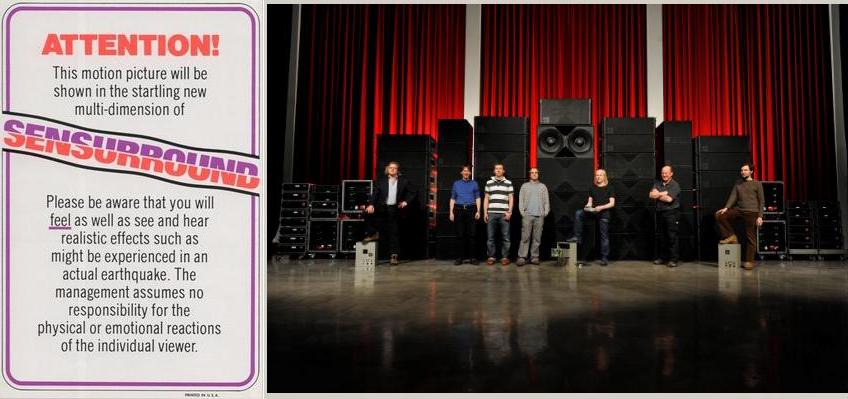

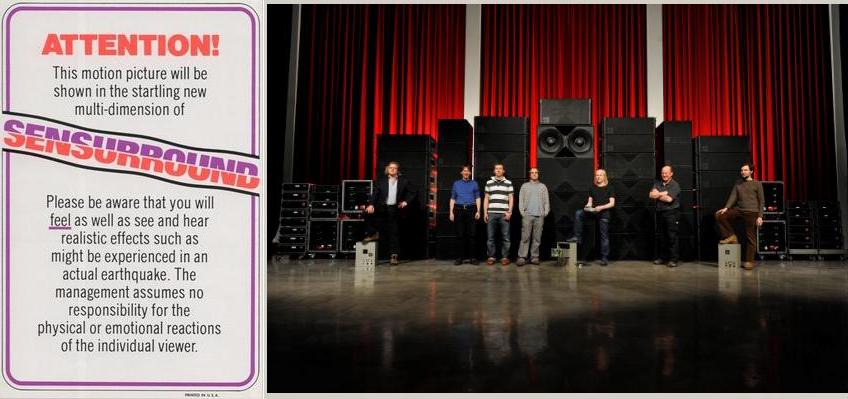

Und wie im nachfolgenden rechten Bild recht eindrucksvoll zu sehen ist, kann es der gerätetechnische Aufwand des Ganzen locker mit den Vorbereitungen eines großen Konzerts aufnehmen (weshalb dann der zunächst sehr hoch erscheinende Eintrittspreis von 19 bzw. 15 Euro pro Film sowie 90 bzw. 70 Euro pro Festivalpass mutmaßlich durchaus in einem angemessenen Verhältnis zum Aufwand des Veranstalters und zur Besonderheit des Aufführungs-Gegenwertes steht):

Mai 31, 2010 | Veröffentlicht in

Andreas,

Blog,

Hinweise |

Leave a comment

Die erste Retrospektive (mit dem/der CineMerit-Award-Preisträger/in wird noch eine weitere, vermutlich etwas kleinere folgen) des diesjährigen Münchner Filmfest steht fest: Ulrich Seidl. Und zwar mit allen Kurz- und TV-Filmen. Zitat:

Das FILMFEST MÜNCHEN präsentiert in der Retrospektive erstmalig alle Filme von Ulrich Seidl – eine Werkschau, die 30 Jahre umfasst: Von EINSVIERZIG, Seidls erstem Kurzfilm auf der Wiener Filmakademie, und DER BALL, „der Grund, warum man mich aus der Filmakademie rauswarf“ – bis hin zu aktuellen Projekten. Neben den Kinofilmen werden auch seine für das Fernsehen produzierten Filme (SPASS OHNE GRENZEN, DER BUSENFREUND, DIE LETZTEN MÄNNER u.a.) sowie einige kaum bekannte Kurzfilme zu sehen sein.

Mehr Informationen hier.

Zur Steigerung der Vorfreude schonmal: Romuald Karmakar über Seidls GOOD NEWS.

Da Cannes-Gewinner UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES von Apichatpong Weerasethakul eine Co-Produktion des Münchners „Haus der Kunst“ ist, stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch er in München zu sehen sein könnte. Zumindest die letzten drei Jahre waren die Gewinner der Goldenen Palme (4 WOCHEN, 3 MONATE UND 2 TAGE, ENTRE LES MURS, DAS WEISSE BAND) auch immer beim Filmfest verteten.

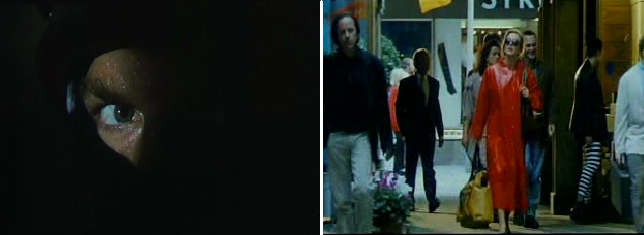

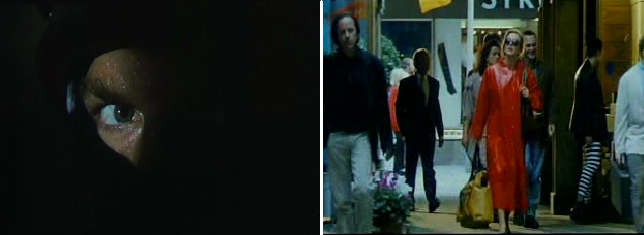

Ein Politthriller als Geistergeschichte. Die Figuren sind Schatten in einem unübersichtlichen Geflecht aus Politik, Polizei und organisiertem Verbrechen. Sie treten unvermittelt aus dem Dunkeln ins Bild und verschwinden dort wieder ebenso gleitend, sie sprechen aus dem Off, nachdem die Kamera sie nur flüchtig erhascht hat, flüstern, raunen sich im Vorbeigehen Vertrauliches zu, sind nur verrauschte Stimmen aus Funkgeräten, Telefonen oder von Tonbändern. Ein knallroter Regenmantel…

Es ist Zwischenkriegszeit. Der Kalte Krieg ist vorbei, BRD und DDR sind untergegangen, aber die „Berliner Republik“ hat noch nicht wirklich begonnen. In dieser Übergangsphase hält das organisierte Verbechen Einzug in die Politik, werden hinter Glasscheiben in den Konferenzzimmern die Anteile am neuen Land verkauft. Ein Trümmerfilm aus dem Jahr 1994.

Beschützt werden die Gespenster hinter den Glasscheiben vom SEK. Die Männer sind selbst Phantome, sie tragen Decknamen und Sturmhauben, bei denen nur die Augen als letztes Zeichen von Persönlichkeit hervorblitzen. Die Welt dieser Männer, ihre Rituale, ihr (brüchiger) Zusammenhalt sind wichtiger Teil von DIE SIEGER. Einer von ihnen, Heinz Schaefer ist ein Phantom aus der Vergangenheit – vor vier Jahren soll er sich umgebracht haben, doch Karl Simon erkennt ihn bei einem Einsatz gegen Geldfälscher wieder. Simon und Schaefer arbeiten beide für den Staat und sind doch Gegner in einem Dickicht aus V-Männern und machtpolitischen Grauzonen, sind Gehetzte, Zerrissene. Gesellschaftliches, Berufliches und Privates sind untrennbar, der Riss durch die Männer reicht tief in die Familien.

Oft wird DIE SIEGER als deutscher Actionfilm verkauft, dabei steht er eher in der Tradition der Polizeifilme von Lumet und den Mafiafilmen von Damiani. Doch Deutschland ist nicht Italien – die Mechanismen der Korruption laufen subtiler ab, vielleicht kann man ihnen nur mit Fantasie beikommen. Selten hat Grafs visueller Stil so gut zu einem Sujet gepasst, die unruhigen Kamerafahrten, die hektischen Zooms auf die Figuren, als ob er nach ihnen greifen, ihre Undurchsichtigkeit erfassen wollte. Genre heißt hier im Gegensatz zu vielen deutschen Filmen der 90er auch nicht der Wunsch möglichst amerikanisch auszusehen. Materiell ist der Film tief in der Bundesrepublik verhaftet: den Autobahnen und Raststätten, dem ICE und den Einkaufsmeilen, den Düsseldorfer Reihensiedlungen und den Vorstadtvillen. Hinter dieser materiellen Gegenwart lauern unterirdisch die Gespenster der Vergangenheit, der Terrorismus und sein politischer Mißbrauch. Sehnsüchte werden wach, nach DIE MACHT DES GELDES, dem Film den Graf nach dem Buch von Christoph Fromm über die Herrhausen-Entführung drehen wollte.

Das Ende des Traums vom deutschen Genrekino soll DIE SIEGER gewesen sein. Dass der Film gescheitert ist, darin schienen und scheinen sich fast alle einig zu sein: das Publikum, das ihn mied, die Kritik, die ihn nie bedingungslos liebte und auch Graf selbst – nach vielen Eingriffen ins Drehbuch.

Aber das Schöne am Kino ist, dass die Produktionsgeschichte irgendwann zurücktritt und es kein „hätte, könnte, sollte“ mehr gibt. Und der Film beginnt ein Eigenleben in den Köpfen der Zuschauer zu entwickeln, das weder der Regisseur mit seiner Vision noch die Filmbürokraten mit ihrem Kommerzstreben so vorhersehen können. Es ist wie bei Ciminos HEAVEN’S GATE, wo die Träume zu groß werden fürs Kino, wo nur noch Spuren, Bruchstücke, Ahnungen davon auf dem Zelluloid zurückbleiben. Doch Unvollkommenheit heißt auch immer Unabgeschlossenheit und damit: Offenheit. Eine Einladung mitzuträumen.

Der Traum vom deutschen Genrekino, so viel zu groß er manchmal auch scheinen mag, ist jedenfalls noch lange nicht ausgeträumt.

Die Sieger – Deutschland 1994 – 130 Minuten – Regie: Dominik Graf – Drehbuch: Günter Schütter – Produktion: Günter Rohrbach, Christoph Holch – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Dominik Graf, Helmut Spanner, Loy Wesselburg – Darsteller: Herbert Knaup, Katja Flint, Hannes Jaenicke, Heinz Hoenig, Meret Becker, Natalia Wörner, Thomas Schücke.

Screenshots: © Eurovideo

Im Western gibt es das: Ein Mann, schweigsam, sich selbst genug, in der Weite der Landschaft. Verborgen fast aber doch majestätisch. Denn er ist die Landschaft, ist Natur. Das Gesicht wie aus Stein gehauen, dem Leben abgetrotzt. Die Städte tragen Namen, sagenumwobene, Santa Fé, Colorado, Dodge City.

Die Sehnsucht nach der Stadt.

Marseille ist so ein Film, ein Großstadtwestern, unter umgekehrten Vorzeichen. Die Sehnsucht ist da, die Einsamkeit die Verzweiflung. Schweigen ist Leid geworden. Sophie (Maren Eggert) ist auf der Suche nach Artikulation. Sie fotografiert, Plätze in Städten, als würde sie ausprobieren, wie es ist ein Ort zu sein. Einfach nur zu sein, wie eine Straße, ein Baum, ein Gebäude. Räume als Zwischenräume, der Verlust von Permanenz. Die Suche nach sich selbst im Fremden produziert Bilder von uns selbst. Es geht nicht ums Entdecken, sondern um das entdeckt werden, um Heimat.

Wie der Westernheld sich manchmal die Stadt und ihre Zivilisation als verlorenes Paradies erträumt, so wird für Sophie Marseille die identitätsstiftende Projektionsfläche. Doch in der Realität muss der Traum enttäuscht werden. Was ist Marseille, was ist eine Stadt? Was sind Menschen, wie sind sie, und wieso? Das wunderbare an Schanelecs Filmen, trotz aller Strenge, trotz Formwillen und Nüchternheit, ist die ungemeine Freiheit, die im Bestehen auf Fragen verbleibt. Fragen als Lebensinhalt, Suchen als Potenz. Wenn Maren Eggert am Ende überfallen wurde, enttäuscht und verzweifelt sitzt sie da beim Verhör bei der Polizei, dann gibt es einen Moment der Erkenntnis, durch das Unvorhergesehene, durch den Schmerz und die Enttäuschung. Erst wenn die eigene Hoffnung betrogen wurde, kann sich das Leben wieder seinen Platz suchen. Am Ende gibt es den Strand, das Meer, die Figur in der Ferne. Einsam, aber nicht mehr allein. Im Leben.

Maren Eggert hat ein Gesicht wie eine Landschaft. Alles spielt sich darauf ab, in ihrer Miene die von stoischer Ruhe geprägt zu sein scheint, spiegelt sich die ganze Welt, und Sophies Unverständnis.

Wie im Western ersehnt sie den Wechsel der Identität. Angela Schanelec ist vielleicht das größte Regietalent im deutschen Film der letzten 20 Jahre. Ein Phänomen, ein Wunder. Ihre Filme sind das, was intellektuelles Kino hierzulande selten zustande brachte. Reine Emotion. Eine singuläre Vision, etwas was es vergleichbar wohl nur bei Straub und Huillet gab, jedoch ohne revolutionären Impetus, ohne Progression, ohne gesellschaftliches Bewusstsein im klassischen Sinne. Statt Äußerung gibt es Stille. Das Voranschreiten der Zeit im Vakuum der Ohnmacht.

Wenn ich gezwungen wäre den besten deutschen Film der letzten 10 Jahre zu benennen, es wäre wohl dieser.

Marseille – Deutschland, Frankreich 2004 – 95 Minuten – Regie: Angela Schanelec – Drehbuch: Angela Schanelec – Produktion: Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber, Jörg Schneider, Antonin Dedet – Kamera: Reinhold Vorschneider, Kareem La Vaullee – Mischung: Martin Steyer – Schnitt: Bettina Böhler – Darsteller: Maren Eggert, Marie-Lou Sellem, Devid Striesow, Louis Schanelec, Emily Atef

Da war zur Abwechslung von Wallace und May mal ein James Hadley Chase-Roman, den Horst Wendlandt aufgekauft und an sein bewährtes Team weitergeleitet hat um mit großzügiger als üblichem Budget einen internationalen Thriller aufzuziehen. Das hat natürlich nicht geklappt. Die Winnetou-Filme sind schließlich auch keine internationalen Großfilme geworden. Aber irgendwie hat sich da irgendetwas Absonderliches getan. Die Glieder der Wendlandt-Kette in der falschen Reihenfolge, mit dem falschen Fuß, dem falschen Auge? Man weiß es nicht. Wie könnte man auch bei diesem Film? Fangen wir mal an mit dem wichtigen Neuzugang und temporären Einsprung für Alfred Vohrers langjährigen Kamermann des Vertrauens, Karl Löb:

Wir wollen für einen Moment vergessen, dass Bruno Mondi als Kameramann in den 40igern die dämonischen Höhenflüge des Veit Harlan durch die Tiefen des nationalsozialistischen Manipulationslabyrinths so unendlich berauschend aussehen hat lassen. Stattdessen wollen wir uns kurzzeitig daran ergötzen, dass Bruno Mondi in WARTEZIMMER ZUM JENSEITS den kühl-stahlgrauen Höhenflug von Edgar Wallace-Regisseur Alfred Vohrer durch die düsteren Täler des Film noir mit schamlos glatter Bärbeißigkeit und schäbigem Grandeur veredelt.

Das gibt ihm den letzten Schliff. Diesem Vohrer, der wie kein anderer Kriminalfilm des schwulen Regisseurs beherzt zum tragischen, um zwei Ecken sexuell motivierten amerikanischen Genre-Pathos greift um es in europäischen Camp zu verwandeln, der so stillvoll und versonnen ist, dass er schon nicht mehr so recht campig sein kann. Dieses Pathos. Sexualität hat hier keine Präsenz mehr.

Mit ihm [dem Pathos] ist der Film auch wie kein anderes Werk des “kantigen Folterknechts des deutschen Krimis” (fiktives Zitat) irgendwie doch nah am Erzählkino dran. Das will er auch, so ein bischen jedenfalls. Eigentlich ist er doch ein ganz großes Melodram, in das manchmal das naive Krimimärchen nach Wallace-Constantin-Art hineinsickert. Was für ein Melodram das ist, eigentlich.

Das regenverhangene London, dass in Mondis schwermütigem, schwarzweißen Guillotine-Scope ein zum Sterben schöner, völlig toter Ort ist. Hildegard Knefs lakonischer, aber auch so unendlich schmerzender, trauriger Blick, der unter ihrem schweren Make-up zu versinken droht, wenn sie in Momenten der scheinbar gleichgültigen Konzentrationslosigkeit den Augenaufschlag macht. Ein Engel, der in einer Tabakwolke seine gebrochenen Flügel schwingt. Ihre kühle Hoffnungslosigkeit und morbide, reife Erotik trifft auf den virilen Sex des jungen, athletischen Götz George der aber so viril wie in seinen Karl May-Filmen dann doch nicht mehr ist. Der unfassbare und schwer greifbare Schwermut und die Depressivität dieses monströs-wunderbar mißlungenen Kommerzkino-Artefakts – Ein Flop, natürlich – muss auch ihn, den Haudrauf, ergriffen und in einen ätherischen Halbschlaf versetzt haben. Denn hier erträgt bei aller stilvollen Maskerade niemand, was ihm aufgebürdet wird. Die Knef nicht ihr Schicksal als einsame Dame in Schwarz am Ende der Kette und der George sein läppisches Buben-Heldentum, dass ihn gerade so davor bewahrt, als buchstäblicher Fleischmatsch zu enden. Überhaupt: Das titelgebende Wartezimmer. Eine sterile Vernichtungsmaschine, die im Noch-Nachkriegsdeutschland womöglich die Unbehaglichkeit des Films gekrönt haben dürfte. Pinkas Brauns schmieriger Westentaschen-Gangster wird davor ganz klein mit Hut. Von den Niederungen, in denen sich Klaus Kinskis erbärmlich versoffener Messerwerfer oder auch der “große”, gelähmte Gangsterboss Richard Münch bewegen, gar nicht zu sprechen. Verdammt sind sie alle, und dementsprechend stimmt Karl May-Komponist Martin Böttcher auf der Tonspur eine seiner unvergleichlichsten Kompositionen an, ein melancholisch-sehnsüchtiges Klavierkonzert, dass all diese Niedrigkeiten, diese so kalte, seelenlose Welt dieses Films, wieder in den trist-schönen Nieselregen und durchdringenden Frühjahrsnebel zurückmanövriert – dahin, wo sie zu Beginn hergekommen ist. Und da, ganz hinten, als Silhouette im Nebel, steht der Knef-Engel und weint sein aufweichendes Make up ins Meer.

So fühlt sich dieser Film in meinem Kopf nach drei Jahren an. Wenn ich ihn nun wieder sähe? Vielleicht ist dieser Text eine Wunschvorstellung. Oder eine Verklärung. Oder aber, und das wäre mir am liebsten, eine Lüge.

Das Wichtigste zuerst: James Grays Abenteuerepos THE LOST CITY OF Z, sein erster Ausflug außerhalb der New Yorker milieus, nimmt immer konkretere Formen an. Wie Screen berichtet ist Inferno Entertainement in das Projekt eingestiegen, was zur Folge haben könnte, dass die Dreharbeiten demnächst beginnen können, sobald Brad Pitt das vormalige Soderbergh-Projekt (jetzt: Bennett Miller) MONEYBALL abgedreht hat. An der Stelle sei nochmal auf das mittlerweile schon fast ein Jahr alte Interview mit Gray bei collider.com hingewiesen, in dem Gray über den Film, die Hauptfigur Percy Fawcett und Werner Herzog spricht.

Screen weiß auch das Neueste über ALLELUIA, ein Serienkillerroadmovie und das neue Projekt von Fabrice du Welz (VINYAN, CALVAIRE).

Der Wettbewerb in Cannes scheint unterdessen weiter vor sich hinzudümpeln, weder größere Totalausfälle noch Meisterwerke sind bisher von der Kritik entdeckt worden. Die Langeweile scheint einige Kritiker schon so übermannt zu haben, dass sie sich die kleinen Skandale selber zusammen dichten. Der ausgebuhte (oder auch nicht) Kiarostami interessiert mich nach dem meiner Meinung nach völlig fehgeschlagenen SHIRIN eigentlich nicht besonders, aber es scheint neben Mike Leighs ANOTHER YEAR der Film zu sein, der mit am Wohlwollendsten aufgenommen wurde.

Spannender klingt da schon OUTRAGE von Takeshi Kitano. Schon im ersten Satz seiner Kritik bei Screen schafft Dan Fainaru es, mir sehr klar zu machen, warum es ein schlimmer Fehler war, die letzten Kitanos bei Festivals immer auszulassen (ich hätte da natürlich auch einfach auf Andreas hören können):

„After eight years of soul-searching filmic experiments, using himself, his art and everything he did in the past for metaphorical purposes, Takeshi Kitano is back at what obviously comes easiest for him, another Yakuza picture (…)“.

Auch wie Jan Schulze-Ojala den Film in der ZEIT beschreibt, klingt das alles sehr vielversprechend: kompromisslose Gewaltdarstellung trifft kompromisslose Gesellschaftskritik.

Bleibt noch der Geheimtipp, den Blickpunkt: Film ausgemacht und den auch Movies & Sports aufgegriffen hat: LES AMOURS IMAGINAIRES des sehr jungen Québécois Xavier Dolan. Wirklich jeder scheint begeistert vom Talent des 21-Jährigen zu sein, auch wenn einige noch einen wirklich eigenen Stil vermissen. Sein Debüt J’AI TUÉ MA MÈRE war seinerzeit ein Riesenhype in Montréal, auch hier hat wirklich jeder davon geschwärmt (was wiederum durchaus verdächtig war, ich selbst habe ihn leider verpasst). Sein Debüt hatte der 21-Jährige selbst geschrieben, selbst produziert, selbst die Hauptrolle übernommen, selbst Regie geführt und sogar die Poster selbst entworfen und es damit schon bis zur Quinzaine 2009 nach Cannes geschafft. Auch bei seinem neuen Film scheint Dolan wieder ähnlich viele Aufgaben übernommen zu haben. Der Trailer zu LES AMOURS IMAGINAIRES sieht in der Tat nach einer Mischung aus Nouvelle Vague und Wong Kar-Wai aus, fast schon zu sehr, so als hätte man beides mit einem Regieprogramm am PC zusammen geworfen. Aber allein schon weil der Film im Montrealer Viertel Mile End gedreht wurde, muss ich ihn unbedingt sehen. Bitte liebes Filmfest München, nutzt eure Québec-Connection und holt ihn im Juni zu euch!

Update: BLUE VALENTINE von Derek Cianfrance, mit Michelle Williams und Ryan Gosling in den Hauptrollen, hatte (scheinbar heute?) seine erste Aufführung in der Un certain regard-Reihe. Seine Premiere hatte der Film schon in Sundance und bekam fast durchweg enthusiastische Kritiken, siehe hier, hier oder hier. Mir genügt diese Inhaltsangabe und dieser kurze Filmausschnitt, um zu wissen, dass ich den Film sehen will. Sieht aus wie eine Mischung aus Cassavetes und Maren Ade, vielleicht ist es sogar der Film, als den ich mir ALLE ANDEREN (der trotzdem toll war) gewünscht hätte. Nur eben mit Michelle Williams, die gerade in MAMMOTH gezeigt hat, dass sie mit ihrer Performance auch einen eher mißglückten Film ganz allein tragen kann

Update 2: Variety liebt PICCO von Philip Koch, der in der Quinzaine des Réalisateurs läuft und beim Max-Ophüls-Preis schon die deutsche Filmkritik beeindruckte.

Cannes, dritter Tag, was bisher aus der Berichterstattung hängen geblieben ist:

– Am Interessantesten im Market: Jean-Claude Van Dammes zweiter Film als Regisseur THE EAGLE PATH (der nicht sein Debüt ist, wie Jordan Mintzer von Variety behauptet, das war THE QUEST). Mintzer zerreißt den Film in der Luft, aber was er über die freudianische Montage und van Dammes Versuche sich als europäischer Auteur à la Godard zu gerieren schreibt, klingt ultraspannend. Den Trailer gibt es auch schon, könnte in der Tat experimentelles Actionkino zwischen Trash und Avantgarde werden.

– Was das Autorenkino angeht wäre auch MARTI, DUPA CRACIUN (TUESDAY, AFTER CHRISTMAS) von Radu Muntean zu nennen, der in Un Certain Regard läuft. Für Besucher des diesjährigen Filmfests München vielleicht besonders interessant, da schon Munteans Vorgängerfilm BOOGIE in München 2008 im Internationalen Programm gezeigt wurde (der seinerzeit in Cannes in der Quinzaine des Réalisateurs lief). Und da sich letztes Jahr ein verstärkter Fokus auf Rumänien in München ausmachen ließ (mit, ich glaube, drei oder vier Filmen), besteht eventuell berechtigte Hoffnung TUESDAY, AFTER CHRISTMAS dieses Jahr auch auf dem Filmfest sehen zu können.

Steven Zeitchik von der L.A. Times ist der Film jedenfalls Anlass darüber zu spekulieren, ob es in Rumänien illegal sei, schlechte Filme zu drehen. Barbara Schweizerhof von epd Film hat ihn als ihren Lieblingsfilm der ersten anderthalb Tage in Cannes entdeckt. Und auch Variety zeigt sich angetan. Einig scheinen sich alle in ihrer Begeisterung über Munteans reduzierten, minimalistischen Stil (aber eben doch „distinctly stylized“ wie Zeitchik schreibt) zu sein, der sich ganz auf seine Figuren konzentriert.

– Von den Wettbewerbsfilmen finde ich CHONGQING BLUES von Wang Xiaoshuai am Interessantesten. Die Tatsache, dass hier wie in CHUNGKING EXPRESS von Wong Kar-Wai die Stadt CHONGQING als schmerzlich-melancholischer Sehnsuchtsort im Mittelpunkt zu stehen scheint, genügt mir, um mich auf den Film zu freuen. Die Presseschau, die David Hudson bei Mubi (vormals The Auteurs) zusammenfasst, klingt auch vielversprechend.

Mai 14, 2010 | Veröffentlicht in

Alexander P.,

Blog,

Festivals |

Ein Kommentar“one wonders if Persona would [have] the same acclaim if it was called The Fuzzy Bear”

Zitat eines Mitglieds bei Mubi.com

Mai 14, 2010 | Veröffentlicht in

Blog,

Sano,

Zitate |

Leave a comment

Ein paar Links zum Filmfestival in Cannes, auf die Schnelle zusammengestellt, laufend aktualisiert:

15. Mai:

- Rüdiger Suchsland schreibt auch ein Cannes-Tagebuch für critic.de!

———————————————————————————————————————————–

14. Mai:

#8

- Über die Filme der Semaine de la critique berichtet der Blog der ganz jungen Kritik bei critic.de. Da zu den Filmen der Semaine immer mehrere Kritiken (auf deutsch und französisch) gepostet werden, ergibt sich jeweils ein schönes Stimmungsbild. Neben 24 Schülern sind auch zwei Redakteure von critic.de vor Ort, die beide auch über den offiziellen Wettbewerb und Reihen wie Un certain regard schreiben. Das Programm der Semaine klingt fast vielversprechender als die Filme, die um die Goldene Palme konkurrieren.

———————————————————————————————————————————–

13. Mai:

#7

- Wer sich selbst ein kurzes Bild machen möchte: Auf der offiziellen Homepage des Filmfestivals gibt es die Trailer zu 14 der 18 Wettbewerbsbeiträge, dazu auch noch zu vielen Filmen aus den Nebenreihen.

#6

- Der Schweizer Filmjournalist Michael Sennhauser schreibt in seinem Blog aus Cannes, in bemerkenswerter Aktualität. Während die deutschen Medien, evtl. auch feiertagsbedingt, sich noch über den Eröffnungsfilm ROBIN HOOD mokieren, bespricht er bereits die ersten Wettbewerbsbeiträge: TOURNÉE von Mathieu Amalric und RIZHAO CHONGQING von Wang Xiaoshuai.

#5

- Der von Variety entlassene Todd McCarthy berichtet jetzt für indieWIRE aus Cannes. Die Seite hat auch einen Minute-für-Minute-Service, mal abwarten was der taugt.

#4

- Noch nicht so viel tut sich dagegen in den Blogs der deutschen Filmzeitschriften. CARGO bietet auch dieses Jahr wieder seinen SMS-Service mit Kurznachrichten aus Cannes an. Die beiden Filmzeitschriften aus dem kirchlichen Umfeld epd Film und film-dienst haben zwei eigene Blogs eingerichtet, auf denen sich bisher aber nur Vorberichtserstattung und noch keine aktuellen Beiträge zu Filmen finden. Bei artechock wird Rüdiger Suchsland wohl wieder regelmäßig seine Notizen posten, Nummer Eins ist bereits erschienen.

#3

- Den Cannes-Ticker mit Zusammenfassungen der Online-Berichterstattung bietet Movies & Sports.

#2

- Für The Auteurs berichtet David Hudson aus Cannes.

#1

- Ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen für Reviews zu fast allem: Variety, Hollywood Reporter, Screen Daily und Total Film.

Die Kamera starrt geradeaus in die Räume, durch die Türen, die Fenster mit ihren wehenden Vorhängen. Wenn ein Bild ohne Achse, ohne Zentrum bleibt, wenn die Perspektive ihre Balance verliert, werden wir immer mit höflicher Determiniertheit und britischer Pedanterie auf die Limitationen der Kadrierung – das ist hier das Zauberwort per se – hingewiesen. Filmische Architektur mit Ecken und Kanten etwa? Filmische Perfektion, in der sich architektonische Perfektion spiegeln soll, ein kongeniales Konzept? Oder vielleicht Architektur an sich als Gewaltakt wider die Anarchie der Natur, dessen Rezeption an den Rubensschen Wölbungen von Brian Dennehys Korpus versagt?

Stourley Kracklite, unser tragischer, aber tragikkomisch modellierter, ja zurecht- und zerkneteter Held, unser museal geneigtes Konglomerat aus einem Don Quijote liberaler Dekadenz und einem verfallenden Götterbild (Zeus), lässt seinen pittoresken amerikanischen Speck in der barocken römischen Badewanne wogen. Wir sehen ihn aber nicht wogen, weil die Kamera geradeaus über den Badewannenrand starrt und Kracklites Stiernacken, die Marmorwanne und die Marmorfliesen zu einer Ebene verschmelzen lässt. Aber immerhin: In der Totalen, die den Blick aus dem Schlafzimmer und von Kracklites Frau, der Kunstbanausin, ins Badezimmer freigibt, steht die Badezimmertür nicht ganz offen. Ein asymmetrisches Detail in einem pompös symmetrischen filmischen Gewaltakt, wie er nur vom Guckloch-Kleinkrämer, bzw. „Schaufensterdekorateur“ (Jean-Luc Godard) Greenaway kommen kann.

Eindrucksvoll ordentliche britische Erbsenzählerei trifft pervertierte italienische Romantik in einer abstrakten künstlerischen Trinker-Ehe, an deren Ende eine Scheidung mit vorgehaltener Zirkelspitze steht. Ein Film voll von Ehen und ohne Seitensprünge, die Teil des Bauplans sind. Sperma als Kaffeefleck auf den Repliken von Boullées Schöpfungen. Die Ehe zwischen Brian Dennehys Wampe und Lambert Wilsons tänzelnd-athletischer Kunst-Diabolik. Die Ehe zwischen römischen Bildungsbürgern und dem britischen Intellektuellen, der mit beiden Füßen in dem Perdeäpfel-Haufen vor seinem eigenen Cottage steht. Die obszöne Ehe zwischen Papier und Marmor. Die goldene Hochzeit von Straub / Huillet und Max Ophüls, dem Filmemacher als Totengräber im Krepppapier-Kostüm.

Sinnliche, geradezu erotische Verbindungen, soweit das Auge reicht. Architektur als Manifest sexueller Altersfrustration, Obelisken als tödliche Phalli und die üppigen Brunnen Roms als Galle-Fontänen. And, last but not least, der tote Architekt als vulgärer Fettfleck im seidig schillernden Treiben cäsarisch benaster Geschmacksbürger, der Ölfilm im Rotweinglas. Die Skulpturierung des Specks, die Geburt der bastardisierten Knochen.

Eine völlig herzzereißende Geschichte, die einen so sehr zum Schäumen bringt wie überreife Feigen. Da Vincis Abendmahl in der postmodernen Interpretation des selbsternannten Kinoerneuerers und Kunstdozenten Grünweitweg. Säuberlich didaktischer kompositorischer Schangel, der sich selbst genügt. Ohne Magenbeschwerden, aber mit Kater.

THE BELLY OF AN ARCHITECT – GB/Italien 1987. 115 Minuten.

Regie und Buch: Peter Greenaway – Produktion: Colin Callender, Walter Donohue – Kamera: Sacha Vierny – Schnitt: John Wilson – Musik: Wim Mertens

Darsteller: Brian Dennehy, Chloe Webb, Lambert Wilson, Stefania Casini, Sergio Fantoni, Vanni Corbellini

Bild © Film Four / Mondial