Viele Menschen, die in Ulrich Weiß‘ Abstecher interviewt werden sind ehemalige Ostdeutsche. Und viele von ihnen sind sich einig, dass eines im neuen Deutschland etwas verloren gegangen zu sein scheint: die Menschlichkeit. Wie kann es sein, dass Bewohner des Unrechtsstaates DDR, eines Staates der seine Bürger permanent mundtot zu machen versuchte, und jeden Anflug von Individualität als Angriff auf die herrschende Ideologie verstanden haben wollte, ausgerechnet diese Feststellung machen? 1991. Zwei Jahre nach der Wende?

Um diese Frage dreht sich der gesamte Film. Wo bleibt der Einzelne innerhalb revolutionär anmutender Prozesse? Und wie hat sich die Wiedervereinigung auf die Bewohner der ehemaligen DDR wirklich ausgewirkt? Große Teile des Films spielen während einer Zugfahrt von Ost nach West. Die Menschen sind müde, erschöpft, resigniert. Der Aufbruchstimmung nach dem Mauerfall, ist der Wunsch nach bürgerlichen Träumen gewichen. Und die meisten wünschen sich nur noch das mindeste: eine Arbeit zu haben.

Der Film fängt mit einer Fernsehansprache an. 1989: Friedrich Schorlemmer, spricht über Euphorie, Glücksvorstellungen, Neuanfang. Danach: die Gegenwart, 1991, zwei Jahre später. Wieder Schorlemmer, diesmal privat. Die Szene erdrückend, die Enttäuschung groß. Die Utopie einer angeblich freien Gesellschaft, in der der Einzelne mit der Freiheit nichts anfangen kann. Da nun scheinbar alles möglich ist, gibt es nichts mehr zu tun. Die Illusion würde sich gerne als Realität behaupten, doch die Aufnahmen des Films sprechen eine andere Sprache.

Als Friedrich der Große gegen Ende des Films in Potsdam seiner neuen Ruhestätte zugeführt werden soll, sind zahlreiche Gruppierungen angetreten um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ein Spektakel, das Jeder für sich und seine Interessen ausnutzen möchte, eine Selbstdarstellung, in der die Leichen von Friedrich und seinem Vater als Vorwand für diverse eigene Agenden in der Öffentlichkeit zur Schau getragen werden. Ein Aufmarsch Homosexueller, die den Anlass zur Anprangerung der Tatsache nutzen, dass ja anscheinend ein schwuler Kaiser mit allen Staatsehren bedacht wird, während in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft Homosexuelle immer noch wie der letzte Dreck behandelt werden, wird jedoch nicht gern gesehen. Deutschland wächst zusammen, heißt es über das Voice-Over von Helmut Kohl. Eine PR-Aktion für die Wiedervereinigung. Die feindliche Übernahme als große Versöhnungsinszenierung.

Abstecher ist ein großer Film. Nicht nur das Pendant zu den bestimmenden Fernsehbildern aus der Nachwendezeit, sondern im Grunde zu einem Film, wie ihn sich jeder Staatschef wünscht. Zur Propaganda der herrschenden Staatsmacht, zu einem Werk wie Leni Riefenstahls Triumph des Willens (1935), verhält sich Ulrich Weiß‘ Abstecher wie die notwendige Ergänzung, der unliebsame Bruder, das schwarze Schaf. Er ist eine gnadenlose Abrechnung mit der Wiedervereinigung und ihren Folgen, die die Abhängigkeit des Einzelnen von einer kollektiven Idee veranschaulicht. Wunsch und Realität liegen in der neuen BRD ebenso weit auseinander wie in der ehemaligen DDR. Die Möglichkeit für eine neue Gesellschaft, für eine neue Form des Miteinanders, wurde nicht wahrgenommen. Weiß ist bitter, denn die Realität ist bitter. Im Grunde hätte ’89 auch Krieg sein können. Der Sieger schreibt die Geschichte.

Vielleicht wird Abstecher von einer zukünftigen Kulturpolitik einmal als Beweis angeführt werden, dass es „damals“ ja auch andere, „kritische“ Stimmen gegeben hätte. Der Zuschauer wird sich jedenfalls, wie immer, auch dazu seine eigenen Gedanken machen müssen.

Abstecher – Deutschland 1992 – 65 Minuten – Regie und Drehbuch: Urich Weiß – Produktion: Andrea Hoffmann, Tony Loeser – Kamera: Johann Feindt, Eberhard Geick – Musik: Peter Rabenalt – Schnitt: Petra Heymann – Darsteller: Bewohner des wiedervereinigten Deutschland

Bildquelle: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-437 / Settnik, Bernd / CC-BY-SA

Wenn man gemeinhin vom deutschen Film spricht, wird oft allzu schnell vieles vergessen. Über die Weimarer Republik, die NS-Zeit und das Nachkriegskino, ist man auch schon rasch bei den Oberhausenern, beim Neuen Deutschen Film und in der Gegenwart gelandet.

Die DDR ist ebenso Ausdruck deutscher (Film-)Geschichte wie deutscher Verdrängung; Parallelen zum Nazikino treten fast von Selbst auf. Wenn Maria im Film ihren Geliebten, der gleichzeitig auch Richter ist, fragt wie das Recht sich ändert, und warum es sich ändert, so antwortet er ihr: „Jede herrschende Klasse gibt ihr positives Recht als Naturrecht, als die allgemeine Glückseligkeit aus.“ Die DDR natürlich auch, schiebt er nach, aber mit größerem Recht.

Wenn man ins 20. Jahrhundert blickt, könnte man sich fragen, welcher deutsche Staat denn nun ein Rechtsstaat war, und wie deutsche Selbstbestimmung aussah. Aus heutiger Sicht scheint es klar – aber war das Kaiserreich ein größeres Unrecht als die Weimarer Republik, haben die Nazis die Macht ergriffen, während die DDR von der Arbeiterklasse hervorgebracht wurde, und hat der Westen Deutschlands von seinen Besatzern eine Verfassung geschenkt bekommen, die er nach der Wiedervereinigung an die frisch Hinzugekommenen weitergab?

Die Geschichtsschreibung steckt voller Mythen, und nicht anders verhält es sich mit der Filmgeschichte. Und diese Phantome, die Konstruktionen und Rechtfertigungsversuche des Geistes, scheinen sich bevorzugt einzuschleichen, wenn es um die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit geht. Das Kaninchen bin ich wurde 1966 verboten, und durfte in der DDR nicht öffentlich vorgeführt werden. Es erscheint nicht als Zufall, dass er vor allem um die Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart kreist.

Wenn ich mir den Film heutzutage anschaue, ist es schwierig zu entscheiden, was den Funktionären damals im Besonderen aufgestoßen haben mag. Den erwünschten Sozialistischen Realismus zeigt der Film sicher nicht, aber das hatte z.B. Berlin – Ecke Schönhauser fast zehn Jahre zuvor auch nicht gemacht. Statt Verbot gab es damals aber Auszeichnungen.

Vielleicht war das Unerhörte an diesem Werk, dass er den deutschen Faschismus als Kontinuitätslinie zeichnete, der in der DDR genauso zum Ausdruck kam, wie die überwunden geglaubten Jahrhunderte zuvor. Die Figur des Richters – mit seinen juristischen Argumentationen aber auch mit seinem Privatleben – hätte man so auch in die 30er Jahre verpflanzen können. Die Person und das Drama hätten genauso funktioniert. Es hatte sich eben nicht viel geändert.

Wenn man sogenannte Diktaturen als Sonderfälle der Geschichte darstellen, und ihre Filme sozusagen als Sonderlinien der allgemeinen Filmgeschichtsschreibung gleich mit ins Abseits stellen möchte, indem man sie vornehmlich als Zeitdokumente, als „historisch relevant“ betitelt, so übersieht man leicht die Kontinuität und die Verwandschaft, die Ähnlichkeiten des Einen mit dem Anderen, des Vergangenen und des Gegenwärtigen.

Nach über 40 Jahren seit Entstehung des Films, ist das Auffällige in erster Linie eben nicht das nihilistische Menschenbild, die marode Zeichnung der sozialistischen Gesellschaft, oder der schrankenlose Sexismus früherer Generationen. Erschreckend ist die Aktualität, die niederschmetternde Gewissheit, dass sich in der Gegenwart immer noch nichts geändert hat.

Das Schlussbild, in dem Angelika Waller als Maria Morzeck mit einem Leiterwagen in der Hand entschlossen ihren Weg zu gehen versucht, erweist sich somit nicht als historisch oder zeitverhaftet, sondern als universell. Und es ist auch keine Frau, die sich durchzusetzen versucht, sondern ein Mensch. Auch heutzutage noch – eine Utopie.

Das Kaninchen bin ich – DDR 1965 – 114 Minuten, ursprünglich 121 – Regie: Kurt Maetzig – Drehbuch: Kurt Maetzig, Manfred Bieler – Produktion: Martin Sonnabend – Kamera: Erich Gusko – Musik: Reiner Bredemeyer, Gerhard Rosenfeld – Schnitt: Helga Krause – Bauten: Alfred Thomalla – Darsteller: Angelika Waller, Alfred Müller, Ilse Voigt, Wolfgang Winkler, Irma Münch, Rudolf Ulrich, Helmut Schellhardt, Annemarie Esper, Willi Schrade, Willi Narloch, Bernd Bartoczewski

In einem Fantasiestaat tritt ein Tenor die Nachfolge als Herrscher an, während die bisherige Thronfolgerin abgesetzt wird, weil sie eine Frau ist. Es folgen ein paar kleinere Verstrickungen und Geschlechterrangeleien, bis schlussendlich das erwartete Happy-End eintritt. Bei so einem Thema kommen mir unverzüglich Vergleiche zu Lubitschs musikalischen Komödien der frühen 30er. Aber im Gegensatz zu Lubitch, bleibt bei Georg Zoch alles Skizze. Dem Präzisen tritt das Fahrige gegenüber, dem ausgeklügelten Humor kleine kabarettistische Späße. Und die Handlung wird mit einer Beiläufigkeit abgespult, dass jedem Drehbuchautor die Haare zu Berge stünden. Genau das macht aber den enormen Reiz dieses Kleinods aus. Viele Szenen scheinen improvisiert, oft wurde wohl auf eine wiederholte Aufnahme einer nicht vollständig gelungenen Szene verzichtet, und man hat das Gefühl den Schauspielern noch im Probenprozess zuzusehen. Insgesamt erweist sich die Zusammenführung von vier völlig unterschiedlichen Charakteren und deren unausweichliche Auflösung in zwei Liebespaare als Glücksgriff. Nichts passt so richtig zusammen in diesem Film, aber es spielt einfach keine Rolle. Neben der teilweise experimentierfreudigen Kameraführung und dem mäandernden Plot, sind es vor allem die Schauspieler die sich nach belieben austoben dürfen.

Ursprünglich war Ein Walzer für Dich – wie es auch der Titel bereits nahelegt – wohl um den damals erfolgreichen Sänger Louis Graveure konzipiert, der im Film immer wieder auf amüsante Weise schauspielerisch überfordert wirkt, sich aber vor allem durch seine zahlreichen Gesangseinlagen dennoch überzeugend über die Runden zu retten weiß. Heinz Rühmann und Theo Lingen sind heutzutage wahrscheinlich noch die bekannten Namen aus diesem Film. Wer mir jedoch mehr imponiert hat als diese zwei Herren, waren die beiden Hauptdarstellerinnen Camilla Horn und Maria Sazarina. Horn besitzt genuine schauspielerische Qualitäten, die sich in manchen Szenen tatsächlich entfalten können, während Sazarina durch ihre Unbekümmertheit und zwei großartige Tanzeinlagen zu überzeugen weiß, und durch ihre nonchalante Präsenz (so widersprüchlich es auf den ersten Blick auch erscheinen mag) so etwas wie den nötigen Ruhepol im ungezwungenen Durcheinander der filmischen Konstruktion bildet.

Im Grunde kann man Ein Walzer für Dich als Vorgänger der späteren Schlagerfilme die in Westdeutschland in den 60ern und 70ern so populär wurden betrachten. Was ihn jedoch von diesen unterscheidet, ist seine genuine Verspieltheit und das scheinbar damals noch vorhandene Interesse an der Musik, welches wohl mit der Neuheit des Tonfilms zusammenhing. Vieles erinnert auch einerseits an die ausgestellte Künstlichkeit mancher amerikanischer Musicals der frühen 30er (siehe z.B. Ray Enrights Dames), andererseits an die beginnende Screwball-Comedy gekoppelt mit den freizügigen Geschlechterdarstellungen vor der Durchsetzung des Hays-Codes. Das eine so „undeutsche“ und beiläufig anarchische Aufeinanderfolge von Sketchen und Musiknummern als Film verpackt noch 1934 die Zensurstellen der Nazis passieren konnte, spricht für die ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten der Filmkunst.

Die Fassung die ich sehen konnte, war leider nur 78 Minuten lang, und entsprach wohl der 1954 wiederaufgeführten Version mit dem Titel Hilfe, ich bin Minister. Was genau fehlt, konnte ich nicht herausfinden, jedoch vermute ich, dass es sich vor allem um Filmrisse und schlecht erhaltenes Material handeln könnte, da die für die DVD abgetastete Kopie erhebliche Qualitätsschwankungen aufzuweisen hat. Eine zusätzliche Möglichkeit wäre das Fehlen der vollständigen Tonspur, bzw. ihre zu starke Beschädigung, da deren Restaurierung Anfang der 50er für einen Kinoneustart zu aufwendig gewesen sein muss.

Ein Walzer für Dich – Deutschland 1934 – 94 Minuten – Regie: Georg Zoch – Drehbuch: Hans H. Zerlett, Georg Zoch – Produktion: Vahayn Badal – Kamera: Willy Winterstein – Musik: Will Meisel – Liedtexte: Hans H. Zerlett – Schnitt: Alwin Elling – Bauten: Erich Czerwonsky – Darsteller: Louis Graveure, Heinz Rühmann, Camilla Horn, Maria Sazarina, Theo Lingen, Fritz Odemar, Adele Sandrock

„Sie sind zurückhaltend und dabei fühlt man sich beständig herausgefordert. Ihre Ruhe ist eine Art komplizierter Nervosität. Wenn sie hilflos sind besitzen sie dafür eine tödliche Sicherheit. Wenn sie bekümmert sind machen sie das mit einem heiteren Lächeln. Wenn sie sich freuen hat man das Gefühl sie sind im Grunde traurig. Kurz und gut: sie widersprechen eigentlich ständig auf eine bezaubernde Weise ihrer eigenen Existenz.“

Vielleicht sieht man den Schauspieler Heinz Rühmann am Besten als Regisseur. Dass er sich selbst zu inszenieren wusste, wird in jedem Film in dem er Auftritt klar. Wie er das macht, und was er damit ausdrücken möchte, sieht man jedoch deutlicher wenn er als Filmemacher auftritt. In Der Engel mit dem Saitenspiel führt er die Schauspieler durch ein Melodram das keines ist. Komödiantisch fängt es an, wobei es zunächst eigentlich nichts zu lachen gäbe. Dramatisch geht es weiter, und am unangenehmsten wird der Film als sich eigentlich schon alles aufgeklärt zu haben scheint. Innerhalb eines vor allem in den Nebenrollen brillanten Darstellerensembles (mit u.a. Erich Ponto und Lina Carstens) liegt der Fokus auf der Beziehung zwischen 2 Figuren, gespielt von Hans Söhnker und Rühmanns Ehefrau Hertha Feiler. Wenn sie ein Kind von ihm bekommt und er es erfährt, kriegen wir es nie zu Gesicht, spielt es selbst keine Rolle. Der Engel mit dem Saitenspiel versucht schon beinahe penetrant dem Sentimentalen aus dem Weg zu gehen, und alles Überflüssige aus der Inszenierung zu verbannen.

Während der Kriegszeit entstanden, spürt man das Unglück und die Verzweiflung im Verlauf des Films immer stärker, obwohl Rühmann die Handlung zunächst ins Jahr 1938 verlegt und auch später der Krieg nicht vorkommen wird. Keine Nazisymbole, keine Naziideologie. Vielmehr wird ein idealistisches Menschenbild gezeichnet, in dem die Protagonisten ihre Egoismen und Unsicherheiten überwinden müssen um glücklich zu werden. Jedoch ist es ein spezifischer Idealismus, denn wie im Märchen ist des einen Glück des anderen Pech, und das glückliche Ende eine unnötige Coda, eine nachträgliche Beruhigung, dass alles Schlimme einmal ein Ende hat. Rühmann zeigt die Menschen nicht nur wie er sie gerne hätte, sondern auch wie er sie sieht. Seine größte Stärke neben der präzisen Inszenierung von Worten und Räumen ist hierbei die Beobachtung. Oberflächlich opulent und innerlich reduziert besteht die eigentliche Stärke in der Widersprüchlichkeit von Allem das uns gezeigt wird. Nichts ist so wie es scheint: das Innere der Menschen kann man nur erspüren, und dennoch versucht Rühmann dem Zuschauer alles offen zu legen.

In einer der Schlüsselszenen des Films, sehen wir alle wichtigen Personen auf einer Verlobungsfeier versammelt. Sie lachen, sind scheinbar vergnügt, doch wie in den intimsten Augenblicken bei Yasujiro Ozu beherrscht Bitterkeit und Verzweiflung diesen Moment. Im Gegensatz zur Innerlichkeit und der Akzeptanz des Schickslas bei Ozu treibt Rühmann den Widerspruch zwischen Innen und Außen jedoch ins Absurde, um ihn in einer musikalischen Sequenz, die die Narration auf den ersten Blick unterbricht, ins Leere laufen zu lassen. Zwänge, Wünsche, Entschlüsse und Widersprüche sind von den Figuren erschaffen, die Bewegung verläuft bei Rühmann von Innen nach Außen. Erkenntnis folgt dadurch nicht aus Einsicht in die Welt, und ist nicht Akzeptanz. Erkenntnis ist Kampf, entsteht aus innerer Einsicht und basiert auf Entscheidungen. Vielleicht gibt es in der Welt von Heinz Rühmann nichts außer dem Menschen.

Der Engel mit dem Saitenspiel – Deutschland 1944 – 101 Minuten – Regie: Heinz Rühmann – Drehbuch: Curt Johannes Braun, Helmut Weiss – Produktion: Heinz Rühmann – Kamera: Ewald Daub – Musik: Werner Bochmann – Schnitt: Helmuth Schönnenbeck – Darsteller: Hertha Feiler, Hans Söhnker, Susanne von Almassy, Otto Graf, Hans Nielsen, Lina Carstens, Erich Ponto, Emil Hess, Paul Rehkopf

Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…

Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…

Huettners Film taucht völlig ein in jene Welt der kindlichen Phantasie, die den Erwachsenen, den ihrer Phantasie Entwachsenen, verschlossen bleibt, aber es geht hier nicht allein um die Phantasie, es geht um die Welt kindlichen Erlebens überhaupt, eines mystischen und träumerischen Welterlebens, wie es schon die Romantiker beschwören wollten.

Auf dem Nachhauseweg von dem Fernsehabend: die kleine Melanie fährt mit dem Fahrrad auf einen Schemen im Dunkel zu, eine durchsichtige ätherische Gestalt – und durch sie hindurch! Plötzlich ist da jedoch kein Schemen mehr, sondern eine ältere Frau liegt ganz körperlich vor Melanie unter deren Rad begraben und stammelt verstört: „Wer bist du? Du… bist so… kalt!“. Der Frau steht nun das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. „Was ist das für ein Kind?“ schreit sie immer lauter.

Bei einem Ausflug in die Berge mit ihren Eltern scheint der seltsame Vorfall vergessen, doch dann verirren sich diese und Melanie behauptet unvermittelt, sie wisse den Weg. Die ungläubigen Eltern folgen ihr zögerlich, aber Melanie führt sie immer höher, immer weiter Weg vom eigentlichen Ziel, hin zu einer einsam gelegenen Waldkapelle, ein Ort der ihnen seltsam vertraut ist: hier haben sie sich das erste Mal geküsst. Als sie den Weg ins Tal nicht mehr rechtzeitig vor Einbruch der Nacht finden, beschließen sie notgedrungen auf dem Berg in der Nähe eines Gletschers zu nächtigen. Doch: „das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“

Momente eines ganz real-vertrauten Familienalltags gehen in diesem Film sukzessive über in eine mystische Welt der Zeichen und Wunder, der uralten Prophezeiungen und der gemurmelten Flüche. Bezeichnend ist eine Szene, in der Melanie auf eigene Faust wieder mit dem Zug in die Berge gefahren ist und sich in einer Höhle hinter der Kapelle versteckt. Ihr Vater ist ihr nachgereist und will sie nun zurückholen, doch vergeblich streckt er ihr die Hand entgegen, er ist zu groß um durch die Lücke in der Wand zu steigen. Als er sich klein machen will um sich durch eine Lücke im Gebälk zu zwängen, droht der Übergang zwischen Sakralbau und sakraler Natur einzustürzen. Er ist eben zu groß, zu vernünftig zu entzaubert um einen Zugang zur Welt des Geheimnisses zu finden, um die Welt noch zu verstehen, um zu erkennen, dass eben doch „Märchen und Geschichten, die wahren Weltgeschichten“ sind, wie Novalis einst geschrieben hatte. In bester Tradition der schwarzen Romantik ereilt denn letztlich auch diese erwachsenen Menschen der Vernunft der Fluch des Irrationalen und der Film endet schaurigschön in einer Katastrophe, angekündigt durch das unheilverkündende Schmelzen einer Silberglocke in einem verstaubten Archiv…

Der Fluch – BRD 1988 – 92 Minuten – Regie: Ralf Huettner – Drehbuch: Andy T. Hoetzel, Ralf Huettner – Produktion: Joachim Müller – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Andreas Köbner – Darsteller: Dominic Raacke, Barbara May, Romina Nowack, Ortrud Beginnen, Gerd Lohmeyer, Barbara Valentin.

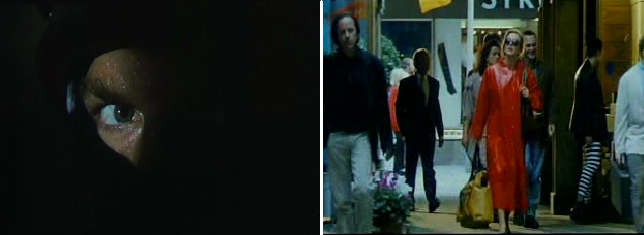

Ein Politthriller als Geistergeschichte. Die Figuren sind Schatten in einem unübersichtlichen Geflecht aus Politik, Polizei und organisiertem Verbrechen. Sie treten unvermittelt aus dem Dunkeln ins Bild und verschwinden dort wieder ebenso gleitend, sie sprechen aus dem Off, nachdem die Kamera sie nur flüchtig erhascht hat, flüstern, raunen sich im Vorbeigehen Vertrauliches zu, sind nur verrauschte Stimmen aus Funkgeräten, Telefonen oder von Tonbändern. Ein knallroter Regenmantel…

Es ist Zwischenkriegszeit. Der Kalte Krieg ist vorbei, BRD und DDR sind untergegangen, aber die „Berliner Republik“ hat noch nicht wirklich begonnen. In dieser Übergangsphase hält das organisierte Verbechen Einzug in die Politik, werden hinter Glasscheiben in den Konferenzzimmern die Anteile am neuen Land verkauft. Ein Trümmerfilm aus dem Jahr 1994.

Beschützt werden die Gespenster hinter den Glasscheiben vom SEK. Die Männer sind selbst Phantome, sie tragen Decknamen und Sturmhauben, bei denen nur die Augen als letztes Zeichen von Persönlichkeit hervorblitzen. Die Welt dieser Männer, ihre Rituale, ihr (brüchiger) Zusammenhalt sind wichtiger Teil von DIE SIEGER. Einer von ihnen, Heinz Schaefer ist ein Phantom aus der Vergangenheit – vor vier Jahren soll er sich umgebracht haben, doch Karl Simon erkennt ihn bei einem Einsatz gegen Geldfälscher wieder. Simon und Schaefer arbeiten beide für den Staat und sind doch Gegner in einem Dickicht aus V-Männern und machtpolitischen Grauzonen, sind Gehetzte, Zerrissene. Gesellschaftliches, Berufliches und Privates sind untrennbar, der Riss durch die Männer reicht tief in die Familien.

Oft wird DIE SIEGER als deutscher Actionfilm verkauft, dabei steht er eher in der Tradition der Polizeifilme von Lumet und den Mafiafilmen von Damiani. Doch Deutschland ist nicht Italien – die Mechanismen der Korruption laufen subtiler ab, vielleicht kann man ihnen nur mit Fantasie beikommen. Selten hat Grafs visueller Stil so gut zu einem Sujet gepasst, die unruhigen Kamerafahrten, die hektischen Zooms auf die Figuren, als ob er nach ihnen greifen, ihre Undurchsichtigkeit erfassen wollte. Genre heißt hier im Gegensatz zu vielen deutschen Filmen der 90er auch nicht der Wunsch möglichst amerikanisch auszusehen. Materiell ist der Film tief in der Bundesrepublik verhaftet: den Autobahnen und Raststätten, dem ICE und den Einkaufsmeilen, den Düsseldorfer Reihensiedlungen und den Vorstadtvillen. Hinter dieser materiellen Gegenwart lauern unterirdisch die Gespenster der Vergangenheit, der Terrorismus und sein politischer Mißbrauch. Sehnsüchte werden wach, nach DIE MACHT DES GELDES, dem Film den Graf nach dem Buch von Christoph Fromm über die Herrhausen-Entführung drehen wollte.

Das Ende des Traums vom deutschen Genrekino soll DIE SIEGER gewesen sein. Dass der Film gescheitert ist, darin schienen und scheinen sich fast alle einig zu sein: das Publikum, das ihn mied, die Kritik, die ihn nie bedingungslos liebte und auch Graf selbst – nach vielen Eingriffen ins Drehbuch.

Aber das Schöne am Kino ist, dass die Produktionsgeschichte irgendwann zurücktritt und es kein „hätte, könnte, sollte“ mehr gibt. Und der Film beginnt ein Eigenleben in den Köpfen der Zuschauer zu entwickeln, das weder der Regisseur mit seiner Vision noch die Filmbürokraten mit ihrem Kommerzstreben so vorhersehen können. Es ist wie bei Ciminos HEAVEN’S GATE, wo die Träume zu groß werden fürs Kino, wo nur noch Spuren, Bruchstücke, Ahnungen davon auf dem Zelluloid zurückbleiben. Doch Unvollkommenheit heißt auch immer Unabgeschlossenheit und damit: Offenheit. Eine Einladung mitzuträumen.

Der Traum vom deutschen Genrekino, so viel zu groß er manchmal auch scheinen mag, ist jedenfalls noch lange nicht ausgeträumt.

Die Sieger – Deutschland 1994 – 130 Minuten – Regie: Dominik Graf – Drehbuch: Günter Schütter – Produktion: Günter Rohrbach, Christoph Holch – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Dominik Graf, Helmut Spanner, Loy Wesselburg – Darsteller: Herbert Knaup, Katja Flint, Hannes Jaenicke, Heinz Hoenig, Meret Becker, Natalia Wörner, Thomas Schücke.

Screenshots: © Eurovideo

Im Western gibt es das: Ein Mann, schweigsam, sich selbst genug, in der Weite der Landschaft. Verborgen fast aber doch majestätisch. Denn er ist die Landschaft, ist Natur. Das Gesicht wie aus Stein gehauen, dem Leben abgetrotzt. Die Städte tragen Namen, sagenumwobene, Santa Fé, Colorado, Dodge City.

Die Sehnsucht nach der Stadt.

Marseille ist so ein Film, ein Großstadtwestern, unter umgekehrten Vorzeichen. Die Sehnsucht ist da, die Einsamkeit die Verzweiflung. Schweigen ist Leid geworden. Sophie (Maren Eggert) ist auf der Suche nach Artikulation. Sie fotografiert, Plätze in Städten, als würde sie ausprobieren, wie es ist ein Ort zu sein. Einfach nur zu sein, wie eine Straße, ein Baum, ein Gebäude. Räume als Zwischenräume, der Verlust von Permanenz. Die Suche nach sich selbst im Fremden produziert Bilder von uns selbst. Es geht nicht ums Entdecken, sondern um das entdeckt werden, um Heimat.

Wie der Westernheld sich manchmal die Stadt und ihre Zivilisation als verlorenes Paradies erträumt, so wird für Sophie Marseille die identitätsstiftende Projektionsfläche. Doch in der Realität muss der Traum enttäuscht werden. Was ist Marseille, was ist eine Stadt? Was sind Menschen, wie sind sie, und wieso? Das wunderbare an Schanelecs Filmen, trotz aller Strenge, trotz Formwillen und Nüchternheit, ist die ungemeine Freiheit, die im Bestehen auf Fragen verbleibt. Fragen als Lebensinhalt, Suchen als Potenz. Wenn Maren Eggert am Ende überfallen wurde, enttäuscht und verzweifelt sitzt sie da beim Verhör bei der Polizei, dann gibt es einen Moment der Erkenntnis, durch das Unvorhergesehene, durch den Schmerz und die Enttäuschung. Erst wenn die eigene Hoffnung betrogen wurde, kann sich das Leben wieder seinen Platz suchen. Am Ende gibt es den Strand, das Meer, die Figur in der Ferne. Einsam, aber nicht mehr allein. Im Leben.

Maren Eggert hat ein Gesicht wie eine Landschaft. Alles spielt sich darauf ab, in ihrer Miene die von stoischer Ruhe geprägt zu sein scheint, spiegelt sich die ganze Welt, und Sophies Unverständnis.

Wie im Western ersehnt sie den Wechsel der Identität. Angela Schanelec ist vielleicht das größte Regietalent im deutschen Film der letzten 20 Jahre. Ein Phänomen, ein Wunder. Ihre Filme sind das, was intellektuelles Kino hierzulande selten zustande brachte. Reine Emotion. Eine singuläre Vision, etwas was es vergleichbar wohl nur bei Straub und Huillet gab, jedoch ohne revolutionären Impetus, ohne Progression, ohne gesellschaftliches Bewusstsein im klassischen Sinne. Statt Äußerung gibt es Stille. Das Voranschreiten der Zeit im Vakuum der Ohnmacht.

Wenn ich gezwungen wäre den besten deutschen Film der letzten 10 Jahre zu benennen, es wäre wohl dieser.

Marseille – Deutschland, Frankreich 2004 – 95 Minuten – Regie: Angela Schanelec – Drehbuch: Angela Schanelec – Produktion: Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber, Jörg Schneider, Antonin Dedet – Kamera: Reinhold Vorschneider, Kareem La Vaullee – Mischung: Martin Steyer – Schnitt: Bettina Böhler – Darsteller: Maren Eggert, Marie-Lou Sellem, Devid Striesow, Louis Schanelec, Emily Atef

Trotz seiner Verankerung in der Genre-Tradition, mit Gothic-Schloss, Mad Scientist, Frankenstein-Mythos, Sexploitation und einigen inszenatorischen Einfällen, die ganz unabhängig von der darstellerischen Besetzung an den frühen Jess Franco erinnern, umweht diesen Film in all seiner Konsequenz und Eigenwilligkeit etwas absolut Genuines, nicht nur im Kontext seiner Entstehungszeit. Die Mischung aus humoristischen und melodramatischen Momenten in einem Horrorfilm ist im Grunde nichts Ungewöhnliches, auch die Durchmischung von Gegenwart und Vergangenheit ist ein alter Hut. Doch wie so oft geht es hier nicht darum, was gezeigt wird, sondern wie es gezeigt wird. In seinen interessantesten Momenten wirkt der Film beinahe wie ein Vorläufer von Walerian Borowczyks LA BÊTE (1974), gepaart mit Farbspielen und dramaturgischen Wendungen eines Melodrams von Douglas Sirk, im Umfeld eines europäischen Sexfilms und einer deutschen Komödie der 60er Jahre. Die wundersam prolongierten OP-Szenen geben zusätzlich noch einen Vorgeschmack auf den Body-Horror à la Cronenberg, und betonen gegen Ende noch einmal den surrealistischen Kern des Films.

Wenn man sich mit den Einflüssen des Surrealismus auf den deutschen Film beschäftigen will, kommt man an IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE kaum vorbei. Das Gefühl zeitlicher Entrücktheit setzt bereits direkt nach dem Prolog des Films auf einer eher typischen 60er Jahre Party ein. Die Diffusion von verschiedenen Zeitebenen wird dabei auch musikalisch von einer wunderbar verspielten Musik, zwischen orchestralen Klängen, Jazz und „typischer“ Krimimusik der 60er, forciert. Ein eklektizistischer Film im wahrsten Sinne des Wortes, ist IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE noch am ehesten mit Paul Morrisseys fünf Jahre später entstandenem FLESH FOR FRANKENSTEIN vergleichbar, für den er wohl eine Art Blaupause darstellt. Der Anspielungs- und Ideenreichtum ist bei beiden Filmen schier unerschöpflich. Doch geht FLESH FOR FRANKENSTEIN im direkten Vergleich schlussendlich einen Schritt weiter ins Groteske, während IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE den entrückten Zustand des Gothic Horror betont, und am Ende sogar noch inszenatorische Anklänge beim melancholischen Ernst von Jean Rollin findet.

Einzigartig macht den Film letztendlich diese für eine deutsche Produktion ungemein stilisierte Kombination aus Trieb, Wahn und Prüderie, eingefügt in einen Krimiplot, wie er auch in der Edgar-Wallace-Reihe gut vorstellbar wäre. Doch Hoven geht immer ein Stück weiter, als man vermuten könnte, und überschreitet lustvoll Geschmacksgrenzen – ob in den minutenlangen, ausgesprochen blutig-expliziten OP-Szenen (mutmaßlich mit eingefügten Bildern einer echten Herz-Operation) oder dem ungenierten Ausspielen von Anzüglichkeiten und Metaphern auf Ebene von Bild und Ton, im Verhalten und in der Sprache der Figuren. Ohne vor Plattheiten zurück zu schrecken, wird dem Zuschauer konsequent zu viel des Guten verabreicht. Der Schnitt betont dabei die Irrealität der Szenerie und in der teils wüst zwischen Handlungsorten wechselnden Montage, die schon mal Schlag auf Schlag Herz-Operation, sexuelle Verführung und den unvermittelten Angriff eines Bären in einen direkten Bezug setzt, spiegelt sich auch die Austauschbarkeit der Figuren und ihre Bedeutungslosigkeit in diesem eigentümlichen Schloss der seltsamen Umtriebe. Im nur notdürftig unterdrückten Exzess wild durchmischter Ideen und Inspirationen treffen Camp und Kitsch, Krudes und Kontrolliertes, Genre und Exploitation, Struktur und Ausbruch aufeinander und gehen eine wild wuchernde, absonderlich-schöne Symbiose ein.

Im Schloß der blutigen Begierde – BRD 1968 – 80 Minuten – Regie: Adrian Hoven – Drehbuch: Adrian Hoven, Eric Martin Schnitzler – Produktion: Pier A. Caminnecci, Adrian Hoven – Kamera: Jorge Herrero, Franz Hofer – Musik: Jerry van Rooyen – Darsteller: Janine Reynaud, Howard Vernon, Michel Lemoine, Elvira Berndorff, Claudia Butenuth, Jan Hendriks.

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Das ist er. Der einzig wahre deutsche Agentenfilm – wenn es jemals so etwas wie einen deutschen Agentenfilm gab. Das ist sie, die einzig wahre Agentenfilm-Persiflage, wenn es jemals eine wirklich gewitzte, pointierte Agentenfilm-Persiflage gab. Das ist sie, die deutsche Nouvelle Vague, so gar nicht „neuer deutscher Film“ und weit weg von Godards ALPHAVILLE. Das ist der Eurospy-Film, der mehr 60ies-Pop, mehr lässige Attitüde, mehr unschuldigen Sex, mehr schrille Set-pieces und mehr charmante Selbstverliebtheit im Dialog zur Schau stellt.

Ein deutscher Agenten-Comic, in biegsam-stilvernarrtem Techniscope und knalligen Werbefarben. In dem nach nur wenigen Minuten Hellmut Lange seinen Einzug in die USA auf Wasserski vor der Golden Gate Bridge halten und sich gleich in den berühmten Zick-Zack-Turbinen der Lombard Street von Barbara Lass vor seinen Verfolgern retten lassen darf. In dem reuelos ordentlich gekifft wird und anschließend Schäferstündchen in einem luxuriösen Doppelbett am nächtlichen Strand von San Francisco abgehalten werden. In dem der Held sich explosiver Frühstücksbrötchen erwehren muss . In dem ein deutscher Geheimagent mit seinem Privatflieger in Las Vegas mitten auf der Hauptstraße landen kann. In dem die Frauen die Hosen anhaben und dem Helden befehlen können, für sie selbige inklusive Unterwäsche herunterzulassen. In dem Tony Kendall einen schmierigen Gentleman-Gauner a là Peter Voss spielt und Italowestern-Chefdirigent Francesco de Masi die groovige Musik besorgt. In dem sich der große Endkampf in einem Aquarium mitten in der Wüste abspielt. Und durch den sich ein unverschämt gut aufgelegter Hellmut Lange, ein urdeutsches Charaktergesicht, mit seinem unverwüstlichen Narbengesicht mit einer dreisten Chuzpe gaunert, ja, mit einer spezifisch „deutschen“ Coolness, die sich in den köstlichen Dialogen als das Produkt typisch deutscher Gründlichkeit manifestiert – Dialogen, die man als solche wahrnehmen darf und soll. Denn die Anlage des Films ist (Steil-)Vorlage, seine Schauplätze, seine Darsteller, deren Namen statt im fehlenden Vorspann beim jeweils ersten Auftritt ihrer Figuren eingeblendet werden.

Ein Film, der die Pop Art ins deutsche Kino trägt, die Acid-Ästhetik der späten 60iger und frühen 70iger vorwegnimmt und – und das ist im Film auch wirklich so unglaublich wie es klingt – die filmische Postmoderne im Geist eines Quentin Tarantino im Jahr 1965 mit einer Exzessisivität und verspielten Selbstverständlichkeit betreibt, dass einem in fassungsloser Hilflosigkeit und entgeisterter Begeisterung die Kinnlade nach unten klappt. Ungefilterte Liebe zum überlebensgroßen Kino-Eskapismus, wie ihn das deutsche Kino so vielleicht nie wieder gesehen hat. Purer cineastischer Sex-Appeal mit Mut zur Albernheit aber strikter Ablehnung der Klamotte. Dieser Film ist der ultimative Beweis dafür, dass das heutige Verständnis von filmischer Postmoderne ein einziger großer, grotesker Irrtum ist: Selbstverweis und Ironie, sie müssen nicht zwangsläufig das Ironisierte und dessen Eigendynamik sabotieren sondern können lustvoll miteinander harmonieren. SERENADE FÜR ZWEI SPIONE ist ein verschmitzter Kniefall vor dem Genre-Kino und vor einer intellektuell-entspannten Rezeption desselbigen, ein Kniefall vor einem Kino, wie es in Deutschland nie Tradition gewesen ist und tragischerweise nie sein wird, vollzogen mit solcher Inbrunst, dass er diesen Verlust beinahe im Alleingang kompensiert. Wie würde unser Held John Krim alias 006 sagen? „Ich hab‘ doch schon immer gewusst, dass ich das besser kann als diese Amis. Hatte nur keine Gelegenheit, es zu beweisen!“

SERENADE FÜR ZWEI SPIONE – BRD/Italien 1965 – Regie: Michael Pfleghar – Produktion: Hans Jürgen Pohland – Drehbuch: Klaus Munro und Michael Pfleghar – Kamera: Ernst Wild – Schnitt: Margot von Schlieffen – Ausstattung: Peter Scharff – Musik: Francesco De Masi

Darsteller: Hellmut Lange, Barbara Lass, Heidelinde Weiss, Tony Kendall, Mimmo Palmaro, Wolfgang Neuss

SYLVIE von Klaus Lemke ist eine Liebeskomödie voll verschmitzter Ironie und sanfter Melancholie. Eine ziemlich waghalsige Mischung aus direct cinema-Doku über den Alltag des Fotomodells Sylvie Winter und fiktiver Liebesgeschichte zwischen Sylvie und ihrem Taxifahrer Paul. Heimlich und leise ist es auch ein Film über das Nord-Süd-Gefälle in Deutschland, und über den großen Sehnsuchtsort Amerika, an dem man doch nie bleiben kann. Und vielleicht ist SYLVIE auch die Verfilmung des Liedes „Backstreet Girl“ von den Rolling Stones, dessen wehmütiges Akkordeon-Solo den Soundtrack liefert.

Paul ist Sylvies Taxifahrer, aber eigentlich ein Seemann und lebt in München bei seiner Mutter. „Er ist ein bisschen schwer von Begriff“, meint sie einmal über ihn und wirklich etwas anfangen kann er mit ihrer Zuneigung dann auch nicht. Obwohl er sie zuerst geküsst und in einem wahren Redeschwall von seinen Seemannsabenteuern in New York erzählt hat. Er will lieber wieder aufs Meer fahren und als sie ihn abends mit zu sich nehmen will, fährt er heim zu Mama. Für ihn ist sie das, was er an Land erlebt hat, das Pin-Up-Girl für einsame Nächte auf See. Eine Sehnsucht, der man besser nicht zu nah kommt. Eine kurze Liebe, ein großes Missverständnis.

Lemke hat wunderbar trockene Dialoge geschrieben, aber es ist vor allem eine Geschichte der Blicke. Die professionellen Blicke, die Sylvie in die Fotokameras und von den Magazincovern wirft, und die zärtlichen, herausfordernden Blicke, mit denen sie Paul anschaut. Die begehrlichen Blicke der älteren Herren und der neugierige, distanzierte Blick von Paul. Vermutlich ist es gerade seine Begriffsstutzigkeit, die Sylvie so an ihm mag, denn ihre Welt ist eine ganz andere: Reiche Männer. Exzentrische Photographen (einer davon gespielt von Werner Bokelberg, dem Society-Fotograf der Sechziger). Champagner. New York.

Bei Lemke in den Siebzigern schreiben immer alle über den Schnitt von Peter Przygodda, zu Recht, aber ich will die knappen Zeilen lieber nutzen um von Lothar Stickelbrucks Kamera zu schwärmen. Als Sylvie in New York ist, gibt es eine unglaubliche Hubschrauberfahrt, um das World Trade Center schwingt die Kamera sich herum bis hoch zum Dach, auf dem gerade die Fotosession stattfindet. Wie er in der Stadt ihre Sehnsucht filmt, wenn sie mit dem groben Fotografen auf die U-Bahn wartet, er unscharf im Vordergrund und sie hinten in die Ferne blickend. Und dann gibt es auch eine Szene in einem New Yorker U-Bahn-Waggon, die damals noch richtig heruntergekommen waren, die Kamera schaut sich neugierig um, den anderen Fahrgästen direkt ins Gesicht. Es ist an diesem Ort, als Sylvie entdeckt, dass sie in Paul verliebt ist, und seinen Namen zu den anderen Graffitis an die Wand schreibt.

Später, wenn er zurück nach Hamburg muss, läuft sie seinem Zug hinterher, aber er besäuft sich lieber als Zeit mit ihr zu verbringen. Er liegt dann betrunken brabbelnd da und sie schaut ihn verliebt an und wirft ihm Schlaftabletten in die Bierdose, in der Hoffnung, er würde die Endstation verschlafen. Das sind vielleicht die schönsten und traurigsten Momente des ganzen Films, denn so schauen wie Sylvie Winter konnte keine Zweite.

Sylvie – Deutschland 1973 – Regie & Drehbuch: Klaus Lemke – Produktion: Harald Müller, Willi Segler – Schnitt: Peter Przygodda – Kamera: Lothar Elias Stickelbrucks – Darsteller: Sylvie Winter, Paul Lys, Ivan Desny, Guido Mangold, Werner Bokelberg, Peter Böhlke, Heinz Badewitz

– SYLVIE ist als selbst gemachte DVD in großartiger Bildqualität bei Hanseplatte erschienen. –