Dietrich Schubert – Die Stilistik des Erinnerns: Nachforschungen über die Edelweißpiraten (1980)

„Köln-Ehrenfeld, Hüttenstraße“, proklamiert Dietrich Schubert, das künstlich verlängerte Auge auf den Tunnel unterhalb einer Bahnbrücke gewandt. Ein Auto durchfährt das Schwarz inmitten des hellen Tageslichtes – nun setzt sich auch die Kamera in Bewegung, während auf der Tonspur die ersten Takte Víctor Jaras „Cai Cai Vilú“ aufklingen, aus der Gitarre eines Toten Leben in die wohl mittägliche Ruhe der Großstadt tragen. Vorbei an stillstehenden PKWs, Werkstätten außerhalb jeder Betriebsamkeit und einer Ampel, die keinen Verkehr zu kennen scheint, folgen wir dem Verlauf dieser prägnanten baulichen Erhöhung. Der Rhythmus Lateinamerikas wird infektiöser, überbordender, bis ihn ein rascher Schnitt vorzeitig zum Erliegen bringt. Stille über einer rahmenlos eingebetteten, vermehrt ihrer eigenwilligen Textur wegen erkennbaren Fotografie. Nationalsozialistische Uniformträger hochoben hinter dem Geländer ebenjener just erkundeten Brücke, das filmische Auge vermisst auch sie betulich weiter rechtswärts wandernd – ganz als hätte es diesen jähen Bruch der Zeitebenen nie gegeben. Dann setzt sie wieder ein und wieder aus, die Musik. Menschentrauben, das berühmt gewordene und später doch als gar nicht zu derer der Ehrenfelder Gruppe gehörig erkannte Portrait einer Massenhinrichtung. Aus, an, immer schneller, einer ureigenen Taktung der Bilder folgend – bis Jaras Komposition nur mehr in Form zahlreicher, zunehmend zusammenhangloser Fragmente zwischen Bildeinheiten exsitiert, die Trommel für längst verhallte, auf dem Fotopapier jedoch auf ewig im Marsche begriffene Stiefel einspringt, ihnen so zu neuem Leben verhilft wie die ihre Schneise nachziehende Kamera.

Nichts ist vergangen, nur weil es sich gerade nicht in Bewegung befindet. Dietrich Schubert weiß dies und spürte 1979 denen nach, die sich in Köln gegen das Klackern der vor damals 46 Jahren in unaufhaltsame Fahrt gelaufenen Stiefel auflehnten. Edelweißpiraten, Deserteure, andere Ausgestoßene der nationalsozialistischen Gesellschaftsordnung – subsumiert unter dem losen Banner der Ehrenfelder Gruppe. Ein weitläufiger Begriff, mehr als hundert Personen umfasst er an der Zahl, doch ihre Namen, die Gesichter kannte und kennt weiterhin kaum jemand. Selbst in den eigenen Reihen nicht. Immer und immer wieder Achselzucken ob der bürgerlichen Namen vieler alter Gleichgesinnter von Hauptgesprächspartner Fritz Theilen; einjeder kann hier allein über engere Freunde, Verwandte vielleicht, einen verschwindend kleinen Auszug des Kollektivs berichten. Der Freeze Frame, über welchem die knappe Vorstellung neuer Gesichter mündlich ausgebreitet wird, ist indikativ, für die gründlich abwägende Ruhe, die nach dem uncharakteristischen Auftakt schnell in Schuberts Inszenierung einkehrt, vielmehr allerdings auch für eine Haltung, die sich durch die Gesamtheit der anderthalb Stunden zieht. Der Versuch nicht bloß des greifbar Machens, eher des Festhaltens im Wortsinne, für die Zuschauerschaft des Jahres 1980, aber auch die Ewigkeit. Bisweilen imitiert Schubert fast die Eigenheiten der alles Leben im Moment eingefroren habenden Fotografien, die seine Filme als unbestechliche Zeugen so sehr schätzen. Lange, stationäre Aufnahmen, ein noch ausdauernderes Verweilen als üblich auf den wenigen auffindbaren Portraits Verstorbener und denen, die man selbst gerade mit extremen Close Ups fortlaufend zu schaffen im Gange ist, letztlich Zooms so langsam, als seien sie heranschleichend. Ganz wie die privaten Erinnerungsaufnahmen, die man klammheimlich von Oma und Opa in belanglosen Situationen anfertigt – getrieben von der Angst, sie in Bälde zu verlieren.

In dem kurzen Spaziergang, den Schubert mit einer einst zum Umkreis der Ehrenfelder gehörigen Widerständlerin unternimmt, wird womöglich am deutlichsten, was Triebfeder und Ziel der Anstrengungen zugleich gewesen sein dürfte. Befindet sich Kameramann Dietmar Kalinowski zu Beginn noch einige Meter hinter den Sprechenden, so ist der Anschluss an ihr Erzählen schnell gefunden, die Kameraauge nach einem raschen Spurt wie das eines aufmerksam zuhörenden stillen Mitgängers auf ihr Profil fixiert. Ein paar Filmmeter weiter wird sie auf ihre alte Zelle zeigen, den Finger unmittelbar in Richtung Kamera bohrend, wie zum Umdrehen anhaltend. Diesen Wink übergehend verweilt der Bildausschnitt stur auf ihren Körper gerichtet, nachdenklich, eine ganze Weile. Schließlich setzen wir uns doch noch in Bewegung – einem dieser Schubertschen 180° Schwenks möchte man meinen – doch wird die Drehung immer schambehafteter, packt allein die etwa 90° und bleibt am Galgenbaum der Grünfläche kleben. Was folgt ist ein klarer Entschluss: der zur Rückkehr auf den Ausgangspunkt, dazu, nicht alles zu sehen, weniger noch zu zeigen. Wer Geschichten für den Film verdichtet wiedergeben will, muss Abwägungen treffen. Auch von diesem Prozess erzählt Schubert. Seine Eröffnungssequenz wiederholt er noch zwei weitere Male, stets – ganz einer Miniaturwerkschau gleich – unterlegt mit einem anderen Stück Jaras, immer aber auch ein wenig versetzt zur Brücke stehend. Fürs Erste deutlich näher, Einzelfragmente der Kadrage – Fahrzeuge, Ampel, Schilder – hervorhebend, dabei den ursprünglichen Rahmen um sie herum allerdings aufzehrend. Eine treffliche Metapher für die Schicksale, denen Schubert auf der Spur ist und die einstmals im großen Ganzen verschwanden. Gleichzeitig wird mit diesen Anordnungen eine Frage aufgeworfen: Welchen Preis hat der Verlust dieses Rahmens? Und welche Implikationen hält er für die Zuschauenden bereit, in welcher Relation stehen sie zu den aufgegriffenen Perspektiven oder diese zu ihnen? Einjeder Einblick kann allein Auszüge liefern, so und so weit nacherlebbar sein. Das Andrehen gegen das Vergessen ist ein Drahtseilakt.

Blick- und Zeigerichtung laufen, wie vor den Toren des Kerkers, in „Nachforschungen über die Edelweißpiraten“ mitunter disparat und selbst wenn sie sich überschneiden, bleibt die Sicht verstellt – nicht selten durch die da Zeigenden selbst – die Umgebung kaum auseinanderdifferenzierbar. „Die befindet sich da drüben!“, weißt der Regisseur Theilen einmal eine gesuchte Straße aus und doch sind es nichts als die grünen Wipfel der Bäume, die man über ihn hinweg auszumachen vermag. Es existiert noch eine weitere Fahrt, ungefähr in der Mitte des Filmes als sich das Geschehen aus den Wohnräumen der Zeitzeugen zunehmend auf die Straße, zu den Schauplätzen hin verlagert. Beiläufig und motorisiert nicht durch die Kamera kommt sie daher, verharrt diese doch viel lieber auf dem abermals Auskünfte erteilenden Fritz Theilen, während die Häuserfronten, die Vorgänge der Gegenwart um das Planetensystem seines Kopfes zirkulieren – diffus, außerhalb gleich mehrerer Fokusse. Eine der großen Alibiautofahrten des Kinos, wie sie sicherlich schon erraten haben. Nie wird der Ausblick aufs Profil auch nur einen Wimpernschlag gebrochen – ob Theilen dieser peniblen Auslesung vollends gewahr wurde? Es macht nicht den Anschein. „Nachforschungen über die Edelweißpiraten“ – ein Titel, der täuscht über den Zwiespalt, den die in ihrer Affektwirkung einmalige Inszenierung auftut. Zwischen der ausgesprochenen Nüchternheit des Vermittelten und der tiefen Intimität der Aufnahmen, mehr noch zwischen Schuberts relativer Scheuheit, dem maximal zaghaften Anstoßen von Redeflüssen und der Bewunderung, die nie aus seinem Mund, dafür dem Kinoblick spricht.

Möglicherweise ist die räumliche Verdichtung, auf die in der zweiten Hälfte konsequent hingearbeitet wird, Ausdruck dieser Haltung. Denn aus der relativen Sicherheit des Autos oder heimischen Viertels geht es für Fritz Theilen zurück in jenen Zellentrakt, den die Ehrenfelder nur allzu genau kennenlernen durften. Seltsame Bilder sind es, die dort eingefangen auf die Leinwand strahlen. Theilen, der sich zuvor kämpferisch wie sein jüngeres Ich gab, schrumpft in der visuellen Klaustrophobie spürbar zusammen, findet mehrmals Bauelemente aus den eigenen Erinnerungen nicht wieder, zögert, wirkt urplötzlich beinahe unsicher. Vornehmlich über die Schultern verfolgt die auch hier ihre Präferenz für die Akteure nie aufgebende Kamera Befragten und Befrager beim annäherend magnetisch abgestoßenen Umherpendeln im Zentrum der kalten Wände, dem zum Scheitern verurteilten Ergründen von Inschriften niemals mehr zuordenbarer Hand. Stellt man diese Szenen den um ein Haar enthusiastischen Reenactments gegenüber, die eine solch methodische Verlagerung der Örtlichkeiten normalerweise ungleich reservierter erscheinenden Eiflern etwa zehn Jahre später in „Kriegsjahre in der Eifel“ (1989) entlocken sollte, gegenüber, so stößt man unweigerlich auf folgende Erkenntnis: Es sind zwei grundverschiedene Ausprägungen des Erinnerns, die Schubert auf der Leinwand dokumentieren konnte. Das frühlingshaft erwachende derjenigen, die nicht mehr in Furcht leben müssen vor den unmittelbaren Beiprodukten – verstreute Minen, Hunger, Besitzausradierung – des zweiten Weltkrieges und das desjenigen, für den das Vergangene nie aufhörte fortzubestehen, es wie ein drohender Schatten über Gegenwart wie Zukunft wabert. „Ich hätt‘ mir das ja nicht träumen lassen, dass wir heute irgendwie wieder Angst haben müssen!“, gibt Theilen in seinen letzten Leinwandminuten in Anbetracht der anhaltenden Denunzierung seiner längst in Angst vor personellen Kontinuitäten zwischen BRD und drittem Reich oder im Tode verstummten Freunden zu Bedenken. Mitte im Safte der Jetztzeit, auf einer nie ruhenden Straßenkreuzung, Ehrenfeld, 1979.

Wieder entlassen aus der räumlichen Verengung, ist der Schaden dennoch schon gemacht, für die letzte Etappe des Filmes weitet sich das inszenatorische Feld, während es nun die Schilderungen allein sind, die die Kehle zuschnüren. Mit Karoline Banten kommt die Schwester des zum Zeitpunkt seines Todes nur 16-jährigen, mittlerweile durch zahlreiche Publikationen fast zu etwas wie dem Symbol für eine ganze Gruppe gewordenen Bartholomäus „Barthel“ Schink zu Wort. Leid allein, die Reaktionen auf die Todesnachricht am heimischen Küchentisch, bittere Tränen, mehr wiederzugeben ist sie auch fast vier Jahrzehnte später in Ermangelung an offiziellen Dokumenten, Urteilen, Aufnahmen, irgendeiner Kleinigkeit, die ansatzweise begreifen lässt, nicht im Stande. „Ja, ein Denkmal hat er, annerkannt ist er nicht.“, hält sie resigniert fest. Verständlich, denn die Zeitzeugen seines Filmes vernahm man im Laufe der ersten Nachkriegsauferbeitung nicht, stattdessen Gestapomänner auf dem Wege zurück ins bürgerliche Leben – so erklärt es Dietrich Schubert selbst, als seine Kamera sich mit einem langsamen Zoom von einem Parkdenkmal verabschiedet. Weiter und weiter zurück, bis die Konturen beliebiger werden, sich die schwarzen Streben kaum noch differenzieren lassen von den umliegenden kahlen Winterbäumen. Dann ein Lebenswelten überbrückender Schnitt, eine fast insistierende Zoomumkehr auf die Züge der Schwester. Waren die die Edelweißpiraten Helden des Widerstandes oder gesetzlose Marodeure, wie ein anderes verbreitetes Narrativ besagt? Zuvorderst waren sie das, was in entindividualisierenden Debatten zumeist übersehen wird: Menschen mit eigenen Lebens- wie Leidensgeschichten, Idealen, Familien wie Freunden, die für überwiegend geringfügige Transgressionen der öffentlichen Ordnung systematisch ermordet wurden. All dies ist in ihm enthalten, dem empathischsten, politsch offen forderndsten Moment eines leisen Filmes, dem der Kampf gegen das endgültige Verstummen über alles geht, der endet wie er begann: Hüttenstraße, Köln-Ehrenfeld, ein letztes Mal gleitet die Kamera den Straßenverlauf entlang, abermals ein Stückchen versetzt, weiter weg denn je zuvor, erst unmerklich, dann dämmert es. Zum Verständnis des Rahmens kann sein Inhalt bisweilen unerlässlich sein, das Kleine im Großen, erst es hält abschließende Erkenntnis bereit. Erstmals fährt man den Weg bis zu seinem sich auffächernden Ende, der Kreuzung auf der Fritz Theilen zweifelte, und das Bild erstarrt – derweil die Gitarre eines Toten das letzte Wort singt.

Nachforschungen über die Edelweißpiraten – BRD 1980 – 90 Minuten – Regie: Dietrich Schubert – Produktion: Dietrich Schubert – Kamera: Dietmar Kalinowski – Schnitt: Jutta Uhl – Musik: Víctor Jara

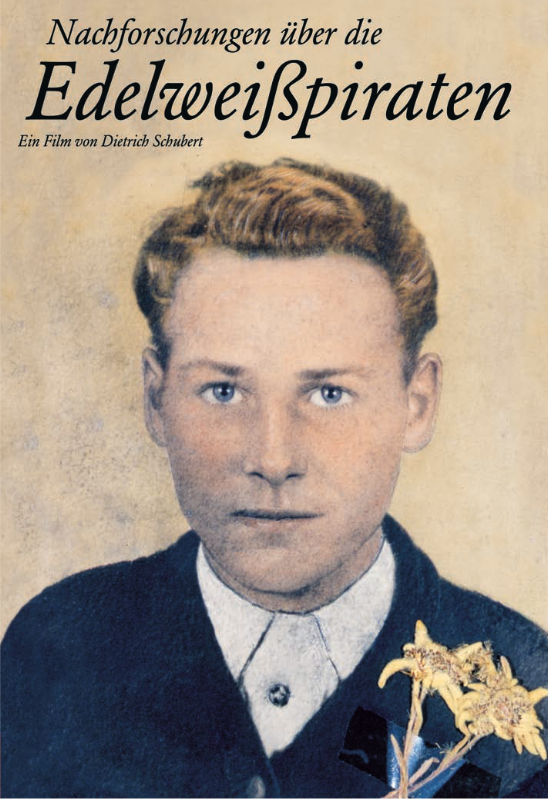

[Titelbild Eigentum von SchubertFilm, Kronenburg]

Kommentar hinzufügen