Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…

Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…

Huettners Film taucht völlig ein in jene Welt der kindlichen Phantasie, die den Erwachsenen, den ihrer Phantasie Entwachsenen, verschlossen bleibt, aber es geht hier nicht allein um die Phantasie, es geht um die Welt kindlichen Erlebens überhaupt, eines mystischen und träumerischen Welterlebens, wie es schon die Romantiker beschwören wollten.

Auf dem Nachhauseweg von dem Fernsehabend: die kleine Melanie fährt mit dem Fahrrad auf einen Schemen im Dunkel zu, eine durchsichtige ätherische Gestalt – und durch sie hindurch! Plötzlich ist da jedoch kein Schemen mehr, sondern eine ältere Frau liegt ganz körperlich vor Melanie unter deren Rad begraben und stammelt verstört: „Wer bist du? Du… bist so… kalt!“. Der Frau steht nun das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. „Was ist das für ein Kind?“ schreit sie immer lauter.

Bei einem Ausflug in die Berge mit ihren Eltern scheint der seltsame Vorfall vergessen, doch dann verirren sich diese und Melanie behauptet unvermittelt, sie wisse den Weg. Die ungläubigen Eltern folgen ihr zögerlich, aber Melanie führt sie immer höher, immer weiter Weg vom eigentlichen Ziel, hin zu einer einsam gelegenen Waldkapelle, ein Ort der ihnen seltsam vertraut ist: hier haben sie sich das erste Mal geküsst. Als sie den Weg ins Tal nicht mehr rechtzeitig vor Einbruch der Nacht finden, beschließen sie notgedrungen auf dem Berg in der Nähe eines Gletschers zu nächtigen. Doch: „das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“

Momente eines ganz real-vertrauten Familienalltags gehen in diesem Film sukzessive über in eine mystische Welt der Zeichen und Wunder, der uralten Prophezeiungen und der gemurmelten Flüche. Bezeichnend ist eine Szene, in der Melanie auf eigene Faust wieder mit dem Zug in die Berge gefahren ist und sich in einer Höhle hinter der Kapelle versteckt. Ihr Vater ist ihr nachgereist und will sie nun zurückholen, doch vergeblich streckt er ihr die Hand entgegen, er ist zu groß um durch die Lücke in der Wand zu steigen. Als er sich klein machen will um sich durch eine Lücke im Gebälk zu zwängen, droht der Übergang zwischen Sakralbau und sakraler Natur einzustürzen. Er ist eben zu groß, zu vernünftig zu entzaubert um einen Zugang zur Welt des Geheimnisses zu finden, um die Welt noch zu verstehen, um zu erkennen, dass eben doch „Märchen und Geschichten, die wahren Weltgeschichten“ sind, wie Novalis einst geschrieben hatte. In bester Tradition der schwarzen Romantik ereilt denn letztlich auch diese erwachsenen Menschen der Vernunft der Fluch des Irrationalen und der Film endet schaurigschön in einer Katastrophe, angekündigt durch das unheilverkündende Schmelzen einer Silberglocke in einem verstaubten Archiv…

Der Fluch – BRD 1988 – 92 Minuten – Regie: Ralf Huettner – Drehbuch: Andy T. Hoetzel, Ralf Huettner – Produktion: Joachim Müller – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Andreas Köbner – Darsteller: Dominic Raacke, Barbara May, Romina Nowack, Ortrud Beginnen, Gerd Lohmeyer, Barbara Valentin.

Ein Film, der wabert, der sich hebt und senkt wie ein atmender Körper. Ein organischer Film, in dem der psychologische Widerspruch einer Narration keinen Platz findet. Eine halbe Stunde vergeht, ohne dass etwas erzählt wird.

Weiterlesen “La camera nel labirinto” »

Weiterlesen “La camera nel labirinto” »

„Wer sich Ärger einhandeln möchte, sollte über Leni Riefenstahl schreiben“

Die Vorliegende im Herbst 2009 veröffentlichte Ausgabe in der Reihe rowohlts monographien, ist die Neueste (inzwischen wahrscheinlich aber auch nicht mehr) Auseinandersetzung mit der vielgescholteten Vorzeigefilmemacherin des dritten Reichs, über deren Leben und Wirken weltweit inzwischen mehr als 100 Bücher erschienen sind. Ein Tropfen auf den heißen Stein also, bei einer Persönlichkeit, an der sich zeitlebens die Geister geschieden und die Gemüter erhitzt haben. Gefangen zwischen der offensichtlichen Funktion als visuelle Erfüllungsgehilfin eines dikatorischen Staates, und dem selbst formulierten künstlerischen Anspruch einer unabhängigen Visionärin, ist Leni Riefenstahl als Spiegelobjekt gesellschaftlicher Vorstellungen vom Zusammenspiel zwischen Kunst und Leben auch weiterhin aktuell. Und vor allem so lässt sich dieser biographische Abriss von Mario Leis auch lesen.

Behandelt wird zunächst auf 7 Seiten die Kindheit und Jugend, und darauf aufbauend in einem größeren Abschnitt von 40 Seiten ihre erste Karriere als Tänzerin, sowie ihre Auftritte und ihre Mitarbeit an den deutschen Bergfilmen der 20er und 30er Jahre. Ihren Verwicklungen mit den Nationalsozialisten und ihren bekanntesten Regiearbeiten der 30er Jahre wird mit 45 Seiten der größte Raum gewidmet. Ihre dritte Karriere als Fotografin wird unter dem Aspekt der Nubabildbände auf weiteren 30 Seiten untersucht, und abschließend folgt eine kurze Betrachtung ihrer Wahrnehmung in den Medien der letzten 4 Jahrzehnte.

Der Zwiespalt in der Behandlung von Riefenstahl lässt sich an der Überschrift „Propagandistin oder Künstlerin?“ eines Artikels von Alice Schwarzer ablesen. Die Weigerung jemanden vielleicht als Propagandist und Künstler, Nazi und Visionär – als angenehm und unangenehm in einem – wahrnehmen zu müssen, zieht sich als roter Faden durch den kompletten Band, indem immer wieder Apologeten wie Gegner Riefenstahls zitiert werden, und somit nicht nur die beidseitige Inszenierung der Popfigur Leni deutlich herausgearbeitet, sondern auch ein akkurates Bild unserer dualistischen Zivilisation gezeichnet wird. Durch die komprimierte Zusammenstellung zahlreicher Meinungen und Äußerungen Dritter, entsteht wie nebenbei auch ein kleiner Einblick in die (westliche) Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts und die anhaltende Unfähigkeit Deutschlands zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.

Unangenehm berührt hat mich an der Schreibweise die wiederholte Tendenz, Riefenstahls Leistungen auf allen Bereichen, die historisch bisher nicht unumstritten anerkannt worden sind, herabzuwürdigen. Dabei zeigt sich für mich vor allem in den frühen Kapiteln und der Einschätzung Riefenstahls als Tänzerin, Schauspielerin und Regisseurin, eine Voreingenommenheit des Autors. Unangenehm deshalb, weil die persönlichen Vorwürfe nicht wirklich offen zu Tage liegen, weil sie nicht direkt vorgetragen oder zur Diskussion gestellt werden, sondern auf Umwegen und über Zitate anderer in einer Weise in die Fomulierungen hineingearbeitet sind, welche das Buch und seinen Autor vordergründig stets sachlich und unparteiisch erscheinen lassen möchte (was sich in Zeiten der political correctness für eine Monographie leider wohl immer noch „so gehört“). Die regelmäßig aufblitzenden Seitenhiebe gegenüber Riefenstahls Schaffen und Charakter werden dabei als ironische Spitzen verkleidet.

In dieser Monographie erklärt sich Leni Riefenstahls Leben und Werk vor allem aus ihrer Kindheit und Jugend und ihrem Wirken im 3. Reich. Für einen Menschen der über hundert Jahre gelebt hat, und bis zu seinem Tod künstlerisch aktiv geblieben ist, erscheint diese Sichtweise doch sehr beschränkt. 1945 war sie schließlich gerade einmal 43 Jahre alt. Nichtsdestotrotz, ist das Buch flüssig geschrieben und eignet sich aufgrund der Fokussierung auf die bekanntesten und kontroversesten Aspekte von Riefenstahls Leben und die unglaubliche Vielzahl und Dichte an Informationen hierzu, ausgezeichnet als Einführung. Darüber hinaus ist es als schmales Taschenbuch sehr handlich, jeweils interessant und passend bebildert, und graphisch sorgfältig und professionell gestaltet. Wer aber außer einer Auflistung der üblichen Diskursaspekte eine vielschichtigere Auseinandersetzung mit Leni Riefenstahl lesen möchte, ist hier fehl am Platz. Sicherlich ist so eine Leistung von einer 150-seitigen Monographie auch gar nicht zu erwarten – eine differenziertere Herangehensweise an die Bewertung einer Persönlichkeit und ihres künstlerischen Schaffens jedoch schon.

Mario Leis: Leni Riefenstahl.

rowohlts monographien begründet von Kurt Kusenberg, herausgegeben von Uwe Naumann.

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg, November 2009.

1. Auflage

In der neuen Ausgabe:

Ein unbedingt lesenswertes, wieder einmal faszinierend-stimulierendes und vor allem vorbildlich ausladendes Interview mit unser aller Liebling Dominik Graf, natürlich auf englisch. Natürlich und Glücklicherweise. Vielleicht wird man ihn, irgendwann, eines Tages, auch außerhalb Deutschlands einmal entdecken. Die vereinzelten internationalen Festival-Auftritte seiner letzten Kinofilme (also mehr oder weniger nur DER FELSEN und DER ROTE KAKADU) haben dafür freilich nicht ausgereicht.

Allerdings ist es eigentlich ohnehin utopisch, auf eine Revision des internationalen Bilds vom vor allem aktuelleren deutschen Kino zu hoffen (Bei allem, was älter als 20 Jahre ist, braucht man sich diese Hoffnung ohnehin nicht mehr zu machen). Im Ausland kennt und liebt man zumeist den DOWNFALL und die LIVES OF OTHERS und hält sie für exzentrische Kunstfilme. Kann man auf so eine Revision noch hoffen, wenn die weitläufige Meinung darüber im eigenen Land schon von der Annahme grundsätzlicher Biederkeit, Trocken-, Blödsinnig- oder sozialer Selbstmitleidsseeligkeit geprägt ist? Vermutlich werden die meisten Leser der „Senses of Cinema“ mangels Berühungspunkt (wahrscheinlich kann nicht einmal die entfernte Ahnung eines irgendwo einmal aufgeschnappten Filmtitels bei Graf als solcher dienen) über dieses Interview hinweglesen, außer den ganz harten Cinemenschen. Und die können bei Interesse erst einmal auf der Untertitel-Barriere herumkauen. Auf selbige verweist auch Marco Abel, der dieses Interview führte und übersetzte – und hofft, dass sich daran in der Zukunft etwas ändern wird. Da hoffe ich doch gleich mal mit.

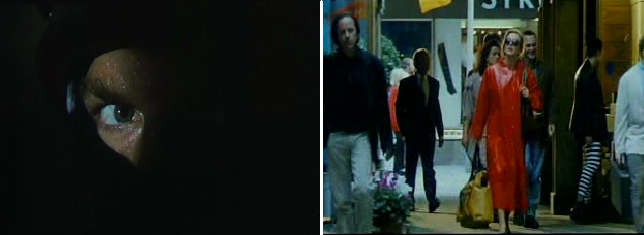

Ein Politthriller als Geistergeschichte. Die Figuren sind Schatten in einem unübersichtlichen Geflecht aus Politik, Polizei und organisiertem Verbrechen. Sie treten unvermittelt aus dem Dunkeln ins Bild und verschwinden dort wieder ebenso gleitend, sie sprechen aus dem Off, nachdem die Kamera sie nur flüchtig erhascht hat, flüstern, raunen sich im Vorbeigehen Vertrauliches zu, sind nur verrauschte Stimmen aus Funkgeräten, Telefonen oder von Tonbändern. Ein knallroter Regenmantel…

Es ist Zwischenkriegszeit. Der Kalte Krieg ist vorbei, BRD und DDR sind untergegangen, aber die „Berliner Republik“ hat noch nicht wirklich begonnen. In dieser Übergangsphase hält das organisierte Verbechen Einzug in die Politik, werden hinter Glasscheiben in den Konferenzzimmern die Anteile am neuen Land verkauft. Ein Trümmerfilm aus dem Jahr 1994.

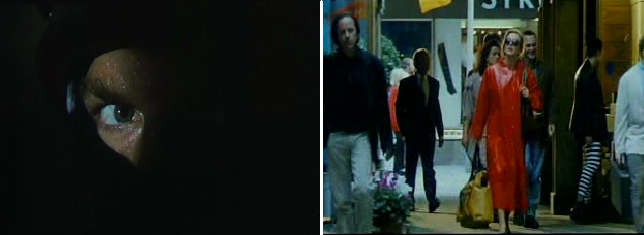

Beschützt werden die Gespenster hinter den Glasscheiben vom SEK. Die Männer sind selbst Phantome, sie tragen Decknamen und Sturmhauben, bei denen nur die Augen als letztes Zeichen von Persönlichkeit hervorblitzen. Die Welt dieser Männer, ihre Rituale, ihr (brüchiger) Zusammenhalt sind wichtiger Teil von DIE SIEGER. Einer von ihnen, Heinz Schaefer ist ein Phantom aus der Vergangenheit – vor vier Jahren soll er sich umgebracht haben, doch Karl Simon erkennt ihn bei einem Einsatz gegen Geldfälscher wieder. Simon und Schaefer arbeiten beide für den Staat und sind doch Gegner in einem Dickicht aus V-Männern und machtpolitischen Grauzonen, sind Gehetzte, Zerrissene. Gesellschaftliches, Berufliches und Privates sind untrennbar, der Riss durch die Männer reicht tief in die Familien.

Oft wird DIE SIEGER als deutscher Actionfilm verkauft, dabei steht er eher in der Tradition der Polizeifilme von Lumet und den Mafiafilmen von Damiani. Doch Deutschland ist nicht Italien – die Mechanismen der Korruption laufen subtiler ab, vielleicht kann man ihnen nur mit Fantasie beikommen. Selten hat Grafs visueller Stil so gut zu einem Sujet gepasst, die unruhigen Kamerafahrten, die hektischen Zooms auf die Figuren, als ob er nach ihnen greifen, ihre Undurchsichtigkeit erfassen wollte. Genre heißt hier im Gegensatz zu vielen deutschen Filmen der 90er auch nicht der Wunsch möglichst amerikanisch auszusehen. Materiell ist der Film tief in der Bundesrepublik verhaftet: den Autobahnen und Raststätten, dem ICE und den Einkaufsmeilen, den Düsseldorfer Reihensiedlungen und den Vorstadtvillen. Hinter dieser materiellen Gegenwart lauern unterirdisch die Gespenster der Vergangenheit, der Terrorismus und sein politischer Mißbrauch. Sehnsüchte werden wach, nach DIE MACHT DES GELDES, dem Film den Graf nach dem Buch von Christoph Fromm über die Herrhausen-Entführung drehen wollte.

Das Ende des Traums vom deutschen Genrekino soll DIE SIEGER gewesen sein. Dass der Film gescheitert ist, darin schienen und scheinen sich fast alle einig zu sein: das Publikum, das ihn mied, die Kritik, die ihn nie bedingungslos liebte und auch Graf selbst – nach vielen Eingriffen ins Drehbuch.

Aber das Schöne am Kino ist, dass die Produktionsgeschichte irgendwann zurücktritt und es kein „hätte, könnte, sollte“ mehr gibt. Und der Film beginnt ein Eigenleben in den Köpfen der Zuschauer zu entwickeln, das weder der Regisseur mit seiner Vision noch die Filmbürokraten mit ihrem Kommerzstreben so vorhersehen können. Es ist wie bei Ciminos HEAVEN’S GATE, wo die Träume zu groß werden fürs Kino, wo nur noch Spuren, Bruchstücke, Ahnungen davon auf dem Zelluloid zurückbleiben. Doch Unvollkommenheit heißt auch immer Unabgeschlossenheit und damit: Offenheit. Eine Einladung mitzuträumen.

Der Traum vom deutschen Genrekino, so viel zu groß er manchmal auch scheinen mag, ist jedenfalls noch lange nicht ausgeträumt.

Die Sieger – Deutschland 1994 – 130 Minuten – Regie: Dominik Graf – Drehbuch: Günter Schütter – Produktion: Günter Rohrbach, Christoph Holch – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Dominik Graf, Helmut Spanner, Loy Wesselburg – Darsteller: Herbert Knaup, Katja Flint, Hannes Jaenicke, Heinz Hoenig, Meret Becker, Natalia Wörner, Thomas Schücke.

Screenshots: © Eurovideo

Im Western gibt es das: Ein Mann, schweigsam, sich selbst genug, in der Weite der Landschaft. Verborgen fast aber doch majestätisch. Denn er ist die Landschaft, ist Natur. Das Gesicht wie aus Stein gehauen, dem Leben abgetrotzt. Die Städte tragen Namen, sagenumwobene, Santa Fé, Colorado, Dodge City.

Die Sehnsucht nach der Stadt.

Marseille ist so ein Film, ein Großstadtwestern, unter umgekehrten Vorzeichen. Die Sehnsucht ist da, die Einsamkeit die Verzweiflung. Schweigen ist Leid geworden. Sophie (Maren Eggert) ist auf der Suche nach Artikulation. Sie fotografiert, Plätze in Städten, als würde sie ausprobieren, wie es ist ein Ort zu sein. Einfach nur zu sein, wie eine Straße, ein Baum, ein Gebäude. Räume als Zwischenräume, der Verlust von Permanenz. Die Suche nach sich selbst im Fremden produziert Bilder von uns selbst. Es geht nicht ums Entdecken, sondern um das entdeckt werden, um Heimat.

Wie der Westernheld sich manchmal die Stadt und ihre Zivilisation als verlorenes Paradies erträumt, so wird für Sophie Marseille die identitätsstiftende Projektionsfläche. Doch in der Realität muss der Traum enttäuscht werden. Was ist Marseille, was ist eine Stadt? Was sind Menschen, wie sind sie, und wieso? Das wunderbare an Schanelecs Filmen, trotz aller Strenge, trotz Formwillen und Nüchternheit, ist die ungemeine Freiheit, die im Bestehen auf Fragen verbleibt. Fragen als Lebensinhalt, Suchen als Potenz. Wenn Maren Eggert am Ende überfallen wurde, enttäuscht und verzweifelt sitzt sie da beim Verhör bei der Polizei, dann gibt es einen Moment der Erkenntnis, durch das Unvorhergesehene, durch den Schmerz und die Enttäuschung. Erst wenn die eigene Hoffnung betrogen wurde, kann sich das Leben wieder seinen Platz suchen. Am Ende gibt es den Strand, das Meer, die Figur in der Ferne. Einsam, aber nicht mehr allein. Im Leben.

Maren Eggert hat ein Gesicht wie eine Landschaft. Alles spielt sich darauf ab, in ihrer Miene die von stoischer Ruhe geprägt zu sein scheint, spiegelt sich die ganze Welt, und Sophies Unverständnis.

Wie im Western ersehnt sie den Wechsel der Identität. Angela Schanelec ist vielleicht das größte Regietalent im deutschen Film der letzten 20 Jahre. Ein Phänomen, ein Wunder. Ihre Filme sind das, was intellektuelles Kino hierzulande selten zustande brachte. Reine Emotion. Eine singuläre Vision, etwas was es vergleichbar wohl nur bei Straub und Huillet gab, jedoch ohne revolutionären Impetus, ohne Progression, ohne gesellschaftliches Bewusstsein im klassischen Sinne. Statt Äußerung gibt es Stille. Das Voranschreiten der Zeit im Vakuum der Ohnmacht.

Wenn ich gezwungen wäre den besten deutschen Film der letzten 10 Jahre zu benennen, es wäre wohl dieser.

Marseille – Deutschland, Frankreich 2004 – 95 Minuten – Regie: Angela Schanelec – Drehbuch: Angela Schanelec – Produktion: Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber, Jörg Schneider, Antonin Dedet – Kamera: Reinhold Vorschneider, Kareem La Vaullee – Mischung: Martin Steyer – Schnitt: Bettina Böhler – Darsteller: Maren Eggert, Marie-Lou Sellem, Devid Striesow, Louis Schanelec, Emily Atef

Da war zur Abwechslung von Wallace und May mal ein James Hadley Chase-Roman, den Horst Wendlandt aufgekauft und an sein bewährtes Team weitergeleitet hat um mit großzügiger als üblichem Budget einen internationalen Thriller aufzuziehen. Das hat natürlich nicht geklappt. Die Winnetou-Filme sind schließlich auch keine internationalen Großfilme geworden. Aber irgendwie hat sich da irgendetwas Absonderliches getan. Die Glieder der Wendlandt-Kette in der falschen Reihenfolge, mit dem falschen Fuß, dem falschen Auge? Man weiß es nicht. Wie könnte man auch bei diesem Film? Fangen wir mal an mit dem wichtigen Neuzugang und temporären Einsprung für Alfred Vohrers langjährigen Kamermann des Vertrauens, Karl Löb:

Wir wollen für einen Moment vergessen, dass Bruno Mondi als Kameramann in den 40igern die dämonischen Höhenflüge des Veit Harlan durch die Tiefen des nationalsozialistischen Manipulationslabyrinths so unendlich berauschend aussehen hat lassen. Stattdessen wollen wir uns kurzzeitig daran ergötzen, dass Bruno Mondi in WARTEZIMMER ZUM JENSEITS den kühl-stahlgrauen Höhenflug von Edgar Wallace-Regisseur Alfred Vohrer durch die düsteren Täler des Film noir mit schamlos glatter Bärbeißigkeit und schäbigem Grandeur veredelt.

Das gibt ihm den letzten Schliff. Diesem Vohrer, der wie kein anderer Kriminalfilm des schwulen Regisseurs beherzt zum tragischen, um zwei Ecken sexuell motivierten amerikanischen Genre-Pathos greift um es in europäischen Camp zu verwandeln, der so stillvoll und versonnen ist, dass er schon nicht mehr so recht campig sein kann. Dieses Pathos. Sexualität hat hier keine Präsenz mehr.

Mit ihm [dem Pathos] ist der Film auch wie kein anderes Werk des “kantigen Folterknechts des deutschen Krimis” (fiktives Zitat) irgendwie doch nah am Erzählkino dran. Das will er auch, so ein bischen jedenfalls. Eigentlich ist er doch ein ganz großes Melodram, in das manchmal das naive Krimimärchen nach Wallace-Constantin-Art hineinsickert. Was für ein Melodram das ist, eigentlich.

Das regenverhangene London, dass in Mondis schwermütigem, schwarzweißen Guillotine-Scope ein zum Sterben schöner, völlig toter Ort ist. Hildegard Knefs lakonischer, aber auch so unendlich schmerzender, trauriger Blick, der unter ihrem schweren Make-up zu versinken droht, wenn sie in Momenten der scheinbar gleichgültigen Konzentrationslosigkeit den Augenaufschlag macht. Ein Engel, der in einer Tabakwolke seine gebrochenen Flügel schwingt. Ihre kühle Hoffnungslosigkeit und morbide, reife Erotik trifft auf den virilen Sex des jungen, athletischen Götz George der aber so viril wie in seinen Karl May-Filmen dann doch nicht mehr ist. Der unfassbare und schwer greifbare Schwermut und die Depressivität dieses monströs-wunderbar mißlungenen Kommerzkino-Artefakts – Ein Flop, natürlich – muss auch ihn, den Haudrauf, ergriffen und in einen ätherischen Halbschlaf versetzt haben. Denn hier erträgt bei aller stilvollen Maskerade niemand, was ihm aufgebürdet wird. Die Knef nicht ihr Schicksal als einsame Dame in Schwarz am Ende der Kette und der George sein läppisches Buben-Heldentum, dass ihn gerade so davor bewahrt, als buchstäblicher Fleischmatsch zu enden. Überhaupt: Das titelgebende Wartezimmer. Eine sterile Vernichtungsmaschine, die im Noch-Nachkriegsdeutschland womöglich die Unbehaglichkeit des Films gekrönt haben dürfte. Pinkas Brauns schmieriger Westentaschen-Gangster wird davor ganz klein mit Hut. Von den Niederungen, in denen sich Klaus Kinskis erbärmlich versoffener Messerwerfer oder auch der “große”, gelähmte Gangsterboss Richard Münch bewegen, gar nicht zu sprechen. Verdammt sind sie alle, und dementsprechend stimmt Karl May-Komponist Martin Böttcher auf der Tonspur eine seiner unvergleichlichsten Kompositionen an, ein melancholisch-sehnsüchtiges Klavierkonzert, dass all diese Niedrigkeiten, diese so kalte, seelenlose Welt dieses Films, wieder in den trist-schönen Nieselregen und durchdringenden Frühjahrsnebel zurückmanövriert – dahin, wo sie zu Beginn hergekommen ist. Und da, ganz hinten, als Silhouette im Nebel, steht der Knef-Engel und weint sein aufweichendes Make up ins Meer.

So fühlt sich dieser Film in meinem Kopf nach drei Jahren an. Wenn ich ihn nun wieder sähe? Vielleicht ist dieser Text eine Wunschvorstellung. Oder eine Verklärung. Oder aber, und das wäre mir am liebsten, eine Lüge.

Trotz seiner Verankerung in der Genre-Tradition, mit Gothic-Schloss, Mad Scientist, Frankenstein-Mythos, Sexploitation und einigen inszenatorischen Einfällen, die ganz unabhängig von der darstellerischen Besetzung an den frühen Jess Franco erinnern, umweht diesen Film in all seiner Konsequenz und Eigenwilligkeit etwas absolut Genuines, nicht nur im Kontext seiner Entstehungszeit. Die Mischung aus humoristischen und melodramatischen Momenten in einem Horrorfilm ist im Grunde nichts Ungewöhnliches, auch die Durchmischung von Gegenwart und Vergangenheit ist ein alter Hut. Doch wie so oft geht es hier nicht darum, was gezeigt wird, sondern wie es gezeigt wird. In seinen interessantesten Momenten wirkt der Film beinahe wie ein Vorläufer von Walerian Borowczyks LA BÊTE (1974), gepaart mit Farbspielen und dramaturgischen Wendungen eines Melodrams von Douglas Sirk, im Umfeld eines europäischen Sexfilms und einer deutschen Komödie der 60er Jahre. Die wundersam prolongierten OP-Szenen geben zusätzlich noch einen Vorgeschmack auf den Body-Horror à la Cronenberg, und betonen gegen Ende noch einmal den surrealistischen Kern des Films.

Wenn man sich mit den Einflüssen des Surrealismus auf den deutschen Film beschäftigen will, kommt man an IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE kaum vorbei. Das Gefühl zeitlicher Entrücktheit setzt bereits direkt nach dem Prolog des Films auf einer eher typischen 60er Jahre Party ein. Die Diffusion von verschiedenen Zeitebenen wird dabei auch musikalisch von einer wunderbar verspielten Musik, zwischen orchestralen Klängen, Jazz und „typischer“ Krimimusik der 60er, forciert. Ein eklektizistischer Film im wahrsten Sinne des Wortes, ist IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE noch am ehesten mit Paul Morrisseys fünf Jahre später entstandenem FLESH FOR FRANKENSTEIN vergleichbar, für den er wohl eine Art Blaupause darstellt. Der Anspielungs- und Ideenreichtum ist bei beiden Filmen schier unerschöpflich. Doch geht FLESH FOR FRANKENSTEIN im direkten Vergleich schlussendlich einen Schritt weiter ins Groteske, während IM SCHLOSS DER BLUTIGEN BEGIERDE den entrückten Zustand des Gothic Horror betont, und am Ende sogar noch inszenatorische Anklänge beim melancholischen Ernst von Jean Rollin findet.

Einzigartig macht den Film letztendlich diese für eine deutsche Produktion ungemein stilisierte Kombination aus Trieb, Wahn und Prüderie, eingefügt in einen Krimiplot, wie er auch in der Edgar-Wallace-Reihe gut vorstellbar wäre. Doch Hoven geht immer ein Stück weiter, als man vermuten könnte, und überschreitet lustvoll Geschmacksgrenzen – ob in den minutenlangen, ausgesprochen blutig-expliziten OP-Szenen (mutmaßlich mit eingefügten Bildern einer echten Herz-Operation) oder dem ungenierten Ausspielen von Anzüglichkeiten und Metaphern auf Ebene von Bild und Ton, im Verhalten und in der Sprache der Figuren. Ohne vor Plattheiten zurück zu schrecken, wird dem Zuschauer konsequent zu viel des Guten verabreicht. Der Schnitt betont dabei die Irrealität der Szenerie und in der teils wüst zwischen Handlungsorten wechselnden Montage, die schon mal Schlag auf Schlag Herz-Operation, sexuelle Verführung und den unvermittelten Angriff eines Bären in einen direkten Bezug setzt, spiegelt sich auch die Austauschbarkeit der Figuren und ihre Bedeutungslosigkeit in diesem eigentümlichen Schloss der seltsamen Umtriebe. Im nur notdürftig unterdrückten Exzess wild durchmischter Ideen und Inspirationen treffen Camp und Kitsch, Krudes und Kontrolliertes, Genre und Exploitation, Struktur und Ausbruch aufeinander und gehen eine wild wuchernde, absonderlich-schöne Symbiose ein.

Im Schloß der blutigen Begierde – BRD 1968 – 80 Minuten – Regie: Adrian Hoven – Drehbuch: Adrian Hoven, Eric Martin Schnitzler – Produktion: Pier A. Caminnecci, Adrian Hoven – Kamera: Jorge Herrero, Franz Hofer – Musik: Jerry van Rooyen – Darsteller: Janine Reynaud, Howard Vernon, Michel Lemoine, Elvira Berndorff, Claudia Butenuth, Jan Hendriks.

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

April 12, 2010 | Veröffentlicht in

Andreas,

Deutsche Lieblingsfilme,

Sano

Das ist er. Der einzig wahre deutsche Agentenfilm – wenn es jemals so etwas wie einen deutschen Agentenfilm gab. Das ist sie, die einzig wahre Agentenfilm-Persiflage, wenn es jemals eine wirklich gewitzte, pointierte Agentenfilm-Persiflage gab. Das ist sie, die deutsche Nouvelle Vague, so gar nicht „neuer deutscher Film“ und weit weg von Godards ALPHAVILLE. Das ist der Eurospy-Film, der mehr 60ies-Pop, mehr lässige Attitüde, mehr unschuldigen Sex, mehr schrille Set-pieces und mehr charmante Selbstverliebtheit im Dialog zur Schau stellt.

Ein deutscher Agenten-Comic, in biegsam-stilvernarrtem Techniscope und knalligen Werbefarben. In dem nach nur wenigen Minuten Hellmut Lange seinen Einzug in die USA auf Wasserski vor der Golden Gate Bridge halten und sich gleich in den berühmten Zick-Zack-Turbinen der Lombard Street von Barbara Lass vor seinen Verfolgern retten lassen darf. In dem reuelos ordentlich gekifft wird und anschließend Schäferstündchen in einem luxuriösen Doppelbett am nächtlichen Strand von San Francisco abgehalten werden. In dem der Held sich explosiver Frühstücksbrötchen erwehren muss . In dem ein deutscher Geheimagent mit seinem Privatflieger in Las Vegas mitten auf der Hauptstraße landen kann. In dem die Frauen die Hosen anhaben und dem Helden befehlen können, für sie selbige inklusive Unterwäsche herunterzulassen. In dem Tony Kendall einen schmierigen Gentleman-Gauner a là Peter Voss spielt und Italowestern-Chefdirigent Francesco de Masi die groovige Musik besorgt. In dem sich der große Endkampf in einem Aquarium mitten in der Wüste abspielt. Und durch den sich ein unverschämt gut aufgelegter Hellmut Lange, ein urdeutsches Charaktergesicht, mit seinem unverwüstlichen Narbengesicht mit einer dreisten Chuzpe gaunert, ja, mit einer spezifisch „deutschen“ Coolness, die sich in den köstlichen Dialogen als das Produkt typisch deutscher Gründlichkeit manifestiert – Dialogen, die man als solche wahrnehmen darf und soll. Denn die Anlage des Films ist (Steil-)Vorlage, seine Schauplätze, seine Darsteller, deren Namen statt im fehlenden Vorspann beim jeweils ersten Auftritt ihrer Figuren eingeblendet werden.

Ein Film, der die Pop Art ins deutsche Kino trägt, die Acid-Ästhetik der späten 60iger und frühen 70iger vorwegnimmt und – und das ist im Film auch wirklich so unglaublich wie es klingt – die filmische Postmoderne im Geist eines Quentin Tarantino im Jahr 1965 mit einer Exzessisivität und verspielten Selbstverständlichkeit betreibt, dass einem in fassungsloser Hilflosigkeit und entgeisterter Begeisterung die Kinnlade nach unten klappt. Ungefilterte Liebe zum überlebensgroßen Kino-Eskapismus, wie ihn das deutsche Kino so vielleicht nie wieder gesehen hat. Purer cineastischer Sex-Appeal mit Mut zur Albernheit aber strikter Ablehnung der Klamotte. Dieser Film ist der ultimative Beweis dafür, dass das heutige Verständnis von filmischer Postmoderne ein einziger großer, grotesker Irrtum ist: Selbstverweis und Ironie, sie müssen nicht zwangsläufig das Ironisierte und dessen Eigendynamik sabotieren sondern können lustvoll miteinander harmonieren. SERENADE FÜR ZWEI SPIONE ist ein verschmitzter Kniefall vor dem Genre-Kino und vor einer intellektuell-entspannten Rezeption desselbigen, ein Kniefall vor einem Kino, wie es in Deutschland nie Tradition gewesen ist und tragischerweise nie sein wird, vollzogen mit solcher Inbrunst, dass er diesen Verlust beinahe im Alleingang kompensiert. Wie würde unser Held John Krim alias 006 sagen? „Ich hab‘ doch schon immer gewusst, dass ich das besser kann als diese Amis. Hatte nur keine Gelegenheit, es zu beweisen!“

SERENADE FÜR ZWEI SPIONE – BRD/Italien 1965 – Regie: Michael Pfleghar – Produktion: Hans Jürgen Pohland – Drehbuch: Klaus Munro und Michael Pfleghar – Kamera: Ernst Wild – Schnitt: Margot von Schlieffen – Ausstattung: Peter Scharff – Musik: Francesco De Masi

Darsteller: Hellmut Lange, Barbara Lass, Heidelinde Weiss, Tony Kendall, Mimmo Palmaro, Wolfgang Neuss

SYLVIE von Klaus Lemke ist eine Liebeskomödie voll verschmitzter Ironie und sanfter Melancholie. Eine ziemlich waghalsige Mischung aus direct cinema-Doku über den Alltag des Fotomodells Sylvie Winter und fiktiver Liebesgeschichte zwischen Sylvie und ihrem Taxifahrer Paul. Heimlich und leise ist es auch ein Film über das Nord-Süd-Gefälle in Deutschland, und über den großen Sehnsuchtsort Amerika, an dem man doch nie bleiben kann. Und vielleicht ist SYLVIE auch die Verfilmung des Liedes „Backstreet Girl“ von den Rolling Stones, dessen wehmütiges Akkordeon-Solo den Soundtrack liefert.

Paul ist Sylvies Taxifahrer, aber eigentlich ein Seemann und lebt in München bei seiner Mutter. „Er ist ein bisschen schwer von Begriff“, meint sie einmal über ihn und wirklich etwas anfangen kann er mit ihrer Zuneigung dann auch nicht. Obwohl er sie zuerst geküsst und in einem wahren Redeschwall von seinen Seemannsabenteuern in New York erzählt hat. Er will lieber wieder aufs Meer fahren und als sie ihn abends mit zu sich nehmen will, fährt er heim zu Mama. Für ihn ist sie das, was er an Land erlebt hat, das Pin-Up-Girl für einsame Nächte auf See. Eine Sehnsucht, der man besser nicht zu nah kommt. Eine kurze Liebe, ein großes Missverständnis.

Lemke hat wunderbar trockene Dialoge geschrieben, aber es ist vor allem eine Geschichte der Blicke. Die professionellen Blicke, die Sylvie in die Fotokameras und von den Magazincovern wirft, und die zärtlichen, herausfordernden Blicke, mit denen sie Paul anschaut. Die begehrlichen Blicke der älteren Herren und der neugierige, distanzierte Blick von Paul. Vermutlich ist es gerade seine Begriffsstutzigkeit, die Sylvie so an ihm mag, denn ihre Welt ist eine ganz andere: Reiche Männer. Exzentrische Photographen (einer davon gespielt von Werner Bokelberg, dem Society-Fotograf der Sechziger). Champagner. New York.

Bei Lemke in den Siebzigern schreiben immer alle über den Schnitt von Peter Przygodda, zu Recht, aber ich will die knappen Zeilen lieber nutzen um von Lothar Stickelbrucks Kamera zu schwärmen. Als Sylvie in New York ist, gibt es eine unglaubliche Hubschrauberfahrt, um das World Trade Center schwingt die Kamera sich herum bis hoch zum Dach, auf dem gerade die Fotosession stattfindet. Wie er in der Stadt ihre Sehnsucht filmt, wenn sie mit dem groben Fotografen auf die U-Bahn wartet, er unscharf im Vordergrund und sie hinten in die Ferne blickend. Und dann gibt es auch eine Szene in einem New Yorker U-Bahn-Waggon, die damals noch richtig heruntergekommen waren, die Kamera schaut sich neugierig um, den anderen Fahrgästen direkt ins Gesicht. Es ist an diesem Ort, als Sylvie entdeckt, dass sie in Paul verliebt ist, und seinen Namen zu den anderen Graffitis an die Wand schreibt.

Später, wenn er zurück nach Hamburg muss, läuft sie seinem Zug hinterher, aber er besäuft sich lieber als Zeit mit ihr zu verbringen. Er liegt dann betrunken brabbelnd da und sie schaut ihn verliebt an und wirft ihm Schlaftabletten in die Bierdose, in der Hoffnung, er würde die Endstation verschlafen. Das sind vielleicht die schönsten und traurigsten Momente des ganzen Films, denn so schauen wie Sylvie Winter konnte keine Zweite.

Sylvie – Deutschland 1973 – Regie & Drehbuch: Klaus Lemke – Produktion: Harald Müller, Willi Segler – Schnitt: Peter Przygodda – Kamera: Lothar Elias Stickelbrucks – Darsteller: Sylvie Winter, Paul Lys, Ivan Desny, Guido Mangold, Werner Bokelberg, Peter Böhlke, Heinz Badewitz

– SYLVIE ist als selbst gemachte DVD in großartiger Bildqualität bei Hanseplatte erschienen. –

Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…

Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…