Leerstellen zwischen den Hierarchien: L’arciere di fuoco (1971)

Quer durch die Geschichte der laufenden Bilder hindurch herrscht nun wahrlich kein Mangel an Filmen über den vielgesichtigen literarischen Volkshelden Robin Hood, jedoch nur einen gibt es, der die Vorzüge des Waldlebens bereits völlig unmittelbar greifbar werden lässt, bevor uns überhaupt erstmals ein solcher vor Augen geführt wird.

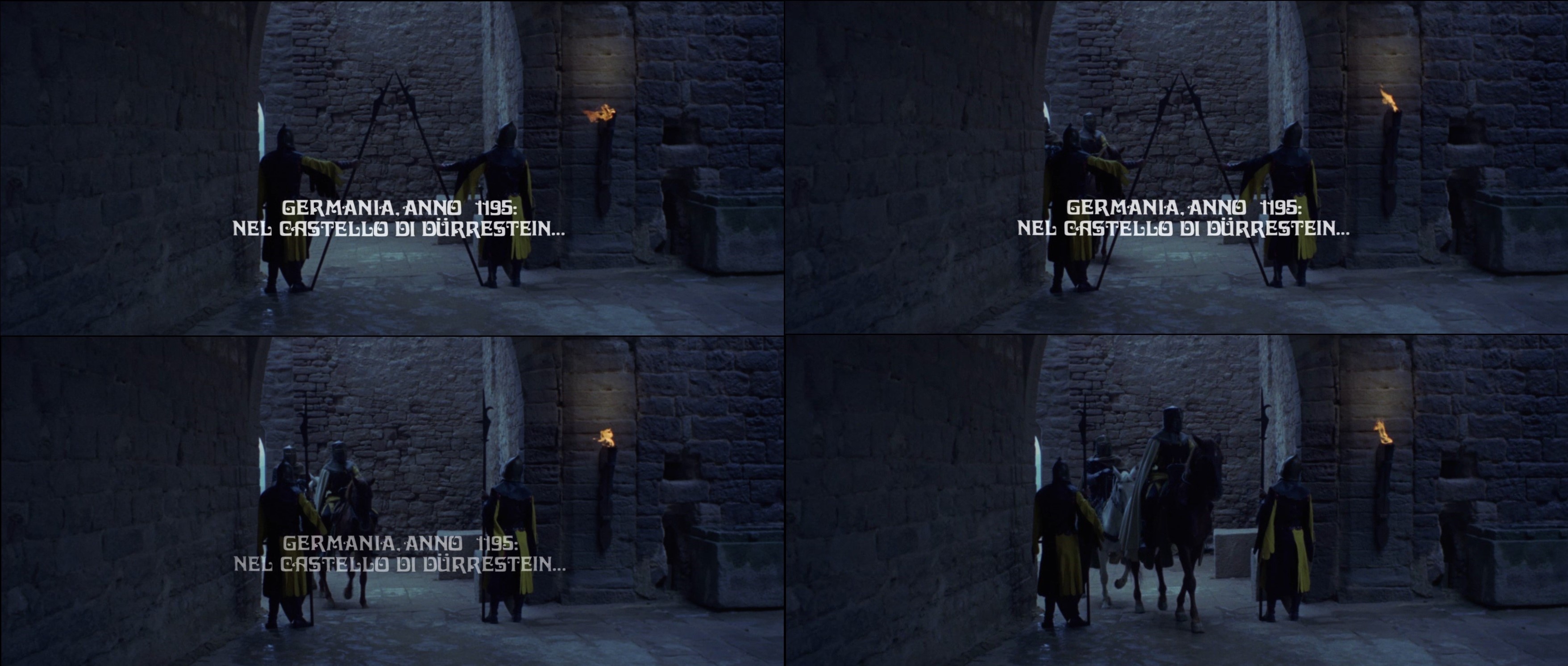

Der drittletzte Spielfilm des großen italienischen Filmarchitekten Giorgio Ferroni eröffnet mit einem Panorama des Castell de Cardona, das durch die gewählte Perspektive eines Aufstieges beraubt so wehrhaft ausschaut wie auf kaum einer Urlaubsfotografie. Dann lässt Ferroni schneiden und das Kamerauge einige Meter versetzt hinter den Portalswächtern verharren, die mit ihren Hellebarden jedweden Durchgangsverkehr beschränken. Doch es nähern sich zwei Berittene, für die sich das behelfsmäßige, dennoch restriktive und todbringende gar Tor öffnet. Damit auch die Kamera zur Bewegung freigebend schwenkt diese an den Vorbeiziehenden entlang bis sie ziemlich ein wenig über 90° später im so freigelegten Vorhof durch eine identische Sperre ganz zur Linken der Scopekomposition erneut zum Stehen kommen. Schnitt. Nun im grünen Innenhof der Anlage befindlich erwartet das mechanische Auge die zu Fuß wie unter Führung abermals Freigegebenen bereits und folgt ihrem Pfad über eine kleine den Weg verengende Mauer hinweg, von den letzten Hellebardenträgern vorbei an weiteren, die die Geheimnisse ihrer Durchgänge niemals preisgeben dürfen, bis schließlich, weitere rund 90° sind verstrichen, beide Bewegungen im Halt vereint vor einer verheißungvoll mittig in die Kadrage eingefahrenen Tür warten.

Ferronis Film, es wird sich schon allzu bald herausstellen, ist wahrlich nicht an im Reiche des Abenteuerfilms oft allzu borniert eingeforderten Realismus interessiert, keine akkurate Abbildung, nicht einmal der Versuch einer solchen, des Hochmittelalters und dennoch fängt er fast beiläufig etwas ein, das sich ebensolche Darstellungen großmütig auf die Fahnen geschrieben habende Genregenossen nur selten anreißen. Zu Hofe herrschte eine gewisse Etikette, eine Ordnung der Abläufe, die die mächtigen Mauern bereits vorab diktierten, bevor Wachen und Soldaten ihnen zu Nachdruck verhalfen. Durch seine feingeistige Bildgestaltung fühlt er sich in einem gewissen Sinne zeitgebundener an, indem er wie Éric Rohmer oder John Milius manche Gepflogenheiten oder Gesetzmäßigkeiten vergangener Jahrhunderte als unumstößlich, vielleicht gottgewollt unter seiner Narration ruhen lässt, sie weder hinterfragt noch verhandelt. Und doch lässt sich ihre Existenz nicht bestreiten, hinter der geheimsvollen Türe sitzt er auf seinem Thron, König Richard Löwenherz, vor dem Sir Henry von Nottingham (Giuliano Gemma) und sein Begleiter sich einfinden, ehrfürchtig an den Rand des Bildes verwiesen durch den von einigen Stufen Herabglänzenden in ihrer Mitte. Dass Ferroni die bislang über das Geschehen gelegte Titelmusik und den Fluß der Credits in diesen heiligen Hallen pausieren lässt, um sie kurz darauf bei einer von Kamerastandpunkt, zurückgelegtem Winkel bis Bewegungsabläufen exakten Spiegelung des komplettes Hinweges als Rückweg wieder einsetzen zu lassen, ist nur ein weiterer Ausdruck seiner bemerkenswerten inszenatorischen Kultiviertheit. Bisweilen wirkt sein Robin Hood wie die als Abenteuer neugeborene Variante eines Sirkschen Häusermelos – auch in Burgen kann man sich eben immer nur auf eine bestimmte Art und Weise fortbewegen.

Vieles, das den der alten Heimat beraubten Adeligen in Folge zum Vagabunden mutieren lässt, ist in diesen knappen Auftaktminuten bereits enthalten und findet sich als Abbild von Zuständen wie Veränderungen über die gesamte Laufzeit verteilt. Dabei stets augenscheinlich – eine ausgeprägte Vorliebe für Totalen, Supertotalen und viele Abstufungen irgendwo zwischen den beiden Einstellungsgrößen. „L’arciere di fuoco“ tritt den Beweis an, dass ein vornehmliches Erzählen über sie keineswegs eintönig ausfallen muss, sofern man es versteht, die Kadrage mit Leben zu füllen. Alle Unterschiede zwischen den Welten der Gesetzlosen und falschen Gesetzeshüter ergeben sich bei Ferroni daraus, wer welche Räume und Flächen wo wie ausfüllt. Ein verschachteltes System hinter mit hervortretenden Elementen gezeichneten Bildern. Schultern im Thronsaal, die unmittelbar vor der Kamera nicht zum Anlehnen einladen oder ein einzelner gemütlich sein Bier trinkender Bauer rechts in der Bierstuben als unterschiedlich konnotierte Rahmenelemente. Die zu den Schultern gehörenden Soldaten hinten, unsere Helden mit einer weiteren Reihe Wachen in der Mitte und der niederträchtige Intrigant ganz am anderen Ende des Raumes, erhöht auf einem winzigen aber dennoch die Komposition einnehmenden Thron. Zwei solcher Aufnahmen durch den Mittelraum randständiger, aber nicht ohne Weiteres passierbarer Menschen, diese und obige im Amtsraum des rechtmäßigen Königs, das Spannungsfeld von natürlicher Autorität bis diktatorischer Gewaltherrschaft.

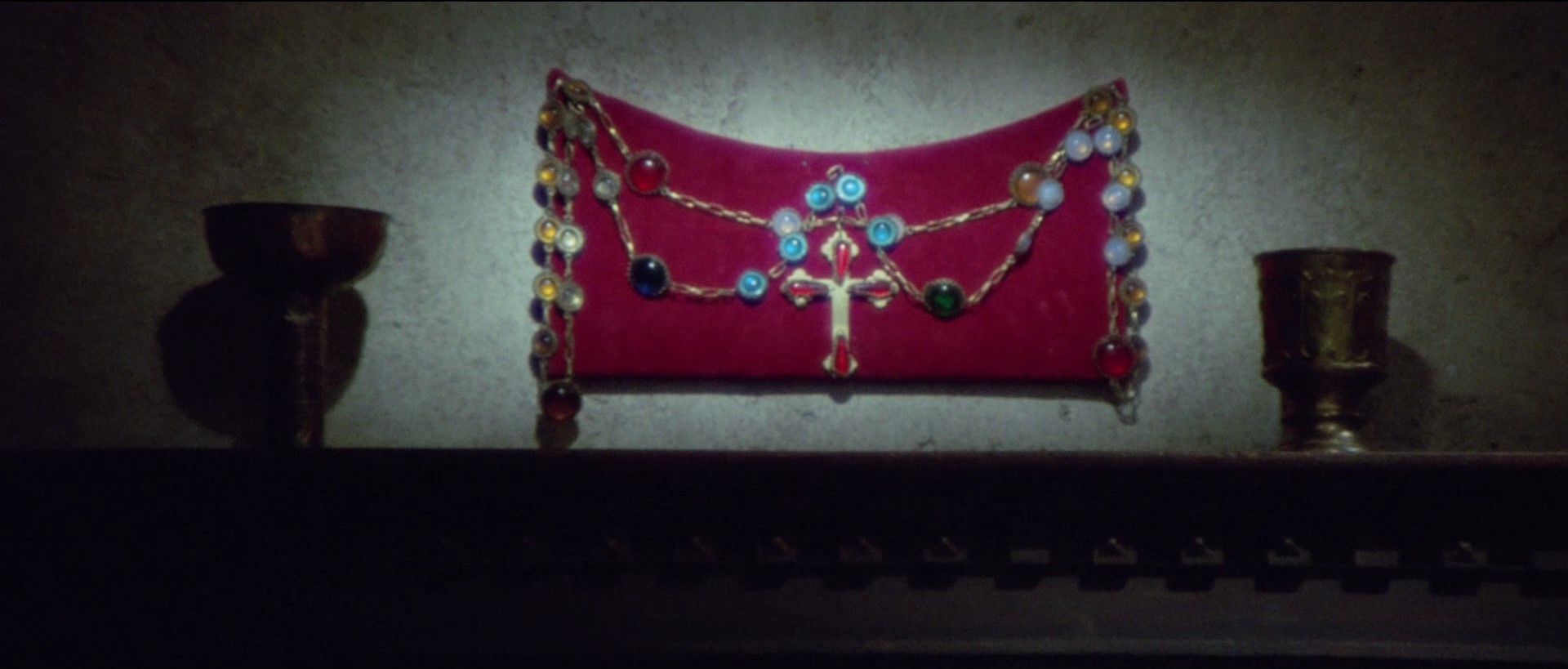

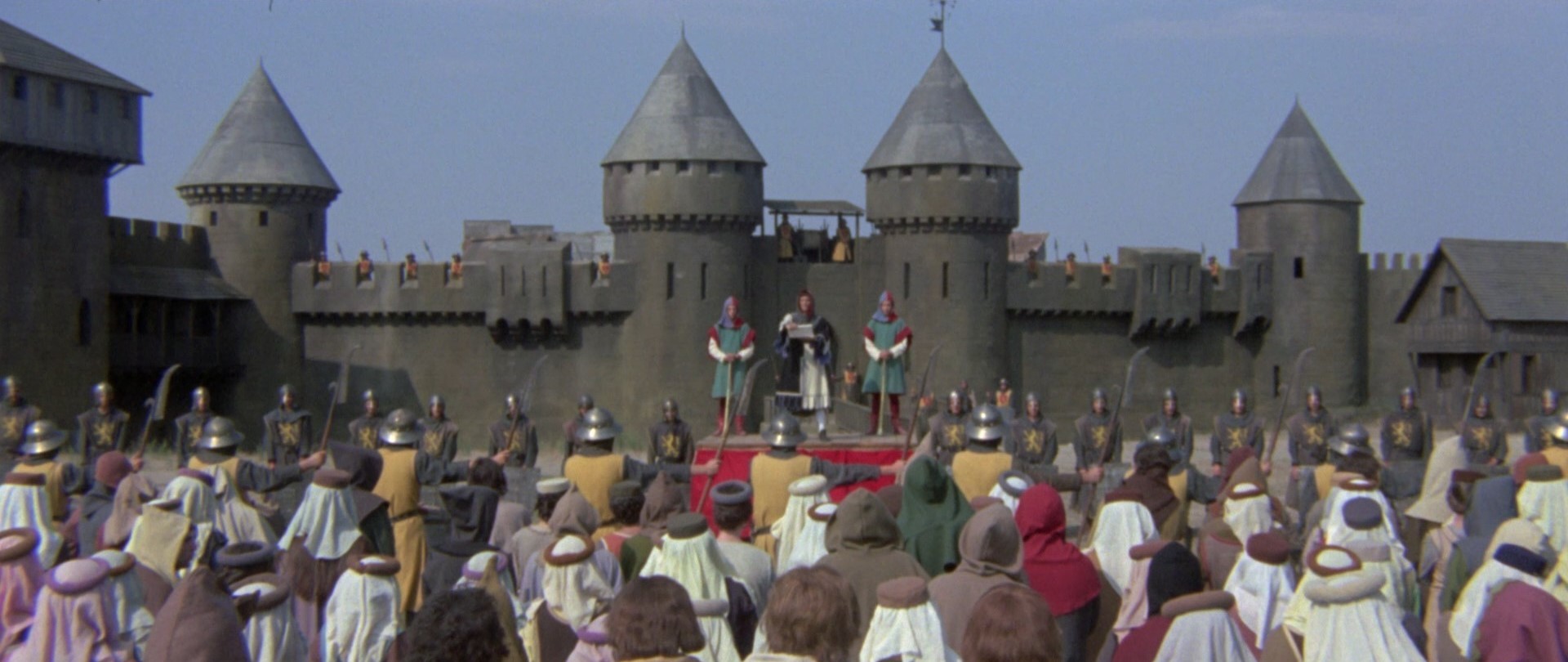

Es ist eine bemerkenswerte Dreidimensionalität, Vielschichtigkeit der Bildräume, die Ferroni mit dieser Staffelung in bis zu drei Ebenen von ganz nah bis ganz fern erreicht, vielmehr jedoch ein Stimmungsbarometer als ernster Unterstrom der leichtherzigen Erzählung. Ganz hinten bei uns das Volk, vor ihm eine Grenzmauer aus Soldaten, die die Adeligen auf ihren Tribünen noch unangreifbarer geraten lässt, als es die schiere Distanz für sich genommen schon tut. Und doch so reizvoll, zum Umsturz einladend – ein eigentümlicher Glanz greift von kaum noch wahrnehmbaren Objekten in der Ferne aus um sich, nicht immer ist es jedoch das Glück, das lockt. Ein geradewegs aufgebahrter Rosenkranz, der dem diebischen Bruder Tuck (Mario Adorf) um ein Haar zum Verhängnis wird thront ebenso weit weg die finale Zielschiebe, an der sich Robin und Schurke Sir Robert (Luis Dávila) töricht maskulin im Bogenschießen messen. Gerade auch in solchen Aufnahmen stößt eine weitere Ausprägung bildarchitektonischen Gespürs hinzu, die strenge Symmetrie insbesondere von Innenarealen. Oft ganz nah an der rückwärtigen Raumbegrenzung postiert fängt die Kamera den mittleren Bereich der Komposition als irreal weites Feld ein, winzig im Zentrum versteckt und dieses Mal nicht hervorgehoben: Türen, Auswege. Gewaltig recken sich die Aufstiege des Thronraumes nach oben, während die zwischen sowie unter ihnen versetzt eingelassene Ausgangspforte unnerreichbar wirkt.

Wohin soll man ausweichen? Ins Grüne, schließlich ruht dort auch der zweite Kern der Inszenierung. Wo in Innenarealen unterschiedlichster Größen ein und dieselbe Hermetik und Strenge herrscht, werden all diese architektonischen Überlegungen hier rundweg der Auflösung überantwortet. Speziell im vom Guten bevölkerten Sherwood Forest herrscht amtlich durch den Symmetriebrecher Baum gestifteter Freiraum für Ferronis gewohnt graziöses Gekloppe. Schwenks und Schnitte justieren das Bild im Getümmel wieder und wieder neu, grenzen es ab von der eher klassische Ölgemälde pinselnden Inszenierung im Bauche der Gesellschaft. Die Kontrahenten dabei – ein einziges Gewusel statt lichter Linienformationen, einjeder ist plötzlich gleich, sogar die ausgiebigst Dresche beziehenden Untergebenen des unrechtmäßigen Herrschers. Verrichteter Dinge kommt man abschließend beim ausgedehnten Zusammensein in der Bild beinand, keine Reihen, keine Ränke, ein gemütlicher Haufen. Der den Sagen inherente Zündstoff zum Umbruch kommt bei Ferroni dementsprechend nicht als episches Gefecht, als großes Reinemachen mit Bergen an Niedergemachten daher, sondern als leise Verschiebung der Verhältnisse. Bei der Rückkehr Richards finden sich die Getreuen andächtig auf den Knien wieder, mit einigem Zwischenraum davor: ihr überhöhter König, den Ferroni bisweilen behandelt als wäre er selbst Veit Harlan und Lars Bloch Irene von Meyendorff – das güldne Haar, die sanftmütige Unbewegtheit der Züge, durch und durch monarchistisch aufgefangen, ja, konservativ mit Ansage, wie Rohmer, wie Milius. Und doch: die Leerstelle der Mittelebene ist augenscheinlich, bloß zwei Soldaten auf direkter Linie mit ihrem Befehlshaber würden diesen im Bedarfsfalle vor etwaigem Pöbel schützen. Doch freilich – das ist gar nicht nötig, eine der letzten Aufnahmen nach der rasch angetretenen Neubemachtung schafft unmissverständlich Klarheit. Von links nach rechts, von nah bis halbfern aufgereiht: Richard, Robert, Robin – diesmal gibt es keinen Ausweg mehr für das Wiesel, nicht einmal der Tod im ehrenwerten Duell steht dem offenkundigen Sheriff von Nottingham-Ersatz offen. Paradox, ein Zeitenwechsel in die Zukunft, angetreten durch sehr intelligente, klassische Inszenierung, die 1971 im hochkommerziellen Genrekinos Italiens geradezu hoffnungslos veraltet gewirkt haben muss. Do conservatives dream of filmic turmoil?

L’arciere di fuoco – Italien, Spanien, Frankreich 1971 – 103 Minuten – Regie: Giorgio Ferroni – Produktion: Ernest Boetan – Drehbuch: Ennio De Concin, Giorgio Stegani, Manuel Torres, André Tranché – Kamera: Giuseppe Pinori – Schnitt: Antonietta Zita – Musik: Gianni Ferrio – Darsteller: Giuliano Gemma, Silvia Dionisio, Mark Damon, Nello Pazzafini, Mario Adorf u.v.a.

[…] Mischung begeistert mich besonders auf Eskalierende Träume bei André Malbergs Besprechung zu „L’arciere di fuoco“, einem Robin-Hood-Film des Altmeisters Giorgio Ferroni aus dem Jahre […]