„Weiter Weg, was?“ – Erinnerungen an Bernhard Marsch (1962 – 2025)

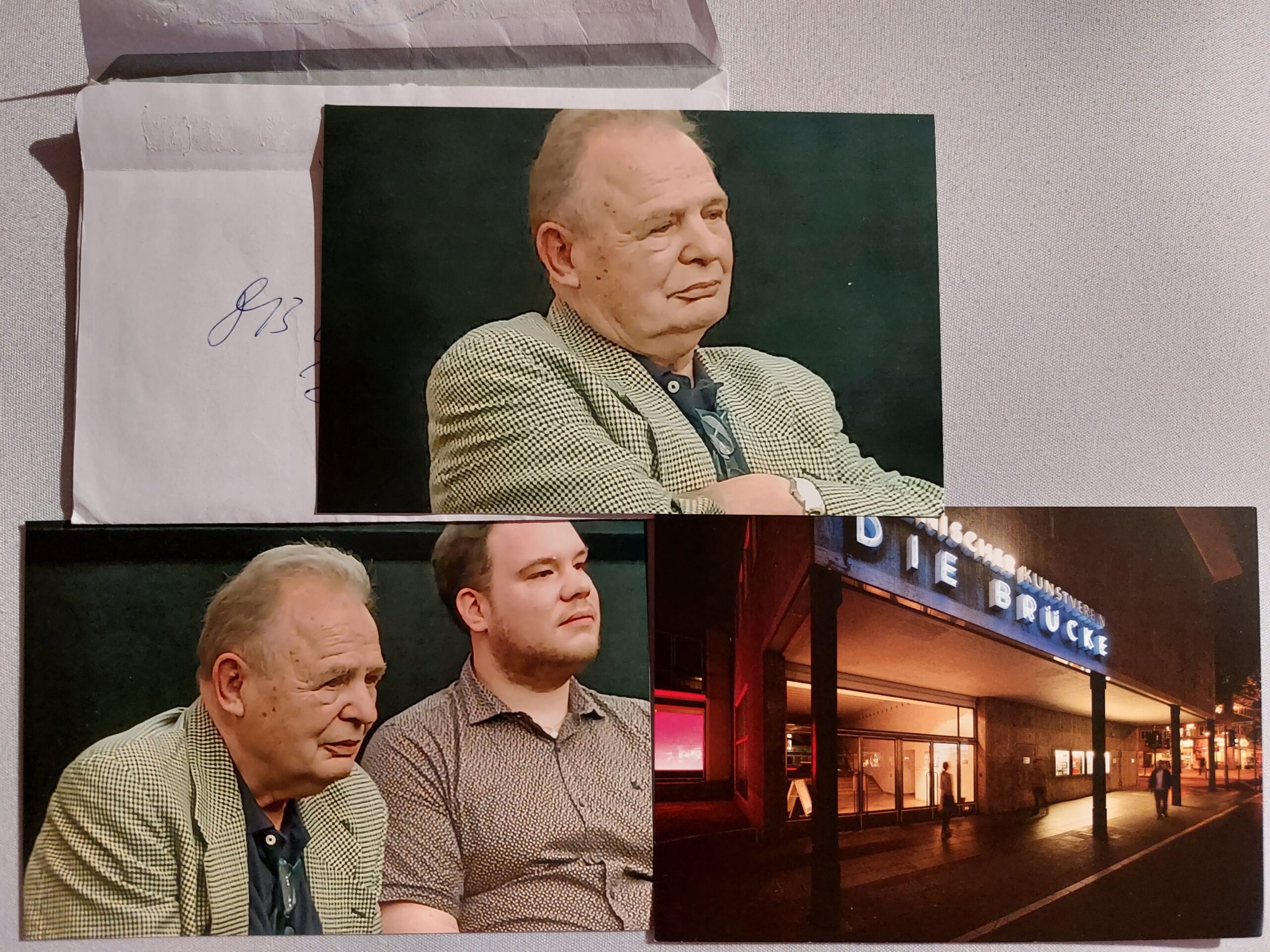

©Albrecht Fuchs

Es gibt eine Anekdote, die ich in der etwas über einen Dekade, die Bernhard Marsch den cinephilen Teil meiner Existenz durchaus sehr entscheidend mitprägte, nun wirklich jedem, der sie nicht hören wollte, immer und immer wieder vorgekaut habe. Vermutlich, weil ich früh den Symbolwert dieses ausgemachten Blödsinns spürte, sie ohne lange Episteln reich an distanzloser Schwärmerei viel preisgab über das, was den Filmclub 813 insbesondere als Ort zwischenmenschlichen Erlebens auszeichnet. Sie verweist ganz zurück auf den Anfang unserer Beziehung zueinander, somit gleichzeitig auf den Beginn meiner cinephilen Sozialisierung.

Etwa 2013 oder 2014 muss es gewesen sein, in einem kleinen Kölner Programmkino lief, von 35mm zudem, Bergmans “Det sjunde inseglet”, vor meiner schweren Depression um den Eintritt in das Erwachsenenleben herum ein zentrales Filmereignis für den arrogant-pessimistischen Pubertären, der irgendwann alles war, was von einem Kind blieb, das manch einer wohl als aufgeweckt bezeichnet hätte. Ein eifrig zur negativistischsten Ausdeutung hin verbogener Schlüssel zum erkrankten Weltbild. Zwischenzeitlich mit neuem Lebensmut versehen wollte ich schlicht außerhalb des aus den trüben Jahren so vertrauten Heimkinos überprüfen – hat das so noch Bestand? Also schnappte ich mir meinen Bruder und fuhr mit ihm nach Köln; der erste größere Ausflug mit dem vor Kurzem erworbenen Führerschein, den ich aus obigen Gründen später und unsicherer machte als meine Altersgenossen.

So klein meine Welt damals auch gewesen ist – was mir an diesem Abend im Foyer des Kölnischen Kunstvereins vorfanden, war noch kleiner, seltsam familiär für Kultur, von der ich keine Ahnung hatte: Eine Handvoll zahlendes Publikum in einem rustikalen Saal, an der Kasse ein etwas eigenwilliges Vater-Sohn-Gespann. (Wäre mir Dietmar Koplow damals bereits aufgefallen, hätte ich den Filmclub 813 etwa für die Kulturblasenvariante des Familienbetriebs dreier Männergenerationen aus Lumets “Family Business” gehalten? Eine herzerwärmende Vorstellung.) Wer gemeint ist? Es dürfte keine Seele überraschen, die schon einmal ihre Nase in das kinematografische El Dorado der Hahnenstraße 6 gesteckt hat.

©Uli Grohs

Bernhard Marsch und Felix Mende waren nicht Vater und Sohn, nicht einmal verwandt sind sie gewesen, auch wenn die einst gut sichtbar geteilte Vorliebe für Brisk-Frisiercreme sowie gelegentliche Ähnlichkeiten im Habitus mir eine ganze Weile gegenteiliges suggerierten. Und dennoch hat zweiterer den ersteren oft gestützt und unterstützt, als wäre diese Spinnerei wahr. Ein bisschen ist er wohl Sohn eines anderen Vaters geworden, gerade jetzt im Kümmern und Aufarbeiten eines plötzlich, aber nicht frei von langjährigem Aufschieben im Chaos zurückgelassenen Lebens, das Bernhard seinem engsten Kreis hinterließ, vielleicht auch zumutete. Eine zynische Pointe des Lebens, die zuvor lediglich Ausdruck von Schönem war, das am Ende vermutlich doch seinen Preis hat.

In diesen ersponnenen Familienbanden steckt es drin – es sind das Familiäre und die persönliche Nähe, die ich im Filmclub stets als einzigartig empfand. Weil Bernhard und seine Getreuen nicht einfach gemeinsam Kino machen wollten, sondern wie aneinandergeschweißt wirkten in einem Unterfangen, welches in der deutschen Offkinoszene ebenso singulär scheint. Kino, das nicht bloß abdeckt, was man als Gruppe mag und bereits verinnerlicht hat, sondern alles möglich scheinen lässt. Kein Geschiele auf Gewissheiten des cinephilen oder sogar kulturbeflissenen Geschmacks und ein Publikum, das sich am liebsten in diesen eigenen Gewissheiten sonnt, keine Spezialisierung im Abseitigen, wie sie selbst ein so vielseitiges Kollektiv wie das KommKino Nürnberg mit seiner Vorliebe für Horror, Erotik und Exploitation sicherlich hat, keine Rücksicht auf einfache Verfügbarkeit in der Film- wie Kopiensuche. Die zweite prägende Sichtung aus meinen ersten Filmclubjahren war gleichsam eine Wiederbegegnung, dieses Mal mit der glücklichen Kindheit. Winnetou ritt in der “Der Schatz im Silbersee” noch einmal über die Leinwand; farbstabile ORWO-Kopie aus der DDR, keine rotstichige Westkopie – eine Seltenheit, der dazugehörige Sammler war gleich mitgereist. Man scheute solche Mühen in Köln nie.

Von Bergman zu Reinl, von Schweden nach Deutschland, über das jährliche brasilianische Filmfestival hin zu Produktionen von fast rein lokalem Interesse – es war der sagenhafte Eklektizismus des Programms, der mich in Folge wieder und wieder die Reise in die große Stadt antreten ließ. Mal mehr, mal weniger, so häufig, wie die Wege des Lebens es eben zulassen, zuletzt sehr oft. Im Laufe der Jahre wurden einige aus dem Umfeld des Filmclubs erst liebe Bekannte, mit denen man an ähnlichen Strängen zieht, dann Freunde. Auch Bernhard? Das habe ich mich in den letzten Wochen oft gefragt. Er hat es einem nie leicht gemacht, viele Jahre war ich mir trotz aller positiver Begegnungen nie abschließend sicher, ob er mich mochte oder für einen ziemlichen Deppen hielt, möglicherweise beides. Gelegentlich konnte Bernhard sehr überschwänglich sein, dann tief versunken in eine spezifische Grummeligkeit, hinter die man erst zu schauen lernen musste.

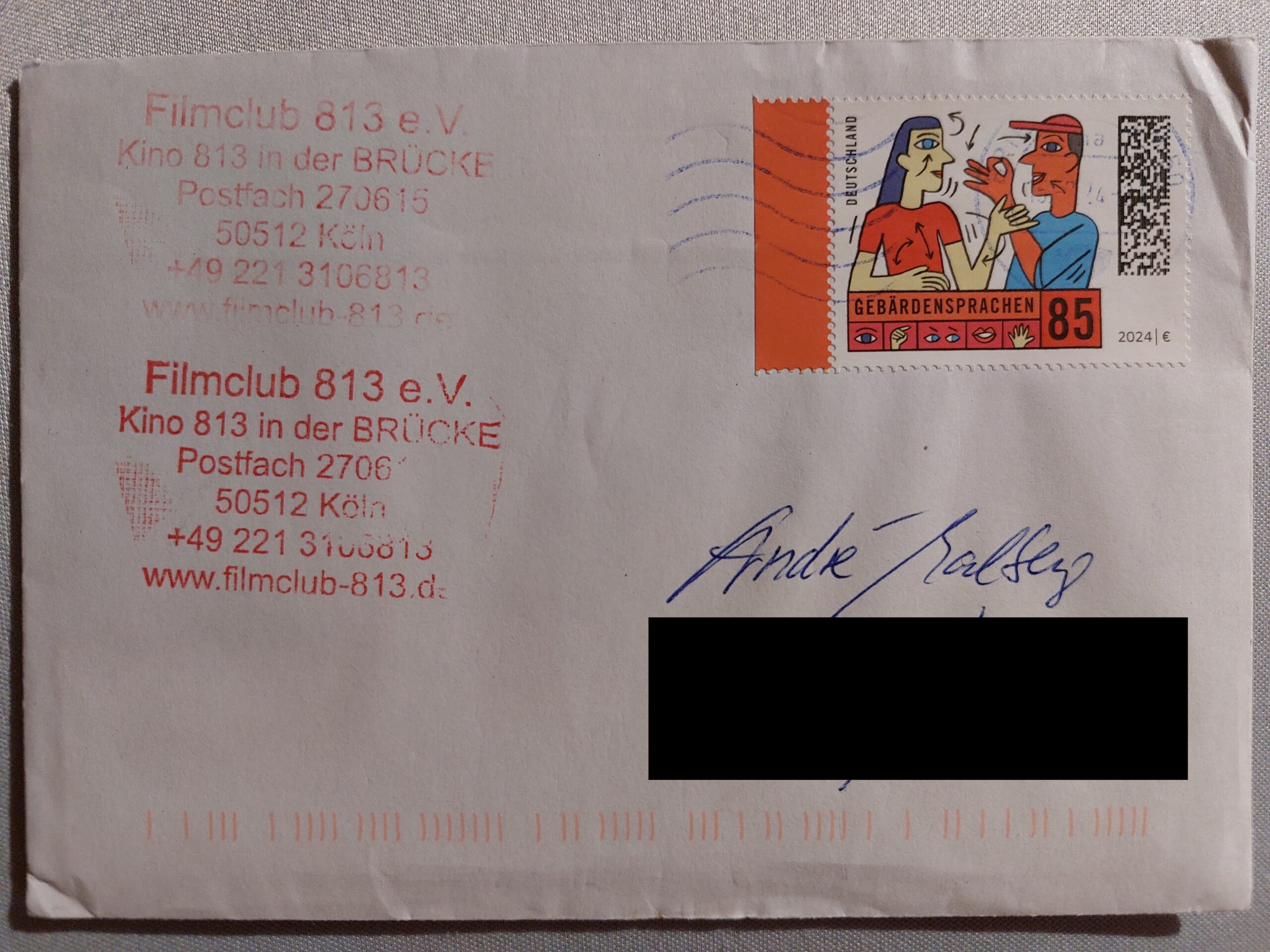

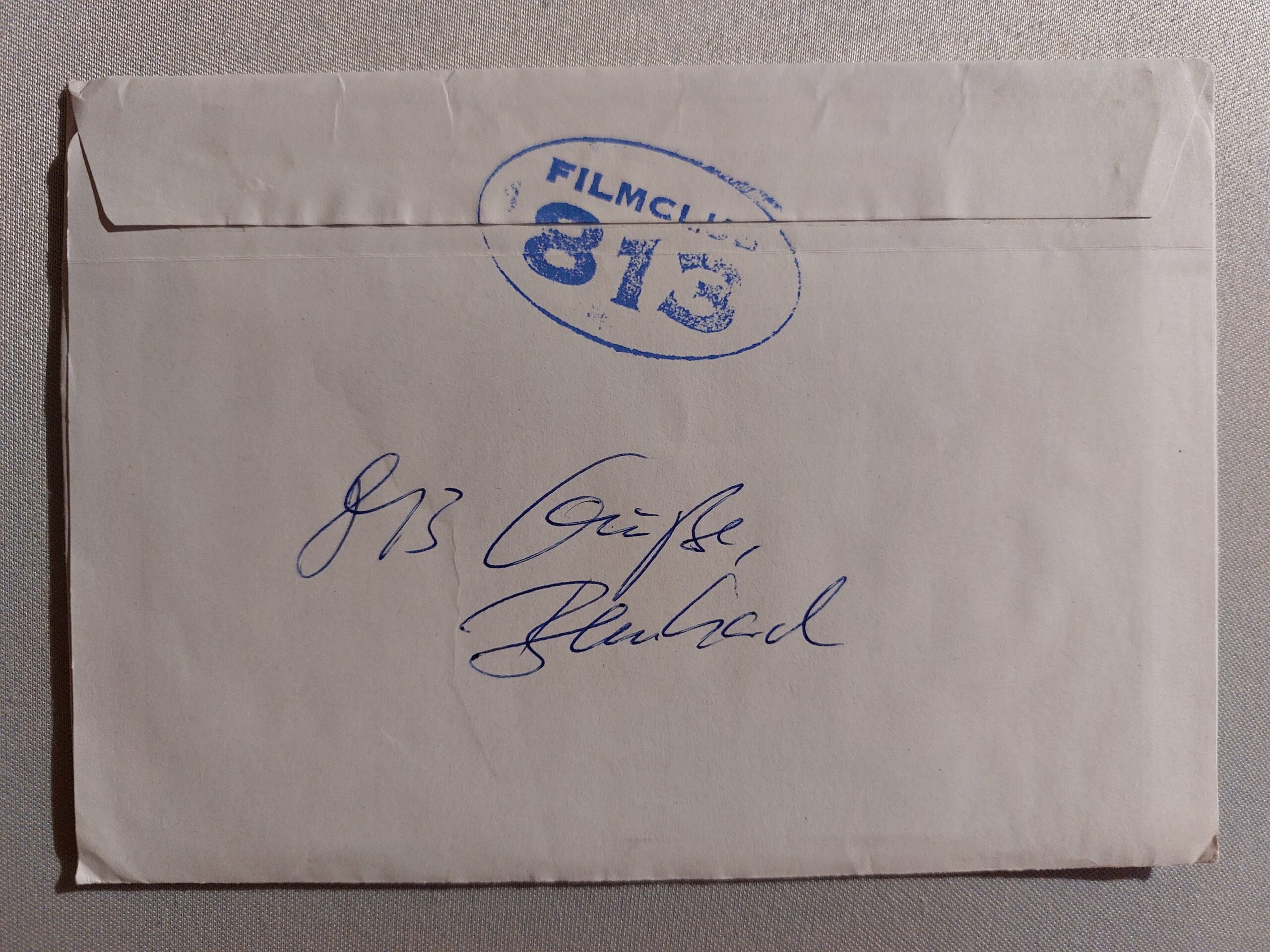

Bernhard kurz vor seinem Tod auf dem Technicolor-Festival in der Schauburg Karlsruhe, 08.06.2025; ©Tilman Schumacher

Ja, Bernhard Marsch war ein Freund, mit dem ich mich gerne ausgetauscht habe, mit dem ich beizeiten vertrauensvoll gearbeitet habe. Sein unerwarteter Tod hat mich getroffen, die schaurigen Umstände seines Todes stimmen noch heute betroffen. Ich suche die Zeichen, die sucht, wer Teures verloren hat. Zeichen, die erklären sollen. In den Worten des älteren, offensichtlich gesprächsbedürftigen Herrn beispielsweise, der mir nach meinem letzten Besuch (für „Der Mann mit dem Glasauge“ [Alfred Vohrer, 1969]) vor der Zäsur im Filmclub an der Haltestelle Neumarkt agitiert schilderte, dass wenige Stunden zuvor ein Mann von der Straßenbahn erfasst und getötet worden sei. Ein alltägliches Geschehen des Großstadttrubels, welches mich, der nie großartig über die Eifel hinausgekommen ist, jedes Mal so erschüttert, als wäre es etwas noch nie Gehörtes. Das war am 16.05.2025 – genau einen Monat später sollte ich bei einem beiläufigen Blick in die Facebookcinephilie von Bernhards Tod in einem ebensolchen Unfall aus der Welt städtischer Sagen erfahren.

Ich suche die Zeichen in letzten und anderweitig eigentümlichen Begegnungen mit Bernhard. Darin, wie es doch just an jenem Tage im Januar einen kompletten Stromausfall in der Hahnenstraße gab, als ich eine wenig kinoaffine Freundin erstmals in unsere verschrobene Welt (und Cy Endfields „Mysterious Island“) einführen wollte, sie den Kinosaal nie betrat, aber vor der Türe einen plastischen Eindruck von Bernhard bekam, der vor Ideen und Vorfreude für ein zusammen geplantes Dietrich-Schubert-Programm im nun ohne ihn angebrochenen Oktober übersprudelte. Im Gegenbild dann darin, wie sehr ich mich auf Bernhards Besuch bei den Kurzfilmtagen Oberhausen freute, den er kurz vor knapp wegen anderer Dringlichkeiten des Lebens absagen musste. Er hatte ihm lange entgegengefiebert und konnte so letztlich nie erleben, was gleich zwei jüngere Kinoschützlinge dort auf die Leinwand brachten. Oder darin, wie Lydia Kayß und ich im März zu spät zu “The Naked Kiss” kamen, weil wir die Startzeit falsch im Gedächtnis und damit selbst die in Köln ausgiebig zelebrierte akademische Viertelstunde später großzügig überschritten hatten. Vor verschlossenen Toren wollten wir uns gerade wieder auf den Heimweg machen, als Bernhard – aus welchen Gründen auch immer – aus dem bereits laufenden Film stürmte, uns durchs Glas erspähte und ein wenig knurrig hereinzitierte. Diese Deus Ex Machina sollte Lydias letzte Begegnung mit dem Mann sein, der durch die Niedrigschwelligkeit seines Wirkens sowie die selten simple Mitbring- wie Teilkultur eines ganz und gar nicht von snobistischem Gatekeeping geprägten cinephilen Ortes irgendwann auch meinen jüngeren Freunden entscheidende Sichtungen der Kinosozialisierung kredenzte, wie ich sie bereits zehn Jahre früher genoss.

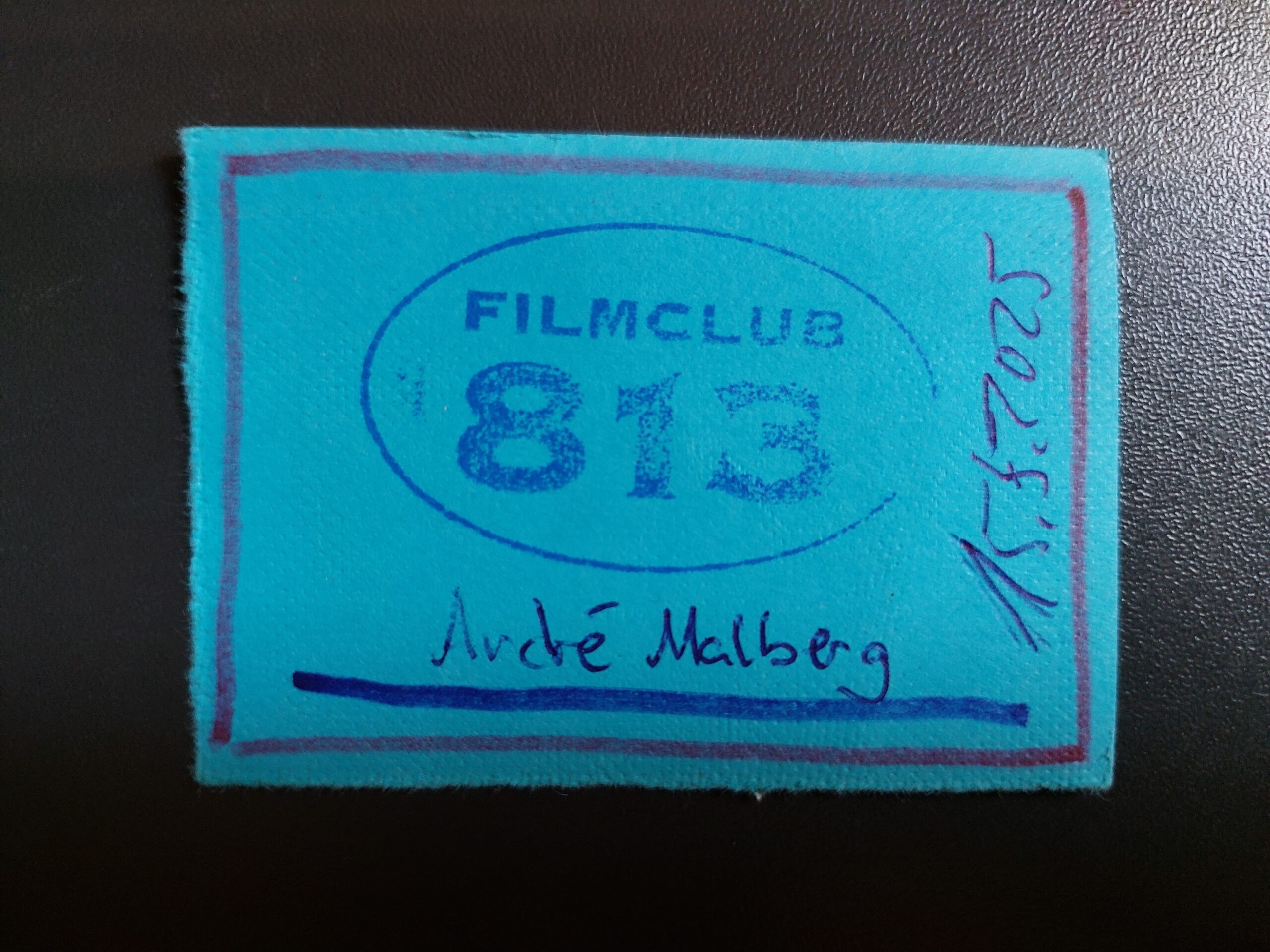

Solche wie meine vorletzte, als Will Trempers “Die endlose Nacht” Sarah Kübler endlose Freuden bereitete und Bernhard, als hätte er etwas geahnt, den langlebigsten Running Gag zwischen uns beiden beerdigte. Über die letzten Jahre hinweg war diese meine Begrüßung an der Kasse, ob Bernhard im Laufe des Abends gesprächiger wurde oder nicht: Auf ein “Hallo Bernhard!” und die Anzahl der benötigten Tickets folgte umstandslos wie zuverlässig die Frage “Weiter Weg, was?”, “Lange Reise?” oder irgendeine Variation dieser von mir rasch liebgewonnenen Floskel. Es war sein Hinweis darauf, dass ich mal wieder den Eintrittspreis für Freunde des Filmclubs zahlen werde. Dass meine Freunde in aller Regel noch wesentlich weitere Wege auf sich nahmen, hat Bernhard, glaube ich, nie erfahren. Es spielte auch keine Rolle – sie waren grundsätzlich mitgemeint. Dabei hat niemand unter uns je wirklich die entsprechende Freundeskreiskarte für 8,13 Euro besessen, die ein Jahr lang zum vergünstigten Eintrittspreis von fünf Euro berechtigt.

Bis zum 15.05.2025 jedenfalls, als Bernhard Sarah und mich nicht mit den altvertrauten Zauberworten begrüßte, sondern mit einem pragmatischen: “So, jetzt machen wir das aber als erstes mal fest.” Und prompt verkaufte er uns zwei Freundeskreiskarten – womöglich ja sogar die letzten, die er jemals verkaufte – für das die Geduldigkeit, das Erinnerungsvermögen sowie die die Haltbarkeit des menschlichen Körpers deutlich ausstechende Papier datiert auf ebenjenen 15.05.2025. Beinahe auf die Stunde genau einen Monat später sollte Bernhard tot sein. Den Aberglauben in mir beschäftigt seitdem, warum er uns just an diesem Abend diese Karten verkaufte. Bernhard, der ewige VWL-Student („Mindestens 20 Semester“, hörte ich es einmal raunen), war ein guter Geschäftsmann, kaum jemand hätte eine so kleine und eigensinnige Spielstätte wie den Filmclub 813 derart ausdauernd wie erfolgreich gegenüber allen monetären Knappheiten behaupten können. Bei Programmkooperationen bewies er nicht selten einen goldenen Riecher. Hatte er auch hier geahnt, dass wir auf jeden Fall für freie Freundeskreiskarten im Rahmen des Peter-Thomas-Spezials mit Roswitha Völz den Galyxo getanzt hätten, wenn wir sein dahingehendes Versprechen vor dem Kauf gehört und es zur langen “Raumpatrouille”-Nacht geschafft hätten? Womöglich, in jedem Falle sicherte er seinem Herzensprojekt so rasch und unkompliziert 16,26 Euro. Auch das war Bernhard.

Die besagte Freundeskreiskarte werde ich in diesem Leben wohl nie dem Müll überantworten, auch wenn sie nun annähernd ihre Halbwertszeit überschritten hat. Sieben Monate bleiben, in denen sie mich beim Griff ins Portemonnaie sicherlich oft an Begrüßungen und Kassengespräche mit Bernhard erinnern wird. In ihr steckt gebündelt noch einmal vieles drin, was uns verband:

Der Teil meiner cinephilen Sozialisation, den ich ihm verdanke – in zahllosen Filmen, die ich sonst nie oder nie in dieser Form gesehen hätte, jedoch ebenso sehr der ersten Einführung in jene Kreise, in denen ich heute ebenfalls wirke, die mir erst Freundschaft und Gleichgesinnte, dann ein wenig spirituelle Beheimatung in der Welt, schließlich irgendwo auch einen beruflichen Weg nach der allesfressenden Depression aufzeigten. Die Freude, die wir beide sichtbar spürten, wenn ich dem Mann mit der Sackkarre auf den üblichen cinephilen Events oder zur Abwechslung mal ganz anderswo über den Weg lief. Das gute Arbeitsverhältnis, welches wir pflegten, wenn wir unsere Kräfte gemeinsam in den Dienst einer Sache stellten: die Geschichte unserer in meinen Augen schönsten Zusammenarbeit habe ich bereits anderweitig geschildert, flüchtiger bleiben zahlreiche Telefonate – unkompliziert, ergebnisorientiert, allzu oft zwischen Bernhards Kinositzungen eingepfercht, unterbrochen von ihnen, strukturiert von der Hektik um sie herum.

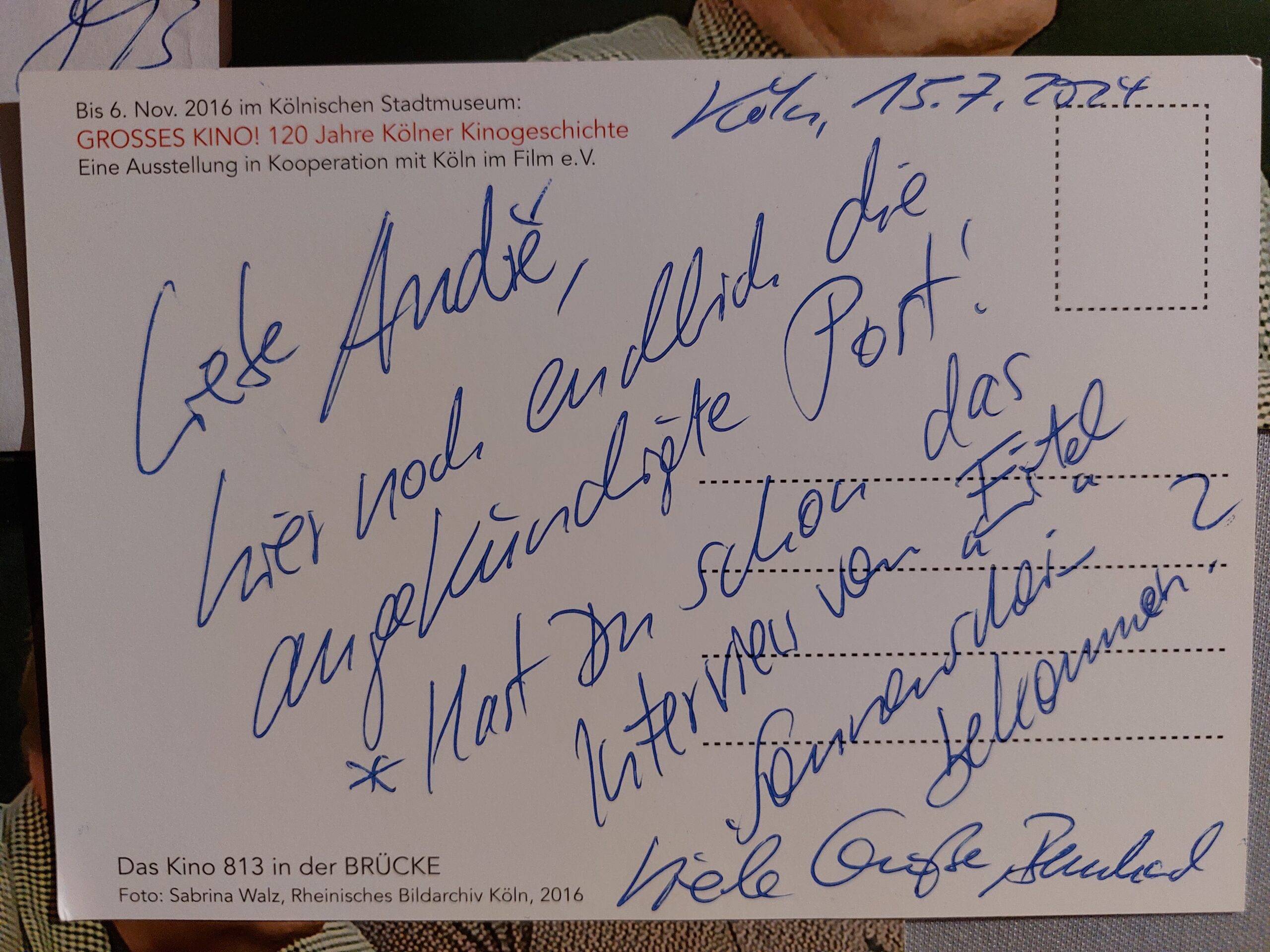

- Dein letzter Brief sagt mir nur

Es wär’ herrlich gewesen

“Film zu Ende. Jetzt muss ich erstmal den Zug nach Köln kriegen. Dann mehr…”

So lautet eine der wunderbarsten SMS in Bernhards prägnantem Stil, die mein Telefonspeicher für dieses Jahr ausgibt. “Dann mehr…”, das große Bernhard-Versprechen, Pläne gab es immer, das Kino musste stets weitergehen, sprach noch so viel anderes dagegen. Irgendwer wird dieses Versprechen sicherlich auch am 15.06.2025 bekommen haben und es nun nicht mehr einlösen können. Kurznachrichten wie diese sind bleibende Zeugnisse einer perpetuell gestressten Existenz, gleichsam eines ewig zugewandten Lebens. Im Grunde ist Bernhard uns allen vieles schuldig geblieben – den einen, vielleicht den Eigennützigen, nur Zukunftspläne und –programme, den anderen eine Struktur in dem, was er in gewohnter Eile für immer zurückließ, am meisten jedoch sich selbst. Ein längeres Leben, eines mit weniger Stress, weniger Selbstausbeutung und Aufopferung für die undankbare Liebe Kino. Bernhard Marsch lebte wie ein Getriebener der Leinwand – manchmal Richard Widmark in “Night and the City”, manchmal eher James Mason in “Odd Man Out”. Und er starb wie einer.

Zum unguten Schluss ist dieses Freundeskreisticket dann ganz wortwörtlich der wichtigste Hinweis auf, das Symbol von Freundschaft, an der ich, zurückgezogen wie ich bin, viel zu lange zweifelte. Und Freunde müssen auch über unschöne Dinge reden. Darüber wie wenig in der noch anhaltenden Feier von Bernhards Leben und Wirken darüber durchkommt, was mir mit jedem weiteren Tag wie eine noch größere Betrübnis erscheint: Ja, es stimmt, Bernhard hat grundsätzlich getan, was er mochte, es, wie man so nett sagt, gelebt. Unentwegt hat er an dem gewerkelt und werkeln können, auf das er Lust hatte, weit mehr als die meisten unter uns in der Kultur, die die Gefangenschaft in den harschen Alltäglichkeiten zwischen Brotarbeit, sich ausbreitendem Funktionalitätszwang und trotzdem verarmter Zukunft fürchten, es je tun werden. Doch hat er einen hohen Preis dafür bezahlt. Wer Bernhard kannte, wusste, dass er strauchelte, dauerhaft strauchelte, solange bereits strauchelte, dass es ihm auf mal ermutigende, dann erdrückende Weise zur Gewohnheit geworden war. Er klagte selten, weil ihm bewusst war, wofür er den Preis zahlte. Das konnte ihn in seinen besten Momenten unbekümmert, fast schwerelos wirken lassen, amplifizierte den Genießer aller schönen Dinge im Leben, der er an erster Stelle war. Doch mitunter rang es ihm auch Schattenseiten ab.

Dualitäten eines Menschen entlang von Lebensdynamiken des Prekären.

So ist der Bernhard, der mir 80 Euro für die Vorführung unserer Kopie von “Erinnerungen an die Zukunft” fast aufdrängte, obwohl ich sie ihm ohne Leihgebühr überlassen wollte, derselbe Bernhard, der im Laufe der Zeit auch gemeinsamen Freunden an den schlechten Rahmenbedingungen der Offkinoszene gemessen unverschämte Summen für seine eigenen Kopien abknöpfte. Bernhard war ein im Wesen großzügiger Mensch, Bernhard war stolz, doch wird unserer aller Großzügigkeit, unser aller Stolz zu nicht unerheblichen Teilen davon diktiert, ob wir gerade über notdürftigste Summen Geld verfügen oder nicht. Man könnte Brecht an dieser Stelle ins Feld führen, ich lasse es lieber. Dass Bernhard gerade in den letzten Jahrzehnten nicht im eigentlichen Sinne arm war, zehrte er doch stark von einer durchaus größeren Abfindung, die er nach der Kündigung seiner in „Wohnhaft“ (2004) verewigten Wohnung in der Subbelrather Straße, zugesprochen bekam, zeigt nur ein weiteres Mal auf, wie sehr sich die Strukturen, in denen wir leben, erst unter die Haut, dann in die Seele fressen. Denn auch jener Bernhard, der dem guten Leben so zugetan war, ist derselbe, der sich bei gemeinsamen Restaurantbesuchen nicht selten lediglich eine Beilage bestellte, oder der, den man auf einigen Festivitäten mit Buffet dabei antreffen konnte, wie er sich an diesen eifrig die Tupperdosen für die nächsten Tage vollpackte. Das bisschen Geld musste bleiben, da sein, nicht zuletzt auch um es unentwegt in die Erhaltung jener unkontrolliert weiter ausufernden Lagerstätten seiner materiellen Existenz zu stecken, von denen wir alle wussten und deren wahren Umfang sowie knechtenden Einfluss auf das alltägliche Leben doch die wenigsten erahnten. Der Messie Bernhard (er wird mir diese Formulierung wohl nachsehen, widmete er „Wohnhaft“ doch explizit allen Messies dieser Welt) und der Bernhard, der sein Geld zusammenhielt, sind eins. Sie bedingten sich gegenseitig. Und der Bernhard, um den in diesem Sommer alle weinen, weil er sich in beispielloser Weise um die Kinokultur in Deutschland verdient machte, ist freilich auch derselbe, den einige unter ihnen vor ein paar Jahren noch ob seiner Persönlichkeit und der Nöte, die mit ihm einhergingen, nur allzu gerne abgesägt hätten.

©Uli Grohs

Manche witterten im Zuge der Räumungsklage durch den Kölnischen Kunstverein, der sich hinter den vorgebrachten Argumenten nicht zuletzt auch an der sperrigen Person Bernhard Marsch gerieben haben dürfte, ihre Chancen ihn zu eigenen Gunsten aus seinem Paradies zu vertreiben, andere breiteten in den sozialen Medien exakt so ihre Kübel aus, wie sie heute von einer singulären Lichtgestalt der Kinoszene schwärmen. „Er hat es einem nie leicht gemacht […]“, habe ich eben selbst geschrieben; nun, wo er sich nicht mehr behände wehren kann, wie er es damals tat, ist es verlockend leicht alles Gewesene unter den Teppich fallen zu lassen. Irgendwo war Bernhard sicher zu prekär, dann zu sehr an seine Lebensumstände gekettet und von diesen geformt in einer Welt, die zuerst den kulturellen Schein liebt. Zu verschlagen, zu lebensklug, zu raumeinnehmend und -zumüllend, zu kämpferisch. Und trotz allem war er für den harten Kern, der die Programmarbeit am Laufen hielt, nicht lästig – man wusste um seine Eigenheiten, vor allem jedoch, was man an ihm hatte. Das ist, was die einseitige Fokussierung auf Bernhard ebenso unterschlägt: Der Filmclub 813 war, so wie er sich bislang darstellte, nicht allein Bernhard Marsch, er war auch die, die seine Launen aushielten, blieben, wo andere gingen, mit Tatkraft, Schweiß und eigenen Mitteln mit an seiner Vision, seiner gewählten Lebensaufgabe festhielten, selbst wenn sie sich bisweilen jene Pausen des Selbstschutzes nehmen mussten, die Bernhard sich kaum je gestattete. Bernhard war Klabautermann, Kapitän und Rudersklave in einer Person, doch was sind alle drei ohne Lotsen?

Ihnen und Bernhard zuliebe ist es jetzt an der Zeit, auch unter verständlicher sowie anhaltender Trauer ein bisschen weniger Schönfärberei zu betreiben, ein bisschen ehrlicher in die Strukturen selbst hineinzuhorchen. Denn solange Fälle wie Bernhards grundsätzlich so enden – mit dem zu frühen Tod, der persönlichen Absolution, der Herauslösung aus den Umständen, schließlich der Seligsprechung als Figur – kann sich an den Strukturen hinter diesen Fällen nichts ändern. Viele Fäden werden jetzt nicht liegen bleiben, weil gar niemand so visionär und verwegen ist wie Bernhard, sondern weil niemand so leben müssen sollte wie er. Erschöpft vor Tatkraft, ausgelaugt von den Kämpfen, gealtert durch pausenlose Selbstausbeutung, dauerhaft mit einem Fuß am finanziellen und damit existenziellen Abgrund, eingeengt, räumlich erstickt im Festhalten an Besitz, der keiner ist. Ein Leben im Namen des Kinos, des Filmclubs, des für viele rein ephemeren Plunders. Es sei schön, dass es das, was war, gegeben habe, gleichzeitig jedoch genauso klar, dass es auf diese Weise nicht weitergehen könne, meinte Felix Mende, als wir am Abend des folgenden Tages kurz am Telefon über den neuen Status Quo sprachen. Wir alle bewundern den, der völlig skrupellos mit sich selbst ist, sich aufopfert, verschleißt im Namen der Kunst. Weil wir uns an seiner Sonne wärmen können, wenn die Dinge wieder mal nicht laufen, er uns daran erinnert, was in der Kultur bewegt werden kann, wenn man außerhalb der starren Regeln spielt, sich dem nicht unterordnen mag, was Einheitsbrei und Resignation schafft.

Doch ist es wirklich gottgegebenes Gesetz, dass tiefgreifende Unabhängigkeit in der kulturellen Arbeit nur möglich scheint, wenn man finanziell frei ist oder furchtlos im Angesicht der Verwahrlosung steht? Oder haben wir da nicht ein Wörtchen mitzureden, wenn wir wieder einmal einen langen Text für 50 Euro schreiben, weil der Praktikant ihn sonst umsonst schreibt, wenn wir hinnehmen, dass auf die Festivalarbeit in einen Moment nicht selten die Arbeitslosigkeit im nächsten folgt, wenn wir uns gegenseitig stützen, weil es sonst niemand tut. Kurzum: Wenn wir uns bereitwillig der Fremd- und Selbstausbeutung unterwerfen, weil sie längst gesellschaftlicher Normalzustand wie romantisches Ideal ist. Es ist just dieser Punkt, an welchem Bernhards Tod uns viele offene Fragen zurücklassen kann. Bernhard Marsch ruht seit knapp drei Monaten im Grab seiner Eltern, wir sollten ihn dennoch nicht zu früh begraben. Denn bis zu den passenden Antworten ist es fürwahr noch ein weiter Weg, was?

©Eigentum Bernhard Marsch

Bernhard Marsch und Peter Huebner auf dem PaderPorn 2025, 09.10.25

- Mit herzlichem Dank an Elena Wegner, Felix Mende sowie Andreas Beilharz, Catherine Dewart, Christoph Draxtra, Lukas Foerster, Lars Henrik Gass, Kamil Moll und Dennis Vehlen für Gespräche, Anregungen und/oder Gegenlesen.

Kommentar hinzufügen