Das neue Jahr hat begonnen, und der Januar war voll mit Bestenlisten, Rückblicken und Preisverleihungen. Obwohl davon oft sehr genervt, und von manchem sogar angeekelt, habe ich es mir während der letzten 10 Jahre dennoch zur Tradition werden lassen, nach Ablauf der 12 Monate meine eigene Top 10 zu erstellen. Die Anzahl der Filme, und das Format variiert dabei zwar regelmäßig, aber ein Leitprinzip hat sich inzwischen doch herausgeschält. Obwohl ich meine Liste weiterhin Top 10 nenne, geht es nicht darum die 10 besten Filme des Jahres zu finden. Auch nicht die 10 liebsten. Was in meine Top 10 reinkommt, egal ob sie nun 3 oder 30 Filme umfasst, ist eher etwas, was man schwammig als Lieblingsfilm bezeichnen könnte – also etwas sehr persönliches. Und so lese ich auch alle Jahresendlisten etwas faschistoid, mit der Erwartung möglichst nur auf Persönliches zu stoßen (welche natürlich zum Großteil herb enttäuscht wird). Als Anhänger radikaler Subjektivität langweilt mich das Meiste inzwischen sehr. Trotzdem werde ich in den ganzen Listenbrei wohl auch weiterhin einstimmen, denn im grunde meines Herzens bin ich ein Systematisierer, ein Ordnungs- und Listenfanatiker.

Warum kommt meine 2008er Liste erst jetzt? Seit ich diesen Vorgang betreibe (also ca. seit 1999) war ich von den gesehenen Filmen (im Kontext und als Gesamtes betrachtet) noch nie so enttäuscht wie im vorletzten Jahr. Meine letztendliche Nr. 1 der Liste war doch tatsächlich bereits der erste Film den ich in 2008 überhaupt zu sehen bekam, und die Glücksgefühle die man bei der Sichtung inspirierender Filme oft empfindet, beschränkten sich zum größten Teil auf ältere Werke der Filmgeschichte. Meine Ansicht, dass das Kino einfach richtig Scheiße geworden ist, und in der Geschichte der Kinematographie seit 1890 noch nie soviel Belangloses und so wenig Interessantes in einem Jahrzehnt abgedreht wurde wie im vergangenen Jahrzehnt, hat sich zwar auch 2009 wieder bestätigt, jedoch habe ich dort wenigstens eine würdige Nr.1 für meine Liste gefunden. Würdig heißt für mich in diesem Kontext, dass meine Nr.1 ein Film ist, der potentiell in jedem der letzten 120 Jahre auf Platz Eins einer solchen Lieblingsfilmliste stehen könnte. Trotz seiner Genialität halte ich wiederum meine damalige (und immer noch aktuelle) 2008er Numero uno We Own the Night nicht für so überragend. Zu meiner eigenen Verteidigung (und der der Kinematographie) sei jedoch gesagt, dass Grays Meisterwerk auch 2009 sehr hoch gelandet wäre – direkt auf dem zweiten Platz – und es sich daher meiner Meinung nach auch in diesem Fall nichtsdestotrotz um einen äußerst Schmackhaften Vertreter der siebten Kunst handelt.

Der Qualitätsverfall hat wahrscheinlich zum größten Teil mit der immer noch hartnäckig festsitzenden Meinung zu tun, Film – oder Kino im allgemeinen hätte seine Aufgabe primär darin, Geschichten zu erzählen. Das mag in vielen Fällen ein durchaus angebrachter Ansatz sein, bei dem aber oft vergessen wird, dass es nicht das Was ist, sondern das Wie, das beim Erzählen entscheidend ist. Das Wie reicht aber in alle Bereiche der Produktion hinein, die beim Film sehr vielfältig und Komplex sein können. Nicht minder wichtig als das erzählen (und für mich oft wichtiger) ist hierbei die Optik, sprich das gewählte Material auf dem die Geschichte festgehalten werden soll, und ihre ins-Licht-Setzung. Was bei der ganzen Euphorie zum digitalen Zeitalter oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass immer noch kaum jemand ein Verständnis für die optischen und ästhetischen Qualitäten des digitalen Filmbildes besitzt. Einfach gesagt, habe ich es langsam satt, mir nach 20 Jahren digitaler Revolution immer noch viel zu oft dilettantische „Experimente“ mit den technischen Aspekten der Filmproduktion ansehen zu müssen. Was ziemlich oft nichts anderes heißt als: Filmen wir digital, des is billiger! Wie man’s richtig angeht haben in den 90ern die ersten Dogma Filme gelehrt, und man kann es heutzutage in kongenialer Weise in jedem Multiplex an den Werken von Michael Mann studieren. Oder sich einfach mal selbst damit beschäftigen. Wieso waren die oft einfallslosen Genre- und Billigfilmchen aus den 60ern und 70ern meist dennoch sehr sehenswert? Unter anderem wegen der brillanten Optik, von brillanten Kameramännern auf brillantes Filmmaterial gebannt. Was wurde in den 80ern sehr beliebt? Genau: Video. Und kaum einer wusste was damit anzufangen.

Inzwischen hat sich das geändert, aber die heutigen Cineasten müssen (sofern sie sich nicht nur für „Botschaften“ und die „künstlerische Aussage“ (gemeint ist hierbei meist der „inhaltliche“ Aspekt der „Geschichte“) interessieren) diesmal bei digitalen Formaten schrecklichstes Leid durchleben. Aber genug der Polemik!

Die beste schauspielerische Leistung die ich im vorletzten Jahr gesehen habe, war für mich eindeutig Casey Affleck als Robert Ford in The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Schon bei der Sichtung des Trailers ahnte ich, dass ich hierbei Zeuge einer epochalen Darbietung werden würde. Die Tiefe und Komplexität der Darstellung offenbarte sich aber erst im Film. Die beeindruckendste Regie führte wahrscheinlich Dominik Graf bei Das Gelübde. Wie in den besten Kinomomenten, packte mich ein Schauer ob der Brillanz der Regieeinfälle, und ich musste vor dem übersprudelnden Ideenreichtum Grafs an manchen Stellen gar beinahe kapitulieren. Wie man so viele Ideen in einen Film stopfen kann, das ist beinahe schon unheimlich (Park Chan Wook war damit im vergangenen Jahr nicht so erfolgreich, und Sion Sono brauchte dafür 4 Stunden). Dass so etwas fürs deutsche Fernsehen produziert werden kann, zeigt aber nicht – wie man vielleicht meinen möchte – die Möglichkeiten auf, die einem talentierten und engagierten Filmemacher im deutschen Fernsehen trotz aller Einschränkungen noch bleiben, sondern verweist lediglich auf die kinematographische Brillanz und Professionalität (im besten Hawkschen Sinne) von Dominik Graf, der in dieser Art wohl eine singuläre Erscheinung im deutschen Film darstellt. Von Graf habe ich auch noch Süden und der Luftgitarrist im Kino gesehen, der zwar auch gut gefallen hat, aber dennoch nicht in dem Maße beeindruckte (wobei ich hinzufügen muss, dass es eine schrecklich verpixelte Projektion auf eine Riesenleinwand war…). Warum ich ihn hier dennoch erwähne? Einige schöne Filmzitate waren dennoch großartig, und völlig umwerfend fand ich die Hommage an meinen Lieblingsfilm von Wong Kar Wai, As Tears Go by (1988) (den ich ein paar Monate zuvor überraschend für mich im Kino wiederentdeckt hatte): als Ulrich Noethen seine Partnerin bei der Hand packte und über die Straße ins Hotel zerrte bekam ich Gänsehaut.

Die Top 10

1. We Own the Night „Helden der Nacht“ (James Gray / USA / 2007)

Der ultimative Familienhorrorfilm. Mit schauspielerischen Höchstleistungen und einer ausgeklügelten Mise-en-scène zeigt Gray, wie man alle Klischees eines Genrefilms erfüllen kann und dennoch etwas noch nie dagewesenes auf die Leinwand bannt. Der neben Michael Mann vielleicht beste zeitgenössische Hollywoodregisseur spinnt seine Familienchronik weiter und beschließt, was er mit Little Odessa und The Yards begann. Es ist eine infernalische Tour de Force geworden, die in ihrer Konsequenz ihresgleichen sucht. Permanent geohrfeigt wankt der Zuschauer benommen aus dem Kino, mit der Erkenntnis das man auch mit dem Willen das Richtige zu tun konsequent das Falsche erreichen kann.

The Roads to Hell are paved with good intentions.

2. Hafez (Abolfazl Jalili / Iran, Japan / 2007)

Dieser Film war meine erste Begegnung mit Abolfazl Jalili, und es war eine Offenbarung. Ein Film voller Poesie und Zärtlichkeit, die er aus den Figuren, Bewegungen, und dem Rhythmus der Montage bezieht. Nichts ist aufgesetzt, aber alles behauptet. Als allegorische Fabel über das Wesen der Hingabe, voller religiöser Motive, fließt der Film wie die Strophen eines Gedichtes, wobei die Ideen und Vorstellungen des Sufismus mit dem gegenwärtigen Alltag im Iran kontrastiert werden.

Jalili hat bei diesem Film nicht nur Regie geführt und ihn produziert, sondern er hat darüber hinaus auch das Drehbuch geschrieben, die Kamera geführt und an der Musik mitgewirkt, und man spürt seine Persönlichkeit in jeder Einstellung. Die Gelassenheit eines souveränen Regiealtmeisters à la Miyazaki zeichnet Hafez ebenfalls aus. Asiatisches Kino wie ich es liebe.

3. Das Gelübde (Dominik Graf / Deutschland / 2007)

Das ist Kino pur: Übersprudelnd vor visuellen und thematischen Einfällen, zeigt Dominik Graf was man aus dem (italienischen) Genrekino alles herausholen kann. Eine unglaublich unauthentisch-authentische Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, mit Menschen wie sie moderner nicht sein könnten. Und der Film ist dennoch so deutsch, dass es eine Freude ist. Was man aus der Geschichte gelernt hat? Keine Ahnung. Denn um solch unnötigen Ballast geht es Graf gar nicht. Er lässt Widersprüchliches und Unvereinbares nebeneinander bestehen, das Leben und die Menschen in ihrer ganzen Fülle und Beschränktheit. Ein geradlinig mäandernder Koloß von einem Film – im besten Sinne unspektakulär und bodenständig. Ein gänzlich unreligiöser Film zu einem religiösen Thema?

4. La fille coupée en deux „Die zweigeteilte Frau“ (Claude Chabrol / Frankreich, Deutschland / 2007)

Ich kenne von Chabrol immer noch sehr wenig, doch was ich vor „Die zweigeteilte Frau“ zu sehen bekommen hatte ließ mich aufmerken. Vor allem Rien ne va plus (1997), war eine wahre Entdeckung. Wie Chabrol Klischees und Konventionen nicht umgeht, nicht dekonstruiert, sondern vorführt und transformiert hat etwas das über das Spiel hinausgeht. Das Vorführen von Figuren und Genreregeln ist eine Sache die sich fast schon ins surreale steigert. In „Die zweigeteilte Frau“ sind die Figuren und Handlungen so auf das Wesentliche reduziert, dass Freiräume entstehen, die im narrativen Erzählkino eine Seltenheit sind. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir den Film völlig frei zusammenkonstruieren konnte. Figuren und Handlungselemente als Puzzleteile eines beliebigen Ganzen. Passend in jede Richtung. Und das alles mit Verständnis und Respekt der eigenen cinematographischen Erfindung gegenüber. Eine Möglichkeit der Postmoderne, Referenzialität als Selbstreferenzialität zu betrachten, Obsession als etwas nach Innen gerichtetes. Sozusagen der Gegensatz zum Kino eines Quentin Tarantino. Ähnliches kenne ich im europäischen Film nur von Oliveira und Ruiz.

5. Les amants réguliers „Die Unruhestifter“ (Philippe Garrel / Frankreich / 2005)

Eigentlich kein Film von 2008, habe ich ihn erst in diesem Jahr in der regulären kinoauswertung gesehen, obwohl er sogar schon da längst im deutschen Fernsehen gesendet worden war. Warum ist er trotzdem auf meiner Liste? Weil er mir so gut gefallen hat, und ich diesen (aus meiner Sicht/ung) ziemlich schlechten Jahrgang zumindest mit einer Top 5 abschließen wollte. Les amants reguliers war für mich eine Darstellung des Heroinkonsums, und seiner Auswirkung auf die Wahrnehmung. Die 68er Revolution als von vornherein gescheitertes Projekt der Bourgeoisie ist hier nur Hintergrundfolie für sehr individuelle konflikte. Die an Bresson erinnernden Traumsequenzen in wunderschönem schwarz-weiß haben mich am meisten beglückt – ein Ausweg aus der gnadenlosen Alltagserfahrung, hier ebenfalls in schwarz-weiß. Nachdem sich der Nebel lichtet, bleibt, vielleicht, das Kino.

Honorable Mention (in alphabetischer Reihenfolge)

Die folgenden Filme fand ich auch sehr toll, wobei mancher wohl eher retrospektiv auf dieser Liste gelandet ist (z.B. There Will be Blood), da ich mich einfach nicht mehr vollständig erinnern kann welche Filme Anfang 2009 alle von mir aufgelistet worden wären.

Actrices

Valeria Bruni Tedeschi Frankreich 2007

Auf der anderen Seite

Fatih Akin Deutschland, Türkei, Italien 2007

Centochiodi Hundert Nägel

Ermanno Olmi Italien 2007

Die zweite Frau

Hans Steinbichler Deutschland 2008

Dr. Plonk

Rolf de Heer Australien 2007

Hotel Chevalier

Wes Anderson USA, Frankreich 2007

Johnny 316

Erick Ifergan USA 2006

Les amours d’Astrée et de Céladon

Eric Rohmer Frankreich, Italien, Spanien 2007

Stellet licht Stilles Licht

Carlos Reygadas Mexiko, Frankreich, Niederlande, Deutschland 2007

Sun taam Mad Detective

Johnnie To, Ka-Fai Wai Hong Kong 2007

Stop-Loss

Kimberly Peirce USA 2007

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford

Andrew Dominik USA, Canada 2007

There Will Be Blood

Paul Thomas Anderson USA 2007

Weisse Lilien

Christian Frosch Österreich, Deutschland, Luxemburg, Ungarn 2007

Toi You

François Delisle Canada 2007

Abschließend sollte ich vielleicht noch anmerken, dass ich es mir eigentlich ebenfalls zur Gewohnheit gemacht habe bei solch einer Liste immer auch alle neuen Filme zu nennen die ich im Verlauf des Jahres gesehen habe. Denn das Gelistete ist ja immer nur eine sehr geringe Auswahl aus einem unermeßlichen Quell von Filmen, und lässt sich so richtig erst im Kontext des Gesichteten, als Auswahl, erschließen. Für 2008 mache ich aber eine Außnahme, denn obwohl ich seit 1999 immer genau über jeden gesehenen Film Buch führe, habe ich das 2008 tatsächlich etwas vernachlässigt, und kriege somit wahrscheinlich nicht alle Titel, die ich gesehen habe, zusammen. Und besser als eine unvollständige Liste finde ich an dieser Stelle dann eben gar keine.

Was ich aber sagen kann ist dass ich zwischen 60 und 80 Neuerscheinungen im weiten Sinn des Wortes gesehen habe, was so ziemlich der Anzahl von Filmen entspricht wie ich sie in den vergangenen 5 Jahren (seit ich regelmäßiger auf Festivals weile) im Schnitt auch zu sehen bekommen habe. Nichts Weltbewegendes also, nur die Qualität des Jahrgangs (meines gesichteten natürlich) hat mich schwer enttäuscht. Aber 2009 ist zum Glück wieder alles besser geworden. Ob mein Riecher oder das Glück entscheidend waren weiß ich zwar noch nicht genau (ich tippe jedoch auf Ersteres); aber ich freue mich wesentlich mehr darauf, die Top 10 für 2009 zu veröffentlichen. Hoffentlich dann auch etwas früher.

Februar 3, 2010 | Veröffentlicht in

Ältere Texte,

Listen,

Sano

Die Kamera zittert, die Kamera wogt. Menschenmassen strömen nach Feierabend den Hafen entlang in die Stadt hinein. Wenn sich das Leben ergießt kann man nicht still stehen.

Toll ist in diesem Film nicht nur die Atmosphäre im Hafenviertel, mit dokumentarischen Aufnahmen und dem Blick fürs Alltägliche. Den Aufnahmen vom wogenden Wasser, den Schiffen die ruhig vor Anker liegen. Man hat das Gefühl von Präsenz; dass die Filmcrew nicht nur kurz für ein paar exotische Außenaufnahmen das Studio verlassen hat, um die Handlung mit Authentizität zu füttern, sondern ganz einfach vor Ort war. Oft und lang und ganz. Und dass die Handlung und ihre Geschichte aus dieser Umgebung erwächst, sich sozusagen aus dem Dunkel der Nacht, dem Himmel dem Meer, und dem Treiben der Menschenmassen herausschält. Wenn Willy Fritsch mit dem Boot Richtung Hafen und zu Jenny Jugo fährt, oder wenn er nachdem er für ein Schiff nach Australien angeheuert hat, am Steg, direkt vor der Abreise, in der Bewegung einer Passantin seine Geliebte zu erkennen glaubt, und rennt und rennt und rennt, durch die Straßen – dann ist der Film ganz nah an französischen Klassikern der Periode wie Grémillons Maldone (1928), Epsteins Mauprat (1926) oder Renoirs La fille de l’eau (1925) , dem was im Gegensatz zum deutschen expressionistischen Film als französischer Impressionismus bezeichnet wurde. Nur, seine Lokalität verläßt er nie, er ist ganz Hamburg, und hat dadurch ebenso eine Qualität wie die besten Filme über New York oder Paris. Rauheit und Symbolismus von Pabst trifft auf Lyrik und Lokalität von Murnau. Tendenzen der Neuen Sachlichkeit mischen sich mit Bildern des Hollywoodkinos.

Toll ist auch Jenny Jugo. Wenn sie spricht, wenn sie tanzt, wenn sie einen anblickt, schreit, weint. Das finden in diesem Film fast alle Männer, und das findet auch Willy Fritsch. Doch Willy Fritsch ist eine Diva. Mit stoischer Entschlossenheit kreist er nur um sich selbst, und man glaubt sein ständiger Verdruss rühre wohl auch daher, dass im Kiez zu wenig Spiegel zu sehen sind. Und wenn Fritsch Gloria Swanson channelt, scheint Jugo Pola Negri gefressen zu haben. Sie nimmt sich was sie will, auch ihn der eigentlich gar nicht zu ihr passt, aber dafür um so mehr: „Ich liebe dich. Zum ersten Mal liebe ich jemanden. Und alles Andere ist mir egal“. Sie, die Frau, ergreift diesmal die Initiative, um sie dreht sich alles, aber im Gegensatz zur Verführerin ist sie nicht der Mittelpunkt, im Gegensatz zur Femme Fatale ist sie nicht diejenige die die Fäden zieht. Der Mann ist Beiwerk, wie in so vielen Filmen der 20er Jahre, jedoch nicht als Held, nicht als Retter wird er interessant, sondern weil die Frau es will, weil sie ihn will, weil sie ihn interessant macht. Im Prinzip ist ihr Geheimnis ganz simpel. Sie bewegt sich. So viel, so intensiv, dass alles und alle um sie herum ebenfalls angestoßen werden. Am Ende gibt es wegen ihr einen Mord, was nicht anders zu erwarten war. Aber am Ende gibt es wegen ihr auch ein Happy End. Was auch nicht anders zu erwarten war.

Die Carmen von St. Pauli – Deutschland 1928 – Regie: Erich Waschneck – Produktion: Alfred Zeisler – Drehbuch: Bobby E. Lüthge und Erich Waschneck – Kamera: Friedl Behn-Grund – Darsteller: Jenny Jugo, Willy Fritsch, Franz Rasp, Wolfgang Zilzer, Tonio Gennaro, Otto Kronburger, Walter Seiler, Charly Berger, Fritz Alberti, Max Maximilian, Betty Astor, Friedrich Benfer

Dezember 2009 (Teil 1)

Der Dezember war für mich ein ziemlicher toller Filmmonat. Nicht nur dass ich den schneeweißen und kalten Winter grundsätzlich Liebe (und mich wenn ich hier beim schreiben ohne den Kopf zu drehen aus dem Augenwinkel Richtung Fenster blicke das Licht das sich durch die Vorhänge bricht in euphorische Laune versetzt): ich habe meine Leidenschaft für Film nach einigen üblen Monaten und guten Startversuchen im Herbst endlich wieder gefunden. Gleich zu Anfang hab ich mir mit Cliffhanger was für die Seele gegönnt. Nachts im dunkel ein widersehen mit Stallone und Renny Harlin. Ein Film aus meiner Kindheit, damas oft gesehen wenig verstanden. Diesmal: noch besser. Fast schon eine Offenbarung. Klassisches Hollywood Actionkino wie es nach 1994 (nach Speed?) nicht mehr existiert. Und diese ganz besondere Note der frühen 90er, erkennbar an der Ausleuchtung und den Farben. Da hat es für mich zwischen 1990 und 1994 immer ein Vakuum gegeben. Vielleicht ein (persönlich sehr angenehmes) Stillstehen in der Entwicklung von Technik und neuem Filmmaterial…

Cliffhanger ist auf jeden Fall ein Meisterwerk das zeigt was hätte werden können, und Renny Harlin hier mal ein echter auteur. Die Zeitlupensequenzen bei den Sterbeszenen erinnern mich in ihrer Genialität an Peckinpah, obwohl sie genau Gegenteilig eingesetzt werden. Ein existentialistisches Drama – wie immer bei Harlin. Der einsame Held und die feindliche Umgebung, wobei der Held die Fähigkeit besitzt seine Umgebung zu nutzen. Der Feind sitzt im Kopf. Ein bisschen ist das wie bei Hawks. Selbstüberwindung und Professionalität. Auch deutlich zu sehen was Zensur in Deutschland immer wieder anrichtet: in der gekürzten Fassung verliert der Film an Intensität und Handschrift durch das verstümmeln der Gewaltszenen.

Red Planet habe ich 2001 im Kino nicht gesehen. Das Plakat war schon da genial, aber der Film hätte mir mit Sicherheit nicht gefallen. Jetzt ist das anders. Schiebe die DVD ein und der Film ist wunderbar, herrlich altmodisch. Angenehmes unangestrengtes Genrekino das so völlig auf die Zeit pfeift in der es entstanden ist. In den 50ern wäre das sicher ein B-Film geworden. Leider hat das Studio dem Regisseur wohl ziemlich reingepfuscht. Der vermurkste Anfang und das angeklebte Ende passen so gar nicht ins Gesamtbild und machen verständlich warum so viele Drehbuchgurus den Voice-Over im (Mainstream)Film verdammen. An sich wird der Film dadurch aber auch wieder interessant. Vieles was nicht funktioniert macht ja manchmal Platz für Neues. Reibungsfläche -> Visionen beim Zuschauer. Also wieder irgendwie genial für einen Science-Fiction Film. Freue mich schon aufs wieder-sehen.

Chaplin im Kino war dann fast wieder wie die Cineastenentdeckung Nachts um eins, damals, als derVideorekorder noch mitlief. Geheult hätte ich diesmal auch fast wieder genau so. Hab mich aber im Kino doch nicht getraut und mich ziemlich zusammengerissen. Definitiv eine der besten Schlußsequenzen der Filmgeschichte. Und die originalen englischen Zwischentitel noch einmal eine ganze Klasse besser als die deutschen. Der ganze Film ein Beweis wie simpel das Geniale ist. Ich stelle mir eine Zeitungsschlagzeile vor: „Chaplin ein Genie oder doch nur der beste Filmemacher des 20. Jahrhunderts?“ Zu viele Superlative für einen Streifen Zelluloid. Meinen Eltern hats übrigens auch sehr gefallen.

Abends dann der Doppelpack. Der Mann und sein Vorbild. Abschluß der Carpenter-Reihe mit einer verhunzten 90er Jahre Synchro, dafür aber einer tollen Kopie. Den Film hab ich halb verschlafen. War selten so müde im Kino, und obwohl ich bei Müdigkeit im Kino immer an meine Sichtung von Kiarostamis „Der Wind wird uns tragen“ beim ersten „Filmfestival“ in meiner Heimatstadt denken muss, war es diesmal vermutlich schlimmer. Fast schon ein Delirium. Wahrlich In the Mouth of Madness. Eine wunderbare Szene ist mir aber doch im Gedächtnis geblieben. Der Übergang von der realen Welt in die Welt des Romans. Im Auto durch einen Tunnel. Danach Hawks. Für mich fast eine Wiederentdeckung. Seine eigenen Filme einfach nochmal zu drehen. Warum nicht? El Dorado ist jedenfalls mindestens genausogut wie Rio Bravo. Und ich habe mich wohl endgültig in Hawks verliebt. An dieser Stelle möchte ich noch das Buch von Rolf Thissen empfehlen das im Heyne Verlag in der Reihe Filmbibliothek erschienen ist: „Howard Hawks. Seine Filme – sein Leben„.

Was sagt mein Viewing Log noch so? Dead Man zum x-ten Mal gesehen. Diesmal mit meiner Freundin. Robby Müller, William Blake, Jim Jarmusch. Mit Abstand der beste Film über den Wilden Westen den ich kenne. “ The Vision of Christ that thou dost see, is my visions greatest enemy.“

Drei mal Science Fiction: Der schweigende Stern beweist, dass Sozialisten doch die besseren Menschen sind und Kurt Maetzig Science-Fiction drehen kann. Ein bisschen wie die Filme von Toho aus den 60ern nur ohne Monster. „Krieg im Weltenraum“ von Ishiro Honda kommt in den Sinn. Stanislaw Lem ist dann doch wieder eine andere Geschichte, und diese Verfilmung hat so gar keinen Lem-Touch (den auch Tarkowskij 10 Jahre später völlig verfehlt bzw. ignoriert hat). Dennoch, die Schlußeinstellung mit den ineinanderverschränkten Händen ist fantastisch. Danach der übliche Méliès Schmarren. Le voyage dans la lune muss immer noch als Ersatz für Filmgeschichte herhalten. Das lustige Kuriosum, Ignoranz von frühem Kino. Dass Méliès ein genialer Filmemacher war fällt dabei sowieso keinem ein. Das ist natürlich Polemik meinerseits, und hat gar nichts mit der Art der Präsentation und Einbindung des Films im Kino zu tun wo ich ihn gesehen habe. Aber: wo gabs das letzte mal eine Méliès-Retro? „Die Reise zum Mond“ ist meiner Meinung nach einer seiner schwächsten und uninteressantesten Filme, und taugt als Literaturverfilmung schon mal gar nicht. Ein Kuriosum also, und ein Zeichen dafür welche Erinnerungskultur in Deutschland herrscht. Das nächste mal wenn jemand von diesen lustigen alten kurzen Filmen spricht werde ich wahrscheinlich gewalttätig. Himmelskibet war wohl der erste stumme Trashfilm den ich in meinem Leben gesehen habe. Dilettantisch von vorne bis hinten, habe ich mich doch recht gut amüsiert. Eigentlich ziemlich unfassbar, aber wohl definitiv im Zeitgeist der 10er Jahre. Faschismus trifft auf Fiedensbewegung in einem Propagandafilm der besonderen Art. So stelle ich mir eigentlich die idealen NSDAP-Streifen vor. Verbrämt ist hier wohl das richtige Wort. Ein Beweis, daß im 1. Weltkrieg noch unsäglicheres Zeug gedreht wurde als im zweiten. Dennoch visuell ein paar Glanzlichter. Eine Einstellung mit Prozession am Horizont erinnert z.B. stark an spätere Sachen von Nykvist.

Im Kino an neuen Filmen noch We are the Strange, The Hurt Locker und Halloween II geguckt. All auf ihre Art ziemlich gut, aber nichts was mich in Begeisterung ausbrechen lässt. Ersterer lässt positiv in die Zukunft des amerikanischen Independentfilms blicken, während zweiterer endlich wieder Kathryn Bigelow auf dem Regiestuhl Platz nehmen ließ. Und da gehört sie sowas von hin, Hawks hätte wahrscheinlich seine Freude an ihr gehabt. Mit Halloween II hat Rob Zombie seine Chance auf eine stringente Weiterentwicklung seines ersten Teils zwar vertan, aber fast schon ein interessantes Gegenstück dazu geschaffen. Beide Teile habe ich direkt hintereinander geschaut, beide in der Kinofassung. Bin gespannt, was der Director’s Cut jeweils verändert, und was die Studiobosse nicht haben wollten. Was Zombie gelingt, ist eine Neuaneignung des Meyers-Mythos, und das ist zumindest schon mal etwas. Was fehlt ist das Pathos, die Betonung des Melodramatischen. Die beiden besten Momente in Teil I und II: Michael Meyers sitzt als kleiner junge an Halloween abgeschoben am Bordstein vor dem Haus, darüber „Love Hurts“ von Nazareth. Im zweiten Teil muss dann Laurie Strode bei strömendem Regen eingezwängt in einem Wärterhäuschen zu The Moody Blues‘ „Nights in White Satin“ klaustrophobische Ängste durchstehen. Die Melancholie des Todes, und das Ende der Naivität.

Playlist:

Nazareth – Love Hurts

Stelvio Cipriani – La polizia chiede aiuto (Titelthema)

Courtney Love – Dirty Girls

The Moody Blues – Nights in White Satin (längere Version)

Januar 10, 2010 | Veröffentlicht in

Ältere Texte,

Blog,

Sano,

Verschiedenes

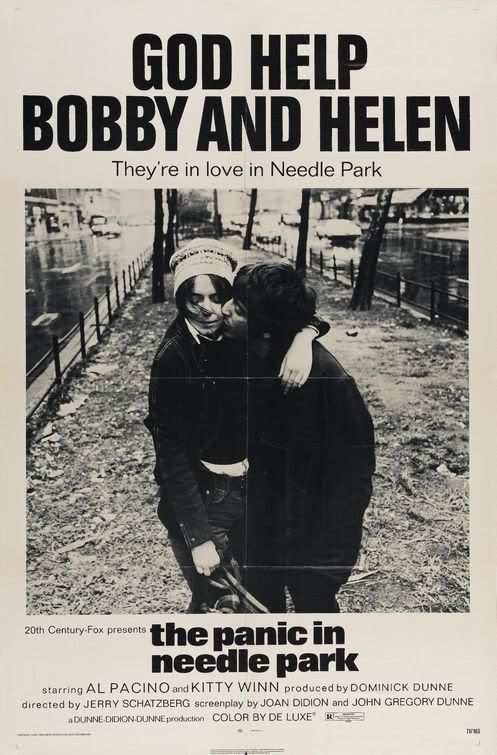

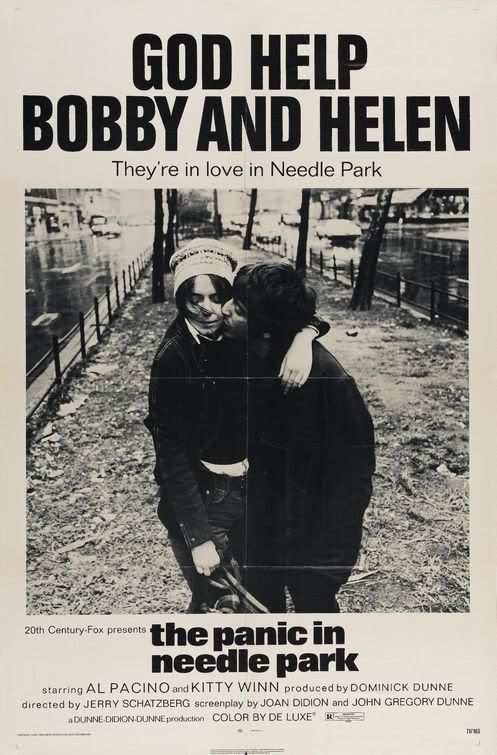

Jerry Schatzberg ist einer der Vergessenen der Filmgeschichte. Eine Randnotiz, eine Fußnote. Natürlich gibt es viel unbekanntere Filmemacher. Aber Schatzberg war einmal berühmt. Nicht nur als Modephotograph (er arbeitete u.a. für Vogue, Esquire, Life – erinnern wir uns kurz an Michelangelo Antonioni’s Blow Up oder Will Trempers Playgirl (beide 1966) um uns in Erinnerung zu rufen wie angesagt dieser Beruf während der 60er Jahre war), sondern als einer der herausragenden Regisseure des New Hollywood während der 70er. Von den etwas über ein Dutzend Spielfilmen seiner Karriere (Schatzberg ist inzwischen 82 Jahre alt, sein letzter Spielfilm entstand 2000) wurden vier für die Goldene Palme nominiert, und er gewann sie auch einmal, 1973 für Scarecrow. Ein Kritikerliebling also, aber auch einer jener Künstler, denen der Übergang von der Fotografie zum Film gelungen ist, und der durch seine frühere Arbeit einen Anderen Zugang zur Inszenierung gefunden hat, als manche jüngeren Zeitgenossen die ohne größere Umwege auf dem Regiestuhl landeten. Ich musste an Maurice Pialat und Loulou (1980) denken. Pialat kam ebenfalls spät zum Filmemachen, war zunächst Maler, und seine Sensibilität wirkt auf mich in vergleichbarer Weise wie bei Schatzberg. Eine eigene Auffassung von Rhythmus, Fragmentierung der Erzählung, und vor allem der Umgang mit Lichtsetzung und Kameraführung. Cinéma vérité als Versprechen eines neuen Bewusstseins. Es wäre eine lohnenswerte Arbeit, die Traditionslinie dieser Methode nicht nur im Dokumentarfilm sondern auch im Spielfilm zu thematisieren. Panic in Needle Park wäre sicher einer der herausragenden Vertreter.

Den Blick des Fotografen erkennt man nicht nur an der ausgesuchten Komposition der Bilder, sondern typischerweise vor allem am Interesse an den Schauspielern, ihren Blicken und Gesten. Was Panic in Needle Park jedoch von vielen sogenannten Schauspielerfilmen unterscheidet ist Schatzbergs Aufmerksamkeit für Details der Umgebung. Der Film wirkt somit im besten Sinne als Zeitdokument, als nostalgisch-verklärtes Bild einer vergangenen Ära. Das Postmoderne geht ihm jedoch noch weitgehend ab. Sein Authentitätsversprechen muss damals noch gewirkt haben, ist keine leere Geste, kein Zitat sondern ein Ausdruck von genuinem Interesse. Neorealismus in der Form New Hollywoods. Was ebenfalls auffällt ist die Lichtführung. Die Ausleuchtung – oft natürliches Licht – wird im klassischen Sinn zur stärkeren Ästhetisierung benutzt, ist zum großen Teil der Stimmungsfaktor des Films. In Kombination mit einer atmenden Handkamera gibt es ein Gefühl der Unmittelbarkeit, das aufs genaueste geplant erscheint. Was mir am meisten imponiert hat, waren die vielen beiläufigen Gesten. Hände beim verdünnen und verpacken von Heroin. Großaufnahmen von Gesichtern, wie zufällig beobachtet. Es ist alles für die Kamera inszeniert, wirkt jedoch natürlich. Das Leben – übergroß. Im Grunde sind die klassischen Hollywoodtugenden nur leicht variiert, eine Verschiebung nur. Doch die Wirkung ist eine Gegenteilige. Fragmentarisch statt geschlossen, unvollendet statt vollkommen.

Wenn es heutzutage einen amerikanschen Filmemacher gibt der am offensichtlichsten von Schatzberg gelernt hat, dann ist das James Gray. Nicht nur weil er New York filmt wirkt vieles bekannt. Die Farbigkeit, die Oberflächentextur ist ähnlich. Die Einbettung der Figuren in räumliche Kontexte. Die exakte Beobachtung und die Determiniertheit der Abläufe.

Leider gibt es zu Schatzberg soviel ich weiß nicht viele Bücher oder ausführlichere Artikel. Dieses Schicksal teilt er natürlich mit einigen anderen Ikonoklasten der amerikanischen Gesellschaft während der 60er und 70er wie Monte Hellman, Hal Ashby, Bob Rafelson oder Dennis Hopper, die ihre Popularität und ihren Kultstatus während der 70er nicht anhand ihrer notorisch vernachlässigten Werke und deren prägenden Wirkung auf die Kinematographie in die Gegenwart retten konnten, sondern Opfer der kategorialen Umstrukturierung der Populärkultur und der folgenden Massenamnesie der Reaganära wurden. Soll heißen: die meisten der Filme wurden später nicht mehr gesehen, obwohl sie oft erwähnt worden sind.

Wie gesagt: viel Zusammenhängendes wurde über Schatzberg wohl nicht geschrieben. Gefunden habe ich lediglich ein Buch von Michel Ciment. Was seine anderen Filme hergeben weiß ich leider noch nicht. Doch es scheint klar zu sein, dass ihn eine besondere Sensibilität auszeichnet, die trotz seiner brillanten Form auf die Öffnung des Bildes setzt. Somit könnte sich wieder einmal die Frage des Stils stellen. Ist man variabel, zählt man bei den meisten Leuten noch immer nicht zu den „bevorzugten“ Autoren. Die Dominanz eines angeblichen einheitlichen Stilwillens á la Tarkovsky, Bergman, Ford oder Bresson scheint mehr zu beeindrucken als Vielfalt und Reichtum der angewandten Mittel. Aber das ist natürlich auch Polemik meinerseits, und vielleicht eine andere Baustelle…

Ich habe an dieser Stelle viel über Schatzbergs Herangehensweise geschrieben, aber im Grunde lediglich den einen Film, Panic in Needle Park, vor Augen gehabt. Ebenso ergeht es Schatzberg mit seinen Protagonisten. Er scheint über die Welt, über soziale Problematiken zu berichten. Der Fokus liegt jedoch die ganze Zeit auf der Liebesgeschichte zwischen zwei Individuen. Das Allgemeine löst sich im Spezifischen auf. Dass das Zentrale immer noch die handelnden Personen sind, ist der nostalgische Rest den Schatzberg mit seinen amerikanischen Kollegen des New Hollywood teilt. Ein Kino der Hoffnung vielleicht.

London. Ein Stadtpark. Vicky (gespielt von Ingrid Steeger) nähert sich von links der Kamera, biegt um die Ecke, in Richtung der anschwellenden, treibenden Rockmusik, während ein leichter Kameraschwenk ihre Bewegung aufnimmt. Auf dem Grün spielt eine Rockband, und Vicky verliebt sich prompt in den Sänger Rolf. Nachdem sie die Nacht mit ihm verbringt, versucht sie ihm, der bereits weitergezogen ist, von London nach Berlin zu folgen. Naiv, ohne Geld, nur mit Liebe im Kopf.

Fast jeder verkauft sich in diesem eineinhalbstündigen Abgesang auf die Ideale der 68er Generation und den Verlust der Unschuld, die Musiker ebenso wie die Protagonistin. Für eine Illusion, für Drogen, um vor der Realität zu flüchten. Mit Hippiekultur, Gammlern oder sonstigen Gegenbewegungen im gesellschaftlich-politischen Sinne hat das alles wenig zu tun. Das utopische Potential der 60er Jahre ist versiegt, die Gemeinschaft der Aufständischen zerbrochen. Vicky, die am Anfang des Films noch nie Gras geraucht hat, und am Ende bereits Heroin konsumiert, findet auf ihrer Reise keine wirkliche Freundschaft, entwickelt keine Nähe zu den Menschen um sie herum. Vielmehr wird sie allenthalben ausgenutzt und missbraucht, immer mehr auch durch sich selbst und ihre eigene Passivität. Die Vorstellungen und Lebensweisen der Gegenkultur verkommen zu Floskeln und Ausreden, zur Maskierung einer ganz und gar ignoraten Umgebung. Meist passiert im Film nicht wirklich viel – wenn, dann geht es darum, Geld und Übernachtungsmöglichkeiten aufzutreiben. Ingrid Steeger stolpert weltoffen aber zunehmend desillusioniert von einer Szene zur nächsten, durch einen Film, der sich traut die Naivität und die Verlorenheit seiner Figuren zu präsentieren, sie bloßzustellen, ohne sie zu verdammen. Der Traum von Freiheit und Glück ist da, nur: die realen Lebensumstände präsentieren sich gänzlich anders.

In der prägnantesten Sequenz des Films wird Vicky zunächst von einer Gruppe Schweizer Hell’s Angels aus dem Wasser gefischt und vergewaltigt. Nach einem abrupten Schnitt sehen wir sie nackt auf dem Motorrad sitzend, sich an einen der Fahrer klammern. Zunächst geht es zum Kleiderkauf, danach in die Kneipe. Am Ende versucht Vicky wieder per Anhalter weiter zu kommen. Während die Hell’s Angels zuvor in der kleinen Stadt darauf warten, dass Vicky aus dem Klamottengeschäft herauskommt, betrachten zwei von ihnen mit leidigem Interesse das Schaufenster des örtlichen Kinos. Es läuft: „Easy Rider“. Der Widerspruch zwischen äußerer Erscheinung und innerem Bedürfnis, den der Film durchweg formuliert, verdichtet sich in dieser Szene auf das Wesentliche. Die Biker in Dietrichs Film sind das dunkle Gegenstück zu Fonda und Hopper, nihilistisch wie der Grundton des Films. Diesmal sind die Aussteiger nicht nur die Gearschten sondern auch die Arschlöcher, und von Freiheit ist hier weit und breit nichts mehr zu spüren.

Der formale Höhepunkt des Films findet sich jedoch am Ende, wenn die Kamera der nackt durch die Berliner Straßen rennenden und mit Heroin vollgepumpten Ingrid Steeger durch die einstige Reichshauptstadt folgt, während sie sich in die Alpen halluziniert, und von einem Auto überfahren zu Tode kommt. Der Zynismus der deutschen Wirtschaftswundermentalität, angesiedelt zwischen Heimatkitsch, Generationenkonflikt, Realitätsflucht und struktureller Gewalt, findet in dieser brillant inszenierten Abschlusssequenz seinen finalen allegorischen Ausdruck.

Ich, ein Groupie – BRD, Schweiz 1970 – 89 Minuten – Regie, Produktion und Drehbuch: Erwin C. Dietrich – Kamera: Peter Baumgartner – Musik: Walter Baumgartner, Walter Senn – Darsteller: Ingrid Steeger, Rolf Eden, Vivian Weiss, Li Paelz, Terry Mason, Stewart West, Sharon Richardson

Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Zurzeit findet im österreichischen Filmmuseum noch bis zum 30. November eine umfangreiche Werkschau des japanischen Filmregisseurs Nagisa Oshima statt. Sie umfasst (beinahe) alle Kinofilme, sowie einen seiner zahlreichen Fernsehfilme. Zeitgleich zum Auftakt der Retrospektive, veröffentlichte der österreichische Film- und Videovertrieb polyfilm am 06. November den ersten Titel einer 22 Filme unfassenden Reihe „Japanische Meisterregisseure“ auf DVD: Oshimas „Das Grab der Sonne“ (1960). Die ersten 4 Filme der Reihe sind Oshimas Schaffen gewidmet und sollen noch dieses Jahr erscheinen, darunter mit „Die Nacht des Mörders“ (1967) auch eine weltweite Erstveröffentlichung auf DVD.

Zum Auftakt der Retrospektive sprachen Olaf Möller und Roland Domenig vor der Vorführung von Oshimas „Nacht und Nebel über Japan“ (1960) über das vielschichtige Werk des inzwischen 77-jährigen Veteranen des japanischen Kinos, der aufgrund mehrerer erlittener Schlaganfälle wohl nicht mehr in der Lage sein wird weitere filmische Arbeiten zu vollenden. Oshimas Regietätigkeit erstreckte sich von 1959 bis ’99 und umfasste ein breites Ausdrucksspektrum, vom Animationsfilm über assoziativ-essayistische Ansätze bis zum „reinen“ Dokumentar- und Spielfilm. Obwohl er in den 60er und 70er Jahren unter Kennern im In- und Ausland allgemein als wichtigster Vertreter einer neuen Generation von jungen japanischen Filmschaffenden galt, die unter dem vielschichtigen Label der „Neuen Welle“ weltweit Anerkennung fanden, ist sein heutiger Einfluß wohl eher gering einzuschätzen. In Japan fand sich bis zum Erscheinen Takashi Miikes kaum ein Filmemacher der in der Lage gewesen wäre die innovativen formalen und inhaltlichen Konzeptionen von Oshimas Kino weiterzuführen. Im Ausland wurde wiederum lediglich wenigen ausgewählten Filmen der Weg auf Festivals und Kinoleinwände ermöglicht, so dass sich die Vielschichtigkeit seines Werkes den meisten Filmliebhabern nicht erschließen konnte. Oszillierend zwischen sinnlichem Rausch der Extreme und asketischer Sezierung sozialer Zustände, war Oshima immer bereit das Experiment und die Uneinheitlichkeit zu suchen. Die Heterogenität als Konzept, die Vielfalt als Programm verfolgend lassen sich seine Filme im Niemandsland zwischen Genrekinoinspirierten Sex & Crime-Geschichten und abstraktem Kunstfilm einordnen. Das viele von Oshimas Filmen auch heute noch einen „Skandal“ darstellen da sie nur wenig ihrer gesellschaftlichen und ästhetischen Relevanz eingebüßt haben, muß vielerorts erst noch erkannt werden. Wie bei so manchem ehemals hochgelobten Regisseur gilt auch hier: „Mittlerweile muss man Ōshima regelrecht wiederentdecken.“

Persönlich habe ich Oshima vor ziemlich genau zwei Jahren auf der Viennale im Rahmen der genialen Retrospektive Der Weg der Termiten (kuratiert von Jean-Pierre Gorin, einem noch um vieles unbekannteren renommierten Filmemacher) durch „The Man Who Left His Will on Film“ (1970) für mich „wiederentdeckt“. Nicht zuletzt wegen der brillanten Filmkopie geriet die Vorstellung im Saal des Filmmuseums für mich wohl zum bemerkenswertesten Kinoerlebnis des Jahres. Ich würde dieser Tage sehr gerne noch einmal nach Österreich reisen um wieder einen Oshima im Kino sehen zu können. Leider wird das aus zeitlichen und finanziellen Gründen diesmal wohl eher nicht klappen. Daher bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal schriftlich bei den Verantwortlichen von Polyfilm mit deren Veröffentlichungen ich mir (neben zahlreichen Western) den Winter vetreiben werde. Den ersten Film habe ich heute bereits gekauft.

Der Tod als Flucht. Die Bewegung als Flucht. Der Gedanke als Flucht.

Der Film ist gezeichnet von Fluchtbewegungen, von der geistigen Impotenz bzw. der Omnipotenz seiner geprägten Strukturen, letzten Endes von der Unmöglichkeit der Flucht vor sich selbst.

Die Verzweiflung als Zustand des Menschen in der Welt, folgt aus der Identifizierung mit der zugewiesenen oder auserwählten gesellschaftlichen Rolle innerhalb dieser, endet aber nicht in der Erkenntnis der Verflechtung mit den Menschen, sondern manifestiert sich zum dauerhaften Problem des „das ist so gewesen“. Die Macht des Tabus wirkt über Generationen, lässt sich auch rationalisieren, passt sich den jeweiligen Glaubensstrukturen an.

Sünde als Erfindung der Gesellschaft. Schuld als regressives Verhalten. Die Unfähigkeit Dinge zu sehen wie sie sind. Der Zwang nach Sinn und Struktur. Moral als Repressionsmittel der Macht. Das Tabu als Grundlage der Moral. Nicht richtiges handeln, sondern das Falsche definiert sie. „Du sollst nicht“, statt „du sollst“. Sozial legitimiertes moralisches Handeln leitet sich somit aus der Vermeidung des Unmoralischen ab.

Der Film zeigt das Ende der Utopien die mit den japanischen Studentendemonstrationen der 60er einhergingen. Der Machtlose ist an seine Machtlosigkeit gefesselt, wie das Kind an die Mutter. Nicht der Mensch stützt sich gegenseitig, sondern das Glaubenssystem in das man hineingeboren wurde bietet Halt. Gewalt als legitimer Akt der Mächtigen – Gewalt braucht Legitimation. Wo diese fehlt, fehlt die Struktur, fehlt der Halt.

Wie kann man ein Anderer werden? Bei Wakamatsu ist das kaum möglich. Die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln.

Das ist das wirklich schockierende an den Filmen Wakamatsus – die Darstellung einer kollektiven Psychose in der wir alle gefangen sind, ohne Lösung, ohne Ausflucht, ohne Katharsis. Durch den eigenwilligen formalen Aufbau wird diese klaustrophobische Situation noch unterstützt. Das scheinbare Aufbrechen klassischer Regeln und Strukturen, ohne jedoch selbige grundsätzlich in Frage zu stellen. Denn erzählt wird eben doch. Immer noch. Ein Zwang eben. Eine Flucht.

Die Rebellion geschieht dann auch nicht unbedingt auf der Ebene der Figuren, sondern auf der Ebene des Films. Im Nachklingen, im sich nicht vollständig erklären lassen wollen, im verweigern eines sauberen Abschlusses. Gerade durch die Erkenntnis der Zwänge und Beschränktheit menschlichen Handels und ihrer Zurschaustellung, wird es dem Zuschauer möglich Zusammenhänge zu verstehen die die Protagonisten nicht überblicken, Wahrheiten auszuhalten an denen die Figuren zerbrechen. Die Rebellion als Utopie – nach dem Film.

Kyôsô jôshi-kô – Japan 1969 – 72 Minuten – Regie, Produktion und Schnitt: Kôji Wakamatsu – Drehbuch: Masao Adachi, Izuru Deguchi – Kamera: Hideo Itoh – Musik: Takehito Yamashita – Darsteller: Ken Yoshizawa, Yoko Muto, Rokko Toura, Hatsuo Yamaya, Shigechika Sato, Masao Adachi

Vorwort:

Wer kennt das nicht: Da ist man bei einem Freund zu Besuch, oft filmbegeistert wie man selbst, und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Filme über Filme, alles will man sehen, und dann wird gebettelt: „Den muss ich uuunbedingt sehen… bitte, bitte, bitte… kriegst ihn auch bald wieder zurück…“. Die meisten Freunde sind leichtgläubig (deshalb sind sie wahrscheinlich auch Freunde), und schon ist es geschehen. Man nimmt den/die Film(e) mit nach Hause und dann? Exakt. Sie verstauben für Monate in der Ecke. Nicht dass man sie nicht sehen wollen würde. Aber man muß gerade ins Kino, dann läuft noch eben was im Fernsehen, und die ganzen anderen geliehenen Sachen müssen ja auch noch irgendwann gesichtet werden. Schließlich gibt es nicht nur Freunde, sondern auch naive Bekannte, Videotheken, Büchereien, und sonstige Modalitäten die der Filmaneignung dienlich sind. Auch wenn as mit den Videotheken oder Büchereien manchmal ganz schön teuer werden kann…

Um also mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, und einige der Filme die bei mir rumliegen endlich wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zuführen zu können, habe ich diese Rubrik ins Leben gerufen. Ein kleiner Anreiz vielleicht, die lange Liste abzuarbeiten und nebenbei auch noch etwas zu Papier zu bringen.

Den Anfang macht Umberto Lenzis „Großangriff der Zombies„, weil ich den gerade eben geguckt habe.

Incubo sulla città contaminata

(Umberto Lenzi / Italien, Spanien, Mexiko / 1980)

Die Verwirrung beginnt schon mit dem Titel: „Nightmare City“, „La invasión de los zombies atómicos“, „City of the Walking Dead“. Laut imdb eine italienisch-spanisch-mexikanische Koproduktion, habe ich zunächt Schwierigkeiten zu entscheiden in welcher Sprache ich den Film nun schauen will. Auf der DVD stehen mir (leider) nur 2 Optionen zur Verfügung: Deutsch oder Englisch. Da ich ein Hardcorecineast und Sparchenfetischist bin, sprich, mir immer alle Filme wenn irgend möglich im Original mit Untertiteln ansehen will, schaue ich bei besagter Internetseite nach der Orginialsprache: Italienisch und/oder Spanisch. Tja, was macht man da…? Entscheide mich schließlich für Englisch, nachdem ich in eine Dialogszene hineingeschaut habe, und mir sicher bin, dass einige Schauspieler in den Szenen definitiv Englisch sprachen oder zumindest versuchten diese Sprache zu imitieren. Außerdem hört sich die deutsche Synchro an derselben Stelle doch um einiges trashiger an, und viele italienische Filme wurden zu der Zeit bekanntlich auch für den englischsprachigen Markt gedreht. Mit einem letzten Gedanken an Mel Ferrer versuche ich die Entscheidung für die englische Tonspur zu rechtfertigen, und schon geht es los.

Vorspann ist schon mal Spitze. Tolle Musik (oh ja: Stelvio Cipriani!), und Aufnahmen von Panoramen und Straßenschluchten einer Großstadtmetropole. Atmosphärisch gelingt Lenzi hier schon die perfekte Einstimmung auf das kommende Geschehen. Ciprianis düstere Synthesizerklänge, getragen aber doch treibend, kombiniert mit anonymen Industriebauten versetzen mir ein wohliges Gruseln, und vermitteln bereits eine Ahnung von der drohenden Apokalypse. Ok, ganz neu ist das nicht. Irgendwie wirkt vieles bekannt, vor allem wohl aus George Romeros Dawn of the Dead (1978). Aber gut geklaut ist für mich trotzdem die halbe Miete. Tarantino ist schließlich nicht der Einzige der damit Kohle scheffelt. Die Handlung ist schnell erzählt: Ein Virus hat wohl von einer handvoll Menschen Besitz ergriffen, die zu Beginn des Films in einem anonymen Flugzeug in einer nicht näher benannten amerikanischen Stadt landen. Es gelingt diesen „Zombies“ (später stellt sich heraus, dass es doch „lediglich“ radioaktiv verseuchte Menschen sind) in die Stadt einzudringen, wobei sie eine blutige Spur der Gewalt hinterlassen. Sie scheinen sinnlos alles zu attackieren was sich bewegt, wobei im Verlauf des Films auch klar wird, dass sie für ihr Überleben ständig frisches Blut benötigen. Also eher eine Mischung aus Vampir und Zombie, denn laufen, prügeln, autofahren und mit Maschinengewehren um sich schießen können sie auch. Der Protagonist, der die Invasion auf dem Flughafen miterlebt hat, ist Reporter, darf aber nicht berichten. Das Militär übernimmt, jedoch soll bei den Bewohnern der Stadt keine Panik ausgelöst werden. Natürlich kommt es wie es kommen muß. Die Situation gerät mehr und mehr außer Kontrolle, da die Infizierten praktisch unverwundbar sind und sich beliebig vermehren können.

Natürlich ist das Ganze nicht vollkommen ernstzunehmen. Die Dialoge sind meist hahnebüchen, das Make-up und die Splatterszenen grotesk, von stringentem Handlungsaufbau oder gar erzählerischer Kohärenz ist nichts zu spüren. Trash vom Feinsten könnte man also meinen. So einfach ist es jedoch nicht. Umberto Lenzi ist kein Amateur, versteht zumindest in einigen Aspekten sein Handwerk ausgezeichnet, und in seinen Filmen findet sich neben aller Übertreibung auch einiges an Ambivalenz was gesellschaftliche Zustände anbelangt. So auch in „Großangriff der Zombies“. Nicht zuletzt wegen der großartigen Schlußwendung (die ich an dieser Stelle nicht verraten will) rückt der Film in die Nähe von traumähnlichem (italienischen) Genrekino à la Argento, Fulci oder Bava. Dass es Lenzi nicht um einen traditionellen Realismusbegriff geht ist schon relativ bald klar. Realitätsfern ist der Film jedoch bei weitem nicht. Das Szenario einer Invasion von Außen war während des kalten Krieges ein beliebter Topos, doch Fulci gibt dem teilweise durchaus reaktionären Gestus seines Films einen interessanten Twist, wenn er das Bodysnatcher-Motiv leicht umfunktioniert. Denn wie es an einer Stelle des Films explizit formuliert wird: Die infizierten Lebewesen sind eindeutig keine Aliens, sondern Menschen wie du und ich. Und infiziert wird jeder der mit ihnen in Berührung kommt. Der Film trägt seine Botschaft denn auch über weite Strecken der Handlung vor sich her, und Fulci lässt seinen Protagonisten und dessen Freundin, die wir den ganzen Film über auf der Flucht beobachten, in einigen Szenen tatsächlich innehalten, nur um dem Zuschauer die (vorgeschobene) Argumentation wiederholt vorzuhalten: Die Menschen an sich sind schlecht (sprich infiziert), weil sie machtgierig sind, weil sie Fortschritt mit Technologie verwechseln, und weil sie sich schon längst von ihrer wahren Natur entfremdet haben. Der Zombie als natürliche Folge der (eingeschlagenen) Evolution. Neu ist das nicht, aber es funktioniert.

In Verbindung mit zahlreichen surreal anmutenden Sequenzen, die in den gelungensten Momenten an Fulcis „The Beyond“ (der tatsächlich später entstanden ist), besagten Romero und eben auch an die Traumwelten aus Argentos Suspiria und vor allem Inferno erinnern (besonders eindrucksvoll: Der Endkampf im verlassenen Vergnügungspark auf den Achterbahnschienen!), entsteht eine doch sehr eigenwillige Horrorfabel. Wer einen traditionell ernsthaften Genrefilm erwartet, wird aber wohl eher enttäuscht. Wie gesagt, kann man das natürlich auch alles lächerlich finden, und sich an den vorgeblichen Peinlichkeiten der Inszenierung ergötzen. Persönlich finde ich die Inszenierung in letzter Konsequenz (vor allem angesichts des Endes) jedoch durchaus agemessen und im Sinne einer spezifischen Reflektion über den Zustand der Welt auch kohärent. Was mir anfangs oft übel aufstieß oder einfach nur auf die Nerven ging, macht am Ende Sinn. Für mich war „Großangriff der Zombies“ eine lohnende und eindrucksvolle Erfahrung. Vielleicht lese ich in den Film zuviel hinein, und stehe in Wirklichkeit einfach nur auf die Kombination von Authentizität vermittelnder Handkamera und phantastischem Sujet, weil sich in diesem scheinbaren Widerspruch für mich automatisch zahlreiche Reflexionsebenen ergeben die die körperliche Erfahrung zwangsweise mit der psychischen verbinden, auch weit über den Film hinaus (siehe hierbei die beiden meiner Meinung nach großartigen Kannibalenfilme von Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust und Ultimo mondo cannibale). Man könnte das als transgressiv bezeichnen – oder einfach von „Der Zauberer von Oz meets Jack the Ripper“ sprechen (mit einer Prise Ed Wood). Gegensätzliches, und scheinbar Unvereinbares ergibt oft die interessantesten Kombinationen.

Der innere Widerspruch der sich in „Großangriff der Zombies“ aus ausgestelltem voyeuristischem Exzess und einer offensichtlichen, im Grunde vielleicht banalen Gesellschaftskritik ergibt, erzeugt einen Widerstand der reinen Oberfläche, eine Öffnung zugunsten eines möglichen Phantasmas. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass der Film für mich in der Auseinandersetzung unheimlich gewinnt. „Großangriff der Zombies“ ist ein Musterbeispiel für die in der bürgerlichen Kritik oft verleugneten Qualitäten des Genrekinos, nicht nur im Italien der 60er, 70er oder 80er Jahre (genausogut könnte man manchen „Unterhaltungsfilm“ der NS-Zeit, oder das frühe Stummfilmkino – vor der Herausbildung der künstlerischen Ambitionen der 20er Jahre – als Beispiel heranziehen). Man könnte noch einiges über Lenzis permanente Fetischisierung des Körpers schreiben, die ent/subjektivierung des Blicks, oder die Ökonomie von Objekten. Ob es für einen guten Film auch einen guten Regisseur braucht weiß ich nicht. Aber dass ich noch viel mehr von Umberto Lenzi sehen will steht für mich nun eindeutig fest.

„An age that revels in irony as the escape route out of commitment will always dismiss the lack of irony as naïve, rather than as the expression of a clarity (but not the erasure of a mystery) that it increasingly is.“

zitiert nach Gareth Evans: In Dreams Begin Responsibilities

aus der englischen Filmzeitschrift Vertigo, Vol.3 No.6 Summer 2007.

Oktober 26, 2009 | Veröffentlicht in

Blog,

Blogautoren,

Sano,

Zitate

Wenn ich von Bergman geredet habe, habe ich bisher eigentlich meistens von Nykvist geredet. Zumindest im Positiven. Die meiner Meinung nach negativen Aspekte in Bergmans Filmen (und für mich gab es derer meist viele, da ich nie ein Anhänger von ihm war), ließ ich gerne auf ihn zurückfallen. Deshalb geriet ich während der Sichtung von Sommaren med Monika (DT: Die Zeit mit Monika / Schweden / 1953) auch schnell wieder ins Schwärmen über „Nykvists naturalistische Kameraarbeit“. Umso verwunderter war ich, als ich nach dem Film herausfand, dass Nykvist bei diesem Film seine Finger nicht im Spiel gehabt hatte. Nun ja, völlig sicher war ich mir während des Films auch nicht gewesen (Nykvists Name war mir bei den Titeln des Vorspanns nicht ins Auge gesprungen), aber auf irgendjemanden musste ich meine Begeisterung doch projizieren – und Bergman selbst konnte diese Rolle für mich natürlich nicht ausfüllen.

Viel wurde in den letzten Jahrzehnten über die legendäre Zusammenarbeit von Bergman und Nykvist geschrieben. Doch dass Bergman auch einen anderen wichtigen Kameramann besaß, mit dem er mindestens 12 Spielfilme gedreht hat, ist weniger bekannt. Gunnar Fischer war auch für die wundervolle Kameraarbeit in „Die Zeit mit Monika“ verantwortlich, und die Bildsprache erinnert bereits vollkommen an die späteren Kollaborationen mit Nykvist. Viel von Sjöström ist hier zu sehen, vor allem bei der Arbeit mit Überblendungen und Natursymboliken (aber auch in der Montage), und Elemente des amerikanischen Film Noir werden ebenso aufgegriffen wie Charakteristika des Weimarer Kinos (in den Straßenszenen werden Erinnerungen an Pabst wach, und die Innenhöfe von Wohnblöcken könnten direkt aus Fritz Langs „M“ entnommen sein). Der Einfluß des italienischen Neorealismus der dem Film wohl aufgrund seiner zahlreichen Außenaufnahmen nachgesagt worden ist (und der im Prinzip in der gesamten europäischen Filmgeschichte nach Beendigung des 2. Weltkrieges als Ausgangspunkt unzähliger Beobachtungen dienen mußte), erschließt sich mir jedoch nicht vollständig. Vielmehr würde ich eine Analogie zum japanischen Kino der Nachkriegszeit ziehen, vor allem des psychologischen Realismus, welches mit Akira Kurosawas Rashômon (Japan / 1950) nach dem Erfolg bei den Filmfestspielen von Venedig 1951 in Europa große Anerkennung erlangte. Die kontrastreiche schwarz-weiß Photographie der Naturaufnahmen besitzt einige Eigenheiten dieser in Europa populären japanischen Filmästhetik der 50er Jahre, so z.B. in der spezifischen Integrierung von Landschaft in die Mise-en-scène, und den ausdrucksstarken Umgang mit Licht (das Rauschen der Blätter in Rashômon und die Spiegelung der Sonne auf ihrer Oberfläche schießen mir ins Bewusstsein).

Diese Sinnlichkeit ist es auch, die für mich als Erweiterung der Eingangssequenzen in der Stadt – dem Prolog wenn man so sagen will – und einer Ästhetik, die Truffaut in seinen frühen Kurzfilmen und vor allem in Les quatre cents coups (Sie küßten und sie schlugen ihn / Frankreich / 1959) wieder aufgreifen sollte (und die (dadurch?) interessanterweise für viele „Neue Wellen“ des europäischen Kinos der 60er Jahre wegweisend werden sollte), das Zentrum der Erzählung (vor einem weiteren Wendepunkt und dem dadurch eingeleiteten Epilog) dominiert. Die Visualisierung der Flucht der Protagonisten in „ihren“ Sommer ist dann auch dasjenige, was den Film für mich besonders macht. Die Natur führt in diesem Abschnitt ein Eigenleben. Beobachtet wird sie hierbei durch die personalisierte Kamera, die in diesen Sequenzen das interessanteste, da agilste Subjekt darstellt. Sie sieht alles, spürt alles, Figuren, Landschaft, Schauplätze, Gefühle – das Seelenleben der Objekte, ob Mensch oder Natur. Und doch entzieht sie sich selbst (als Apparatur) jeder Darstellbarkeit. In der Abwesenheit des Konstruktes Kamera für den Zuschauer, wird sie zum materialisierten Außen, dem unsichtbaren aber konkreten Raum. Als solches verdrängt das Kamera-Auge durch seine Präsenz alles was sich „vor“ ihr befindet, indem es sich das Davor, die Welt davor, einverleibt. Paradoxerweise erscheint aber in dieser aufgenommenen Welt das Innere der Orte und Objekte umso nachdrücklicher. Sie werden, wie die Personen selbst, zur Seelenlandschaft, eingefangen in der Kamera. Die Oberflächen sind besetzt, besessen vom Leben, von der Intensität des Lichtes und der Struktur der Schatten die sich auf sie eingeschrieben haben.

Somit führt der aufgenommene Film den Zuschauer nicht in die Welt „da draußen“, ist nicht Abbildrealismus, sondern öffnet sich vielmehr nach Innen, ins Reich der Phantasie, der Sehnsüchte und Wünsche, der Ängste. Erst durch die Projektion im Kinosaal wird wieder eine Fläche nach Außen geöffnet, wobei der Zuschauer hierbei wiederum den ursprünglichen Akt der Kamera nachvollziehen kann: Er konsumiert die Ereignisse, überführt sie in seine Sprache. Filme machen und Filme sehen als Aneignung der Welt.